« Affaire Dreyfus » : différence entre les versions

bandeau "en cours" |

m →Contexte social : typo |

||

| (335 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

[[Image:degradation alfred dreyfus.jpg|thumb|300px|right|La dégradation d'Alfred Dreyfus]] |

|||

{{en cours}} |

|||

[[Image:degradation_alfred_dreyfus.jpg|thumb|250px|right|La dégradation d'Alfred Dreyfus]] |

|||

'''L'affaire Dreyfus''', appelée souvent '''l'Affaire''' par les contemporains, est l'une des crises les plus graves de la [[Troisième République|III{{e}} République]] [[France|française]] tant par ses répercussions politiques que par le trouble moral qu'elle entraîna dans le pays et l'armée française au moment où le conflit latent de la France avec l'[[Empire allemand]] se réveillait. C'est à l'origine une simple affaire d'[[espionnage]], devenue [[politique]] par ricochet, sur fond de polémique judiciaire et militaire, puis rapidement [[antisémite]], [[nationaliste]] et [[Religion|religieuse]]. Elle est considérée par l'[[historiographie]] comme l'un des épisodes fondateurs par ses conséquences de la politique française contemporaine. Elle porte le nom de son principal protagoniste, le [[capitaine]] [[Alfred Dreyfus]], [[condamnation|condamné]] sans preuves tangibles, puis [[Grâce (droit)|gracié]], [[relaxe|relaxé]] et finalement réhabilité. Alfred Dreyfus servit volontairement pendant la 1ere Guerre Mondiale comme lieutenant colonel dans l'artillerie et prit sa retraite définitive après l'Armistice. |

|||

À la fin du {{XIXe siècle}}, le point de départ de '''L'affaire Dreyfus''', est une erreur judiciaire sur fond d’espionnage, dont la victime est le capitaine '''[[Alfred Dreyfus]]''' (1859-1935), juif et alsacien d'origine. Pendant douze ans, de [[1894]] à [[1906]], '''''l’Affaire''''' a bouleversé la société française. <br> |

|||

== Les origines de l'Affaire : une banale histoire d'espionnage militaire == |

|||

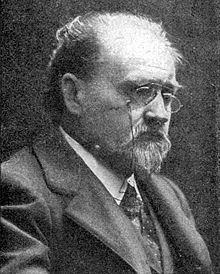

La révélation de ce scandale, dans ''[[J'accuse]]'', un article d’[[Émile Zola]] en [[1898]], provoque une succession de crises politiques et sociales uniques en [[France]]. À son paroxysme en [[1899]], elle révèle les clivages de la France de la [[Troisième République]]. Elle divise profondément et durablement les Français en deux camps opposés, dreyfusards et anti-dreyfusards. Cette affaire est le symbole moderne et universel de l'iniquité au nom de la [[raison d'État]]. Elle exacerbera les pires sentiments humains au travers de très violentes polémiques nationalistes et [[antisémitisme|antisémites]] diffusées par une [[Presse écrite|presse]] puissante. |

|||

==Résumé de l'affaire Dreyfus== |

|||

En septembre [[1894]], un agent français d'origine alsacienne, Marie Bastian, employée comme femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne et indicateur du service du contre-espionnage français, récupère dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand Max von Schwarzkoppen une lettre (généralement désignée durant l'affaire sous le nom de « bordereau ») d'un auteur se présentant comme un officier de renseignement français. Cette lettre non signée annonçait à l'attaché militaire allemand l'envoi en pièces jointes de copies de documents relativement importants sur les dispositifs de défense français, notamment en matière d'artillerie ( ''"une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce"''). D'autres documents sont également promis au terme dudit bordereau. |

|||

[[Image:Jeu de loie.jpg|thumb|300px|left|Jeu de l'oie de l'affaire Dreyfus]] |

|||

Le bordereau est porté à la connaissance du [[ministre de la Guerre]], le [[général]] Auguste Mercier, qui demande une enquête administrative puis judiciaire . Elle sera confiée au service de contre-espionnage de l'armée, déguisé sous le nom de « [[Section de Statistique]] », qui est dirigé par un autre alsacien : le lieutenant colonel Jean Sandherr. C'est une équipe relativement étroite qui opère de façon quasiment indépendante du 2{{e}} Bureau de l'État Major qui, lui, est chargé du renseignement militaire à l'étranger. Cette enquête se déclenche contre l'avis du ministre des Affaires Etrangères qui craint de provoquer un incident diplomatique sérieux avec l'Italie et l'Allemagne. Il est établi que le ministre de la Guerre, le général Auguste Mercier, avait en partie déclenché cette affaire d'espionnage à l'État Major pour répondre à une campagne de presse et au parlement qui réclamaient sa révocation pour incompétence. |

|||

{{AffaireDreyfus}} |

|||

<ref>A partir de : Jean-Denis Bredin, ''l'Affaire'' et Pierre Birnbaum, ''L'Affaire Dreyfus, la République en péril''.</ref>À la fin de l'année [[1894]], injustement accusé de trahison pour intelligence avec l'ennemi et transmission de documents secrets compromettant la défense nationale, le capitaine Dreyfus, polytechnicien, juif et alsacien, est condamné au [[bagne]] à vie et déporté sur l'[[Île du Diable (Guyane)|île du Diable]].<br> |

|||

En partie animé par un antisémitisme doctrinaire, le haut commandement de l'armée française a employé des moyens illégaux afin d'emporter la décision du Conseil de guerre. <br>Quasiment oublié sauf des siens, Dreyfus purge sa peine dans des conditions inhumaines pendant quatre ans. Sans se décourager, sa famille, et notamment son frère [[Mathieu Dreyfus|Mathieu]], mettent tout en œuvre pour le faire libérer, certains de son innocence.<br> |

|||

Petit à petit, la vérité est révélée. Le chef du contre-espionnage, le colonel [[Marie-Georges Picquart|Picquart]], découvre le nom du vrai traître en [[1896]] : [[Ferdinand Walsin Esterhazy|Esterházy]]. Sa hiérarchie l’oblige à se taire. Ce qu’il refuse de faire, au risque de voir sa carrière compromise. L’information est donc rendue publique.<br> |

|||

Le commandant Esterházy est traduit en Conseil de guerre au tout début de l’année [[1898]]. Mais protégé par l'[[État-major]], qui ne veut pas perdre la face, le vrai coupable est acquitté sous les ovations de la foule.<br> |

|||

C'est un énorme scandale. <br> |

|||

Deux jours après, devant l'iniquité insupportable de cette décision de justice militaire, Émile Zola publie ''[[J'accuse]]'' dans le journal l'''[[Aurore]]'' en janvier [[1898]] et dévoile tous les traits sordides de ce qui devient désormais '''''l'Affaire'''''. Il accuse nommément et publiquement tous les protagonistes civils et militaires. C'est le début de la crise politique et sociale, qui se prolongera jusqu’à la fin du siècle. Des émeutes [[antisémitisme|antisémites]] éclatent dans plus de vingt villes françaises. On dénombre plusieurs morts à [[Alger]].<br> |

|||

La [[république]] est ébranlée, certains la voient même en péril. Il faut en finir avec l’affaire Dreyfus pour ramener le calme.<br /> |

|||

Malgré les menées de l'armée pour étouffer cette affaire, le premier jugement condamnant Dreyfus est cassé par la [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation]] au terme d'une enquête minutieuse, et un nouveau Conseil de guerre a lieu à [[Rennes]] en [[1899]]. <br> |

|||

Mais contre toute attente, Dreyfus est condamné une nouvelle fois, à dix ans de travaux forcés, avec, toutefois, circonstances atténuantes. Epuisé par sa déportation de quatre longues années, Dreyfus n'a d'autre ressource que d'accepter la grâce présidentielle.<br> |

|||

Il faudra que le capitaine attende [[1906]], pour que son innocence soit officiellement reconnue au travers d'un arrêt sans renvoi de la Cour de cassation, décision inédite et unique dans l'histoire du [[droit]] français.<br> |

|||

Réhabilité, le capitaine Dreyfus sera réintégré dans l'armée au grade de [[lieutenant-colonel]] et participera à la [[Première Guerre mondiale]]. Il décède en [[1935]]. <br> |

|||

Les conséquences de cette affaire sont innombrables, encore perceptibles plus de cent ans après les faits, touchant tous les aspects sociaux en France : politique, armée, religion, société, droit, media, diplomatie et intellectuels. |

|||

{{loupe|Chronologie de l'affaire Dreyfus}} |

|||

===Confusions possibles=== |

|||

Après enquête sur le personnel du ministère de la Guerre et du fait de similitudes d'écriture, les soupçons se portent sur un officier-stagiaire à l'État Major, le capitaine Alfred Dreyfus, [[École polytechnique (France)|polytechnicien]] et [[Artillerie|artilleur]]. |

|||

Il ne faut pas confondre dreyfusards, dreyfusiens et dreyfusistes. <br> |

|||

*Les '''dreyfusards''' furent les premiers défenseurs de Dreyfus, ceux qui soutinrent le capitaine depuis le début. |

|||

*Le terme '''dreyfusiste''' désigne ceux qui réfléchissaient au-delà de l'affaire et voyaient en celle-ci une nécessité de remettre en cause la société et la politique et par extension le fonctionnement de la république (certains dreyfusards furent parfois aussi dreyfusistes par la suite). |

|||

*Quant aux '''dreyfusiens''', ils n'apparurent qu'en décembre [[1898]] lorsque l'affrontement entre dreyfusards et antidreyfusards devint vraiment aigu et que l'affaire compromettait la stabilité de la république. Ces derniers, même si certains avaient des sympathies pour Alfred Dreyfus, voulaient liquider l'affaire en calmant le jeu, dans le but de sauver le régime républicain parlementaire alors en place. Ils furent à l'origine d'une certaine conciliation entre les deux camps, grâce à un effort de médiation en prônant l'apaisement. Leur texte fondateur fut « l'appel à l'union », paru le [[23 janvier]] 1899 dans le journal ''[[Le Temps (quotidien français)| Le Temps]]''. Ils soutinrent généralement la politique de [[Waldeck-Rousseau]] et prônèrent une [[laïcisation]] de la société. |

|||

==Contextes de l'affaire Dreyfus== |

|||

Dreyfus était un coupable idéal : il est [[Alsace|alsacien]] d'origine [[juif|juive]], et il avait une connaissance parfaite de la langue, de la culture et du territoire allemands. Il passait par ailleurs pour peu sympathique et assez prétentieux vis-à-vis de ses camarades de travail et de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui facilitait les accusations. Enfin il s'était rendu à [[Mulhouse]], désormais en Allemagne, en décembre 1893 pour les obsèques de son père qui était le gérant de l'usine de textiles familiale. |

|||

===Contexte politique=== |

|||

[[Image:Allégorie républicaine.jpg|thumb|left|300px|La '''[[Troisième République|République]]''' victorieuse, Lithographie vers 1880]] |

|||

En [[1894]], la [[Troisième République|{{IIIe}} République]] est vieille de vingt-trois ans. |

|||

Le régime politique de la [[France]] va vers la stabilité après trois grandes crises : le [[boulangisme]] en [[1889]], le [[scandale de Panamá]] en [[1892]], et la menace [[Anarchisme|anarchiste]], réduite par les « lois scélérates » de juillet [[1894]]. |

|||

Le président [[Sadi Carnot]], assassiné le [[24 juin]] [[1894]] est remplacé par un modéré, [[Casimir-Perier]] qui incarnera un certain retour au calme. |

|||

Les gouvernements appelés « opportunistes » font des choix politiques orientés vers un protectionnisme économique, presque indifférents à la question sociale, tournés radicalement vers une alliance russe sensée briser l'isolement du pays, œuvre du général [[Raoul Le Mouton de Boisdeffre|le Mouton de Boisdeffre]].<br> |

|||

Les élections de [[1893]] amènent un profond renouvellement du personnel politique, usé par les crises. |

|||

Majoritairement républicaine et modérée alliée aux monarchistes, qui sont devenus une force parlementaire, la Chambre écarte les radicaux qui, dès lors, cherchent une alliance avec les socialistes. |

|||

Ainsi la République en tant que régime parlementaire était désormais fondée. |

|||

Qu'ils soient de droite ou de gauche, les républicains existent bien et la droite même nationaliste, ne remet pas en cause le cadre institutionnel. |

|||

La stabilité du régime est assurée par une forte croissance économique développant une société bourgeoise emprunte de positivisme, appuyée par de considérables progrès scientifiques. |

|||

L'empire colonial français, en voie de finalisation, est vu comme une grande réussite, contribuant largement à l'embellie économique de cette fin de siècle. L'Empire doit être prêt pour la consécration : l'[[exposition universelle de 1900]].<ref>Miquel, ''L'affaire Dreyfus'', Que sais-je ?, pp. 7 et s.</ref> {{,}} <ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 4-5</ref> |

|||

=== Contexte militaire === |

|||

On sait aujourd'hui qu'Alfred Dreyfus était innocent. L'accusation était fondée sur un dossier officiel peu convaincant et sur la communication en violation des droits de la défense d'un « dossier secret » composé de documents objectivement peu probants mais sur lesquels le ministre de la Guerre avait mis tout son poids politique et militaire. |

|||

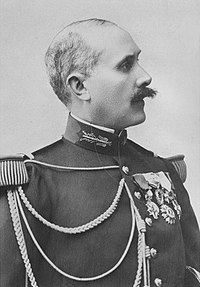

[[Image:Général de Boisdeffre.jpg|thumb|200px|Le général Raoul le Mouton '''de Boisdeffre''' artisan de l'alliance militaire avec la Russie]] |

|||

L'affaire Dreyfus se place dans le cadre de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, déchirure qui va alimenter tous les nationalismes les plus extrêmes. |

|||

La [[guerre de 1870|défaite traumatisante de 1870]] semble loin, mais l'esprit revanchard est toujours présent. |

|||

De nombreux acteurs de l'affaire Dreyfus sont d'ailleurs des Alsaciens<ref>Dreyfus est de [[Mulhouse]], comme Sandherr et Scheurer-Kestner, Picquart est [[Strasbourg|strasbourgeois]], Zurlinden est [[Colmar|colmarien]]</ref>. |

|||

Les militaires exigent des moyens considérables pour préparer le prochain conflit, et c'est dans cet esprit que l'[[alliance franco-russe]] contre nature<ref>Auguste Scheurer-Kestner dans une allocution au Sénat.</ref> du [[27 août]] [[1892]] est signée, sur la base d'une convention militaire. |

|||

L'armée s'est relevée de la défaite, mais elle est encore largement constituée de ses anciens cadres socialement aristocrates et politiquement monarchistes. |

|||

Le culte du drapeau et le mépris de la République parlementaire sont les deux rouages de la pensée militaire à cette époque<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 5</ref>. |

|||

La France a beau célébrer son armée avec la régularité d'un métronome, l'armée ignore la nation.<br> |

|||

Depuis une dizaine d'années, l'armée connaît une mutation importante, dans le double but de la démocratiser et de la moderniser. |

|||

Des [[Polytechnique|polytechniciens]] concurrencent efficacement les officiers issus de la voie royale de [[Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan|Saint-Cyr]], ce qui amènera des dissensions, amertumes et jalousies parmi ceux des sous-officiers qui s'attendaient à des promotions au choix. |

|||

La période est aussi marquée par une course aux armements qui touche principalement l'artillerie, avec des perfectionnements concernant l'artillerie lourde (canons de 120 et 150), mais aussi et surtout, la mise au point de l'ultra secret [[Canon de 75 Modèle 1897|canon de 75mm]]<ref>Sur la mise au point du canon de 75 : Doise, ''Un secret bien gardé'', pp. 9 et s.</ref>.<br> |

|||

Il faut aussi signaler ici le fonctionnement du contre-espionnage militaire, alias « Section de statistiques ». |

|||

Au fur et à mesure des campagnes judiciaires puis politico-médiatiques engagées par la famille Dreyfus, ce dossier secret sera complété par de faux documents, confectionnés par le [[lieutenant-colonel]] [[Hubert-Joseph Henry]], adjoint à la "Section de Statistique", dont le dévouement aveugle à la hiérarchie va jusqu'au zèle excessif. |

|||

Le Renseignement, activité organisée et outil de guerre secrète, est une nouveauté de la fin du {{XIXe}} siècle. |

|||

La Section de statistiques est créée en 1871 mais ne compte alors qu'une poignée d'officiers et de civils. |

|||

Son chef en 1894 est le lieutenant-colonel Jean Sandherr, saint-cyrien, alsacien de Mulhouse et très antisémite. |

|||

Sa mission est simple : récupérer des renseignements sur l'ennemi potentiel de la France, et l'intoxiquer avec de fausses informations. |

|||

La Section de statistiques est épaulée par les « Affaires réservées » du quai d'Orsay, animée par un jeune diplomate, [[Maurice Paléologue]]. |

|||

La course aux armements va amener une ambiance d'espionnite aiguë dans le contre-espionnage français. |

|||

Aussi, l'une des tâches de la section consiste à espionner l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, à Paris afin de déjouer toute tentative de transmission d'informations importantes à l'Allemagne. |

|||

D'autant que plusieurs affaires d'espionnage avaient déjà défrayé la chronique d'une presse friande de ces histoires mêlant les hauts sentiments au sordide. |

|||

Ainsi en [[1890]], l'archiviste Boutonnet a-t-il été condamné pour avoir vendu les plans de l'obus à la mélinite. |

|||

L'attaché militaire allemand à Paris est en [[1894]] le comte Maximilien von Schwartzkoppen, qui développe une politique d'infiltration qui semble avoir été efficace.<br> |

|||

Depuis le début 1894, la section enquête sur un trafic de plans directeurs concernant Nice et la Meuse, mené par un agent que les Allemands et les Italiens surnomment Dubois. |

|||

C'est ce qui l'amène aux origines de l'affaire Dreyfus<ref>Doise, ''Un secret bien gardé'', p. 25</ref>. |

|||

===Contexte social=== |

|||

Après plusieurs analyses [[graphologie|graphologiques]], Dreyfus est considéré comme « l'auteur probable » du bordereau ayant maquillé son écriture. Ces analyses ont été supervisées par le [[commandant]] [[Armand du Paty de Clam]], l'expert de l'état-major chargé de l'enquête, qui ne se prononce pas formellement mais signale plutôt, sous la pression de sa hiérarchie, une forte probabilité. Il s'est appuyé sur d'autres experts militaires et civils dont ceux de la préfecture de police de Paris, les célèbres [[Alphonse Bertillon]] et Teyssonières, qui sont formels dans leurs accusations et le resteront jusqu'à leur mort. |

|||

[[Image:Duel 1895.jpg|thumb|left|200px|Le duel, mode de résolution des affrontements personnels.]] |

|||

[[Image:Caricature antisémite.jpg|thumb|200px|L'Affaire suscita de nombreuses caricatures '''antisémites''']] |

|||

Le contexte social est marqué par la montée du [[nationalisme]] et de l'[[antisémitisme]], une donnée de l'armée, et une composante de la société. |

|||

Cette croissance de l'antisémitisme, très virulente depuis la publication de ''La France juive'' d'[[Édouard Drumont]] en [[1886]] (150 000 exemplaires la première année), va de pair avec une montée du [[cléricalisme]]. |

|||

Les tensions sont fortes dans toutes les couches de la société, attisées par une presse puissante et totalement libre d'écrire et de diffuser n'importe quelle information, fût-elle injurieuse ou diffamatoire. |

|||

Pratiquement sans risques juridiques.<br> |

|||

L'antisémitisme n'épargne pas l'institution militaire qui pratique des discriminations occultes jusque dans les concours, avec la fameuse cote d'amour, notation irrationnelle, dont Dreyfus a fait les frais à l'école d'application de Bourges<ref>Bach, ''L'armée de Dreyfus'', p. 534</ref>. |

|||

Témoin des fortes tensions de cette époque, la vogue du duel, à l'épée ou au pistolet, allant parfois jusqu'à la mort d'un des deux duellistes. |

|||

De brillants officiers juifs, atteints par une série d'articles de presse de ''[[La Libre Parole]]''<ref>''Les juifs dans l'armée''</ref>, accusés de « trahir par naissance », défient leurs rédacteurs. |

|||

Ainsi en est-il du capitaine Cremieu-Foa, juif alsacien et polytechnicien qui se bat sans résultat. |

|||

Mais le capitaine Mayer, autre officier juif, est tué par le marquis de Morès, ami de Drumont, dans un autre duel ; décès qui déclenche une émotion considérable, très au delà des milieux israélites. |

|||

La haine des juifs est désormais publique, irrationnelle, alimentée par un brûlot diabolisant la présence juive en France. |

|||

La présence juive en France ? |

|||

80 000 personnes au plus en [[1895]] (dont 40 000 à Paris), très intégrés, plus 45 000 en [[Algérie]].<br> |

|||

Le lancement de ''La Libre Parole'', dont la diffusion estimée est de 200 000 exemplaires<ref>Miquel, ''La troisième République'', p. 391</ref> en [[1892]] va permettre à Drumont d'élargir encore son audience vers les basses couches de la population, déjà tentées par l'aventure boulangiste. |

|||

L'antisémitisme diffusé par ''La Libre Parole'', mais aussi par ''[[L'Éclair]]'', ''[[Le Petit Journal]]'', ''[[La Patrie]]'', L'Intransigeant, ''[[La Croix]]'', en puisant dans les racines antisémites des milieux catholiques va atteindre des sommets himalayens<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p. 8</ref>. |

|||

==Origines de l'affaire et le procès de 1894== |

|||

Le préfet de police chargé de l'enquête de personnalité, constate quant à lui, que Dreyfus pourrait avoir le profil d'un agent double du fait de sa vie privée trouble et de ses liens avec l'Allemagne. En effet, selon les rapports de la police, il entretiendrait une maîtresse et aurait eu des dettes de jeux. De plus une partie de sa famille, dont son père et un de ses frères restés en Alsace pour gérer la filature familiale, serait en bons termes avec les autorités allemandes. |

|||

===A l'origine : les faits d'espionnage=== |

|||

[[Image:Alfred-Dreyfus.jpg|thumb|200px|left|Le '''[[Alfred Dreyfus|capitaine Dreyfus]]''' avant l'Affaire]] |

|||

[[Image:Bordereau.jpg|thumb|200px|right|Photographie d'une copie du '''bordereau'''. L'original a disparu.]] |

|||

L'origine de l'affaire Dreyfus n'est pas claire plus d'un siècle après les faits. Il s'agit d'une affaire d'espionnage dont les intentions sont restées obscures jusqu'à nos jours<ref>Espionite aiguë ? Affolement de l'État-major ? Intox du SR français ? Écran de fumée pendant le développement de l'ultra secret canon de 75 ?</ref>. De nombreux historiens parmi les plus éminents expriment plusieurs hypothèses distinctes<ref>hypothèses car les preuves n'existent pas</ref>, mais tous arrivent à une conclusion unique : Dreyfus était innocent du crime de haute trahison.<br> |

|||

====Découverte du bordereau==== |

|||

Le ministre de la Guerre, le général Auguste Mercier, proche des républicains progressistes (opportunistes) au pouvoir, après l'aval du Président du Conseil [[Charles Dupuy]] et du chef de l'État et des armées, le [[Président de la République française|président de la république]] [[Félix Faure]] et après consultation du cabinet ministériel décide donc, malgré la maigreur du dossier d'accusation, d'arrêter Dreyfus et de l'inculper d'intelligence avec l'ennemi devant un [[Conseil de la Guerre|Conseil de Guerre]]. |

|||

Les militaires du SR<ref>SR pour « Service de renseignements », autrement dit, le contre-espionnage</ref> ont affirmé de manière constante |

|||

<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 40-42 </ref> qu'en septembre [[1894]], la « voie ordinaire »<ref>Jargon du SR signifiant : documents récupérés par la femme de ménage de l’ambassade d’Allemagne</ref> avait apporté<ref>Scénario toujours débattu par de nombreux historiens. Voir Bredin, ''l’Affaire, p.66, Doise, ''Histoire militaire de l'affaire Dreyfus'' p.49 et s., Thomas, ''L'affaire sans Dreyfus'', T1 p. 70. La question est de savoir comment ce document est réellement arrivé entre les mains du SR. </ref> au contre-espionnage français une lettre que l’on surnommera par la suite « [[s:Bordereau de l’affaire Dreyfus|le bordereau]]» <ref>page écrite sur un papier léger dit « pelure »</ref>. <br> |

|||

Cette lettre-missive, partiellement déchirée en six grands morceaux<ref>Et non pas en tout petits morceaux. De plus le papier n'était pas froissé. Bredin, ''l'Affaire'', p. 67</ref>, écrite sur du papier pelure, non signée et non datée, était adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l’ambassade d’Allemagne, Max von Schwarzkoppen. Il établissait que des documents militaires confidentiels, mais d'importance relative<ref>J Doise, p. 55 et s. La seule information importante du document consiste en une note sur le canon de 120, pièce d'artillerie qui ne représentera que 1,4% du parc d'artillerie moderne français en 1914.</ref>, avaient été transmis à une puissance étrangère.<br> |

|||

====Recherche de l'auteur du bordereau==== |

|||

== Le premier procès == |

|||

Cette prise semble suffisamment importante pour que le chef de la « Section de statistiques »<ref>Sur la Section de statistiques, lire Bredin, p. 49-50, Doise p.42-43 et Thomas p. 60-70</ref>, le mulhousien<ref>Thomas, ''l’affaire sans Dreyfus'' p. 67. Alfred Dreyfus était aussi originaire de Mulhouse</ref> Jean Sandherr, en informe le [[ministre de la Guerre]], le [[général]] [[Auguste Mercier]]. <br> |

|||

Le ministre, violemment attaqué dans la presse pour son action jugée faible, semble vouloir tirer parti de cette affaire pour se requinquer<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.65 et Reinach, et Reinach,[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 39</ref>. Il diligente immédiatement deux enquêtes successives, l’une administrative et l’autre judiciaire. <br> |

|||

Pour trouver le coupable, le raisonnement est simple sinon simpliste, voire grossier<ref>Birnbaum, ''L'affaire Dreyfus'', p.40</ref>: le cercle de recherche est restreint à un coupable forcément en poste ou ancien collaborateur à l’État-major, artilleur<ref>nota : sur les indication du capitaine Matton, seul artilleur de la Section de statistiques. Trois des documents transmis concernaient l'artillerie de près ou de loin.</ref>, et officier stagiaire <ref>nota : les documents provenaient des 1{{er}}, 2{{e}}, 3{{e}} et 4{{e}} bureaux, un stagiaire semblant seul à même de proposer une telle variété de documents, car ils passaient de bureau en bureau pour parfaire leur formation. </ref>{{,}}<ref> Doise, ''Histoire militaire''… et Bredin, ''l’Affaire'', p.68</ref> .<br> |

|||

Le coupable idéal est tout trouvé : le [[Capitaine (militaire) |capitaine]] [[Alfred Dreyfus]], [[École polytechnique (France)|polytechnicien]] et [[Artillerie|artilleur]], de confession israélite et alsacien d’origine. D'autant plus qu'au travers de Dreyfus, on s'en prend à la république<ref>Birnbaum, ''l'Affaire Dreyfus...'', p. 48</ref>. Sans que ce soit une exception, puisqu’on privilégiait les officiers de l’est de la France pour leur double connaissance de la langue allemande et de la culture germanique, on insistera plus sur les origines alsaciennes de Dreyfus que sur son appartenance religieuse au tout début de l’affaire <ref>Burns, ''Une famille….'', p.139</ref>. Mais l’[[antisémitisme]], qui n’épargne pas les bureaux d’État-major<ref>Sandherr était un antisémite forcené. v. Paléologue, ''l'Affaire Dreyfus et le quai d'Orsay''</ref>, deviendra rapidement le centre de l’affaire d’instruction, remplissant les vides d’une enquête préliminaire incroyablement sommaire. D'autant que Dreyfus était à ce moment là le seul officier juif à l'État-major.<br> |

|||

De fait, la légende<ref>Duclert, ''Alfred Dreyfus'', p. 115 et s.</ref> du caractère froid et renfermé, voire hautain de l’homme et sa « curiosité » va fortement jouer contre lui et rendront plausibles toutes les accusations en transformant les actes les plus ordinaires de la vie courante dans un ministère, en faits avérés d’espionnage.<br> |

|||

Dreyfus est arrêté le [[15 octobre]] [[1894]] et incarcéré à la [[Prisons de Paris|prison du Cherche-midi]] à [[Paris]]. Le [[31 octobre]], son arrestation est rapportée dans la presse. Le 2 novembre, les poursuites judiciaires sont entamées à son encontre. Lors de l'instruction, l'accusation prétendra avoir obtenu des aveux de Dreyfus, ce qui clôturerait définitivement le dossier d'autant que les allemands refusent de le reconnaître comme l'un de leurs agents. |

|||

C’est bien entendu ce début d’instruction, partial et partiel, cette vision restrictive du champ du possible, qui va amener la bévue puis l’erreur et enfin le mensonge d’État au travers d’un conte à dormir debout où l’irrationnel et la pensée magique l’emporteront souvent sur le positivisme pourtant en vogue à cette époque. <ref>Birnbaum, ''L'Affaire Dreyfus'', p.38</ref> |

|||

{{Citation3|Dès cette première heure s’opère le phénomène qui va dominer toute l’affaire. Ce ne sont plus les faits contrôlés, les choses examinées avec soin qui forment la conviction ; c’est la conviction souveraine, irrésistible, qui déforme les faits et les choses. [[Joseph Reinach]]}} |

|||

Pourtant, au moment de son procès à huis clos devant un Conseil de Guerre qui se déroule sur trois jours en décembre 1894, il clame son innocence avec véhémence et est sur le point d'être acquitté lorsqu'une « pièce secrète » adjointe au dossier et non communiquée au défendeur et à son avocat, Maître Demange, est transmise aux juges militaires et force la condamnation. |

|||

[[Image:Alphonse Bertillon.jpg|thumb|200px|left|'''[[Alphonse Bertillon]]''' n'est pas un expert en écriture mais il invente la théorie de « l'auto-forgerie »]] |

|||

[[Image:Auguste Mercier.jpg|thumb|200px|right|Le général '''[[Auguste Mercier]]''', ministre de la Guerre en 1894]] |

|||

====Expertises en écriture==== |

|||

Le [[22 décembre]], Dreyfus est condamné à la dégradation militaire - qui aura lieu le [[5 janvier]] [[1895]] dans la cour de l'[[École militaire (France)|École militaire]] - et à la déportation au bagne de l'[[Île du Diable (Guyane)|Île du Diable]] en Guyane. |

|||

Pour confondre Dreyfus, les écritures du bordereau et du capitaine sont comparées. Personne n’est compétent en cette matière à l’État-major<ref>Comme le signale d'ailleurs le général Mercier à ses subordonnés</ref>. Entre alors en scène l’un des personnages les plus énigmatique de cette histoire : le [[commandant]] [[Armand du Paty de Clam|du Paty de Clam]]. <ref>sur les personnalités de Mercier et du Paty de Clam, lire : Paléologue, ''L’Affaire Dreyfus et le Quai d’Orsay'', p.111 et s., et Guillemin, ''L’énigme Esterházy'', T1 p. 99</ref> Entre autres traits originaux de sa personnalité complexe, le commandant se pique d’une expertise [[graphologie|graphologique]]. Mis en présence des deux écritures le [[5 octobre]], du Paty conclut d’emblée à l’identité. Après une journée de travail complémentaire, il assure dans un rapport que, malgré quelques dissemblances, les ressemblances sont suffisantes pour justifier une enquête. Dreyfus est donc « l'auteur probable » du bordereau pour l'État-major<ref>Bredin, '' l’Affaire'', p. 70</ref>.<br> |

|||

La peine est sévère (l'Île du Diable est dans les faits une quasi-condamnation à mort), même pour une affaire d'espionnage militaire. Le prisonnier est au secret du fait de la nature même de l'affaire touchant à la sécurité nationale. |

|||

Le général Mercier tenant un coupable, il va faire mousser l'affaire, qui prendra le statut d'affaire d'État pendant la semaine qui s'écoule avant l'arrestation de Dreyfus. En effet, le ministre consulte et informe toutes les autorités<ref>nota : le général rencontre le président de la République, [[Casimir-Perier]], en minimisant l'importance des pièces transmises, ce que Mercier niera ensuite, opposant irréductiblement les deux hommes. v. ''Procès de Rennes'', T1. pp. 60, 149 et 157</ref>, mais malgré les conseils de prudence<ref>Du général [[Félix Gustave Saussier|Saussier]], gouverneur de la place de Paris notamment</ref> et les objections courageusement exprimés par [[Gabriel Hanotaux]] lors d'un petit conseil des ministres,<ref>Thomas, ''L'affaire sans Dreyfus'', p. 141. Hanotaux a fait promettre à Mercier d'abandonner les poursuites si d'autres preuves n'étaient pas trouvées. C'est sans doute l'origine du dossier secret.</ref> il décide de poursuivre.<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.72</ref> Du Paty de Clam est nommé [[officier de police judiciaire]]. Pendant ce temps plusieurs informations sont ouvertes parallèlement, les unes sur la personnalité de Dreyfus, les autres consistant à s'assurer de la réalité des identités d'écriture. L'expert<ref>expert en écritures à la Banque de France. Son honnête prudence sera vilipendée dans l'acte d'accusation du commandant d'Ormescheville. Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.311 </ref> Gobert n'est pas convaincu, trouve de nombreuses différences et écrit même que « la nature de l'écriture du bordereau exclut le déguisement graphique »<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.92. Gobert affirme que le texte a été écrit rapidement, excluant la copie</ref>. Déçu, Mercier fait alors appel à [[Alphonse Bertillon]], l'inventeur de l'[[anthropométrie]] judiciaire, mais nullement expert en écritures. Il n'est d'abord pas plus affirmatif que Gobert, en n'excluant pas une copie de l'écriture de Dreyfus.<ref>''Procès de Rennes'', T2 p. 322. Idée renforcée par la transparence du papier.</ref>. Mais par la suite, sous la pression des militaires, il affirmera que Dreyfus s'est auto-copié.<br> |

|||

== L'affaire d'espionnage devient une affaire judiciaire == |

|||

====L'arrestation==== |

|||

Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence de l'accusé . Il réussit à convaincre divers modérés, dont le vice-président du Sénat [[Auguste Scheurer-Kestner]] et un journaliste de gauche [[Bernard Lazare]] de se pencher sur les zones d'ombre de la procédure. |

|||

Le [[13 octobre]], sans aucune preuve tangible, le dossier étant vide, le général Mercier fait convoquer le capitaine Dreyfus pour une inspection générale, en « tenue bourgeoise »<ref>En civil.</ref>. L'objectif de l'État-major était de gagner la [[Preuve en droit pénal français|preuve]] parfaite en droit français : l'[[aveu]]. Cet aveu serait obtenu par effet de surprise, en faisant écrire au suspect une lettre inspirée du bordereau<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.107</ref> au coupable<ref>''Rapport de la Cour de Cassation'', T1 p.127</ref> sous la dictée. <br> |

|||

Le [[15 octobre]] [[1894]] au matin, le capitaine Dreyfus subit donc cette mascarade, sans rien avouer. L'espoir des militaires était déçu. Du Paty de Clam le fait arrêter tout de même<ref>L'ordre d'arrestation avait été signé d'avance.</ref> et l'inculpe d'intelligence avec l'ennemi afin d'être traduit devant un Conseil de guerre. Il est incarcéré à la [[prison du Cherche-midi]] à [[Paris]]. |

|||

[[Image:Du Paty de Clam.jpg|thumb|200px|right|Le commandant '''du Paty de Clam''', chef d'enquête, procède à l'arrestation du capitaine Dreyfus]] |

|||

=== L'instruction et le premier Conseil de guerre=== |

|||

Leur campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit, d'abord surtout dans la presse de gauche antimilitariste déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. La France était alors en nette majorité antidreyfusarde. Le commandant Henry, à la « Section de Statistique », est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. Il tente de le renforcer, en accord avec le Chef d'État Major, le [[général de Boisdeffre]], et le general Gonse, afin d'éviter toute tentative de révision. Il apporte donc au dossier d'accusation, en 1896, deux faux entièrement composés par lui qui prouveraient formellement la culpabilité de Dreyfus. |

|||

{{Mme}} Dreyfus est prévenue le jour même de l'arrestation, par une perquisition au domicile du capitaine. Mais elle doit se taire sous les menaces comminatoires de du Paty. En toute illégalité<ref>Cour de cassation, Duclert, ''De la justice...'', p. 51</ref>, Dreyfus est mis au secret dans sa prison. Il est torturé psychologiquement jour et nuit par du Paty, qui veut obtenir des aveux. Mais Dreyfus ne craque pas, et n'avoue rien. Il est soutenu par le premier dreyfusard : le commandant Forzinetti<ref>Commandant les prisons militaires de Paris.</ref>. <br> |

|||

Le [[30 octobre]], l'affaire est révélée dans le journal antisémite d'[[Édouard Drumont]], ''[[La Libre Parole]] '', début d'une très violente campagne de presse qui durera jusqu'au procès. Cet événement place l'Affaire sur le terrain de l'[[antisémitisme]], qu'elle ne quittera plus<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 80</ref>.<br> |

|||

Le [[1er novembre]], [[Mathieu Dreyfus]], le frère d'Alfred, appelé d'urgence à Paris, est mis au courant de l'arrestation. Il va devenir l'artisan du combat long et ingrat pour la libération de son frère. En attendant, il s'est mis à la recherche d'un avocat, qui sera finalement l'éminent pénaliste Edgar Demange.<br> |

|||

[[Image:Felix-gustave-saussier.jpg|thumb|150px|left|Le général '''[[Félix Gustave Saussier|Saussier]]''', gouverneur militaire de Paris, ordonne une information contre Dreyfus]] |

|||

====L'instruction==== |

|||

Le lieutenant-colonel [[Marie-Georges Picquart]], nouveau chef du contre-espionnage militaire francais, autrement dit de la "Section de Statistique", obtient de son côté la communication par la même Marie Bastian espionne à l'Ambassade d'Allemagne, d'un document appelé le « petit bleu ». Les soupcons de Picquart se dirigent sur un officier francais d'origine hongroise, donc lui aussi originaire d'un pays potentiellement ennemi, l'[[Empire austro-hongrois]]. Il s'agit du commandant d'infanterie [[Ferdinand Walsin Esterhazy]]. Son écriture ressemble formellement à celle du « bordereau » qui a servi a incriminer Dreyfus. Picquart fait faire une enquête - curieusement en accord avec ses supérieurs - qui démontre qu'Esterhazy avait connaissance des éléments décrits par le « bordereau » et qu'il était en contact avec l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen. Bien que Esterhazy soit un ancien membre du contre-espionnage francais où il a servi après la Guerre de 1870, c'est un personnage trouble à la réputation personnelle controversée, donc un traître plausible. Picquart communique les résultats de son enquête à l'État Major qui fera ensuite tout pour l'évincer de son poste, avec l'aide de son propre adjoint le commandant Henry. Il s'agissait avant tout, dans les hautes spheres de l'Armée, de ne pas admettre que la condamnation de Dreyfus eût été une grave erreur judiciaire. |

|||

Le [[3 novembre]], à contre cœur<ref>Il traite le rapport de du Paty « d'élucubrations », Bredin, ''l'Affaire'', p.88.</ref>, le général Saussier donne l'ordre d'informer. Saussier avait tous les pouvoirs pour arrêter la machine infernale, mais il ne l'a pas fait. A-t-il cru exagérément en la justice militaire pour acquitter Dreyfus<ref>Cour de cassation, ''De la justice'', p. 103</ref> ?<br> |

|||

Le commandant Besson d'Ormescheville, rapporteur auprès du Conseil de guerre, commet un rapport à charge. Tous les ragots les plus vils sur la vie privée prétendument dissolue d'Alfred Dreyfus, toutes les indiscrétions, les boues de caniveau, encombrent ce monument de partialité<ref>Zola, ''J'accuse''.</ref>. Mais même supposés vrais, ce ne sont pas des preuves de trahison.<br> |

|||

On n'a donc pas de preuves, mais c'est une preuve de culpabilité. Dreyfus n'a pas connu les pièces incriminées dans le bordereau, mais il aurait pu les connaître. Il avait de la mémoire : une nouvelle preuve. Il savait l'allemand : une autre preuve. Il ne savait finalement pas très bien l'allemand : toujours une preuve. Bref le vide. <br> |

|||

Le [[4 décembre]], devant ce dossier « accablant »<ref>L'accusation ne repose que sur l'écriture du bordereau, dont les expertises se contredisent. Bredin, ''l'Affaire'', p. 89</ref>, Dreyfus est renvoyé devant le premier Conseil de guerre. Le secret est levé et M{{e}} Demange a enfin accès au dossier. À sa lecture, sa confiance est absolue : ce sera l'acquittement. Premier juge de Dreyfus, l'avocat a pu constater le néant du dossier qui ne repose que sur une pièce unique, le bordereau, et sur de vagues témoignages indirects. |

|||

====Le procès : « le huis clos ou la guerre ! »<ref>nota : Titre de l’''Intransigeant'' du 21 décembre 1894</ref>==== |

|||

Dans le même temps, les républicains centristes au pouvoir, lesquels ont fait condamner Dreyfus, ne veulent surtout pas donner d'arguments à leurs adversaires politiques à l'extréme droite, en se faisant accuser de « mollesse philosémite » et d'[[antimilitarisme]]. Ils font donc une campagne violente dans la Presse pour défendre l'honneur de l'Armée et empêchent la possibilite d'une révision judiciaire. Cette campagne finit par atteindre Picquart en personne. |

|||

[[Image:Dreyfus Petit Journal 1894.jpg|thumb|200px|right|Une du '''[[Le Petit Journal|Petit Journal]]''' du 23 décembre 1894]] |

|||

Le Conseil de guerre se déroule du 19 au [[22 décembre]] [[1894]]. Sous la pression de la violente campagne de presse qui durait depuis deux mois, le huis clos<ref>Procès qui a lieu en la seule présence des magistrats, de l'accusé et de sa défense.</ref> est prononcé. Ce huis clos n'est d'ailleurs pas conforme puisque le commandant [[colonel Picquart|Picquart]] et le préfet [[Louis Lépine]] seront présents à certaines audiences en violation du droit. Cette mesure permet, dès lors, de ne pas divulguer le néant du dossier au grand public<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 394</ref>. C'est l'étouffement des débats<ref>Cour de cassation, ''De la justice'', Duclert, p. 107 </ref><br> |

|||

Conformément aux prévisions, le vide du dossier apparaît nettement. Les discussions de fond sur le bordereau montrent que le capitaine Dreyfus ne pouvait pas en être l'auteur<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.409 et Doise, ''Histoire militaire...'', p. 87</ref>. D'autre part, l'accusé lui même clame son innocence, et se défend point par point. Au surplus, ses déclarations sont appuyées par de nombreux témoignages à décharge. Enfin l'absence de mobile pour le crime est une sérieuse épine dans le dossier d'accusation. Dreyfus était en effet ultra patriote, brillant officier prometteur, et surtout très riche<ref>Alors qu'il n'était que capitaine, il gagnait des revenus personnels issus de l'héritage de son père et de la dot de sa femme, équivalents à ceux d'un général commandant de région. Doise, ''l'histoire militaire...'', p.38</ref>.<br> Pourquoi donc aurait-il trahi ? Personne n'apporte d'arguments. Pour la presse de droite, l'argument est tout trouvé : parce qu'il est juif !<br> |

|||

[[Alphonse Bertillon]], qui n'est pas expert en écritures, est présenté comme un savant de première importance. Il invente la théorie extravagante de l'auto-[[forgerie]] à l'occasion de ce procès. Il accuse en effet Dreyfus d'avoir imité sa propre écriture, expliquant les dissemblances de l'écriture du bordereau par le fait qu'il ait employé des extraits de l'écriture de son frère Mathieu et de son épouse Lucie. Cette théorie farfelue et sidérante semble avoir eu un certain effet sur les juges. |

|||

Le commandant [[Hubert-Joseph Henry|Hubert Henry]] <ref>Adjoint du chef du SR et découvreur du bordereau</ref> fait une déclaration théâtrale. En affirmant qu'une suspicion existait depuis le mois de février à propos d'une trahison à l'État-major, il jure sur l'honneur à l'audience que le traître est Dreyfus en le désignant. L'incident a un effet considérable sur le jury<ref>Composé de sept officiers qui sont à la fois juges et jurés.</ref>.<br> |

|||

Toutefois, l'issue du procès est incertaine. La conviction des juges a été ébranlée par l'attitude ferme et les réponses logiques de l'accusé<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p. 411</ref>. Les juges partent délibérer. Mais l'État-major a encore une carte en main. |

|||

====Transmission d'un dossier secret aux magistrats==== |

|||

Picquart est alors muté dans le Sud tunisien pour l'éloigner de Paris. Le journal ''[[L'Eclair]]'', le [[14 septembre]] [[1896]], révèle l'existence du « dossier secret» qui, paradoxalement, établit l'illegalité de la procedure. Puis le [[10 novembre]] [[1896]], ''[[Le Matin (France)|Le Matin]]'' reproduit un fac-similé du bordereau. |

|||

[[Image:Schwartzkoppen3.jpg|thumb|150px|left|'''Max von Scharzkoppen''' a toujours affirmé n'avoir jamais connu Dreyfus]] |

|||

Les témoins militaires du procès alertent le commandement sur les risques d'acquittement. Mais dans cette éventualité, la Section de statistiques avait préparé un dossier, contenant quatre preuves « absolues » de la culpabilité du capitaine Dreyfus, accompagnées d'une note explicative. Celui-ci fut remis, en [http://fr.wikisource.org/wiki/Affaire_Dreyfus_-_arr%C3%AAt_de_la_Cour_de_cassation_du_12_juillet_1906#En_ce_qui_concerne_le_dossier_secret_: toute illégalité], au président du Conseil de guerre, le colonel Emilien Maurel au début du délibéré sur ordre du ministre de la Guerre, le général Mercier<ref>En droit militaire français de l'époque, toutes les preuves de culpabilité doivent être remises à la défense afin d'être débattues contradictoirement, ce qui n'était pas le cas de la justice ordinaire.</ref>.<br> |

|||

Ce dossier, on le saura bien plus tard, contenait, outre des lettres sans grand intérêt dont certaines étaient truquées<ref>Birnbaum, ''l'Affaire Dreyfus...'', p.43</ref>, une pièce restée célèbre dénommée « '''Canaille de D...''' ». C'était une lettre de l'attaché militaire allemand, Max von Schwartzkoppen à l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi interceptée par le SR. La missive était sensée accuser définitivement Dreyfus, puisque d'après ses accusateurs, il était désigné par l'initiale de son nom<ref>Il s'agissait en fait d'un dénommé Dubois, identifié par la Section de statistiques depuis un an.</ref>. En réalité, la Section de statistiques savait que la lettre ne pouvait pas être attribuée à Dreyfus, et si elle le fut, ce fut par intention criminelle<ref>Cour de cassation, ''De la justice...'', Duclert p. 92</ref>.<br> |

|||

Le colonel Maurel a affirmé au second procès Dreyfus<ref>''Rennes'', T2, pp. 191 et s.</ref> que les pièces secrètes n'avaient pas servi à emporter l'adhésion des juges du Conseil de guerre. Mais il se contredit en affirmant qu'il a lu un seul document, « ce qui fut suffisant ».<br> |

|||

Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. |

|||

====Condamnation, dégradation et déportation==== |

|||

Enfin, en [[1897]], Picquart fait connaître publiquement ses doutes sur la culpabilité de Dreyfus, du fait de sa découverte d'un des faux de Henry lors de sa consultation du dossier lorsqu'il était en fonction comme directeur de la « Section de Statistique » à la suite de Sandherr, décédé. Il a également pris connaissance d'une autre pièce « découverte » à l'ambassade d'Allemagne, grâce a Madame Bastian, dite « le petit bleu » incriminant le commandant [[Ferdinand Walsin Esterhazy|Esterhazy]]. |

|||

[[Image:Dreyfus-in-Prison-1895.jpg|thumb|200px|right|Une du '''[[Le Petit Journal|Petit Journal]]''' du 20 janvier 1895]] |

|||

Le [[22 décembre]], à l'unanimité des sept juges, Dreyfus est condamné « à la destitution de son grade, à la dégradation militaire, et à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée », c'est-à-dire au bagne en Guyane.<br> |

|||

La [[constitution de 1848]] avait aboli la peine capitale pour crime politique. Le jury a condamné Dreyfus pour trahison, à l'unanimité. Pour la presse et le public, les quelques doutes préexistants au procès s'étaient immédiatement dissipés, et personne ne se posait plus de question. La culpabilité était certaine. L'heure était à la vindicte populaire.<br> |

|||

À droite comme à gauche, on regrettait l'abolition de la peine de mort pour ce genre de crime. L'antisémitisme atteint des sommets dans la presse et se manifeste dans des populations jusqu'à présent épargnées<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75082s ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 1], p.468</ref>. Même [[Jean Jaurès|Jaurès]] dans un article, rappelle « qu'un troupier vient d'être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage d'un adjudant. Alors pourquoi laisser ce misérable en vie ? » |

|||

Le [[5 janvier]] [[1895]], la cérémonie de la dégradation se déroule dans une cour de l'[[École militaire (France)|École militaire]] à Paris. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus, qui continue de clamer son innocence. Ici vient se greffer ce que l'on appellera appellera « la légende des aveux »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 107</ref>. Avant la dégradation, Dreyfus aurait confié être un traître au capitaine Lebrun-Renault, dans le fourgon qui l'amenait à l'École militaire. Il apparaîtra qu'en réalité, le capitaine de la Garde républicaine s'était vanté, mais que Dreyfus n'avait fait [http://fr.wikisource.org/wiki/Affaire_Dreyfus_-_arr%C3%AAt_de_la_Cour_de_cassation_du_12_juillet_1906#En_ce_qui_concerne_les_pr.C3.A9tendus_aveux_: aucun aveu]<ref>Décision de la Cour de Cassation</ref>.<br> |

|||

Puis, en novembre, les défenseurs des Dreyfus sont informés par d'autres sources des similitudes d'écriture du "bordereau" avec celle d'Esterhazy et de nouvelles charges contre ce dernier. |

|||

Le prisonnier est mis au secret du fait de la nature même de l'affaire, touchant à la sécurité nationale. Il est enfermé dans une cellule en attendant son transfert.<br> |

|||

Le [[17 janvier]], il est transféré au bagne de l'[[île de Ré]], où il est maintenu plus d'un mois. Il a le droit de voir sa femme deux fois par semaine, dans une salle allongé, chacun à un bout, le directeur de la prison au milieu<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 103</ref>.<br> |

|||

Le [[21 février]], il embarquait sur le vaisseau ''Ville-de-Saint-Nazaire''. Le lendemain, le navire fit cap vers la [[Guyane (France)|Guyane]]. |

|||

==La Vérité en marche (1895-1897)== |

|||

Le [[15 novembre]], Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du Ministère de la Guerre contre Esterhazy. Mais celui-ci va être protégé par l'État-major et donc par le gouvernement. Pour le disculper, il est présenté le [[10 janvier]] [[1898]] devant un [[Conseil de guerre]] qui l'acquitte dès le lendemain . Le lieutenant colonel Picquart, pour sa part, est lui-même arrêté sous l'accusation de violation du secret professionnel comme ayant divulgué son enquête à son avocat qui l'aurait révélé au sénateur Scheurer-Kestner. Le commandant Esterhazy, mis à la retraite, ne tardera pas à s'exiler en Angleterre ou il terminera ses jours confortablement dans les années 1920. Il est clair qu'Esterhazy bénéficia, au moment de « L'Affaire » , d'un traitement de faveur de la part des hautes sphères de l'Armée. Ce traitement ne s'explique que par le désir de l'État Major de vouloir étouffer toute velléite de remettre en cause le verdict du Conseil de Guerre qui avait condamné le capitaine Dreyfus. |

|||

===Dreyfus à l'île du Diable=== |

|||

[[Image:650px-Case de Dreyfus.jpg|thumb|150px|left|La case de Dreyfus sur '''l'île du Diable''' en Guyane]] |

|||

[[Image:Dreyfus Ile du diable 96.jpg|thumb|200px|right|Une du '''Petit Journal''' du 27 septembre 1896]] |

|||

Le [[12 mars]], après une traversée pénible de quinze jours, le navire mouille au large des [[îles du Salut]]. |

|||

Dreyfus reste un mois au bagne de l'[[île Royale]], puis il est transféré à l'[[Île du Diable (Guyane)|île du Diable]] le [[14 avril]]. |

|||

Avec ses gardiens, il est le seul habitant de l'île, logeant dans une case de pierre de quatre mètres sur quatre<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 125</ref>. |

|||

Hanté par le risque de l'évasion, le commandant du bagne va faire vivre un enfer au condamné alors que les conditions de vie sont déjà très pénibles. La température atteint 45°C. |

|||

Dreyfus tombe malade, secoué par les fièvres qui s'aggraveront d'année en année<ref>Alfred Dreyfus, ''Cinq années de ma vie''</ref>. <br> |

|||

Dreyfus est autorisé à écrire sur un papier numéroté et paraphé. Il subit la censure du commandement de même que lorsqu'il reçoit du courrier de sa femme Lucie, par lequel ils s'encouragent mutuellement.<br> |

|||

[[Image:J accuse.jpg|right|thumb|260px|La une de ''[[L'Aurore (journal)|L'Aurore]]'', ''[[J'accuse]]'' d'[[Émile Zola]]]] |

|||

Le [[6 septembre]] [[1896]], les conditions de vie d'Alfred Dreyfus s'aggravent encore : il est mis à ''la double boucle''. |

|||

Le [[25 novembre]], [[Émile Zola]], entre-temps convaincu de l'innocence de Dreyfus, publie un premier article dans ''[[Le Figaro]]'', qui ne tardera pas à se désengager de ce qui est désormais « L'Affaire », puis le [[13 janvier]] [[1898]], il publie en première page de ''[[L'Aurore (journal)|L'Aurore]]'', un article intitulé : ''[[J'accuse]]'', adressé au [[Liste des présidents de France|président]] Félix Faure, article qui fait l'effet d'une bombe. |

|||

Ce supplice infâme, oblige le forçat à rester sur son lit, immobile, les chevilles entravées. |

|||

Cette mesure est la conséquence de la fausse information de son évasion, révélée par un journal anglais. |

|||

Pendant deux longs mois, elle plonge Dreyfus dans un profond désespoir. |

|||

Pour lui, il est certain, à ce moment, que sa vie s'achèvera sur cette île lointaine<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 132</ref>. |

|||

===La famille Dreyfus découvre l'affaire et agit=== |

|||

Le général [[Jean-Baptiste Billot|Billot]] porte plainte contre Zola qui passe devant les [[Assises]] de la Seine du [[7 février|7]] au [[23 février]]. Il est condamné à 3 000 francs d'amende (c'est [[Octave Mirbeau]] qui paiera de sa poche les 7 525 francs, représentant le montant de l'amende et des frais de justice, le 8 août 1898) et un an de prison, mais son procès a permis la publicité des pièces. |

|||

[[Image: |

[[Image:Cdt henry.JPG|thumb|200px|left|Le commandant Henry, faussaire du SR.]] |

||

Mathieu Dreyfus, le frère aîné d'Alfred Dreyfus, est convaincu de l'innocence du condamné. Il est le premier artisan de la réhabilitation de son frère, dans un moment très difficile à vivre, passant tout son temps, toute son énergie et sa fortune à rassembler autour de lui un mouvement de plus en plus puissant en vue de la révision du procès de décembre 1894 : |

|||

::{{citation|Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants. Mathieu Dreyfus}}<ref>Mathieu Dreyfus, ''L'Affaire telle que je l'ai vécue'', Fayard, p. 47</ref> |

|||

Mathieu essaie toutes les pistes, y compris les plus étonnantes. |

|||

Un mouvement dit ''dreyfusard'' se forme pour défendre Alfred Dreyfus. Parmi ces derniers, se trouvent des hommes de lettres (Émile Zola, Octave Mirbeau, [[Anatole France]]) et de sciences, des universitaires et des savants ([[Arthur Giry]], [[Auguste Molinier]], [[Paul Meyer]]), qualifiés pour la première fois d'« intellectuels ». On trouve également des catholiques ou libre-penseurs, et de nombreux [[protestants]] tels que [[Raoul Allier]]. Certains formeront la [[Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen]]. [[Jean Jaurès]] défendra aussi Dreyfus, publiant le [[11 octobre]], dans ''La Petite République'', un article intitulé ''[[s:Les Preuves|Les Preuves]]''. Un ministre de la Guerre (le général Chanoine) le défendra aussi. |

|||

Ainsi, grâce au docteur Gibert<ref>nota : ami du président [[Félix Faure]]</ref> il rencontre au [[Le Havre|Havre]] une femme qui, sous [[hypnose]], lui parle pour la première fois d'un « dossier secret »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 117</ref>. Le fait est confirmé par le président de la République au docteur Gibert dans une conversation privée. |

|||

Petit à petit, malgré les menaces d'arrestation pour complicité, les filatures, les pièges tendus par les militaires, il réussit à convaincre divers modérés. |

|||

Ainsi, le vice-président du [[Sénat (France)|Sénat]] [[Auguste Scheurer-Kestner]], un alsacien, et un journaliste de gauche [[Bernard Lazare]], se penchent sur les zones d'ombre de la procédure. |

|||

Lazare est le premier à publier un opuscule dreyfusard dès [[1896]] à [[Bruxelles]]<ref>Lazare, ''Une erreur judiciaire. La vérité sur l'Affaire Dreyfus'', Bruxelles, novembre 1896.</ref>. |

|||

Cette publication n'a que peu d'influence sur le monde politique et intellectuel, mais elle contient tant de détails que l'État-major suspecte le nouveau chef du SR, Picquart, d'en être responsable.<br> |

|||

Leur campagne en faveur de la révision, relayée petit à petit dans la presse de gauche antimilitariste, déclenche en retour une vague d'antisémitisme très violente dans l'opinion. |

|||

Cette affaire prendra par la suite une tournure ouvertement politique. |

|||

La France était alors très majoritairement antidreyfusarde. |

|||

Le commandant Henry, à la Section de statistiques, est de son côté conscient de la fragilité du dossier d'accusation. |

|||

À la demande de sa hiérarchie, le [[général de Boisdeffre]], chef d'État-major général, et le général Gonse, il est chargé de faire grossir le dossier afin d'éviter toute tentative de révision. |

|||

Incapable de trouver la moindre preuve à ''posteriori'', il décide d'en fabriquer... |

|||

===Le vrai coupable est identifié et dénoncé : affaire Esterházy et procès=== |

|||

À côté des partisans sincères de la culpabilité ou de l'innocence de Dreyfus apparaissent les ''dreyfusistes'' et les ''anti-dreyfusistes'' qui voient dans l'affaire pour les uns un moyen de remettre en cause la politique des modérés d' « apaisement » entre l'Église et la République et de s'attaquer à l'institution militaire jugée réactionnaire (les radicaux) ou même dangereuse par essence (les socialistes), pour les autres (monarchistes, républicains conservateurs ou cléricaux intransigeants) au contraire le moyen de prendre leur revanche sur les modérés, jugés trop proches des milieux juifs, protestants ou maçons et sur leurs nouveaux alliés catholiques « ralliés ». |

|||

====Découverte du traître : Picquart « passe à l'ennemi »==== |

|||

[[Image:Picquart 2.jpg|thumb|200px|left|Le lieutenant colonel '''Georges Picquart''' en tenue de chasseurs d'Afrique]] |

|||

Le vrai coupable est découvert par hasard de deux manières ; par Mathieu Dreyfus d'une part, et par le SR d'autre part, à la suite d'une enquête. |

|||

Le fait marquant de cette période, c'est l'affectation du lieutenant-colonel [[Marie-Georges Picquart|Georges Picquart]] à la tête du SR en juillet 1895 ; le colonel Sandher est en effet tombé malade. Picquart avait suivi l’affaire Dreyfus dès son origine. <ref>C’est lui qui avait reçu le capitaine le matin du 15 octobre 1894, lors de la scène de la dictée.</ref>. <br> |

|||

En mars [[1896]], Picquart exige désormais de recevoir directement les documents volés à l'ambassade d'Allemagne, sans intermédiaire<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 140</ref> ; il y découvre un document surnommé le « '''petit bleu''' ». |

|||

Il s’agit d’une carte télégramme, jamais envoyée, écrite par von Schwartzkoppen et interceptée à l’ambassade d’Allemagne. |

|||

Celle-ci est adressée à un officier français d'origine hongroise : commandant [[Ferdinand Walsin Esterhazy|Ferdinand Esterházy]], 27 rue de la Bienfaisance - Paris<ref>Sur la personnalité et la vie d'Esterházy, lire Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750834 ''Histoire de l'Affaire Dreyfus'' Tome 2], chapitre 1{{er}}</ref>. |

|||

Par ailleurs, une autre lettre au crayon noir de von Schwartzkoppen démontre les mêmes relations d'espionnage avec Esterházy<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.142</ref>. |

|||

Mis en présence de lettres de cet officier, Picquart s'aperçoit avec stupéfaction que son écriture est la même que celle du « bordereau » qui a servi à incriminer Dreyfus. |

|||

Il se procure le « dossier secret » remis aux juges en [[1894]], et devant sa vacuité, acquiert la certitude de l’innocence de Dreyfus. <br> |

|||

Picquart diligente une enquête en secret, avec l'accord de ses supérieurs<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.144</ref>. Elle démontre qu'Esterházy avait connaissance des éléments décrits par le « bordereau » et qu'il était bien en contact avec l'ambassade d'Allemagne<ref>Birnbaum, ''l'Affaire Dreyfus...'', p. 56</ref>. |

|||

Il fut notamment établi que l'officier vendait de nombreux documents secrets aux Prussiens, mais dont la valeur était assez faible. <br> |

|||

Esterházy était un ancien membre du contre-espionnage français<ref>Reinach, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k750834 ''Histoire de l'affaire Dreyfus'', Tome 2],p. 26</ref> où il a servi après la Guerre de 1870. |

|||

Les ''dreyfusards'', soutenus surtout par des républicains [[Parti radical|radicaux]], dont certains comme [[Georges Clemenceau|Clemenceau]] sont aussi désireux de faire oublier le [[scandale de Panama]], puis par des socialistes jaurésiens, heureux de pouvoir vitupérer contre le jésuitisme et le militarisme, soutiennent que Dreyfus est innocent ou du moins condamné sans preuves et qu'il faut refaire le jugement au risque de désavouer les autorités militaires et le gouvernement républicain modéré. |

|||

Il avait travaillé dans le même bureau que le Commandant Henry de 1877 à 1880 <ref>Ce qui pose la question de savoir s'il n'y a pas eu complicité entre les deux hommes. Bredin, p. 144 et Thomas p. 231 sont sceptiques </ref>. |

|||

Fripouille à la personnalité trouble, à la réputation sulfureuse et controversée, criblé de dettes, il est pour Picquart, un traître probable animé par un mobile certain : l'argent. <br> |

|||

Picquart communique alors les résultats de son enquête à l'État-major. |

|||

Mais il se heurte à un mur : « l'autorité de la chose jugée ». |

|||

Désormais, tout sera fait pour l'évincer de son poste, avec l'aide de son propre adjoint le commandant Henry. |

|||

Il s'agissait avant tout, dans les hautes sphères de l'Armée, de ne pas admettre que la condamnation de Dreyfus puisse être une grave erreur judiciaire. |

|||

Pour Mercier, puis Zurlinden, et l'État-major, ce qui est fait est fait, on ne revient jamais en arrière<ref>Doise, ''Histoire militaire...'', p. 24 et s. </ref>. |

|||

Il convenait maintenant de séparer les affaires Dreyfus et Esterházy.<br> |

|||

====Dénonciation d'Estarházy==== |

|||

Les antidreyfusards, soutenus par la majorité des conservateurs, des modérés (mélinistes) et des nationalistes, pensent soit que Dreyfus est réellement coupable, soit qu'une révision du jugement n'est pas opportune dans les conditions morales et militaires de la France de l'époque. La hiérarchie de l'église catholique, dans le but de porter un coup décisif à la République et permettre ainsi un retour à l'ancien régime, se range résolument dans le camp des antidreyfusards. |

|||

[[Image:Ferdinand Esterhazy.jpg|thumb|200px|right|Le commandant '''Ferdinand Walsin Esterházy''']] |

|||

La presse lance une violente campagne contre le noyau dur naissant des Dreyfusards. |

|||

Cependant, si les clivages sont assez nets sur le plan des grandes tendances de l'opinion ou de la presse, gauche « révisionniste » contre droite « anti-révisionniste », le partage est beaucoup moins tranché au niveau des individus. Ainsi, des catholiques ([[Paul Viollet]]) ou des conservateurs athées d'extrême droite sont « dreyfusards », car non convaincus de la culpabilité de Dreyfus et une partie importante des radicaux sont « anti-dreyfusards » par jacobinisme ou s'abstiennent prudemment tel [[Emile Combes]] ainsi que d'assez nombreux socialistes (essentiellement [[guesdistes]]) par désintérêt pour le sort d'un bourgeois militariste ou même par antisémitisme économique. Les anarchistes, tels [[Sébastien Faure]], [[Séverine]] ou [[Mécislas Golberg]], qui a priori n'étaient pas attendus sur ce terrain, seront parmi les premiers à se mobiliser et en première ligne. |

|||

Mais en contre-attaquant, l'État-major se découvre et révèle des informations ignorées jusque là, ayant trait, notamment, au « dossier secret »<ref>v. articles de ''L'Éclair'' des 10 et 14 septembre 1896, hostiles à Dreyfus, mai révélant l'existence du « dossier secret ». Bredin, ''l'Affaire'', p. 163</ref>.<br> |

|||

Le doute commence à s'installer. |

|||

Des intellectuels s'interrogent<ref>Cassagnac, pourtant violent antisémite, fait paraître un article intitulé ''le doute'', mi-septembre 1896</ref>. |

|||

Picquart tente de convaincre ses chefs de réagir en faveur de Dreyfus, mais l'État-major semble sourd. |

|||

Une enquête est instruite contre lui, il est surveillé. |

|||

Il devient le gêneur qu'on éloigne dans l'Est, puis en [[Tunisie]] « dans l'intérêt du service »<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 167</ref>. <br> |

|||

C'est le moment que choisit le commandant Henry pour passer à l'action. Le [[1er novembre]] [[1896]], il fabrique un faux, le '''faux Henry'''<ref>Autrement appelé « faux patriotique » par les antidreyfusards</ref>, en conservant l'entête et la signature<ref>Alexandrine, signature usuelle de Panizzardi.</ref> d'une lettre quelconque de [[Panizzardi]], et écrit lui-même le texte central : |

|||

{{citation3|J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome nouvelles explications, je dirai que jamais j'avais les relations avec ce Juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas que on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui.}} |

|||

Le [[7 juillet]] [[1898]], [[Jacques Marie Eugène Godefroy Cavaignac|Godefroy Cavaignac]], nouveau ministre de la Guerre, dans un discours devant la Chambre, veut démontrer une bonne fois pour toute la culpabilité de Dreyfus et fait état d'un document « accablant » contre lui. Argué de faux dans la presse par le colonel Picquart et par les animateurs de la cause dreyfusarde, le Ministre est contraint de faire expertiser ce document à l'État-Major qui va être obligé de reconnaître qu'il s'agit d'un faux réalisé par le colonel Henry qui est arrêté le [[30 août]]. Il se [[suicide]] (ou on le force à se suicider) le lendemain. Apparaît alors la notion de « faux patriotique » et ''[[La Libre Parole]]'', journal antisémite, lance une souscription au profit de sa veuve, ''le monument Henry''. Chaque donation est accompagnée de remarques lapidaires sur Dreyfus et les [[Dreyfusards]]. |

|||

C'est un faux assez grossier, Henry ne parle à personne de ses agissements, et les généraux Gonse et Boisdeffre peuvent foncer chez leur ministre, le général Billot, avec leur lettre salvatrice. |

|||

== La crise du régime == |

|||

Tout le monde respire. |

|||

Il n'y avait pas d'erreur. |

|||

Le traître était bien Dreyfus, on en est sûr désormais<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p.168</ref>. |

|||

Fort de cette trouvaille, l'État-major va désormais s'ingénier à protéger Esterházy et à persécuter le colonel Picquart. <br> |

|||

Picquart, qui ignore tout du faux Henry, comprend peu à peu qu'il est méprisé par les militaires. |

|||

C'est à partir de ce moment stratégique que la cause « dreyfusarde » l'emporte et que le milieu politico-militaire va s'efforcer de « limiter la casse ». |

|||

Littéralement accusé de malversations par le commandant Henry, il proteste par écrit et rentre à Paris. |

|||

[[Image:Marie-Georges Piquart.jpg|thumb|200px|left|'''Auguste Scheurer-Kestner''', vice-président du Sénat]] |

|||

Le [[16 février]] [[1899]], le président Félix Faure (hostile à la révision du procès) meurt, il est remplacé par [[Émile Loubet]]. Le [[3 juin]] est signé l'arrêt de révision renvoyant Alfred Dreyfus devant un second Conseil de guerre à [[Rennes]]. |

|||

Le secret est trop lourd à porter seul. Picquart se confie à son ami, l'avocat [[Louis Leblois]]. |

|||

Le vice-président du Sénat, [[Auguste Scheurer-Kestner]] est touché par le doute alors qu'il est mis en présence de l'avocat. |

|||

Sans citer Picquart, il révèle l'affaire aux plus hautes personnalités du pays. |

|||

Mais l'État-major a des soupçons. |

|||

C'est le début de l'affaire Picquart<ref>Doise, ''Histoire militaire...'', p. 109 et s.</ref>, cette conspiration contre l'officier de valeur qui a osé s'interroger sur l'indicible.<br> |

|||

Le commandant Henry, pourtant adjoint de Picquart, mais jaloux, mène de son propre chef, une opération d'intoxication afin de compromettre son supérieur. Il se livre à diverses malversations (fabrication d'une lettre le désignant comme l’instrument du syndicat juif voulant faire évader Dreyfus, truquage du « petit bleu » pour faire croire que Picquart en a effacé le nom du réel destinataire, rédaction d'un courrier nommant Dreyfus en toutes lettres).<br> |

|||

À cette date, le régime lui-même est contesté, [[Paul Déroulède]] a tenté le [[23 février]] un coup de force sur l'[[Palais de l'Élysée|Élysée]]. Le {{1er juin}}, le capitaine [[Jean-Baptiste Marchand|Marchand]], héros de [[Fachoda]], critique le gouvernement. Le [[4 juin]], le président Loubet est agressé aux courses d'[[Auteuil]]. Le [[11 juin]], le [[Gouvernement Charles Dupuy|gouvernement Dupuy]] est renversé. |

|||

En novembre [[1897]], les défenseurs de Dreyfus sont informés par d'autres sources des similitudes d'écriture du « bordereau » avec celle d'Esterházy et de nouvelles charges contre lui. |

|||

Mathieu avait en effet fait afficher la reproduction du bordereau, publiée par ''[[Le Figaro]]''. |

|||

Un banquier, Castro, avait formellement identifié son écriture comme celle du commandant Esterházy, son débiteur. |

|||

Le [[11 novembre]][[1897]], les deux pistes se rejoignent, à l'occasion d'une rencontre entre Scheurer-Kestner et Mathieu Dreyfus. |

|||

Mathieu obtient la confirmation du fait qu'Esterházy est bien l'auteur du bordereau. |

|||

Le [[15 novembre]], sur ces bases, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Esterházy<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 200</ref>. |

|||

La polémique étant publique, l'armée n'a plus d'autre choix que d'ouvrir une enquête.<br> |

|||

Fin [[1897]], Picquart, qui est revenu à Paris, fait connaître publiquement ses doutes sur la culpabilité de Dreyfus, du fait de ses découvertes. La collusion destinée à éliminer Picquart semble avoir échoué <ref>Thomas, ''l'Affaire sans Dreyfus'', p. 475</ref>. |

|||

La contestation est très forte et vire à l'affrontement. |

|||

Afin de discréditer Picquart, Esterházy envoie des lettres au Président de la République. |

|||

L'effet est vain. |

|||

====Procès et acquittement==== |

|||

Le général de Pellieux est chargé d'effectuer une enquête. |

|||

Celle-ci tourne court, l'enquêteur étant adroitement manipulé par l'État-major. |

|||

Le vrai coupable, lui dit-on, c'est le lieutenant-colonel Picquart<ref>Bredin, ''L'Affaire'', p. 207</ref>! |

|||

De Pellieux s'achemine vers un non-lieu, quand un nouveau coup de théâtre se produit : l'ex-maîtresse d'Esterházy, {{Mme}} de Boulancy, fait publier dans ''Le Figaro'' des lettres dans lesquelles il exprimait violemment, une dizaine d'années plus tôt, toute sa haine de la France et son mépris de l'Armée française. |

|||

Une partie de la presse vole au secours du traître au travers d'une campagne antisémite sans précédent.<br> |

|||

[[Image:Clemenceau - Manet.jpg|right|thumb|200px|Portrait de '''Georges Clemenceau''' par le peintre Edouard Manet]] |

|||

Mais la presse dreyfusarde réplique, forte des nouveaux éléments en sa possession. [[Georges Clemenceau]], dans le journal [[L'Aurore (journal)|''L’Aurore'']], se demande : |

|||

{{citation3|Qui protège le commandant Esterházy ? La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterházy ? Quel pouvoir occulte, quelles raisons inavouables s'opposent à l'action de la justice ? Qui lui barre le chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l’accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picquart est-il discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut nous le dirons!}} |

|||

Bien que protégé par l'État-major et donc par le gouvernement, Esterházy, est obligé d’avouer la paternité de lettres francophobes publiées par ''Le Figaro''. |

|||

Ceci décide le bureau de l’État-major, les membres de la Sainte Arche, à agir : une solution pour faire cesser les questions, les doutes et les débuts de demande de justification doit être trouvée. L'idée est d'exiger d'Esterházy qu'il demande lui-même à passer en jugement et être acquitté. Alors les bruits cesseront et tout rentrera dans l’ordre. |

|||

C'est donc pour le disculper définitivement, selon la vieille règle « ''Res judicata pro veritate habetur'' »<ref>La chose jugée est tenue pour véridique</ref>, qu'Esterházy est présenté le [[10 janvier]] [[1898]] devant un Conseil de guerre. |

|||

Le huis clos « retardé »<ref>La salle sera vidée dès que les débats aborderont des sujets touchant à la défense nationale, c'est à dire le témoignage de Picquart.</ref> est prononcé. Il est prévenu des sujets du lendemain avec des indications sur la ligne de défense à tenir. |

|||

Le procès est un festival d'impudences : les constitutions de parties civiles demandées par Mathieu et Lucie Dreyfus<ref>Appelée à la barre, le président Delegorgue refuse de l'interroger</ref> leur sont refusées, les trois experts en écritures ne reconnaissent pas l'écriture d'Esterházy dans le bordereau et concluent à la contrefaçon<ref>Thomas, ''l'Affaire sans Dreyfus'', T2 p. 244</ref>. |

|||

L'accusé lui-même est applaudi, les témoins à charge, hués et conspués, Pellieux intervient pour défendre l'État-major sans qualité légale<ref>Duclert, ''L'affaire Dreyfus'', p.39</ref>. |

|||

Bref une véritable comédie, une parodie de justice s'il en fut jamais. |

|||

Le véritable accusé est le colonel Picquart, sali par tous les protagonistes militaires de l'Affaire<ref>Thomas, ''l'Affaire sans Dreyfus'', T2 p. 245 </ref>.<br> |

|||

L'accusé est acquitté à l'unanimité dès le lendemain, après trois minutes de délibéré<ref>Bredin, ''l'Affaire'', p. 227</ref>. |

|||

Sous les cris de « vive Esterházy », il a du mal à se frayer un chemin vers la sortie où l'attendent 1 500 personnes. |

|||

Mais l'État-major est allé trop loin. |

|||

Le scandale est immense et ne restera pas sans réponse. |

|||

===Les réactions à l'acquittement d'Esterházy === |

|||

[[Image:L Agitation-Antisemite.jpg|left|thumb|230px|Émeutes antisémites dans une gravure du '''''Petit Parisien'''''.]] |

|||

L'acquittement d'Esterházy amène un changement de stratégie dreyfusarde. Au libéralisme de Scheurer-Kestner et Reinach, succède une action plus combative et contestataire<ref>Duclert, ''l'affaire Dreyfus'', p.40</ref>. |

|||

Un mouvement dit ''dreyfusard'' s'est déjà formé pour défendre Alfred Dreyfus, animé par Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Joseph Reinach et Auguste Scheurer-Kestner. De proche en proche, ils parviennent à convaincre de plus en plus d'élites. Parmi eux, on trouve des hommes de lettres : [[Émile Zola]] comme on l'a vu, mais aussi [[Octave Mirbeau]], [[Anatole France]], [[Marcel Proust]], [[Lucien Herr]]). Des scientifiques, des universitaires et des savants comme [[Arthur Giry]], [[Auguste Molinier]], [[Paul Meyer]] et surtout [[Émile Duclaux]], personnage considérable de la science française, directeur de l'Institut Pasteur. Il sont qualifiés pour la première fois d'« '''[[intellectuel]]s''' »<ref>Mot en vogue dans les années 1870, repris par Clemenceau</ref>. <br> |

|||

On trouve également des catholiques ou libre penseurs, et de nombreux [[protestants]] tels que [[Raoul Allier]]. C'est à l'occasion de l'affaire Dreyfus que la [[Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen]] est créée, afin d'affirmer la prédominance des doits individuels sur les excès de la raison d'État. <br> |

|||

Le monde politique n'est pas en reste. [[Jean Jaurès]] défendra aussi Dreyfus, publiant le [[11 octobre]], dans ''La Petite République'', une série d'articles intitulés ''[[s:Les Preuves|Les Preuves]]''. [[Georges Clemenceau]] et son frère [[Albert Clemenceau|Albert]], [[Léon Blum]], qui tente de convaincre [[Maurice Barrès|Barrès]], sans succès. |

|||

En réaction à l'acquittement, d'importantes émeutes antidreyfusardes et antisémites, d'une violence jamais atteinte, ont lieu dans toute la France. On attente aux biens et aux personnes. Par ailleurs, les réactions de l’État-major sont vives. Fort de cette victoire éclatante, l'heure est en effet venue des règlements de compte. Le lieutenant-colonel Picquart, est lui-même arrêté sous l'accusation de violation du secret professionnel, accusé d'avoir divulgué son enquête à son avocat qui l'aurait révélée au sénateur Scheurer-Kestner. <br> |

|||