Île Barbe

| Île Barbe | |||||

Église romane Notre-Dame. | |||||

| Géographie | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Localisation | Saône | ||||

| Coordonnées | 45° 47′ 52″ N, 4° 50′ 01″ E | ||||

| Point culminant | 177 m | ||||

| Géologie | Île fluviale | ||||

| Administration | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Collectivité territoriale | Métropole de Lyon | ||||

| Ville | Lyon | ||||

| Autres informations | |||||

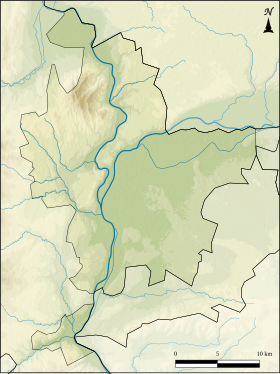

| Géolocalisation sur la carte : Lyon

Géolocalisation sur la carte : Caluire-et-Cuire

Géolocalisation sur la carte : métropole de Lyon

Géolocalisation sur la carte : Rhône

| |||||

| Île en France | |||||

| modifier |

|||||

L'île Barbe, sur la Saône, est une île fluviale française intégrée dans le territoire de la commune de Lyon (9e arrondissement) depuis 1963. Les premiers ermites y recherchaient la solitude mais dès le Ve siècle est créée l'abbaye de l'Île Barbe, l'une des plus anciennes de France. Elle connaît la plus grande célébrité aux temps carolingiens puis à partir du XIIe siècle.

Lorsqu'elle est entrée en décadence, le culte de la Vierge s'y est substitué aux pratiques monastiques attirant jusqu'au XIXe siècle des foules considérables de pèlerins dans l'église Notre-Dame, épargnée par les destructions[Lesquels ?]. Quelques vestiges subsistent des splendeurs anciennes mais elles sont sur terrain privé et leur visite en est très réglementée. Le charme des lieux ne cesse de séduire les peintres[Lesquels ?] depuis le XVIIIe siècle tandis que trois clubs d'aviron établissent leurs bases dans le voisinage immédiat dès la fin du XIXe siècle.

Une étymologie trompeuse

[modifier | modifier le code]L'appellation île Barbe surprend et plus encore quand on se réfère à l'étymologie pour cette île de la Saône, aujourd'hui partie intégrante de la commune de Lyon depuis l'annexion de la commune de Saint-Rambert par la grande métropole en 1963. La traduction du latin insula barbarica donne à supposer que le lieu vivait à l'écart de toute civilisation. Or les chercheurs les mieux informés[Lesquels ?] ont fait justice des légendes, encore entretenues dans de récentes publications, qui font état de druides se livrant à des pratiques sanguinaires, sacrifiant d'innocentes victimes[non neutre] à leur dieu Toutatis et allumant des bûchers sur le Châtelard.

Personne, en revanche, ne songe à donner une interprétation négative du comportement des premiers ermites se retirant dans l'île à l'imitation des solitaires dans le désert égyptien[non pertinent] : ils étaient loin de se soustraire aux visites des fidèles. L'interprétation la plus récente est très prosaïque : elle traduit « barbare » en « suburbain »[1].

Caractéristiques géographiques

[modifier | modifier le code]

Par ses modestes dimensions (560 m de long, 130 m dans sa plus grande largeur (à comparer par exemple aux 1 100 m de longueur de l’île Roy, trois kilomètres en amont) l’île Barbe ne paraissait pas appelée à un grand destin. Elle tire sa particularité des conditions géologiques. Elle est située, en effet, en un point où la Saône doit recouper transversalement une sorte d'écharde[évasif] de gneiss du socle ancien sur lequel repose la masse sédimentaire des monts d'Or, à l'ouest (et qui est toujours visible), entaillée en falaise sur la rive est, sur la commune de Caluire-et-Cuire. En cas de crue, la pointe aval de l'île reste très exposée car ce Pré n'est qu'une langue d'alluvions facilement submersibles. L'existence même de l'île facilite la traversée de la rivière, dont chacun des deux bras ne dépasse pas 70 mètres de large. Le régime hydrologique de la Saône, dont le module est en moyenne de 300 à 400 m3/s, favorise la navigation ainsi que donc l'accessibilité par voie fluviale depuis la métropole lyonnaise à une dizaine de kilomètres en aval[2].

Depuis la fin du XIXe siècle, l'homme change ces conditions naturelles. Le profil en long de la Saône est très peu accentué et la lenteur de l'écoulement avait déjà frappé Jules César lors de la conquête des Gaules[non pertinent]. Pendant les sécheresses les plus sévères, le débit peut tomber jusqu’à 30 m3/s et une inscription lapidaire nous rappelle que « le 2 février 1743, à pied sec on a traversé la Saône sur le gravier »[réf. nécessaire] du côté de Saint-Rambert. Ainsi, une régulation est apparue nécessaire dans la seconde moitié du XIXe siècle sur l'ensemble du cours. Elle est réalisée selon le système – imaginé en 1830 par Antoine Poirée à partir de 1860 – des barrages à aiguilles grâce auxquels le niveau de la retenue permet le maintien du trafic fluvial pendant les étiages. Celui de Cuire était situé immédiatement à l’aval de l'île et l'écluse qui l'accompagnait est conservée jusqu'à nos jours. Mieux, puisqu'on en a tiré un parti touristique : à l'amont du sas, accessible par une passerelle, est dressé en belvédère et lanternes de l'île Barbe. Par cette œuvre de perles et de dentelles d'aluminium ou de verre de Murano avec des lanternes scintillantes, l'artiste Jean-Michel Othoniel entend évoquer des lumières mystérieuses en écho aux anciens contes païens ou chrétiens de l'île[1].

Les conditions de la navigation ont, depuis, encore été fortement améliorées à partir de 1964. À cette date, en effet, la Compagnie nationale du Rhône met en service à l'aval de la confluence du Rhône et de la Saône le barrage de Pierre-Bénite. De ce fait, les deux barrages sur la Saône, celui de la Mulatière à la Confluence et celui de Cuire, sont supprimés : les péniches naviguent maintenant sur un plan d'eau unique à la cote 162–163 jusqu'au barrage de Couzon-au-Mont-d'Or. Il est dès lors évident que, dans les temps anciens, la base de l'île s'en trouvait élargie et que le passage par gué était facilité, particulièrement aux étiages. L'idée d'un pont est apparue au XVIIe siècle. La seule réalisation fut celle conduite par l'entrepreneur lyonnais Cotton (1737) sur le petit bras, du côté de Saint-Rambert, mais les structures en bois furent rapidement emportées par les crues. Le pont définitif, lui, est créé très tôt, dès 1827 : cette passerelle de l'île Barbe, selon l’appellation lyonnaise, est édifiée selon la technique élégante des frères Seguin de la suspension avec une unique pile centrale ancrée sur l'île même. Elle est, de ce fait, le plus ancien des ponts de Lyon conservé dans l'état de sa construction. En dépit de son nom, elle est ouverte à la circulation automobile alternée[3].

-

Pont de l'île barbe.

-

Pont de l'île Barbe côté Caluire.

-

Pont suspendu de l'île Barbe.

-

Entretien du pont par nacelle en hiver.

-

Le pont de l'île Barbe, vue hivernale.

Histoire de l'abbaye

[modifier | modifier le code]Les origines légendaires

[modifier | modifier le code]Selon une tradition bien établie au Moyen Âge, les chrétiens revendiquaient pour leur communauté des racines remontant aux temps évangéliques. La chapelle édifiée à la pointe amont de l'île conservera ainsi au fil des siècles le double patronage de sainte Anne et de saint André. Le corps de sainte Anne, mère de la Vierge Marie, aurait été ramené de la Terre sainte par Longin, le légionnaire repenti après avoir percé de sa lance le corps du Christ sur la croix. En la personne de saint André, on révérait le frère de l'apôtre Pierre, pêcheur sur le lac de Tibériade. Cependant, tel était anticiper de plus d'un siècle[Quoi ?] sur la réalité historique qui fait correspondre l'existence de la première communauté chrétienne lyonnaise avec la fameuse persécution de 177.

De l'érémitisme au monachisme

[modifier | modifier le code]En premier lieu, l'influence des îles de Lérins, au large de Cannes, révèle la présence dans l'île Barbe des premiers ermites dans la tradition venue d'Égypte. Ce mode d'ascèse rigoureuse mais individualiste avait la faveur des nobles de la cité voisine qui en retiraient un grand prestige auprès de la population. Ils y recevaient la visite de fervents pèlerins attirés par la présence de saintes reliques dans leurs oratoires disséminés de manière un peu anarchique. Il fait en revanche rechercher, du côté de Tours et de saint Martin, l'évolution vers la forme monastique. Le premier grand évangélisateur des campagnes était venu à Vienne (Isère) pour le synode des évêques en 377 et il aurait par la suite chargé un moine, devenu abbé, d'organiser une communauté appliquant la règle qu'il avait instaurée pour son monastère de Marmoutier. Il ne faut pas en conclure que le cénobitisme (la vie en commun) est devenu la règle générale dans l'île qui continuera à abriter des ermites même après l'adoption de la règle de saint Benoît de Nursie à partir de 640 environ[4].

Il ne faut pas davantage imaginer une communauté monastique refermée sur elle-même car elle s'impliquait fortement dans la vie locale. Dès les origines, elle entretient des relations étroites avec le diocèse de Lyon et les mêmes prélats ont pu alterner ou cumuler les fonctions d'abbé et d'évêque. Le cas le plus remarquable est celui de saint Loup, éminent représentant des élites lyonnaises, devenu évêque de Lyon en 528. On lui reconnaît de grands mérites, dont celui d'avoir reconstruit le monastère détruit pendant les hostilités entre monarchies franque et burgonde. À partir de 542, date de son décès sur l'île où il s'était retiré, le monastère, qui conservera ses précieuses reliques dans une châsse d'argent, se prévaudra du double patronage de saint Martin et de saint Loup. Quant à la Saône, qui établissait un lien fluvial privilégié par rapport aux cheminements terrestres en ces temps reculés, elle commence à former comme un lien sacré entre le siège épiscopal de Saint-Jean à Lyon et le monastère. Sanctuarisation poussée à l'absurde : on ira jusqu'à affirmer que le sang des martyrs de la persécution de 177 aurait reflué sur le cours de la rivière jusqu'à l'île, une dizaine de kilomètres à l'amont. N'oublions pas, enfin, que l'une des fonctions majeures des établissements monastiques était la conversion des campagnes restées attachées aux croyances et aux rites païens. D'où la nécessité de constituer un réseau de relations avec les contrées voisines. Mention particulière doit être faite avec l'abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey (Ain). Certes, un lien direct avec l'Île-Barbe n'est pas établi, mais la réputation de ce martyr en butte à l'hostilité d'Ebroïn, maire du palais mérovingien et assassiné en 680 sur les bords de l'Albarine, est très générale. À cette époque, l'église du bourg en rive droite de la Saône se met sous le patronage de ce nouveau martyr[5],[4].

Les grandes heures de l'abbaye

[modifier | modifier le code]La renaissance carolingienne

[modifier | modifier le code]L'abbaye de l'île Barbe ne fait plus figure solitaire lorsque l'on aborde les temps carolingiens qui sont ceux de la généralisation des organisations communautaires. Cette nouveauté concerne au premier chef le clergé régulier. Alors sont fondées les abbayes d'Ainay, au chœur de la cité épiscopale, ainsi que celle de Savigny, dans les proches monts du Lyonnais. Mais elle affecte aussi le clergé séculier avec la constitution des chapitres de chanoines dont celui de Saint-Jean autour de l'évêque et de chanoinesses : les dames de Saint-Pierre, sur la Presqu'île entre la Saône et le Rhône. Dans ce concert fourni, l'Île-Barbe doit donc continuer à jouer sa partie. Elle a su le faire de manière assez remarquable pendant environ cinq siècles, les années glorieuses l'emportant sur les périodes difficiles.

La renaissance carolingienne est un premier temps fort. L'évêque Leidrade, sous le règne de Charlemagne, formé à l'école du célèbre Alcuin, ne fait pas de différence entre le soin de son évêché et celui de l'abbaye. Il en relève les murs ainsi que ceux du prieuré Sainte-Anne et les nouveaux bâtiments connus plus tard sous le nom de Châtelard abriteront un scriptorium et une bibliothèque. La règle bénédictine est restauré dans toute sa pureté. Le trésor de l'abbaye s'enrichit de précieuses reliques, d'habits sacerdotaux, de parchemins, de pièces d'orfèvrerie. Après son décès en 823, sous le règne de Louis le Pieux, son action est consolidée par celle de son successeur Agobard. Ce dernier se montre soucieux de régler le problème complexe du partage des compétences entre évêque et abbé et l'indépendance de ce dernier en est plutôt confortée. Les bases économiques d'une telle prospérité sont solidement établies sur la possession d'un vaste domaine foncier dont l'exploitation est rationnellement organisée[5].

Une deuxième renaissance

[modifier | modifier le code]

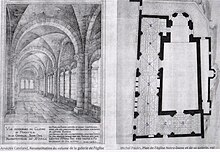

Il faut attendre la fin du XIe siècle pour voir l'abbaye participer, comme la ville de Lyon, au renouveau de l’ensemble de l’Occident chrétien. Cette prospérité se manifeste tout d’abord par un formidable effort de construction. La structuration actuelle de l’espace telle qu’elle figure dans le plan et la reconstitution en relief permettent d’en mesurer l’ampleur et il faut s’en contenter vu les destructions des siècles récents. L’ensemble du monastère est entouré d’un puissant rempart dont l’accès est gardé par les deux portes fortifiées Sainte-Anne (20 sur le plan ci-joint) et Notre-Dame (4). Les bâtiments de l’abbaye proprement-dite sont plaqués au centre de l’île le long du petit bras de la Saône, face au bourg de Saint-Rambert. Au cœur de cet espace se détache la masse de l’église Saint-Martin-Saint-Loup (13) édifiée à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle dans un style apparenté au roman auvergnat. Le chœur et ses absides orientées, la nef dont les deux bas-côtés sont dotés d’autels permettent de célébrer simultanément un grand nombre de messes. Le clocher carré ajouré de deux étages de baies est surmonté d’un toit de tuiles à quatre pans, un peu dans le style de celui d’Ainay, son contemporain. On peut imaginer la vie de la centaine de moines prolongeant leurs prières autour du cloître (12) classiquement situé au sud de l’église ou le quittant pour les réunions dans la salle capitulaire (14) ou le réfectoire (11) puis gagnant leurs dortoirs sur le petit bras de la Saône. La collectivité reçoit son approvisionnement par le port (19) ; à la dîmerie (7) sont stockées les denrées provenant des prieurés. L’abbé loge dans une maison séparée (10). Ses restes mortels ne seront sans doute pas mêlés avec ceux des moines au cimetière (17) car il aura sa sépulture dans les lieux les plus sanctifiés à commencer par l’église[1].

A la même époque, devant l’afflux des pèlerins, afin de préserver le calme des moines, l’abbé Hogier fit construire en bordure du grand bras de la Saône une église consacrée à Notre-Dame (5) précédée d’un portique et jouxtée d’un logement réservé au petit sacristain qui avait la charge de l’entretenir et d’accueillir les fidèles qui devaient s’acquitter d’un péage. Les fidèles pouvaient se fournir en eau grâce au puits public (6) au milieu de la place. Sur cette même rive, sur les ruines du château des temps carolingiens fut construit un nouveau châtelard (21). C'est là que résidait le cellérier mais les moines s'y réfugiaient en cas de menace.

Il est difficile de saisir dans leur complexité les différentes composantes de la puissance de l’abbaye dans les domaines économiques, civils et religieux. Faut-il se référer à la bulle du pape Lucius III en 1183 ou à ce parchemin de 1362, un rouleau de 43 peaux de mouton et 33 mètres de long conservé aux archives départementales du Rhône sur lequel sont transcrits l’ensemble de ses titres, possessions et privilèges ? Sa présence se concrétise matériellement par le développement en rive droite de la Saône du bourg de Saint-Rambert (dénomination officielle à partir de 1224) où sont installés son tribunal et sa prison ainsi que plusieurs maisons d’officiers chargés de divers services. L’eau qui manque dans l’île y est captée par plusieurs sources. Dans le port Gilgain, face au port Saint-Anne, sont perçus les péages sur le trafic fluvial sous la protection de la puissante tour Saint-Nicolas, patron des mariniers. En rive gauche, l’abbé aura aussi une résidence perchée sur la haute falaise dont le château des Roches perpétue le souvenir. La proche campagne sous le nom de Seigneurie de l’Île-Barbe, surtout étendue dans le Val de Saône et du côté de la Dombes, est son domaine agricole. Son contrôle religieux s’exerce par la nomination du curé dans 113 paroisses et sous la forme de 48 prieurés dont une minorité dans les limites de l’actuel département du Rhône, certains essaimés jusqu’à Salon-de-Provence ! Lien plus lâche mais symbolique : les Confraternités par lesquelles sont pris des engagements mutuels de prières pour les défunts et de développement des œuvres de charité se sont multipliées au XIIIe siècle[1].

Déclin

[modifier | modifier le code]

Dès la fin du XIIIe siècle apparaissent les premiers signes du déclin. L’impression domine du passage d’une attitude conquérante à un repli sur des positions défensives pour la gestion et la défense d’un patrimoine. Dans ces luttes, la concurrence vient en premier lieu des puissances religieuses elles-mêmes comme en témoignent deux épisodes. Au début du XIVe siècle, c’est le contrôle en rive gauche de la Saône sur le territoire de Caluire qui est contesté à notre abbaye par celle d’Ainay. Le conflit s’est conclu par la défaite de l’île-Barbe. Jean de la Palud, abbé d’Ainay, fait alors édifier entre 1313 et 1324 un puissant château-fort, perché dans la pente, dont la masse provocatrice semble encore aujourd’hui défier le Châtelard, à portée de vue ! La rivalité qui a opposé l’Ile-Barbe au chapitre de Saint-Jean concernait un autre point fortifié de cette même rive gauche : le château de Rochetaillée. L’affaire prit une tournure aiguë à la fin du XIVe siècle et devait s’éterniser jusqu’au début du XVIe siècle. La lutte fut d’autant plus spectaculaire que l’île-Barbe s’était trouvé un appui à l’étranger en la personne du Savoyard Guy de Montbel (le duché de Savoie s’étend à l’époque sur le territoire correspondant au département de l’Ain) et nécessita l’intervention du Parlement de Paris qui désavoua l’île-Barbe. Ces épisodes peuvent être jugés comme de simples chamailleries entre puissances ecclésiastiques. Les événements de 1529 en disent beaucoup plus long sur la perte de prestige de l’abbaye auprès du petit peuple. Cette année fatidique est celle de la Grande Rebeyne de la population lyonnaise en proie à une extrême famine. Les autorités sont à court de solution. Le lieutenant du roi persuade alors la foule d’aller se servir en allant piller les réserves de grain supposées stockées dans des bateaux amarrés à l’île-Barbe et dans sa dîmerie à des fins spéculatives. Ce stratagème était destiné, en réalité, à écarter de la ville les affamés le temps d’organiser la reprise en mains, féroce, par les des autorités. Que la foule s’y soit laissé prendre, montre à quel point elle ne reculait pas devant une conduite sans doute jugée sacrilège dans les siècles de gloire de l’abbaye[6].

L’histoire des derniers siècles est celle d’un relâchement progressif dont les diverses causes ont joué dans un sens cumulatif jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Il faut d’abord incriminer le système de la commende par lequel la nomination de l’abbé commendataire était transférée à une autorité extérieure à la communauté des moines. Le but de cette opération a été, dès les origines, de procurer une rente à une personnalité dont on voulait s’assurer la fidélité sans l’obliger à résidence. Les intérêts de l’institution ont dépendu désormais du bon vouloir d'un abbé commendataire absentéiste. Le système en avait été inauguré par le pape Clément V (premier de la série des papes d’Avignon) en 1306. C’est en 1514 que le roi Louis XII a pris définitivement la responsabilité de cette pratique. Elle a profité à de grandes familles nobles comme les Albon à la fin du XVIe siècle et les Neuville au XVIIe siècle qui, cumulaient les charges d’abbé et d’archevêque. Les Albon se soucièrent, certes, de la restauration des bâtiments après le sac de l’abbaye par les protestants en 1562 et les Neuville se sont attachés à leur rénovation dans les années 1620. Mais pour la direction quotidienne, l’habitude fut prise de s’en remettre à un prévôt.

Il faut, par ailleurs, souligner l’évolution des mentalités de plus en plus éloignées de l’austérité monastique. En 1548 l’abbé Antoine d’Albon s’est résolu à prononcer la sécularisation de la communauté monastique et ce nouveau statut fut confirmé par deux bulles du pape Paul III en 1549 et 1551. C’en était désormais fini des contraintes de la vie en collectivité. La trentaine d’anciens moines subsistants se constituèrent en chapitre de chanoines séculiers, vivant dans le siècle : plus de clôture tenant à l’écart la population, plus d’astreinte à résidence, plus d’habit imposé, plus d’obligation d’aumône et de soins aux pauvres mais des revenus préservés par le maintien de bénéfices et de droits sur les dîmes. L’autorité du prévôt pouvait être contestée et on a gardé le souvenir du conflit qui a opposé le chapitre à Claude Laboureur contraint à se démettre en 1647. Les reproches portaient moins sur le soin qu’il avait apporté à son logement dans une trop luxueuse prévôté mais dans ses prétentions à revenir progressivement à la règle bénédictine. Le désintérêt pour l’état ecclésiastique a continué à se manifester tout au long du XVIIIe siècle. Le pape Benoît XV lui-même prononça la dissolution du chapitre en 1741. Les bâtiments de l’abbaye ont été un temps convertis sous le nom de séminaire Saint-Pothin en une maison de retraite pour prêtres âgés. Le Châtelard, lui, est devenu un internat religieux pour jeunes gens[1].

-

La prévoté vue de face

-

La prévôté vue de côté

-

Le Châtelard depuis la rive gauche

-

Le Châtelard bastion central

-

Le Châtelard vu depuis l'intérieur de l'île

Les sensibilités des fidèles ont également évolué. Effacé peu à peu le souvenir des martyrs de 177 ainsi que des saints fondateurs Martin et Loup ! En revanche, le culte de la Vierge s’était beaucoup développé. L’église Notre-Dame restaurée ne cessera jamais d’attirer les pèlerins mais aussi les foules dans un esprit festif, toutes classes sociales confondues. Désormais, on ne parla plus que du monastère de Notre-Dame de l’Isle. Cette fréquentation ne semble pas trop avoir souffert de la concurrence de la colline de Fourvière où se développait également le culte de la Vierge depuis le vœu des échevins en 1628 de consacrer la ville à celle qui saurait les protéger de la peste.

Cette histoire assez classique se clôt tout aussi classiquement par la nationalisation des biens du clergé votée par l’Assemblée constituante le . L’ensemble de l’abbaye sera mis en vente à partir de 1793 par les autorités du district de la Campagne de Lyon (la municipalité de l’époque). Les acquéreurs privés successifs surent faire le partage entre les bâtiments dignes d’être conservés et les vestiges des constructions tout juste bons à être exploités comme carrière de pierres : c’est là que devaient s’approvisionner les nouveaux chantiers en construction sur la commune de Vaise (annexée à Lyon en 1852). Sainte-Anne et le Châtelard, conservés par la commune, furent vendus en 1832 à l’Etat qui les attribua à l’armée[1].

-

Diplôme de Charles de Provence qui confirme les privilèges de l'abbaye, 861, archives du Rhône

-

Porte Sainte-Anne illustrée par Joannès Drevet (1854–1940).

-

L'Île Barbe au début du XIXe siècle.

-

Antoine Duclaux, Halte des artistes lyonnais à l'Île Barbe, 1824, musée des beaux-arts de Lyon.

-

L'Île Barbe à Lyon aujourd'hui.

De précieux vestiges

[modifier | modifier le code]L'évocation d'un passé aussi prestigieux est rendue difficile du fait des destructions parfois systématiques (notamment en 1563 par le baron des Adrets), de l'incurie et pour finir de la démolition volontaire lorsque l'abbaye, vendue au titre des biens nationaux pendant la Révolution, est transformée en carrière de pierre au service des chantiers de construction de Vaise. Force est donc de se contenter de vestiges qui permettent mal d'évoquer les splendeurs du passé.

Le clos abbatial

[modifier | modifier le code]Il faudrait se rendre au musée Gadagne pour observer les rares fragments d'une première reconstruction aux alentours de l'An Mil à l'initiative de l'abbé Heldebert (971-994). Mais restent bien en place quelques éléments de l'abbaye à partir de sa deuxième renaissance, à la fin du XIIe siècle. Il s'agit d’une part, du mur de fond du bras sud du transept de l'église Saint-Martin-Saint-Loup, construite sur un schéma très proche de celui de Saint-Martin d'Ainay. « Surélevé d’un fronton moderne, il présente deux rangs d'arcatures romanes. Le premier niveau se compose de trois arcs en plein cintre ; le second comporte en son centre un arc mitre formant avec ses voisins ce qu'on appelle un triplet, symbole de la Trinité ». D'autre part, il s'agit du mur sud du cloître d'un peu plus de deux mètres de hauteur. Plusieurs arcades d'époque romane, d'autres en arc brisé sur fines colonnettes, dateraient des XIVe et XVe siècles.

La porte romane par laquelle les moines accédaient au nouveau réfectoire est particulièrement remarquable « par son imposant tympan de deux mètres de large encadré par deux archivoltes qui reposent sur des pilastres massifs sans ornements. Le tympan représente un Christ en gloire terrassant un lion et un dragon ; deux anges aux ailes déployées écrasent l'aspic et le basilic, des monstres ressemblant à des serpents ; en retrait apparaissent deux moines en prière. En forme d'auréole autour de la tête du Christ, on peut lire l'inscription latine « Ego Sum Lux Mundi » (Je suis la lumière du monde). Un enfeu est situé à droite de la porte. Parmi des panneaux sculptés datant du XVIIe siècle, quatre représentent les saisons (le printemps par un panier de fleurs, l'été avec des épis, l'automne par un panier de raisins et une serpe ; l'hiver tenant un lapin par les pattes et se couvrant la tête d’un voile)[1].

-

Mur de l'ancien cloître.

-

Ancienne porte du cloître avec enfeu.

-

Tympan de l'ancienne porte du cloître.

-

Porte Sainte-Anne.

.

L'ensemble Notre-Dame

[modifier | modifier le code]

L'ensemble Notre-Dame se compose de trois éléments étroitement imbriqués dont l'agencement originel est fortement modifié. Sur la place Notre-Dame, le visiteur se trouve devant un mur sur lequel sont superposés un niveau d'arcades condamnées et un niveau de fenêtres mitrées. Une fois franchie la porte qui s'ouvre en son milieu, il découvre, non pas l'église elle-même mais la galerie qui enserrait sa nef sur ses côtés nord-ouest et sud-est en forme d'équerre. Son histoire compliquée et ne se comprend bien qu'en consultant le plan de l'état primitif. Elle comportait, à l'origine, six travées. Les travées sud-ouest numérotées 1, 2 et 3 (photo) sont aujourd'hui prises dans ce qui était alors la maison du petit sacristain, troisième élément de l'ensemble. Au-dessus de ces travées sont installées ses appartements desservis par un escalier à tourelle. Les trois autres travées, numérotées 4, 5 et 6 étaient accolées au mur gouttereau nord-ouest de la nef de l'église. Là se regroupaient les pèlerins avant de pénétrer dans l'église elle-même. Ils s'y confessaient et achetaient des cierges, des médailles, des statuettes de la Vierge et autres objets de dévotion. La galerie est plus tard prolongée vers le nord-est par les deux autres travées numérotées 7 et 8 et avait été transformée en chapelle dédiée à sainte Catherine. Les cinq travées 4, 5, 6, 7 et 8 forment aujourd'hui une galerie unique qui constitue l'élément majeur de toute visite. Les trois premières (4, 5 et 6) sont voûtées d'arête entre des arcs doubleaux en plein cintre. Ces arcs reposent sur des colonnes engagées sommées de chapiteaux romans aux motifs variés, humains ou animaliers, assez finement ciselés. Les clés de voûtes portent les armoiries supposées d'une antique famille bigourdane à trois flèches parallèles sur fond rouge. Les travées 7 et 8 sont voûtées d'ogive et à leurs clés figurent des rosaces fleuries sur fond bleu. Un enfeu était sans doute le tombeau d'un abbé ou d'un personnage important non identifié. Sur le sol, des pavés vitrés permettent de se rendre compte que le niveau primitif de la galerie est rehaussé à plusieurs reprises : il est nécessaire de se protéger contre les crues de la Saône dont les eaux en 1840 atteignent la hauteur des chapiteaux. Les socles des colonnes et les pieds-droits sont donc enterrés à 1,4 mètre sous le pavage actuel[1].

-

Vue d'ensemble de la galerie.

-

Chapelle Sainte-Catherine.

-

Chapiteau aux griffons opposés.

-

Masque humain.

-

Sous-sol de la galerie.

Une entrée, aujourd'hui murée, servait de passage entre la galerie et la nef de l'église. Son tympan présente plusieurs arcades emboîtées. Le linteau porte une inscription latine qui valorise la démarche du pèlerin en quête du salut. On en donne la traduction suivante : « En t'ouvrant, accueille, Porte, image de la porte céleste, ceux que l'auguste enfant de la vierge a racheté par son sang ». L'entrée dans l'église déçoit par ses dimensions très exiguës. Il faut comprendre que toute la large nef s'est effondrée au XIXe siècle et que seules sont conservées la travée du chœur et la petite abside qui la prolonge vers le nord-est. La visite se limite donc à un bref passage dans cette abside. Son intérêt sera déterminé par celui des peintures en cours de restauration. En revanche, on peut apprécier depuis la rive gauche de la Saône l'élégance du clocher carré qui est ancré sur la travée du chœur, avec son toit à quatre pans en hauts triangles aigus (on parle à tort de pyramidions). Il est ajouré de baies géminées soutenues par des colonnettes aux chapiteaux corinthiens. Le spectacle séduit bien des peintres. Le clocher est enveloppé dans la verdure du jardin planté de catalpas aménagé sur l'emplacement de la nef. À gauche, la maison du petit sacristain ne manque pas d'allure : ses différents acquéreurs au XIXe siècle lui donnent un petit air Renaissance grâce aux meneaux dont sont ornées ses ouvertures. On retiendra les noms de François-Philippe Charmy, célèbre maître-guimpier qui édifie sa fortune sur la fourniture de galons aux armées de Napoléon, des banquiers protestants Morin-Pons, ainsi que Bérard, célèbre grossiste commercialisant son vin sous la marque Cep Vermeil. Par cette coquetterie discrète, ils soignaient aussi leur publicité[1].

-

Ancienne porte d'entrée dans l'église Notre-Dame.

-

Enfeu dans la galerie près de la porte de l'église.

-

Abside Sainte-Catherine.

-

Fresque de l'Assomption dans l'abside de l'église Notre-Dame.

-

Vue de l'ensemble de l'église Notre-Dame depuis la rive gauche.

Une fascination permanente

[modifier | modifier le code]L'île des foules

[modifier | modifier le code]Pendant tout le Moyen Âge, la fréquentation de l'île est liée au prestige de son abbaye qui apparaissait comme le lieu privilégié pour la célébration des racines chrétiennes de la France. Dès le Ve ou le VIe siècle, on célèbre une fête des Martyrs de 177 consacrée exclusivement à leur mémoire. L'île Barbe en était le point focal mais non exclusif sur l'axe de la Saône. Elle est dénommée par la suite fête des Miracles puis, dans sa forme la plus achevée, pendant tout le XIVe siècle, fête des Merveilles. Elle avait alors perdu son aspect strictement religieux et était devenue « le miroir de la vie sociale » car sa célébration était prise en charge par la société globale. En témoigne le protocole qui fixait l'ordre du cortège : en tête venaient les autorités religieuses (chapitres de Saint-Jean, Saint Irénée et Saint-Paul, abbayes d'Ainay et de l'île Barbe), suivies des officiers de l'Église puis des notables nobles et bourgeois, des corporations des différents métiers et du simple peuple. Le jour en était fixé non plus à la Saint-Pothin, premier martyr, mais au lundi ou au mardi précédant la Saint-Jean-Baptiste, patron de la cathédrale. L'itinéraire était codifié. Le point de rassemblement était fixé à Saint-Pierre de Vaise. Alors commençait la descente en bateau sur la Saône jusqu’à l'abbaye d'Ainay. Le retour s'effectuait par les rues de la Presqu'île puis par la remontée de la Saône jusqu’à l'île Barbe. Le Consulat y met fin au début du XVe siècle prétextant de trop de dépenses somptuaires mais craignant surtout de ne pas pouvoir contrôler les mouvements populaires[7].

Dans les Temps modernes, l'évolution s'est ressentie du profond déclin de la vie monastique. Le sens religieux de la fréquentation change de nature. La piété des pèlerins s'est tournée exclusivement vers Notre-Dame. Elle s'est calquée sur le calendrier liturgique avec une très forte affluence les jours de célébration des grands événements de la vie de la Vierge (Nativité, Annonciation, Assomption) mais aussi sur l'Ascension[8]. À Notre-Dame l'on avait recours pour conjurer les périls naturels comme les épidémies, les sécheresses persistantes qui faisaient craindre la famine et que l'on conjurait par des processions blanches où chacun voilait sa nudité sous des linceuls en guise de pénitence. Cette ferveur ne se démentira jamais à travers les siècles pour atteindre son paroxysme sous la Restauration où la religiosité se teinte de romantisme. L'afflux de pèlerins est alors tel que les autorités civiles et religieuses doivent impérativement en canaliser le flot comme en témoigne une directive diocésaine en 1827 : « L'église Notre-Dame de l'île Barbe étant l'une de celles qui sont les plus fréquentées et où la dévotion des peuples est la plus grande, nous avons été informés qu'il y arrive tant de processions à la fois qu'il y a de la confusion, non seulement parmi les peuples mais également parmi les curés, qui, pour satisfaire à leurs dévotions, veulent célébrer la sainte messe, ce qui ne peut se faire sans troubles ». Suivent une série de consignes mêlant interdictions et principes d’organisation comme le tour de rôle[1].

Les Lyonnais voulaient faire partager cette fascination par leurs plus illustres visiteurs. Là était aussi une manière de les honorer que d'inclure, dans leur programme, une halte à l'île Barbe en conjuguant les charmes d'une escapade champêtre et le renforcement du lien religieux. Un premier temps fort a correspondu aux entrées royales, cérémonies très à la mode pendant la Renaissance. Sont restées mémorables, mais avec des connotations contrastées, celle de Henri II et Catherine de Médicis en 1548 et celle de Catherine de Médicis accompagnant le jeune Charles IX en 1564. La première a des accents triomphaux avec hébergement royal d'une nuit sur l'île en prélude à la descente de la Saône. La seconde se déroule dans une atmosphère de deuil, au lendemain de l'équipée protestante dévastatrice du baron des Adrets[9].

Deux siècles plus tard, au lendemain d'une Révolution si dramatique pour Lyon, on renoue avec cette pratique à l'occasion du sacre de Napoléon. Seule la persistance du mauvais temps contraint l'empereur nouvellement consacré, accompagné de Joséphine, à renoncer à la fête organisée à l'île Barbe inscrite à son programme par son oncle, l'archevêque Joseph Fesch, pendant la Semaine Sainte du printemps 1805. En revanche, à son retour du sacre parisien en , le pape Pie VII a droit à un accueil extrêmement chaleureux dont le clou est une procession nautique jusqu’à l'île Barbe dans une ambiance populaire très exaltée. Cette même foule devait réserver un accueil encore plus délirant une dizaine d'années plus tard, à la duchesse d'Angoulême, sœur de Louis XVI et rescapée de la guillotine, lors de la première Restauration. De l'aveu même de la princesse, ce dimanche devait rester le plus beau de sa vie. Le récit du marquis Mazade d'Aveize, maire de la commune de Saint-Rambert-l’île-Barbe, en porte un témoignage enthousiaste[1].

L'île des peintres

[modifier | modifier le code]La Saône exerce sur les peintres lyonnais, dès qu'est née la mode des paysages, au XVIIIe siècle et sans discontinuer jusqu'à nos jours, un véritable tropisme. Authentique matrice de Lyon, alors que le Rhône faisait frontière, c'est sur ses rives que s'est écrite l'histoire de la ville antique, médiévale et même moderne. Entre les monts d'Or sur sa rive droite et la costière de la Dombes puis dans le défilé de Pierre-Scize, elle a lové son cours sinueux comme dans une trouée héroïque. La lenteur de ses eaux propose un miroir limpide et apaisant au promeneur comme au peintre. Tous ces attraits se trouvent assemblés en un faisceau à hauteur de l'île Barbe. Nombreux sont les artistes qui ont élu domicile sur ses rives voire dans l'île même et il est significatif que Tony Garnier, le plus grand des architectes lyonnais, ait choisi de s'y installer avec famille et amis à la veille de la guerre de 1914. Il en fait un foyer artistique et culturel où il recevait peintres et sculpteurs. Il persuade son élève Jean Couty d'exercer ses talents dans la peinture, dont il pressentait qu'elle serait son domaine d'excellence. À travers l'œuvre de ce dernier se reflète bien le pouvoir de fascination d l'île Barbe[10].

Né à Saint-Rambert en 1907, il habitait à deux pas de l'île Barbe, place Henri-Barbusse, dans la maison bâtie par son oncle maçon creusois. Il lui est resté fidèle toute sa vie. Il a fait ses études au lycée de Saint-Rambert avant d'intégrer l'atelier d'architecte de Tony Garnier à l'École des beaux-arts de Lyon. Il a, certes, cherché son inspiration et choisi ses thèmes dans le monde entier, mais il a dû s'accorder un répit forcé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'île est alors en quelque sorte son refuge. Il lui suffisait de traverser le pont face à sa maison et il s'installait pour la journée dans le Châtelard : il y avait loué une pièce qui lui servait d’atelier et où il était assez à l'aise pour s’attaquer à de grandes compositions. Les berges étaient toujours accueillantes pour y planter son chevalet en toutes saisons. « Il a été par excellence le peintre de l'Île Barbe et de la Saône. Il l'a peinte de tous les points de vue et par toutes les saisons, avec une attirance égale pour les atmosphères hivernales avec au premier plan la rivière gelée charriant des glaçons et pour les soleils couchants illuminant Notre-Dame ». Sa sociabilité le poussait à multiplier les rencontres et les conversations entre artistes allaient bon train. Il n'hésitait pas à soumettre son œuvre à critique. Le , Charles Couty (fils unique du peintre) et son épouse Simone inaugurent le musée qui porte son nom sur cette même place Henri-Barbusse où il est né[11].

L'île des sportifs

[modifier | modifier le code]Il importe en premier lieu de saluer la sportivité des anciennes « bècheuses ». Elles tiraient leur nom des bèches, ces barques généralement en sapin, aux flancs évasés, longues de huit à dix mètres avec, au centre, un abri en toile tendu sur des arceaux. Avec ces embarcations, elles assuraient le service quotidien de la navigation sur la Saône. Il faut rappeler qu'en l'absence de pont, il s'agissait du seul moyen d'aborder l'île. On en trouve mention dès le XVIe siècle. Ces femmes au caractère bien trempé, à la voix forte pour racoler la clientèle, faisait partie du folklore lyonnais et ne détonnaient pas dans un monde masculin de rudes mariniers, pêcheurs et sauveteurs. La Saône n'avait pas toujours l'allure tranquille dont on lui faisait réputation. En fortes eaux, il fallait fortement appuyer sur les rames pour vaincre le courant tandis qu'à la descente, il fallait faire preuve d'une grande maîtrise pour ne pas être emporté contre un obstacle et résister aux remous au risque de chavirer.

Cette forme de service public encore codifié par les autorités au début du XIXe siècle devait peu à peu disparaître après création du pont puis, à partir des années 1850, devant la concurrence des bateaux-mouches à vapeur : leur nombre s'en est multiplié depuis leur construction en série dans le quartier de Gerland par le célèbre ingénieur Félizat. Dans le même temps, les rives avaient été équipées de voies ferrées, celle du PLM en rive droite depuis 1856, celle d'intérêt local qui longeait la rive gauche, d'abord hippomobile puis sans cesse perfectionnée et connue sous le nom de train bleu à partir de 1932[1].

Lorsque la mode du canotage venue d'Angleterre s'est développée, son aspect sportif a tendu à se généraliser et à prendre le pas sur l'aspect ludique. Il garde dans les premiers temps un aspect individualiste et aristocratique et ce n'est que sous le Second Empire que sont organisées des compétitions. En 1854 est fondée la Société des Régates Lyonnaises tandis que se multiplient sur les bords de Saône les chantiers de construction. La pratique devient aussi de plus en plus démocratique et sportive avec des canots de plus en plus légers, stables et manœuvrables : l'ajout d'outriggers, ces portants qui permettent dès les années 1860 de déporter à l'extérieur le point d'application des forces de l'aviron est, de ce point de vue, décisif.

Il faut attendre cependant la fin du XIXe siècle pour voir se structurer les équipes d'aviron dont hérite encore notre siècle. Leur histoire est tout à fait démonstratrice du tropisme exercé par l'île Barbe. Quand l'Union Nautique Lyonnaise (l'Union, pour faire simple dans le langage courant) dépose ses statuts en 1880, son siège est alors dans le défilé de Pierre-Scize. Lorsque la nécessité lui impose un déménagement, l'idée est d'abord de s'installer sur l'île elle-même au prieuré Sainte-Anne. Ce choix s'avérant irréalisable, elle optera pour le quai en rive droite, sur le grand bras de la Saône, exactement en face. Il en va de même pour le Club nautique de Lyon Caluire devenu l'ACLC (Aviron Club Lyon Caluire : le Club) de fondation contemporaine et dont le vrai démarrage se situe en 1890. Au terme d'une longue errance, chassé de Collonges, deux kilomètres en amont de l'île, il est depuis 1972 installé à son contact immédiat, sur cette même rive gauche, comme accolé à l'ancienne écluse de Cuire. Il y a pris ses aises et s'impose aux regards par les dimensions de son garage et de sa terrasse. Le dernier venu est le Cercle de l'Aviron (CAL, le Cercle pour faire court). Il a su saisir immédiatement sa chance en achetant la maison d'un ancien marinier. Les trois clubs s'échelonnent ainsi en rive gauche sur moins de deux kilomètres. Leur réputation n'est plus à faire puisqu'ils ont su s'illustrer dans d'innombrables compétitions dans le cadre national mais aussi aux championnats du monde et aux Jeux olympiques d'été à Rio de Janeiro de 2016 avec Franck Solforosi[1].

-

Siège de l'Aviron Union Nautique de Lyon.

-

Siège du Club Nautique de Lyon Caluire.

-

Club Nautique de Lyon Caluire côté Saône.

-

Siège du Cercle de l'Aviron en bord de Saône.

Accessibilité

[modifier | modifier le code]Références

[modifier | modifier le code]- Voisin Bruno, L'île Barbe aux portes de Lyon : Histoire d'une abbaye et d'une île, Gleizé, Editions du Poutan, , 224 p. (ISBN 978-2-37553-011-5), p. 13-16.

- Astrade Laurent, La Saône, axe de civilisation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, , 552 p., p. 157-171.

- Pelletier Jean, Les ponts de Lyon, l'eau et les hommes, Horvath, , 207 p. (ISBN 2-7171-0695-2), p. 127-129.

- Gaillard Charlotte, L'abbaye de l'île Barbe à Lyon, Ve – XIIIe siècle, thèse soutenue à Lyon II non encore publiée, .

- Rubellin Michel, Eglise et société chrétienne d'Agobard à Valdès, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, , 550 p., p. 265-275.

- Rossiaud Jacques, Dans "Histoire de Lyon", Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, , 955 p., p. 313-315

- Rossiaud Jacques, Réalités et imaginaire d'une métropole, Seyssel, Champ Vallon, , 547 p., p. 426-429.

- Rossiaud Jacques, La Saône, axe de civilisation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, , 552 p., p. 395-406.

- de Valous Vital, L'entrée de Charles IX à Lyon en 1564, Lyon, Librairie ancienne d'Auguste Brun, .

- Gouttenoire Bernard, Lyon. le paysage des peintres, La Taillanderie, , 120 p., p. 92-95.

- Vollerin Alain, Jean Couty, un peintre témoin de son temps, Mémoire de arts, , 91 p.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Claude Le Laboureur, Les masures de l'abbaye royale de l'isle Barbe lez Lyon, Lyon, 1665 disponible sur Google Livres, rééd.par M.-C. et G. Guigue, Lyon, 1887-1895.

- Bésian Arroy, Brève et dévote histoire de l'abbaye de l'Isle Barbe, Lyon, 1668.

- L. Niepce, L'île-Barbe. son ancienne abbaye et le bourg de Saint-Rambert, Lyon, 1890

- M.M. Bouquet, L'abbaye de l'Ile-Barbe, des origines à la sécularisation, dans Positions de thèses de l'École des Chartes, Paris, 1938, p. 13-21

- J. Picot, La seigneurie de l'abbaye de l'Ile-Barbe, Lyon, 1953

- J. Picot, Ile-Barbe, DHGE, XXV, 1995, c. 811-817

- J.-F. Reynaud, Le monastère de l'Ile-Barbe et le bourd de Saint-Rambert dans Saint-Rambert, un culte régional depuis l'époque mérovingienne. Histoire et archéologie., Paris, 1995, p. 49-60

- Michel Rubellin, Église et société chrétienne d'Agobard à Valdès, PUL, 2003, Lyon, p. 265-275.

- Robert Favreau, Un tympan roman à l'Île-Barbe près de Lyon, dans le Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2005, Vol. 149, no 3, p. 1007-1025

- Mémoire de pierres : Abbaye de l'Ile-Barbe, Lyon, 1995, Musée historique de Lyon, catalogue d'exposition - , (ISBN 2-901307-07-8).

- Martin Basse et Jo Basse (préf. Frédéric Dugoujon), Histoire de Caluire et Cuire : Commune du Lyonnais, Lyon, Éditions FOT, , 281 p., p. 4-.