« Zizim » : différence entre les versions

compléments + ref, (à poursuivre : historiographie, postérité culture ...) |

→Bibliographie : compléments |

||

| Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||

== Bibliographie == |

== Bibliographie == |

||

===Ouvrages=== |

===Ouvrages=== |

||

* {{Ouvrage|prénom1=Christine|nom1=Isom-Verhaaren|titre=Allies with the infidel|sous-titre=The Ottoman and French alliance in the sixteenth century|lieu=Londres/New York|éditeur=I.B. Tauris|collection=Library of Ottoman Studies|numéro dans collection=30|date=2011|isbn=978-1-78076-497-9|consulté le=2023-08-21}}. |

|||

* {{Ouvrage|prénom1=Didier|nom1=Delhoume|titre=Le Turc et le Chevalier|sous-titre=Djem Sultan, un prince ottoman entre Rhodes et Bourganeuf au {{s-|XV}}|éditeur=Culture & Patrimoine en Limousin|collection=Patrimoine en poche|date=2004|isbn=978-2-911167-36-2}}. |

* {{Ouvrage|prénom1=Didier|nom1=Delhoume|titre=Le Turc et le Chevalier|sous-titre=Djem Sultan, un prince ottoman entre Rhodes et Bourganeuf au {{s-|XV}}|éditeur=Culture & Patrimoine en Limousin|collection=Patrimoine en poche|date=2004|isbn=978-2-911167-36-2}}. |

||

* {{Ouvrage|titre=Les Ottomans et l'Occident ({{sp-|XV|-|XVI|s}}).|lieu=Isatambul|éditeur=Isis Press|collection=Analecta Isisiana|numéro dans collection=XL|date=2001}} |

* {{Ouvrage|titre=Les Ottomans et l'Occident ({{sp-|XV|-|XVI|s}}).|lieu=Isatambul|éditeur=Isis Press|collection=Analecta Isisiana|numéro dans collection=XL|date=2001}}. |

||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Édouard|nom1=Sablier|lien auteur1=Édouard Salier|titre=Le prisonnier de Bourganeuf|sous-titre=Djem Sultan, 1459-1495|éditeur=Perrin|date=2000|isbn=978-2-262-09116-3}}. |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Édouard|nom1=Sablier|lien auteur1=Édouard Salier|titre=Le prisonnier de Bourganeuf|sous-titre=Djem Sultan, 1459-1495|éditeur=Perrin|date=2000|isbn=978-2-262-09116-3}}. |

||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Nicolas|nom1=Vatin|lien auteur1=Nicolas Vatin|titre=Sultan Djem|sous-titre=Un prince ottoman dans l'Europe du XVe siècle d'après deux sources contemporaines: Vâḳiʻât-ı Sulṭân Cem, Œuvres de Guillaume Caoursin|éditeur=Imprimerie de la Société turque d'historire|date=1997|isbn=978-975-16-0832-1}}. |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Nicolas|nom1=Vatin|lien auteur1=Nicolas Vatin|titre=Sultan Djem|sous-titre=Un prince ottoman dans l'Europe du XVe siècle d'après deux sources contemporaines: Vâḳiʻât-ı Sulṭân Cem, Œuvres de Guillaume Caoursin|éditeur=Imprimerie de la Société turque d'historire|date=1997|isbn=978-975-16-0832-1}}. |

||

* {{Ouvrage|prénom1=André|nom1=Clot|lien auteur1=André Clot|titre=Mehmed II, le conquérant de Byzance|lieu=Paris|éditeur=Perrin|date=1998|isbn=978-2-262-00719-5}}. |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Louis|nom1=Thuasne|lien auteur1=Louis Thuasne|titre=Djem-sultan, fils de Mohammed II, frère de Bayezid II, (1459-1495) d'après les documents originaux en grande partie inédits|sous-titre=Étude sur la question d'orient à la fin du {{s-|XV}}|éditeur=Ernest Leroux|date=1892|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=ShspAAAAYAAJ|consulté le=2023-08-20}}. |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Louis|nom1=Thuasne|lien auteur1=Louis Thuasne|titre=Djem-sultan, fils de Mohammed II, frère de Bayezid II, (1459-1495) d'après les documents originaux en grande partie inédits|sous-titre=Étude sur la question d'orient à la fin du {{s-|XV}}|éditeur=Ernest Leroux|date=1892|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=ShspAAAAYAAJ|consulté le=2023-08-20}}. |

||

===Articles=== |

|||

===Articles et chapitres d'ouvrages=== |

|||

* {{Chapitre|prénom1=Nicolas|nom1=Vatin|titre chapitre=1484|sous-titre chapitre=Un prince turc en Auvergne|numéro chapitre=50|auteurs ouvrage=Patrick Boucheron (dir.)|titre ouvrage=Histoire mondiale de la France|lieu=Paris|éditeur=Seuil|année=2017|isbn=9782021336306|passage=242-246}} |

|||

* {{Chapitre|prénom1=Nicolas|nom1=Vatin|titre chapitre= |

* {{Chapitre|prénom1=Nicolas|nom1=Vatin|titre chapitre=1484|sous-titre chapitre=Un prince turc en Auvergne|numéro chapitre=50|auteurs ouvrage=Patrick Boucheron (dir.)|titre ouvrage=Histoire mondiale de la France|lieu=Paris|éditeur=Seuil|année=2017|isbn=9782021336306|passage=242-246}}. |

||

* {{Chapitre|prénom1=Attila|nom1=Györkös|titre chapitre=Prince Djem et les relations franco-hongroises 1486-1490|auteurs ouvrage=Draskóczy István et Horváth Iván (eds.)|titre ouvrage=Matthias Rex 1458-1490|sous-titre ouvrage=Hungary at the Dawn of the Renaissance|lieu=Budapest|éditeur=Eötvös Loránd University|année=2013|passage=1-15}}. |

|||

* {{Chapitre|langue=en|prénom1=Halil|nom1=İnalcık|titre chapitre=A Case Study in Renaissance Diplomacy|sous-titre chapitre=The Agreement between Innocent VIII and Bayezid II on Djem Sultan|numéro chapitre=3|auteurs ouvrage=A. Nuri Yurdusev (éd.)|titre ouvrage=Ottoman Diplomacy|sous-titre ouvrage=Conventional or Unconventional ?|éditeur=Palgrave Macmillan UK|collection=Studies in Diplomacy|date=2004|isbn=978-0-230-55443-6|passage=66–88}}. |

|||

* {{Chapitre|prénom1=Nicolas|nom1=Vatin|titre chapitre=L'affaire Djem (1481–1495)|auteurs ouvrage=Marie-Thérèse Caron and Denis Clauzel (éds.)|titre ouvrage=Le banquet du faisan|sous-titre ouvrage=1454 : l'Occident face au défi de l'Empire ottoman|lieu=Arras|éditeur=Artois Presses Université|année=1997|isbn=978-2-910663-12-4|passage=85–96}}. |

|||

=== Ouvrages anciens === |

=== Ouvrages anciens === |

||

Version du 21 août 2023 à 11:25

| Djem | |

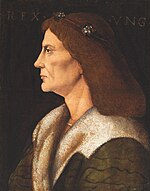

Portrait de Djem à cheval peint par Pinturicchio. | |

| Titre | |

|---|---|

| Sultan d'Anatolie | |

| – 23 jours |

|

| Second prince héritier | |

| – (7 ans) |

|

| Gouverneur de Karaman | |

| – (12 ans) |

|

| Gouverneur de Kastamonu | |

| – (5 ans) |

|

| Biographie | |

| Nom de naissance | Cem Osman |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Edirne, Turquie |

| Date de décès | (à 35 ans) |

| Lieu de décès | Naples, Italie |

| Sépulture | Tombeau de Moustafa, Mosquée du Sultan Murad II, Bursa, Turquie |

| Nationalité | ottomane |

| Père | Mehmed II |

| Mère | Çiçek Hatun |

| Fratrie | Bayézid II |

| Religion | Islam |

|

|

|

|

|

| Dynastie ottomane | |

| modifier |

|

Djem (en turc : Cem) ou Djem sultan, parfois francisé en Zizim, né le à Edirne et mort le à Naples, est le fils du sultan ottoman Mehmed II et un prétendant au trône de l'Empire ottoman contre son frère Bayézid II.

Après une courte guerre de succession qui tourne en son désavantage, il est forcé à l'exil en 1483 et, confié à la garde des Hospitaliers, passe les dernières années de sa vie en Europe, devenu aux mains de différentes autorités politiques un instrument pour la diplomatie vis-à-vis de l'Empire ottoman.

Biographie

Guerre de succession

Né le 22 décembre 1459 à Edirne, troisième fils de Mehmed II[1], Djem est le plus jeune frère du sultan Bayézid II (Bajazet). Suivant la coutume ottomane, Djem est nommé gouverneur de la province de Kastamonu en 1469 et est circoncis à Istambul en juillet 1472. Suite au décès de son frère le Şehzade Muṣṭafā en décembre 1474, Djem nommé gouverneur de Karaman à Konya[1].

À la mort de Mehmed II le 3 mai 1481 le grand vizir Karamani Mehmed Pacha, qui semble avoir favorisé les prétentions de Djem à la succession[2], envoie des émissaires prévenir secrètement ce dernier ainsi que son frère Bayezid, alors gouverneur des provinces d'Amasya[3]. Mais dès le lendemain, les janissaires ayant appris la nouvelle et probablement plus favorables à Bayezid[4], assassinent le grand vizir tandis que les hommes de Sinan, beylerbey d’Anatolie et proche parent de Bayézid[5], interceptent à Kütahya le courrier destiné à Djem qui n'est averti de la mort de son père que quatre jours après son frère aîné[3]. Un fils de Bayezid, Korkud, alors âgé de onze ans, est nommé régent par le vizir Ishak Pacha, dans l'attente de l'arrivée de son père à Istanbul[3]. ce dernier y parvient à le et y est proclamé sultan deux jours plus tard[6], recevant l'approbation de la plupart des hauts dignitaires[7].

Djem prend alors le contrôle de la ville d'İnegöl avec une armée de 4 000 hommes et défait le 28 mai les troupes envoyées contre lui par son frère.[réf. nécessaire]Il se déclara alors sultan d'Anatolie, fait de Bursa sa capitale et propose à son frère de se partager l'empire, qui refuse. Dans la guerre de succession qui s'ensuit, une bataille décisive entre les deux frères se déroule près de la ville de Yenişehir le 20 juin et les troupes de Djem sont taillées en pièces[5]. Ce dernier s'enfuit alors vers Le Caire[8] pour tenter d'obtenir le soutien du Sultanat mamelouk d'Égypte[3].

Au Caire, bien accueilli le sultan Qait Bay, Djem saisit l'oportunité pour faire le pèlerinage de la Mecque ; il est en cela le seul prince ottoman à l'avoir effectué[1]. Son frère lui propose alors 1 million d'akçe (la monnaie ottomane) pour sa renonciation au trône[9] mais le prince refuse l'offre et, avec le soutien du Bey karamanide, Kasim et du gouverneur d'Ankara, Trabzonlu Mehmed Bey, s'engage en 1482 dans une nouvelle campagne en Anatolie, qui se solde par une nouvelle série de revers[1].

Exil européen

La situation militaire des forces de Djem devient précaire et les négociations avec Bayézid n'aboutissent pas, bien que ce dernier, tout en refusant tout partage de l'Empire, renouvelle à son frère la proposition d'une confortable rente à condition qu’il se retire et demeure à Jérusalem[10]. C'est alors que le Bey Kasim évoque, plutôt qu'un retrait du jeune prince vers la Kamamanide ou la Perse, un départ vers l'Europe, à l'instar de ce qu'avait fait précédemment Musa Çelebi, fils Bayezid Ier[10] : l'idée est de rejoindre le Royaume de Hongrie, afin de rallier son souverain Matthias Corvin à sa cause et obtenir des appuis pour reprendre la lutte contre son frère à partir de la frontière nord du territoire ottoman[1].

C'est dans cette idée que, le 29 juillet 1482, Djem se réfugie à Rhodes, alors détenue par l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, sous la direction du grand maître Pierre d'Aubusson[3] qui le reçoit en grande pompe et le convainc que le plus sûr chemin pour rallier la Hongrie est de passer par l'ouest de l'Europe[5] via les possessions françaises et germaniques de l'Ordre, évitant l'Adriatique contrôlé étroitement par les Vénitiens alors alliés du Sultan[11].

Le prince ottoman, après avoir autorisé d’Aubusson à négocier avec son frère, quitte Rhodes le [1], accompagné de trois Chevaliers de l’Ordre chargés le surveiller — Guy de Blanchefort, neveu du grand maître, Merle Piozasco, prieur de Lombardie et Charles Alleman — et d'une troupe de trois cent hommes[11], chargés le maintenir dans l’état de semi-claustration convenu avec Bayezid [5]: en effet, d’Aubusson, voyant en Djem une précieuse monnaie d'échange, a entretemps établi avec le sultan un traité de non agression de Rhodes à condition que le prince « [soit] détenu de manière à ne causer aucun ennui au sultan », ce dernier s’engageant en outre à verser annuellement à l’Ordre quarante mille ducats pour l’entretien du prince défait et de sa suite[5]. Par ailleurs et ainsi qu'il l'écrit au pape Sixte IV, le grand maître voit dans celui dont le sort s'apparente de plus en plus à celui d'un otage, une pièce « qui pourrait servir à la destruction de l’empire ottoman »[5].

Otage en Auvergne

Empêchés de débarquer à Marseille où sévit la peste, la nef sur laquelle le prince ottoman est accompagné d'une suite composée de trente compagnons et d'une vingtaine d'esclaves turcs accoste le 16 octobre 1482 à Villefranche, alors dans le duché de Savoie[12]. La troupe passe une partie de l’hiver à Nice qui est bientôt atteinte par la peste, l'obligeant en février 1483 à se replier vers la commanderie savoyarde des Échelles[13]. C'est durant ces semaines que le prince déchu apprend vraisemblablement l'exécution à Istambul de son fils à peine âgé de trois ans, ainsi que de plusieurs hauts fonctionnaires soupçonnés de lui être favorables[5] tandis que de multiples espions sont envoyés par son frère en Italie et en Savoie[12]. Djem se voit dès lors déplacé de forteresse en forteresse, pour à la fois prévenir toute évasion et le protéger des tentatives d'enlèvement ou d'assassinat par les hommes de Bayezid, dont l'un est d'ailleurs arrêté à Chambéry et exécuté[5].

En juin 1483, les gardiens de Djem doivent précipitamment quitter Les Échelles suite à une tentative d'évasion fomentée par le jeune Charles de Savoie et René de Lorraine'"`UNIQ--nowiki-00000064-QINU`"'12'"`UNIQ--nowiki-00000065-QINU`"', dont la troupe est arrêtées par les soldats du roi[5] : le prince ottoman est alors déplacé vers la commanderie que les Hospitaliers possèdent à le Poët-Laval, près de Montélimar où la garde est renforcée et d'où vingt-neuf membres de la suite princière sont renvoyés à Rhodes[12]. Quand, le 30 août 1483, survient la mort de Louis XI avec lequel les Hospitaliers faisaient miroiter à Djem une rencontre[11] — bien que le souverain se soit toujours refusé à voir un musulman « souiller » ses terres[12]— et l'arrivée du tout jeune Charles VIII sur le trône de France, la position de ces derniers s'infléchit : de prince à étroitement surveiller, Djem devient une prestigieuse monnaie d'échange[5].

Il est accompagné par l'Ordre avec une vingtaine de Turcs vers le prieuré hospitalier de Bourganeuf, au cœur du Massif central, où il réside deux mois mais dont la sécurité ne semble pas assez assurée[12] : décision est prise par l'Ordre de construire sur place un bâtiment suffisamment sécurisé et confortable pour accueillir le prince en résidence forcée, une grosse tour que la postérité connait sous le nom de Tour Zizim[12].

Pendant l'édification du bâtiment, Djem et sa suite sont déplacés dans différentes places fortes de l'Ordre : deux mois au Monteil-au-Vicomte, patrie de Pierre d'Aubusson, deux autres à la commanderie de Morterolles, possiblement quelques semaines aussi au château de Rochechinard, appartenant à Charles Alleman[11] et enfin deux années, jusqu'en 1486, au château de Bois-Lamy, propriété d'Antoine Blanchefort, frère de Guy et neveu de d'Aubusson[12]. De retour à Bourganeuf, il réside dans la grosse tour de six étages bâtie à son intention et de ce qu'il reste de sa suite, tour dont la conception, pour confortable qu'elle puisse être, le maintient à l'écart du monde : on y accède en effet par une galerie située à 10 mètres de haut au départ d'une tour voisine située dans l'enceinte de la commanderie[14].

Il bénéficie néanmoins de l'ensemble du quatrième étage et sa suite de l'étage inférieur. Il tente alors, vainement d'entrer en contact avec le roi de Hongrie tandis qu'un nouveau projet d'évasion, préparé cette fois avec le duc Jean II de Bourbon, échoue, occasionnant un durcissement des conditions de détention, qui s'apparentent cette fois à une incarcération pure et simple[14]. C'est probablement à cette époque qu'il apprend avec ses gardiens la « langue franque », peut-être le français mais plus vraisemblablement une forme d'italien[14].

Otage disputé

Même isolé et détenu au centre de la France, le frère du Grand Turc en place conserve une valeur stratégique et diplomatique d'importance. C’est désormais un prisonnier qu’on se dispute, une « proie lucrative », monnaie d’échange voire possible source de profits[5] : Mathias Corvin souhaite par exemple la présence du prétendant ottoman à ses côtés pour appuyer son projet d'invasion la Roumélie et ainsi troubler le camp du Sultan, un possible avantage contre Bayézid que le soldan mamelouk Qait Bay convoite également[14]; d'autre part, les Hospitaliers comme la République de Venise y voient un moyen de prévenir les attaques contre leurs intérêts respectifs[14] ; par ailleurs, on trouve le roi Ferdinand Ier de Naples ou encore que le successeur de Sixte IV, Innocent VIII[5], pape qui ambitionne une nouvelle croisade pour la propagande de laquelle Djem pourrait servir grandement. De son côté, Bayézid négocie à la fois avec d'Aubusson, pour faire revenir Djem à Rhodes, et avec des représentants de Charles VIII, pour le faire garder en France[1].

Au terme de ces tractations tous azimuts, ce sont les nonces du pape qui emportent la mise, avec l'accord des Hospitaliers et de Charles VIII : les premiers obtiennent conservent un droit de regard et la garde du prince, ainsi qu'un quart de la pension[14], le second, la garantie qu’au cas où le pape le livrerait à une tierce puissance, le souverain recevrait un dédommagement de mille livres d’or[5]. Djem quitte Bourganeuf le 10 novembre 1488 et fait son entrée à Rome le 13 mars 1489[14], reçu dès le lendemain par le souverain pontife qu'il salue d'une simple inclinaison de la tête, refusant de lui baiser la main[5].

Les projets de croisades du pape s'évanouissent avec la mort inopinée de Mathias Corvin, pressenti pour en prendre la tête, en 1490 et les intrigues et marchandages dont Djem est l'objet reprennent : Innocent VIII puis son successeur Alexandre VI Borgia négocient avec les uns et les autres, multipliant également les échanges diplomatiques avec Istanbul qui envoie notamment au Vatican un dignitaire, porteur d'un grosse somme d’argent, pour vérifier que la garde de Djem est bien assurée[5]. Trois ans plus tard, un émissaire de Bayézid est intercepté par Jean della Rovere porteur d'une missive demandant au pape de faire assassiner Djem en échange de trois cent mille ducats…[5] Au milieu de ces vicissitudes, il semble cependant que ce dernier ait trouvé la vie à Rome plus agréable qu'en France mais aussi qu'il ait abandonné toute velléité de s'emparer du trône ottoman[1].

Dépouille disputée

En 1494, Charles VIII envahit l'Italie, pour prendre possession du royaume de Naples, dont il revendique la couronne, et annonce une croisade contre les Turcs. Sur son chemin, il entre à Rome avec ses troupes le 31 décembre 1494 et force Alexandre VI à lui livrer Djem[5]. Ce dernier quitte Rome dans la suite du souverain français le 28 janvier 1495 en direction de Naples[1] mais tombe malade le 16 février sur le chemin et meurt à Naples, tout juste conquise, le au Castel Capuano[15] des suites d'une pneumonie[1] ou de dysenterie, à moins que ce ne soit, comme c'est parfois évoqué[1], d'un empoisonnement perpétré sur ordre d'Alexandre VI[5].

Non seulement Djem n'a pu exaucer son souhait de mourir sur une terre musulmane mais encore sa dépouille devient elle-même l'objet de tractations. D'abord transportée à Gaète, elle est ramenée à Naples peu après le départ des français en mai 1495[5]. Des négociations s'ouvrent, qui vont durer près de quatre années : en effet si Bayezid peut être soulagé de la disparition de la principale menace à son règne, il lui faut néanmoins obtenir le cadavre de son rival et l'enterrer en terre ottomane afin de s'assurer qu'aucun faux prétendant ne puisse revendiquer son trône[1]. Les tractations impliquent le pape, Ferdinand II d’Aragon, le roi de France, différents chefs de guerre ou potentats qui escomptent tous en tirer de l’argent[5]. Bayezid finit obtenir gain de cause en 1499[1] et fait inhumer son frère à Bursa, dans la nécropole des premiers sultans ottomans, où Djem repose toujours[16].

Postérité

Présence littéraire

- Mireille Calmel, Le Chant des Sorcières : Djem est au cœur d'une histoire racontant la conspiration de la fée Mélusine et de ses sœurs pour conquérir le royaume des Hautes Terres.

- De Hammer, Sur le séjour de Bayazid II en Provence, Journal asiatique, mars 1825, en ligne sur Gallica.

- Le récit de la captivité de Djem — ainsi que des intrigues politiques qui contribuèrent à le garder en captivité — est à la base du roman historique Francesca: Les Jeux du Sort (1872), écrit par le penseur et exilé haïtien, Jean Demesvar Delorme[17].

- La vie du prince Djem est racontée par l'écrivain yougoslave Ivo Andrić dans son récit Prokleta avlija (1954), publié en français sous le titre La Cour maudite (traduit par Georges Luciani, Paris, Stock, 1962 ; réédition, Paris, Presses du Compagnonnage, « Collection des prix Nobel de littérature », 1965 ; nouvelle traduction de Yasna Šamić et Bochko Givadinovitch, Lausanne, L'Âge d'Homme, collection « Classiques slaves », 1990).

- Dans le roman historique Le Prince errant [18] Vera Moutaftchieva raconte le jeu subtil des Hospitaliers faisant payer le sultan pour garder Djem prisonnier et probablement empoisonnant ce dernier quand il ne leur fut plus utile.

- Dans son roman historique Chevaliers de Malte, Roger Peyrefitte consacre un chapitre aux tractations financières entre l'Ordre des hospitaliers, le roi de Hongrie, le pape et Louis XI à propos de la mainmise sur Djem comme otage et comme moyen de pression sur les Turcs. En définitive, le roi de France parvient à duper tous les autres en leur soutirant des sommes considérables.

- Le roman historique Djem, un prince dans la tourmente, de Maurice Caron relate l'histoire de la vie du prince[19].

- L'appelant Zim-Zizimi, Victor Hugo, dans un célèbre poème de La Légende des siècles, le met en scène dans sa solitude.

Présence cinématographique et séries

- Dans la série Borgia de Canal+, le personnage du prince Djem, interprété par Nicolás Belmonte, est accueilli par le pape Innocent VIII et soutenu par le cardinal, qui deviendra le pape Alexandre (Borgia). Il meurt de la fièvre alors qu'il voyage avec César Borgia pendant la campagne de Charles contre Naples.

- Dans la série The Borgias de Showtime, Djem, interprété par l'acteur britannique Elyes Gabel, et est dépeint à Rome sous la papauté du successeur d'Innocent VIII, le pape Alexandre VI. Il est aussi décrit comme ayant cherché à se convertir au christianisme et comme ayant été assassiné par le fils d'Alexandre VI, Juan Borgia.

Notes et références

- (en) Nicolas Vatin, « Cem », dans Encyclopaedia of Islam, vol. III, Brill, (lire en ligne)

- Alexander H. de Groot, « Mehmed Pasha, Karamani », dans Encyclopédie de l'Islam, vol. VI, Brill/Maisonneuve & Larose, (ISBN 9789004088498), p. 988

- (en) Gábor Ágoston et Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, New York, Facts On File, (ISBN 978-1-4381-1025-7), p. 82-84

- (en) Theoharis Stavrides, « Karamani Mehmed Paşa », dans Encyclopaedia of Islam, vol. III, Brill, (lire en ligne)

- André Clot, « Le martyre d’un prince », dans André Clot (dir.), Mehmed II : Le conquérant de Byzance, Perrin, (ISBN 9782262007195), p. 289-294

- (en) « The Cambridge History of Islam », sur Google Books (consulté le ).

- Vatin 1997, p. 120.

- Jean-Michel Sallmann, Géopolitique du XVIe siècle (1490-1618), (Nouvelle histoire des relations internationales, tome 1), Paris, Le Seuil, "Points histoire", 2003, p.70

- Thuas2e 1892, p. 51.

- Thuasne 1892, p. 55.

- Josselin Derbier, « Un destin méconnu : Charles Allemand de Rochechinard, chevalier de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem (vers 1435-1512) », Revue Drômoise, archéologie, histoire, géographie, vol. XCII, no 496, , p. 205-207 (lire en ligne)

- Vatin 2017, p. 243.

- [vidéo] iReMMO, Une vision ottomane de la France : l’affaire du prince Djem et ses suites (Rencontre avec Nicolas Vatin, historien spécialiste de l’Empire ottoman) (à 7 min 38 s) sur YouTube, (consulté le )

- Vatin 2017, p. 244.

- (en) Theodōros Spandouginos, Theodore Spandounes : On the Origins of the Ottoman Emperors, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-58510-1), p. 99

- (en) John Freely, Jem Sultan, The adventures of a Captive Turkish Prince in Renaissance Europe, Hammersmith, London, Harper Collins Publishers, , 342 p. (ISBN 0-00-715066-0), p. 145

- Delorme, Demesvar. Francesca: Les Jeux du Sort. Paris : E. Dentu, Libraire-Editeur, 1872.

- Le Prince errant, Véra Moutaftchiéva, 1966, traduction Claude Guilhot, Paris : Stock, 1988.

- Djem, un prince dans la tourmente, Maurice Caron, éditions du Zeugma, 2010.

Bibliographie

Ouvrages

- Christine Isom-Verhaaren, Allies with the infidel : The Ottoman and French alliance in the sixteenth century, Londres/New York, I.B. Tauris, coll. « Library of Ottoman Studies » (no 30), (ISBN 978-1-78076-497-9).

- Didier Delhoume, Le Turc et le Chevalier : Djem Sultan, un prince ottoman entre Rhodes et Bourganeuf au XVe siècle, Culture & Patrimoine en Limousin, coll. « Patrimoine en poche », (ISBN 978-2-911167-36-2).

- Les Ottomans et l'Occident (XVe – XVIe siècles)., Isatambul, Isis Press, coll. « Analecta Isisiana » (no XL), .

- Édouard Sablier, Le prisonnier de Bourganeuf : Djem Sultan, 1459-1495, Perrin, (ISBN 978-2-262-09116-3).

- Nicolas Vatin, Sultan Djem : Un prince ottoman dans l'Europe du XVe siècle d'après deux sources contemporaines: Vâḳiʻât-ı Sulṭân Cem, Œuvres de Guillaume Caoursin, Imprimerie de la Société turque d'historire, (ISBN 978-975-16-0832-1).

- André Clot, Mehmed II, le conquérant de Byzance, Paris, Perrin, (ISBN 978-2-262-00719-5).

- Louis Thuasne, Djem-sultan, fils de Mohammed II, frère de Bayezid II, (1459-1495) d'après les documents originaux en grande partie inédits : Étude sur la question d'orient à la fin du XVe siècle, Ernest Leroux, (lire en ligne).

Articles et chapitres d'ouvrages

- Nicolas Vatin, chap. 50 « 1484 : Un prince turc en Auvergne », dans Patrick Boucheron (dir.), Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, (ISBN 9782021336306), p. 242-246.

- Attila Györkös, « Prince Djem et les relations franco-hongroises 1486-1490 », dans Draskóczy István et Horváth Iván (eds.), Matthias Rex 1458-1490 : Hungary at the Dawn of the Renaissance, Budapest, Eötvös Loránd University, , p. 1-15.

- (en) Halil İnalcık, chap. 3 « A Case Study in Renaissance Diplomacy : The Agreement between Innocent VIII and Bayezid II on Djem Sultan », dans A. Nuri Yurdusev (éd.), Ottoman Diplomacy : Conventional or Unconventional ?, Palgrave Macmillan UK, coll. « Studies in Diplomacy », (ISBN 978-0-230-55443-6), p. 66–88.

- Nicolas Vatin, « L'affaire Djem (1481–1495) », dans Marie-Thérèse Caron and Denis Clauzel (éds.), Le banquet du faisan : 1454 : l'Occident face au défi de l'Empire ottoman, Arras, Artois Presses Université, (ISBN 978-2-910663-12-4), p. 85–96.

Ouvrages anciens

- Guillaume Caoursin (ill. Maître du Cardinal de Bourbon), Gestorum Rhodie obsidionis commentarii, Oratio de morte magni Turci, De casu regis Zizimi, 1475-1500 (lire en ligne).