Rue de Turenne (Paris)

3e, 4e arrts Rue de Turenne

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 3e 4e |

|

| Quartiers | Enfants-Rouges Archives Saint-Gervais Arsenal |

|

| Début | 72, rue Saint-Antoine | |

| Fin | 70, rue Charlot | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 1 130 m | |

| Largeur | 13 à 15 m | |

| Historique | ||

| Création | 1865 | |

| Dénomination | Décret du | |

| Ancien nom | Ruelle des Égouts Rue des Égouts Rue de l'Égout-Couvert Rue de l'Égout-Sainte-Catherine Rue Neuve-Saint-Louis Grande rue Saint-Louis Rue Saint-Louis-au-Marais Rue Boucherat |

|

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 9492 | |

| DGI | 9506 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

| modifier |

||

La rue de Turenne est une voie de Paris située en plein cœur du quartier du Marais dans les 3e et 4e arrondissements.

Situation et accès

Ce site est desservi par les stations de métro Saint-Paul, Chemin Vert, Saint-Sébastien - Froissart, Filles du Calvaire et République.

Origine du nom

Elle a reçu son nom actuel par le décret du en l’honneur Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne (1611-1675), maréchal-général généralement connu sous le nom de « Turenne », qui avait son hôtel dans cette rue.

Historique

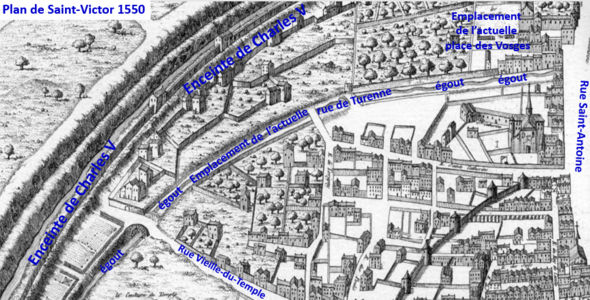

La rue fut aménagée sur la couverture d'un égout qui était situé à l'intérieur du l'enceinte de Charles V. Le tracé de cet égout correspondait, au-delà de la rue de Turenne, à l'actuelle rue Béranger et se prolongeait jusqu'au bord de la rue Montmartre et de la Rue du Faubourg-Montmartre rejoignant à l'emplacement de la rue de Provence le grand égout extérieur au rempart. Le premier tronçon recouvert fut celui entre la rue Saint-Antoine et la rue des Francs-Bourgeois au début du XVIIe siècle suivi par la partie au nord de cette rue au milieu de ce siècle. Elle prit le nom de « rue Saint-Louis-au-Marais » lors de sa reconstruction en 1674, car elle menait à la porte Saint-Louis de l'enceinte de Charles V. Cette porte fut ouverte tardivement dans ce rempart car elle figure sur un plan de Paris levé vers 1640 mais non sur les plans antérieurs à 1600.

La rue Saint-Louis au Marais réunit les anciennes rues du Val-Sainte-Catherine et Saint-Louis, dont les différents tronçons porteront successivement les noms de « ruelle des Égouts » (en 1590), « rue des Égouts » (en 1606), « rue de l'Égout-Couvert », « rue de l'Égout-Sainte-Catherine », « rue Neuve-Saint-Louis », « grande rue Saint-Louis », « rue Saint-Louis-au-Marais » et « rue Boucherat » en référence à Louis Boucherat, chancelier de France. Des arrêts du Conseil du roi des 23 novembre 1694, 22 décembre 1696 et 12 juillet 1698 et du 21 février 1701 ouvriront la voie définitive.

- Site de la rue de Turenne en 1550 et vers 1640

-

.L'égout en 1550 à l’emplacement de l’actuelle rue de Turenne -

.Rue de la Porte Saint-Louis sur plan Janssonius (vers 1640)

Modèle:Message galerie Le 18 février 1851, une décision ministérielle réunit la rue Boucherat à la rue Saint-Louis-au-Marais, qui était alors située entre les rues de l'Écharpe et Neuve-Sainte-Catherine et les rues des Filles-du-Calvaire et Vieille-du-Temple.

Elle prend sa dénomination actuelle par décret en date du 2 octobre 1865.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- No 7 : ici se trouvait l'atelier de messieurs Beauvisage et Carbonelle, les gendres de Pierre-Philippe Thomire qui est au 6, rue Taitbout et qui s'associe avec eux et Duterme, puis achète l'affaire de Lignereux en 1804 et conserve cet atelier. Leur vitrine est au 41, rue Taitbout.

- No 23 : hôtel Colbert de Villacerf. Cet hôtel fut construit en 1650 pour Édouard Colbert de Villacerf, intendant du roi. Dans les années 1860, Élisa Lemonnier, Mme Allard et Mlle Marcheff-Girard ouvrent la première école professionnelle pour les jeunes filles[1].

- No 38 : durant la Commune de Paris, en avril 1871, l'institutrice-directrice Mme Manière ouvre un « atelier école » pour ouvrières[1].

Demeure de l'architecte Libéral Bruand

- No 34 : face à la fontaine de Joyeuse s'élève la demeure de Libéral Bruand, architecte du roi Louis XIV et l'un des membres fondateurs de l'Académie royale d'architecture. Bruand est l'un des principaux représentants de l'architecture française de style classique, à qui l'on doit notamment la construction de l'hôtel des Invalides et de la basilique Notre-Dame-des-Victoires, ainsi que de nombreux bâtiments et hôtels particuliers du quartier du Marais et à Versailles. Libéral Bruand, après avoir acquis le terrain auprès des moines du couvent des Minimes, construira entre mars 1666 et juillet 1667, à l'angle de la rue de Turenne et de la rue des Minimes, avec son beau-père Michel Noblet, leurs deux maisons mitoyennes aujourd'hui réunies.

Ancien hôtel Joyeuse

- Nos 37-39 : situé de nos jours aux nos 37 et 39, ce bâtiment abritait la pension Lepitre où Honoré de Balzac a fait ses études pendant un an en 1814[2].

Fontaine de Joyeuse

- No 41 : cette fontaine date de 1847 et remplace une fontaine dite fontaine Saint-Louis, construite à la suite d'un arrêt de 1671 promulgué par le roi Louis XIV « pour la construction de quinze nouvelles fontaines dans la ville et les faubourgs de Paris ». La fontaine actuelle est l’œuvre du sculpteur Isidore Boitel. En pierre, surmontée des armes de Paris, elle se compose d'une abside en cul-de-four abritant une sculpture en bronze d'un jeune enfant tenant une cruche à la main, et dont l'eau se déverse dans une vasque en forme de coquille. Le plafond voûté de la niche représente en bas-relief des animaux aquatiques, hérons, grenouilles et serpents.

- La fontaine est inscrite au titre des monuments historiques (ISMH).

-

Détail de la fontaine.

Hôtel Gourgues ou de Montrésor

- Situé aux nos 52-54, l'hôtel de Montrésor est un hôtel double construit par Michel Villedo et Claude Dublet pour Claude de Bourdeille, comte de Montrésor[3]. Cet hôtel particulier du XVIIe-XVIIIe possède un double portail orné, dont l'un a été ultérieurement clos. Ce bâtiment est utilisé actuellement comme école élémentaire (n°54)[4] tandis que le n°52 accueille une école maternelle[5].

-

Hôtel Gourgues.

Statue de la Vierge

- Cette statue en pierre, surmontée de la tête d’un ange, est située à l'angle de la rue de Turenne et de la rue Villehardouin. Représentant la Vierge, elle est placée dans une niche au niveau du premier étage de l'immeuble d'angle. Elle tient dans ses bras l'enfant Jésus. La statue est inscrite au titre des monuments historiques. Sa restauration a été mise en œuvre en juillet 2012, elle a été replacée dans sa niche, le 8 septembre 2015[6].

-

Statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus en 2008.

-

Corniche à l'angle avec la rue Villehardouin sans la statue (décembre 2012).

-

Vierge à l'enfant à l'angle de la Rue Villehardouin en 2017, après restauration.

Hôtel d'Ecquevilly, dit du Grand-Veneur

- No 60 : Cet hôtel particulier a été construit en 1637. Il appartenu à Hennequin duc d’Ecquevilly, capitaine général de la vénerie du roi, chargé d’organiser les chasses à courre.

- Jusqu'à la fin 2007, l’hôtel était utilisé comme salles d'exposition des établissements Jacob Delafon, fabricant de salles de bain. Auparavant, l'ensemble des bâtiments était le siège social et dépôt de la société anonyme des Magasins réunis, fondée par Eugène Corbin. À Paris, il y avait trois grands magasins, avenue des Ternes 17e, place de la République et rue de Turenne (devenu Fnac). Dans toutes les grandes villes de province, il y avait un Magasins Réunis, Magmod à Strasbourg, Magasins réunis à Nancy, etc.

-

Entrée de l'Hôtel du Grand Veneur.

-

Mascaron et inscription.

-

Façade, côté rue du Grand-Veneur.

-

Bas-relief inspiré de la chasse.

- No 64 : cet hôtel, construit initialement en 1637 pour le seigneur de Passy, François Petit, devient par alliance la propriété de la famille Méliand et ce jusqu'en 1744, date à laquelle il est acheté par Antoine René Le Voyer de Paulmy d'Argenson. Vendu ensuite à plusieurs reprises, il est acquis en 1789 par le président de Tanlay[7].

-

Porte.

- No 67 : il existait là, avant la Première Guerre mondiale, une boucherie. Les carcasses étaient pendues à des crochets devant la devanture. Les balcons du premier étage étaient maintenus par quatre sculptures de têtes de bœufs. Actuellement, il n'existe plus que trois têtes et une partie des crochets, pour rappeler l'ancienne boucherie. Sur la carte postale ancienne, il est mentionné que Napoléon III a couché dans cet immeuble en 1848.

-

Vue générale du no 67 avec les trois têtes de bœuf au-dessus de la porte.

-

No 67, rue de Turenne, les trois têtes de bœuf et les crochets de boucher.

-

Carte postale des années 1900, montrant la boucherie au 67, rue de Turenne.

Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement

- No 68 : cette église est d'un style néo-classique très sobre. Elle a été construite en 1835 par l'architecte Étienne-Hippolyte Godde. La façade est pourvue en son centre d'un péristyle à quatre colonnes ioniques, surmonté d'un fronton rectangulaire décoré d'un bas-relief représentant la Foi, l'Espérance et la Charité.

- De part et d'autre de l'entrée, deux niches avec les statues de saint Paul et de saint Pierre du sculpteur Jean-François Legendre-Héral, en 1849.

- L'église est surtout visitée pour le tableau de Delacroix représentant une Pietà.

- « Saint Denys » car le maréchal de Turenne avait été enterré à la basilique Saint-Denis avant que sa tombe ne soit profanée pendant la Révolution puis transférée aux Invalides par Napoléon. « Du Saint Sacrement » car c'est le Saint Sacrement qui a justifié sa conversion au catholicisme, lors d'un incendie au Louvre.

-

Statue de saint Pierre.

-

Statue de saint Paul.

-

Le fronton allégorique.

- No 76 : divers éléments architecturaux (escalier, bas-reliefs…) inscrits aux monuments historiques. C'est aussi dans cet immeuble que se trouve la galerie Perrotin.

-

Vue de l'escalier depuis le porche d'entrée.

Couvent des Filles-du-Calvaire

- Nos 88 à 94 : emplacement du couvent de Notre-Dame du Calvaire, également appelé couvent des Filles-du-Calvaire, sur lequel ont été percées les rues Froissart et Commines.

Immeuble du 116, rue de Turenne

- Au no 116, deux bas-reliefs représentant deux femmes de profil encadrent la fenêtre centrale du premier étage.

-

Bas-reliefs au 116, rue de Turenne.

Fontaine Boucherat

- Située à l'angle entre la rue Charlot et la rue de Turenne, cette fontaine est l'œuvre de l'architecte Jean Beausire. Monument quadrangulaire classique avec fronton triangulaire orné, elle comporte une inscription au-dessus du mascaron remerciant le roi Louis XIV pour la paix qu'il vient de signer à Ryswyck aux Pays-Bas, le 20 septembre 1697 :

- FAVSTA PARISIACAM LODOICO REGE PER VRBEM

- PAX VT FVNDET OPES FONS ITA FVNDIT AOVAS

- (De même que l'heureuse paix conclue par le Roi Louis répandra l'abondance

- dans la ville de Paris, cette fontaine lui donnera ses eaux)

Les noms des rues Charlot et de Boucherat (ancienne dénomination de cette partie de la rue de Turenne) sont gravés sur les deux faces de la fontaine. Le nombre 14 gravé en dessous du nom des rues correspondait au quartier tel que défini par l'ordonnance de police du 30 juillet 1729. La rue de Boucherat tirait son nom de Louis Boucherat, chancelier de France, qui mit à exécution l'édit sur la révocation de l'édit de Nantes, signé par son prédécesseur.

La fontaine est inscrite à l'ISMH.

-

Plaque donnant le nom de la fontaine et son architecte.

-

Ancien nom de la rue gravée, et plaque avec le nouveau nom.

Le [8], le carrefour entre les rues de Turenne, Charlot et la de Franche-Comté a été baptisé place Olympe-de-Gouges en l’honneur d’Olympe de Gouges, lors de la Journée internationale des femmes.

Anecdotes

Le no 74 est cité dans la troisième émission La Télé des Inconnus, diffusée le 21 mars 1991 sur Antenne 2. La séquence intitulée Vidéokon. Les Français et la guerre apparaît à trois reprises au cours de cette émission. Elle consiste en de courtes interventions où défilent devant une sorte de photomaton plusieurs personnages interprétés par les trois « compères », Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, le tout constituant une parodie de télé-crochet propice aux brèves de comptoir et autres élucubrations des personnages.

Au cours de cet extrait, on retrouve un personnage interprété par Didier Bourdon campant une caricature de commerçant juif du quartier du Sentier, qui, au lieu de répondre à la question vague de « la guerre », préfère faire de la publicité pour son magasin situé rue de Turenne :

- « Au 74, rue de Turenne on a des blousons super sympas ! Tu viens ! Quand tu veux tu viens ! ».

- La série de courtes séquences se termine par le duo Campan, jouant une écervelée, et Bourdon, dans son rôle du commerçant avec l'échange sans fin entre les deux personnages :

- « Aïe aïe aïe, j'ai pas bien compris, où ça ?, Au 74, rue (de) Turenne. »

-

No 50 : ancien hôtel de Girardin de Vauvray (dessus de porte, vantaux, balcon, mansarde)[9].

Notes et références

- Jacques Rougerie, « 1871 : la Commune de Paris », Christine Fauré (dir.), Encyclopédie politique et historique des femmes, PUF, 1997, p. 405-431.

- André Maurois, Prométhée ou la vie de Balzac, Hachette, 1965, p. 18.

- « L'hôtel de Montrésor », structurae.de.

- « Ecole élémentaire de Turenne - Equipements – Paris.fr », sur www.paris.fr (consulté le )

- « Ecole maternelle Turenne - Equipements – Paris.fr », sur www.paris.fr (consulté le )

- « Paris : réapparition de la Vierge rue de Turenne », www.leparisien.fr, 24 septembre 2015.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, p. 579.

- À la suite d'une « délibération »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) du du conseil du 3e arrondissement de Paris.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, t. 2, p. 578.

Sources

- Napoléon Chaix, Paris guide, 1807, Librairie internationale.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117).

![No 50 : ancien hôtel de Girardin de Vauvray (dessus de porte, vantaux, balcon, mansarde)[9].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/P1150030_Paris_III_rue_de_Turenne_n%C2%B050_rwk.jpg/80px-P1150030_Paris_III_rue_de_Turenne_n%C2%B050_rwk.jpg)