Émission de débat

Une émission de débat est une émission de radio ou de télévision qui rassemble un groupe de personnes, lesquels débattent de différents sujets proposés par un animateur. À la télévision, on parle aussi de débat télévisé.

Parfois, il s'agit d'un groupe d'experts, c'est-à-dire des personnes formées dans une discipline ou ayant une grande expérience en lien avec le sujet à l'ordre du jour. D'autres fois, un seul invité présente son travail.

Il arrive que les débats favorisent les échanges avec les auditeurs, en leur permettant de communiquer directement avec le groupe en plateau pendant l'émission (questions recueillies par téléphone via un standard, envoyées par SMS ou par Internet, et qui sont relayées à l'animateur et aux invités).

En France[modifier | modifier le code]

Débuts à la télévision française[modifier | modifier le code]

En 1971, Marc Gilbert se voit confier par Pierre Sabbagh l'émission Italiques, à l'ORTF, et introduit le « talk-show[1] à l’américaine »[2], « une émission de télévision centrée sur les livres pour les lecteurs et réalisée avec leur aide ».

Bernard Pivot, animateur des émissions culturelles et de débat Ouvrez les guillemets (première chaîne de l'ORTF, 1973-1974) puis Apostrophes (1975-1990), se qualifie de « courriériste littéraire »[3].

Une des premières et plus notables émission de débat proprement dite à la télévision française est sans doute Les Dossiers de l'écran (1967-1991) où, à la suite de la diffusion d'un film, un débat s’engageait sur le sujet abordé dans l'œuvre, cette émission ayant permis de discuter de certains des grands problèmes de société des décennies 1960 à 1980[4]. On peut aussi citer L'Avenir du futur (1975-1987), une émission de vulgarisation scientifique qui suivait le même schéma (film puis débat).

À partir des années 1980[modifier | modifier le code]

De 1981 à 1987, l'émission Droit de réponse animée par Michel Polac sur TF1 est considérée comme « pionnière en matière de polémique-spectacle ou de clash, en langage moderne »[5] plus proche du style hardtalk des émissions britanniques.

Par la suite, d'autres émission de débat généralistes ou sur l'actualité immédiate font florès à la télévision française, telles La Marche du siècle (1987-2000), À la une sur la 3 (1992-1994) / Dimanche soir (1994-1997), C dans l'air (depuis 2001) ou plus tard Ce soir (ou jamais !) (2006-2016).

On peut aussi citer les émissions de débat axées exclusivement sur la politique, comme 7 sur 7 (1981-1997), L'Heure de vérité (1982-1995) et plus tard 100 minutes pour convaincre (2002-2005), Des paroles et des actes (2011-2016) ou L'Émission politique (2016-2019), pour n'en citer que quelques-unes.

À la radio, Le Grand Jury sur RTL est un exemple d'émission de débat politique renommée, parmi beaucoup d'autres.

Dérive vers la « télé poubelle »[modifier | modifier le code]

Durant la fin du XXe siècle sont apparus à la télévision française des débats de plus en plus spectaculaires, certains d'entre eux pouvant être qualifiés d'émissions de type « télé poubelle ».

On peut noter certaines caractéristiques dans ce type d'émissions :

- les invités n'y sont plus des experts, ni des spécialistes de leur domaine (Touche pas à mon poste !) ;

- la violence des propos, par exemple une polémique désordonnée (Ciel, mon mardi !, On n'est pas couché, Touche pas à mon poste !, Salut les Terriens !, L'Heure des Pros) ;

- l'exposition intime et volontaire des participants venus témoigner (Ça se discute, C'est mon choix) ;

- des personnes ordinaires venant raconter des difficultés rencontrées dans leur vie (C'est ma vie, Y'a que la vérité qui compte) ;

- l'émission a pour sujet un tabou ou tout simplement le voyeurisme et le sensationnalisme (Tout est possible, Témoin numéro 1, Scrupules[6],[7], Crimes).

En France, ce type d'émission a peu percé par rapport à certains autres pays, en partie du fait de l'action du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).[réf. souhaitée]

En anglais, voir l'article Tabloid talk show (en), ou en France l’émission Ça va se savoir ! (adapté du programme The Jerry Springer Show).

Dans la même tendance, on peut citer également certains débats des chaînes d'information continue aux alentours des années 2010, qui privilégient parfois le sensationnel ou la polémique artificielle au détriment du débat de fond, à l'image des interventions du journaliste Éric Zemmour sur CNews[8].

À l'étranger[modifier | modifier le code]

- Real Time with Bill Maher sur la chaîne de télévision américaine HBO.

Le débat télévision peut également s'articuler avec des conversations Internet[9].

Rentabilité[modifier | modifier le code]

Citation extraite de Télérama au sujet d'émissions de débats-témoignages produites par l'entreprise Réservoir Prod : « Ce type d'émission ne coûte pas grand-chose, explique un spécialiste de la production audiovisuelle. Peu de reportages, des témoins non rémunérés. Il faut juste payer les décors, l'équipe et l'animateur. D'où des marges très confortables, estimées par plusieurs professionnels autour de 40 % »[10].

Élections[modifier | modifier le code]

Dans les années 1960 à 1970, les débats télévisés présentaient un aspect authentique en France[11].

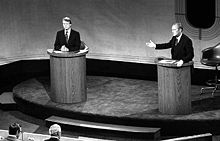

Le débat télévisé peut présenter un enjeux saillant à l'occasion d'une élection politique, notamment aux États-Unis[12]. Cette logique du débat électoral télévisé est reproduite dans différents pays d'Europe occidentale, à la manière d'une tradition. En septembre 2013, 17 millions d'Allemands voient un un débat télévisé opposant Angela Merkel à Peer Steinbrück[13].

La télévision suisse romande a également organisé trois débats politiques[14].

« Il n'y a pas de société, même archaïque, sans un système de communication, c'est-à-dire sans un système de circulation de l'information basé sur un code commun » »

— Muniz Sodré[15]

Ainsi, elle formate le champ électoral[16]. Toutefois, l’argumentation politique est complexe, et la télévision est peu inadaptée à cette complexité[16].

Le débat doit offrir de la transparence dans les idées politiques présentes mais est opaque dans son organisation pour augmenter l'audimat[17].

Le débat est rythmé par un décompte minutieux des temps de parole, l'autorité d'un ou plusieurs animateur-intervieweur et des choix de réalisation des plans des interviewés[16].

Le débat duel entre Magnette et De Wever sur RTL-TVI et VTM a eu 1 119 000 spectateurs[16].

En France, le débat télévisé politique est organisé par un journaliste ou son employeur, qui se préoccupent surtout de l’éloquence des invités, de leur adéquation avec l’actualité et de leur notoriété[18].

L'émission de débat conduit à des comportements spécifique des intervenants, en fonction de leurs intérêts propres[19].

Le débat à trois est plus difficile que le débat à deux[20].

Toutefois, avec l'émergence d'Internet, les grands débats politiques télévisés sont remplacés par des émissions d’info-divertissement[21]. Le débat télévisé est également concurrencé par des "tests électoraux en ligne"[16].

Élections présidentielles françaises[modifier | modifier le code]

En 2017 et 2022, des débats télévisés du premier tour sont organisés pour l'élection présidentielle française, alors que ce type de débat existe antérieurement pour le second toue.

Les deux candidats du second tour des élections présidentielles françaises respectent des règles de mise en scène définies en 1981 et modifiées en 2017[22].

Le premier débat a lieu en 1974 et oppose Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, pendant 45 minutes chacun.

Le 5 mai 1981, le débat oppose François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing.

Le 28 avril 1988, le débat oppose François Mitterrand et Jacques Chirac.

Le 2 mai 1995, le débat oppose Jacques Chirac et Lionel Jospin.

Le 2 mai 2007, le débat oppose Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Le débat de 2007 est vu par 20 millions de téléspectateurs[23].

Le 2 mai 2012, le débat oppose François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le débat de 2012 est vu par 17,8 millions de personnes[23].

Le débat de 2017 oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le débat de 2017 est vu par 16,5 millions de téléspectateurs[23].

Le débat de 2022 oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen[22].

Élections aux États-Unis[modifier | modifier le code]

Alors que le premier débat télévisé présidentiel n'a lieu qu'en 1960, plusieurs autres débats l'ont précédé, sous d'autres formes.

En 1858, la série de sept débats entre Abraham Lincoln et le sénateur sortant Stephen A. Douglas pour le poste de sénateur de l'Illinois, est un vrai débat face-à-face, sans modérateur, les candidats se relayant pour effectuer un discours d'une heure, puis laissant à l'autre candidat une heure et demie pour réfuter, et, enfin, au premier candidat un droit de réponse d'une demi-heure. Douglas a finalement été réélu. Lors de l'élection présidentielle de 1860, Lincoln et Douglas se retrouvent candidats de leur parti (respectivement pour les Républicains et les Démocrates du Nord), même s'ils n'ont pas l'occasion d'à nouveau croiser le fer, sont marqués dans leurs positions et leur façon de mener campagne par l'échange qu'ils avaient eu deux ans auparavant.

En 1940, le candidat républicain Wendell Willkie demande au président Franklin D. Roosevelt de participer à un débat, mais Roosevelt refuse.

En 1948, un débat radiophonique a eu lieu dans l'Oregon entre Thomas E. Dewey et Harold Stassen, candidats à la primaire républicaine pour la présidence (cf. l'article « débat Dewey-Stassen »). Les démocrates font de même en 1956, avec un débat pendant la primaire entre Adlai Stevenson et Estes Kefauver. L'organisation estudiantine de l'université du Maryland invite ensuite les deux principaux candidats à la présidence à un débat organisé au sein de leur établissement. En août 1956, le Baltimore Sun écrit un article sous le titre « Immigrant Urges Presidential Debates » (« Les immigrés demandent des débats présidentiels »). Les deux candidats ont alors été contactés et on examiné cette suggestion. Fred A. Kahn, un étudiant de l'université du Maryland en 1960, a été l'un des premiers promoteurs nationaux des débats présidentiels.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Comment fabrique-t-on un talk-show ?, C8

- « Les années 1970 en France au prisme de la médiation littéraire au petit écran de Frédéric Delarue », sur Enthymema, Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (consulté le )

- « Bernard Pivot, ce courriériste », sur Tele Satellite.net (consulté le ).

- « Les dossiers de l'écran : un film, un débat, et l'envie irrépressible d'en découdre », Jean-Michel Maire, Le Figaro.fr, 21 juillet 2009.

- « Mort de Michel Polac, celui par qui le scandale arrive », sur L'Humanité.com, .

- « "Scrupules", talk-show sans gêne », 20 minutes.fr, 8 septembre 2003.

- « Pourquoi « Scrupules » fait déjà scandale », Stéphane Bouchet, Le Parisien.fr, 8 septembre 2003.

- « Fidèle à lui-même, Éric Zemmour a fait son retour sur CNews malgré la polémique », sur L'Express.fr, .

- Florian Vörös, « L’imbrication des rapports de pouvoir dans les dispositifs de débat télévisé à l’ère numérique. Le cas de la controverse sur le racisme en France », Questions de communication, vol. 33, no 1, , p. 65–87 (ISSN 1633-5961, DOI 10.4000/questionsdecommunication.12123, lire en ligne, consulté le )

- « Jean-Luc Delarue : les affaires, ça ne se discute pas », sur Télérama, (consulté le )

- Sébastien Rouquette, « L'ouverture initiale des débats », dans Vie et mort des débats télévisés, De Boeck Supérieur, coll. « Médias-Recherches », , 21–37 p. (ISBN 978-2-8041-4060-1, lire en ligne)

- https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-1995-2-page-187.htm?ref=doi

- Rodrigue Ngane, « La politique étrangère allemande au coeur du débat entre Merkel et Steinbrück », sur Perspective Monde, (consulté le )

- Patrick Amey, « Mise en scène des débats télévisés : vers une (socio)sémiopolitique des plateaux de télévision », Questions de communication, vol. 11, no 1, , p. 239–255 (ISSN 1633-5961, DOI 10.4000/questionsdecommunication.7357, lire en ligne, consulté le )

- https://theses.hal.science/tel-02989037v1/file/2020LIMO0005.pdf

- « Le débat politique télévisé, une mission impossible - La Revue Nouvelle », (consulté le )

- Gaël Villeneuve, « Le débat télévisé comme performance collective : l'exemple de Mots Croisés », Mouvements, vol. 64, no 4, , p. 165–179 (ISSN 1291-6412, DOI 10.3917/mouv.064.0165, lire en ligne, consulté le )

- Gaël Villeneuve, « Chapitre 2. Le choix des invités », dans Les débats télévisés en 36 questions-réponses, Presses universitaires de Grenoble, coll. « Politique en + », , 45–68 p. (lire en ligne)

- Gaël Villeneuve, « Conclusion », dans Les débats télévisés en 36 questions-réponses, Presses universitaires de Grenoble, coll. « Politique en + », , 125–128 p. (lire en ligne)

- « Débats des Législatives 2024 : "Ce qui se passe dans le duel télévisé symbolise la fin de la campagne", selon le journaliste Alain Duhamel », sur franceinfo, (consulté le )

- Patrice Flichy, « Internet et le débat démocratique », Réseaux, vol. 150, no 4, , p. 159–185 (ISSN 0751-7971, lire en ligne, consulté le )

- « Présidentielles 1974-2022 : les débats télévisés entre les deux tours », sur www.vie-publique.fr, (consulté le )

- Débat télévisé d’entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen - Lumni | Enseignement Consulté le .

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Patrick Amey, La Parole à la télévision. Les dispositifs des talk-shows, L'Harmattan, 2009, 238 p. (ISBN 978-2296102118)