Patronages de l'Algérie française

| Articles | À faire | Notes | Avancement | ||

|---|---|---|---|---|---|

|

□ | Substitution provisoire du logo antérieur par cette image symbolique du moment, accompagnée de son descriptif détaillé. Toute suggestion alternative — logo, emblème, image, ect. — est bienvenue en → PdD de cet article ! |

87 % |

| Patronages de l’Algérie française | |

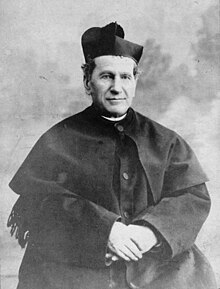

| Image illustrative de l’article Patronages de l'Algérie française Algérie — Timbre poste, affichant les visages triptyques de trois personnalités majeures de l’époque : René Caillé (1799-1839) à gauche et Henri Duveyrier (1840–1892) à droite. Au centre de l’image : la figure emblématique du cardinal Charles Martial Lavigerie (1825–1892), archevêque d’Alger et fondateur de l’Ordre des Pères blancs — nom officiel : Missionnaires d’Afrique — initié en 1868, à Maison-Carrée, actuelle El Harrach, Algérie. Tout renseignement additionnel — qui permettrait de mieux identifier les origines et les circonstances ayant présidé à l’élaboration de ce timbre poste — serait bienvenu, notamment : la date d’émission et d’estampillage. | |

| Sport(s) représenté(s) | Tir et préparation militaire (jusqu’en 1963) ; organisation de séances récréatives, de colonies et de camps de vacances, courses d’ânes, courses de méhara[A 1], chant choral, diffusion et organisation de pratiques sportives, gymnastique, athlétisme, football, basket-ball, volley-ball, balle au camp, natation, canotage, cyclotourisme, etc.

|

|---|---|

| Création | 1913 |

| Affiliation | Fédération gymnastique et sportive des patronages de France (FGSPF), Rayon sportif féminin (RSF), puis Fédération sportive de France (FSF), ancien nom de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF)

|

| Clubs | Patronage Sainte-Croix, patronage Saint-Joseph d’Hussein Dey, Avenir d’El Biar, Union régionale oranaise, Union régionale d’Alger, Union régionale de la province d’Alger, Spartiates d’Eckmülh, Olympique du Petit Séminaire (OPS), Olympique de Saint-Eugène (OSE), Unions d’Algérie, Libellules de la Redoute, Mouettes Oranaises, Hirondelles de Notre Dame d’Afrique, Mouettes, Mimosas du champ de manoeuvre, Marguerites de Mustapha, Capucines de Belcourt, Glycines de Mustapha, Coquelicots de Mustapha, Rayon Sportif féminin algérien, Bleuets d’Alger, Boutons d’Or de Kouba, Bruyères d’Hussein Dey, Cyclamens de Bab El Oued, Union sportive de Laghouat (USL), Société sportive saharienne (SSS), Union sportive geryvilloise, Étoile du Sud

|

| modifier |

|

Les patronages de l’Algérie française, souvent réservés aux jeunes gens européens[1], sont des patronages paroissiaux, apparus dans les grandes villes du nord de l’Algérie, au début du XXe siècle[2]. Avant la Première Guerre mondiale, certains patronages se joignent à la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France. Les organisations féminines suivent et s’affilient rapidement au Rayon sportif féminin[3]. La diffusion du sport dans le Sud — sous l’égide parfois antérieure des Pères blancs — concerne davantage les populations autochtones[1].

Les patronages masculins

Les premiers patronages sportifs apparaissent à Alger, en 1913[4] : le patronage Sainte-Croix, qui se consacre — déjà — à la jeunesse ouvrière, le patronage Saint-Joseph d’Hussein Dey et l’Avenir d’El Biar. Immédiatement affiliés à la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, ces patronages concernent surtout la jeunesse européenne. Comme en métropole, ils visent la formation morale et la préparation militaire[5], en se structurant en unions, dans lesquelles religieux et laïcs — dont, parfois, des femmes — se partagent les responsabilités[A 2]. L’Union régionale oranaise est créée la première, dès novembre 1913, par l’abbé Koëger[6].

Le développement des associations se poursuit après-guerre : en 1924, l’Union régionale de la province d’Alger recense six associations[4], puis neuf en 1928. La métropole suit et soutient cette croissance avec intérêt et, à l’appel de Mgr Leynaud, archevêque d’Alger, 80 associations venues des Bouches-du-Rhône, d’Alsace, de la Seine, du Rhône, des Landes, du Maine et Loire… passent la Méditerranée avec 3000 gymnastes et 500 musiciens pour participer, le , à un grand concours fédéral pour célébrer le centenaire de l’Algérie française[7]. Trois bateaux spéciaux partent de Marseille : le Lamoricière, le duc d’Aumale, l’Espagne. À bord du second se trouvent François Hébrard, Armand Thibaudeau et le représentant officiel du sous-secrétaire d’État à l’Éducation physique.

Les compétitions consacrent l’Avant-Garde de Saint-Denis et Robert Herold. Elles sont suivies de réception chez le gouverneur général, Pierre-Louis Bordes, puis du dépôt de deux gerbes au monument aux morts : une par la FGSPF, l’autre par l’Alsace catholique reconnaissante, puis d’un déplacement à Sidi-Ferruch, où Mgr Leynaud pose la première pierre de l’église de cette localité : deux trains spéciaux et dix-huit autocars assurent le transfert[8].

En 1931, Alger dénombre une association supplémentaire et, en 1932, les Spartiates d’Eckmülh[A 3] sont créés par le père Bailly, au sein du patronage Don Bosco[A 4] fondé, dès janvier 1893, par les Salésiens. Cette association devient vite le plus grand club de basket d’Algérie, fournissant des joueurs à l’équipe de France[10]. En 1936, ses équipes remportent tous les titres d’Oranie et l’équipe première est championne d’Algérie [11].

Après-guerre, champions d’Afrique du Nord 1948-1949, les Spartiates battent l’équipe de France militaire par un écart de 22 points, puis Villeurbanne, champion de France 1949 ; le , ils sont sacrés champions de l’Union française. Grâce à eux, Oran devient la capitale du basket nord-africain. Après l’indépendance, cette association de basket et de gymnastique poursuit ses activités[12].

Certains patronages algériens font preuve d’anticipation. Dès 1931, la Saint-Philippe d’Alger, fondée en 1922[13], où l’on pratique sport, gymnastique et préparation militaire, accepte les féminines, qui peuvent également être membres du bureau[10]. Cependant, tous les adhérents doivent être majeurs, français et jouir de leurs droits civils et politiques[A 5].

L’Olympique du Petit Séminaire (OPS) est la dernière association sportive catholique créée en Algérie, sous l’insurrection[14]. Tous ses responsables appartiennent à l’élite sociale et un seul est membre du clergé. Outre l’enseignement de la gymnastique, du tir et la préparation militaire, elle vise la pratique des sports, du chant choral, l’organisation de séances récréatives, de colonies et de camps de vacances. Les statuts précisent que les étrangers n’y sont pas admis[15].

À l’indépendance, les statuts en sont modifiés le . La préparation militaire disparaît et l’association devient l’Olympique de Saint-Eugène (OSE), moins marquée religieusement. Mais les membres restent français et l’association disparaît en 1967[10]. Entre temps, le 1er juillet 1962, lors du championnat fédéral FSF de gymnastique et musique à Troyes un jeune gymnaste, représentant des Unions d’Algérie, vient restituer le drapeau des patros algériens au président de la Fédération sportive de France : maître Gilbert Olivier.

Le sport féminin

Après la Grande Guerre, ce sont les religieuses qui sont à l'origine de la création d’associations sportives féminines en Algérie[10]. Les Libellules de la Redoute, à Birmandreis, apparaissent dès 1926[10]. Mais les associations connaissent surtout une extension à la veille de la Seconde Guerre. Citons, en 1938, à Oran, les Mouettes Oranaises et, l’année suivante, à Alger, les Hirondelles de Notre Dame d’Afrique, les Mouettes, les Mimosas du champ de manœuvre, les Marguerites de Mustapha, les Capucines de Belcourt, les Glycines de Mustapha, les Coquelicots de Mustapha, le Rayon Sportif féminin algérien, les Bleuets d’Alger, les Boutons d’Or de Kouba, les Bruyères d’Hussein Dey et les Cyclamens de Bab El Oued[3].

Toutes sont affiliées au Rayon sportif féminin, fondé en 1919 par les filles de la Charité[3], dont les comités régionaux d’outre-mer sont apparus en 1937[3], à l’initiative de Marie-Thérèse Eyquem. Les sports pratiqués sont, outre la gymnastique : le basket-ball, le volley-ball, la balle au camp, la natation, le canotage, le cyclotourisme, etc[3]. Dans chaque diocèse, l’aumônier assure la formation spirituelle des monitrices qui reste l’apanage du clergé et des directeurs des œuvres. Le Rayon sportif féminin insiste sur l’obligation, pour les dirigeantes et les monitrices, d’être catholiques pratiquantes : il ne s’agit pas de les faire entrer à l’église, mais de mettre l’église dans leur vie[16].

Comme pour les masculins, les unions régionales du RSF organisent de grands concours, placés sous l’autorité des plus hautes personnalités de la colonie, avec prière à Jeanne d’Arc et lever des couleurs[17]. Elles assurent des sessions diocésaines de formation de cadres[A 6], fournissant ainsi des monitrices pour l’enseignement de l’éducation physique dans les écoles libres et l’encadrement des patronages paroissiaux[18]. Elles bénéficient, à ce titre, de l’appui et du contrôle des cadres métropolitains. C’est à l’occasion d’une de ces missions à Alger qu’Eugénie Duisit — secrétaire générale-adjointe de la FGSPF, chargée de la zone libre — rejoint la France Libre, à l’automne 1942[19].

Les musulmanes, qui pratiquent dans les patros féminins ou mixtes, restent rares, mais leur présence s’intensifie avec la guerre de libération nationale. Signalons Nini Derdéche de Philippeville, vice- championne de France toutes catégories de cross country en 1956[17] et, la même année, Lila Khelif d’Alger, championne d’Algérie junior du 800 m, du lancer du poids et du javelot[17]. Les patronages féminins, trop longtemps réservés aux Européennes, disparaissent cependant souvent avec l’indépendance[20]

Les territoires du sud

Si le nord est divisé en trois départements — Alger, Oran, et Constantine — depuis 1902, le sud algérien reste constitué de quatre territoires sous administration militaire — Ghardaïa, Aïn Sefra, Touggourt et les Oasis — jusqu’au statut organique du 20 septembre 1947, qui les assimile à des départements[21]. La Légion étrangère, les bataillons d’Afrique et les compagnies sahariennes y introduisent les activités sportives en faisant construire, par les indigènes, des courts de tennis qui s’ajoutent à ceux à des grands hôtels[22]. La diffusion du sport — par ce biais, auprès de la population locale — reste cependant restreinte[23] et celle-ci relève surtout d’une autre institution[24], dont les liens avec les militaires sont cependant souvent très étroits[4].

Le cardinal Charles Martial Lavigerie, professeur d’histoire ecclésiastique à la Sorbonne de 1854 à 1856, puis évêque de Nancy en 1863, est nommé évêque d’Alger en 1867[A 4]. Sa gestion remarquable de l’épidémie de choléra qui y sévit alors lui vaut une grande popularité auprès de la population musulmane[25]. Nommé par Pie IX, primat d’Afrique et délégué apostolique du Sahara[23] et du Soudan en 1884, il fonde, à cette fin, la Société missionnaire des Pères blancs, missionnée vers les tribus du M’Zab pour y soigner les malades, évangéliser et scolariser les enfants[26]. La création d’associations sportives, à côté des dispensaires et des écoles, facilite les contacts quotidiens avec les jeunes et, dès 1884, les Pères blancs jouent déjà un rôle dans la diffusion du sport auprès des populations locales de Kabylie[26], puis du Sud.

Les religieux, associés aux autorités militaires, organisent très tôt des courses de méhara[A 1]. Mgr Lavigerie institue, dès 1890, la grande course annuelle Touggourt-Biskra[29], totalisant 220 kilomètres et dotée d’un premier prix de 1000 francs[1]. En 1934, le succès constant entraîne une réglementation officielle des paris qui accompagnent l’évènement : — Le règlement du pari mutuel concernant les courses de chevaux du 31 mars 1898 et ses modifications applicables en Algérie seront, en ce qu’ils ne sont pas contraires aux présentes dispositions, applicables aux courses d’ânes et de méhara[30],[A 1].

Comme dans les villes du Nord, le sport traditionnel connaît aussi un développement institutionnel important entre les deux guerres. En 1928, l’Union sportive et de préparation militaire de Laghouat[31] se propose de réaliser l’union des éléments français, israélites et arabes de la localité. Sur les douze membres du conseil d’administration, quatre sont musulmans. Après 1941, la préparation militaire étant supprimée, elle devient l’Union sportive de Laghouat[32] (USL).

La Société sportive saharienne (S.S.S.) paraît au JO du 15 novembre 1938. Son président est le révérend Lethielleux, supérieur des Pères blancs. Elle compte deux équipes de basket, deux de football et quarante postulants en pupilles[32].

L’enjeu n’est cependant pas toujours évident. À Geryville, on pratique l’athlétisme, le football et le basket à la Vie au Grand air[33]. Sur les onze membres du bureau, trois sont musulmans. Mais la coexistence est laborieuse et deux autres associations apparaissent en 1939 : l’Union sportive geryvilloise — présidée par l’agha Si Larbi Ben Eddine, chef de la zaouïa des Oualed Sidi Cheikh, chevalier de la Légion d’honneur — et l’Étoile du Sud, par les Pères blancs. La législation du régime de Vichy entraîne leur dissolution le 1er mars 1941 et une association unique est reformée : le Stade gérivyllois, dont le supérieur de la mission des Pères blancs reste vice-président[34].

Grâce aux Pères blancs et aux militaires, le sport implanté surtout pour les Européens dans les villes du nord concerne aussi les sahraouis du sud[1]. La population sédentarisée accède à la pratique sportive surtout à travers le football, les nomades bédouins restant attachés aux activités physiques traditionnelles bien prises en compte et organisées par les autorités.

Bibliographie

- Youssef Fatès, « Algérie coloniale : les patronages et le sport », dans Évelyne Combeau-Mari, Sport et loisirs dans les colonies, Le Publieur, (ISBN 978-2350610009), p. 203-218.

- Youssef Fatès, Sport et politique en Algérie, Paris, L’Harmattan, (ISBN 978-2-296-07865-9).

- Robert Hervet (préf. François Hébrard), La FSF de 1898 à 1948, Paris, , 173 p. (OCLC 66302325).

Notes et références

Notes

- Méhara : ce mot arabe[27] est — à l’origine — un nom masculin singulier qui, en Afrique du Nord, se réfère aux dromadaires. L’acception moderne lui confère, subsidiairement, un autre singulier, méhari[28], dont le pluriel est finalement devenu méhara[27] ou, optionnellement, méharis[28]. Il s’agit d’un dromadaire de monte, utilisé par les méharistes[A 7], pour les méharées. Les dromadaires méhara sont plus grands et plus fins que les dromadaires de bât. Le dromadaire méhari est l’animal noble par excellence. Il est de robe blanche, svelte, longiligne et d’allure altière. C’est un animal de selle, adapté aux razzias et à la course. Son berceau d’origine est l’Algérie.

- En 1946, présidée par le chanoine Fabre — avec l’abbé Jean, curé de Lourmel, comme secrétaire général —, l’Union régionale d’Oran a, pour vice-président, M. Perisson, alors que M. Fonclair en est le trésorier général. La même année, l’Union régionale d’Alger est présidée par M. Eugène Simon.

- Eckmülh est un quartier d’Oran[9].

- J’ai grandi au milieu des clochers, « Point de vue », par Abdelkader Djemaï[A 8]. Le Monde, 17 décembre 2004, 17:22. Mise à jour : 17 décembre 2004, 17:38. Consulté le 9 septembre 2011.

- Rappelons toutefois que la loi de 1901 renvoie alors au statut peu enviable d’association étrangère toute association dont un seul administrateur est étranger.

- Premier stage de monitrices du diocèse d’Oran, le 14 septembre 1942, sous la direction de Mlle Daumas.

- Un méhariste est une personne qui monte un dromadaire ou un méhari[A 1], lors d’une méharée. En philatélie, le terme méhariste se rapporte aussi à une série de timbres-poste du Soudan — sous contrôle anglo-égyptien — initialement émise en 1898.

- Abdelkader Djemaï est écrivain, auteur d’une quinzaine de romans et de récits, dont : « Camus à Oran » (éditions Michalon), « Pain », « Adour et fantaisie » (éditions Le Castor astral), « Gare du Nord » et « Un moment d’oubli » (éditions Le Seuil).

Références

- Fatès 2004, p. 209

- Fatès 2004, p. 203

- Fatès 2004, p. 213

- Fatès 2004, p. 210

- Fatès 2004, p. 209-2010

- Fatès 2004, p. 211-212

- Hervet 1948, p. 80 et 144

- Fédération gymnastique et sportive des patronages de France (FGSPF), « À ceux qui reviennent d’Alger », Les Jeunes, no 455, , p. 401-409

- Oran, jadis : le quartier d’Eckmülh, tarambana, 15 février 2011.

- Fatès 2004, p. 211 Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : le nom « FAT2004_p211 » est défini plusieurs fois avec des contenus différents. - Fédération gymnastique et sportive des patronages de France (FGSPF) [précision nécessaire] Les Jeunes,numéro 770, 14 mars 1937 p.[précision nécessaire]

- Fatès 2009, p. 47

- Déclaration sous le n° 921 le 24 avril 1922, parution au Journal officiel n° 124 du 7 mai 1922.

- Créée le 8 juillet 1959, avec parution au J.O. n° 167 du 22 juillet 1959.

- Fatès 2004, p. 52

- Fédération gymnastique et sportive des patronages de France (FGSPF), « [précision nécessaire] », Les Jeunes, no 3, , [précision nécessaire]

- Fatès 2004, p. 214

- Fatès 2004, p. 214

- Fatès 2004, p. 214-217

- Fatès 2004, p. 215

- Fatès 2004, p. 203-204

- Fatès 2004, p. 205

- Fatès 2004, p. 206

- Fatès 2004, p. 206-207

- Fatès 2004, p. 216

- Fatès 2004, p. 207

- Définition de méhara, en français, cf. Reverso : « Dictionnaire français des définitions et des synonymes ».

- Méhari, au singulier ; méharis, au pluriel, cf. Reverso : « Dictionnaire français des définitions et des synonymes ».

- (ar) Biskra — en langue arabe : بسكرة

- Circulaire 7262, émanant du du gouverneur général Jules Carde et promulguée en date du .

- Créée le 23 juin et agréée le 8 mars 1929 sous le no 13202.

- Fatès 2004, p. 208

- Déclarée le 6 décembre 1936.

- Fatès 2004, p. 207-208