Téléviseur

Un téléviseur, par métonymie une télévision, ou encore par apocope une télé, est un appareil affichant sur un écran des émissions de télévision. Il contient pour cela un décodeur de signaux qui accepte un ou plusieurs formats de diffusion de télévision, qui peuvent être analogiques ou numériques. Un téléviseur fonctionne généralement avec une télécommande.

Il est généralement pourvu de connectique d'entrées/sorties permettant de lui connecter un magnétoscope, un décodeur compatible avec un ou plusieurs formats de diffusion de télévision avec lesquels il est compatible comme un lecteur de DVD ou une console de jeux vidéo.

Historique

Précurseurs

L'invention de la télévision ne peut être attribuée à un seul homme ; ce fut un lent travail d'amélioration collective entre chercheurs et bricoleurs de différents pays, dont les premiers concepts remontent aux années 1870-1880. Ce furent les découvertes successives en électricité et électronique qui permirent de réaliser les projets théoriques des premiers chercheurs.

Télévision animée

Le , John Logie Baird, inventeur écossais, réalise la première expérience de transmission d'images : Il montre l’image télévisée d’une silhouette mobile dans une démonstration au magasin Selfridge's à Londres. Il montre en privé la première vraie image mobile de télévision avec échelle de gris, et non plus une silhouette comme en , puis en démonstration publique à son laboratoire de Londres en . Les images n’avaient que 30 lignes de balayage, suffisantes pour reconnaître un visage[1].

En 1927, Baird transmet un signal sur 438 miles entre Londres et Glasgow. En 1928, la société de Baird diffuse le premier signal de télévision transatlantique de Londres à New-York, puis vers un navire. Il démontre également la première télévision en couleur, puis infrarouge et même stéréoscopique, en utilisant des optiques et filtres additionnels. En parallèle, il développe un système d’enregistrement de vidéodisque appelé « phonovision » en 1927. Le système de Baird atteint une résolution de 240 lignes en 1936 à la BBC, avant d’être définitivement supplanté par la télévision électronique à 405 lignes de EMI (Marconi).

Télévision électronique

En septembre 1927, Philo Farnsworth produit la première image avec son tube caméra (une simple ligne droite), dans son laboratoire du « 202 Green Street à San Francisco »[2]. En 1928, Farnsworth possède un système assez développé pour présenter à la presse une image de film animé. En 1929, le système est amélioré, sans aucune pièce mobile. La même année, Farnsworth transmet la première image humaine sur un écran de 3 × 3,5 pouces (son épouse Pem, les yeux clos en raison sans doute de la lumière intense).

En 1931, Vladimir Zworykin expérimente également le tube cathodique pour créer des images: Avec l’équipe de RCA il crée la première caméra utilisable, appelée Iconoscope. La Société britannique EMI qui procède depuis 1929 à des essais de télédiffusion perçoivent la supériorité du procédé sur celui de Baird et améliorent le système proposé par Zworykin dans l'idée de le proposer à la BBC. Mais Farnsworth considère qu’il y a recouvrement avec son brevet de 1927.

En 1929, le français René Barthélemy devient chef du nouveau laboratoire de recherche sur la télévision, créé par Jean Le Duc à la demande d’Ernest Chamon, PDG de la Compagnie des Compteurs à Montrouge[3].

C'est avec un récepteur utilisant le disque de Nipkow à lentilles avec écran de 40 cm × 30 cm et une caméra mécanique à miroir de Weiller à 30 lignes de définition, mis au point dans les locaux du laboratoire de la Compagnie des Compteurs, que sera réalisée le [4] la seconde démonstration publique de télévision en France, dans l’amphithéâtre de l’École supérieure d'électricité de Malakoff devant 800 invités, faisant suite aux démonstrations réalisées au Cinéma Olympia en avec le système Baird. Cette expérience de « radiovision » est la première transmise par émetteur (situé à deux kilomètres, dans les bâtiments de la Compagnie des Compteurs), d’autres ayant été réalisées précédemment mais par fil[5] : les spectateurs y voient la diffusion du court métrage L'Espagnole à l'éventail présenté par Suzanne Bridoux, collaboratrice de René Barthélemy et première speakerine de l’histoire de la télévision française[6].

Poursuivant ses travaux encouragés par les PTT, il met au point à partir de décembre 1932 un nouveau matériel en 60 lignes de définition pour réaliser un programme expérimental en noir et blanc d'une heure par semaine, « Paris Télévision ». La première émission officielle française de télévision a lieu le , sous l’égide de Georges Mandel, ministre des PTT, depuis le studio du 103 rue de Grenelle et consiste en une séquence de vingt minutes durant laquelle la comédienne Béatrice Bretty déclame un texte relatant sa récente tournée en Italie : Radio-PTT Vision, première chaîne de télévision française, est née[7].

À l’époque de la télévision électromécanique, des postes de télévision ont été vendus de 1928 à 1934 au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Russie. Les premiers postes commercialisés par Baird en 1928 étaient des radios avec l’addition d’un dispositif d’image utilisant un néon derrière un disque de Nipkow, dont les ouvertures en spirales produisaient une image de la taille d’un timbre-poste, doublée par une lentille. Le dispositif était également vendu sans radio. Environ un millier de ces «televisors» furent vendus entre 1930 et 1933.

À partir de , la tour Eiffel sert d’antenne émettrice avec une puissance de 10 kW. Le , poursuivant le perfectionnement de ses appareils, il met au point et réalise une émission en 180 lignes de définition, mais le temps de la télévision « mécanique » à disque est révolu et désormais les progrès en électronique ouvrent la voie à la télévision moderne.

Le premier téléviseur commercial à tube cathodique a été produit par Telefunken en Allemagne en 1934, puis par d’autres fabricants en Angleterre (1936) et aux États-Unis (1938). Le poste le moins cher avant la seconde guerre mondiale fut fabriqué aux États-Unis en 1938, avec un tube de 8 cm, vendu 125 dollars (équivalent à 863 dollars en 2007), un modèle à écran de 30 cm était vendu 445 dollars.

Au début de 1937, les programmes se multiplient et ont lieu tous les soirs de 20 h à 20 h 30, émettant dans un rayon de 100 kilomètres[5].

Au Royaume-Uni, le un service à 405 lignes démarre depuis les studios de Alexandra Palace, émis par un pylône spécial sur le toit. Transmis initialement en alternance avec le système électromécanique de Baird's, il s'avère très vite supérieur. Ainsi commence le premier service régulier de bonne définition. Ce pylône est toujours utilisé.

La télévision prend son essor, mais le nombre de postes en France reste encore très faible (une centaine en 1935, 3 000 en 1949, un demi-million en 1956[8]). Le récepteur « EMYVISOR » à tube cathodique de René Barthélemy est commercialisé par EMYRADIO, vers .

Standards

Différents pays ont utilisé des standards de télévision différents dès le « noir et blanc » : La France adopta d’abord le système allemand à 441 lignes, puis passa à 819 lignes, ce standard haute définition procurait la meilleure image possible pour l'époque, le double du standard anglais à 405 lignes. Cependant, il demandait des caméras à bande passante quadruple, dont la sensibilité était plus faible, et surtout la bande hertzienne occupée était doublée (12 MHz). La France adopta le standard européen à 625 lignes (en) au moment de l'introduction de la couleur, essentiellement pour permettre la diffusion ultérieure d'un plus grand nombre de chaînes ce que n'aurait pas permis le standard à 819 lignes en raison de la bande passante nécessaire. Le pays développa son propre standard couleur SECAM qui fut d'ailleurs aussi adopté par l'Ex-URSS et l'Afrique du Nord.

Pour la couleur, toute l’Europe passa donc au standard 625 lignes 50HZ à la fin des années 1960 en adoptant le SECAM ou le PAL selon l'influence politique des pays initiateurs des deux standards, alors que l’Amérique du Nord adopta le NTSC à 525 lignes 60 HZ dès 1941.

TF1 exploite le réseau d'émetteurs 819 lignes jusqu'au , date de l'arrêt du dernier émetteur, Paris Tour Eiffel, pour préparer le lancement de Canal+ l'année suivante sur un nouveau réseau VHF ("quatrième réseau") en 625 lignes.

Télévision en couleur

Guillermo Gonzalez Camarena, fut un ingénieur mexicain et l'inventeur du système de télévision en couleur appelé système trichromatique séquentiel en . Plus tard, dans les années 1960, il crée un système beaucoup plus simple pour générer la couleur. Ce système fut appelé système de bicouleur simplifié. Gonzalez Camarena lança la télévision en couleur au Mexique des années plus tôt que la NTSC.

: passage de la deuxième chaîne en couleur, la France ayant choisi en le SÉCAM IIIB (standard d'encodage de la couleur, inventé par Henri de France).

La France adopta le standard européen à 625 lignes au moment de l'introduction de la couleur, essentiellement pour permettre la diffusion ultérieure d'un plus grand nombre de chaînes ce que n'aurait pas permis le standard à 819 lignes en raison de la bande passante nécessaire. Le pays développa son propre standard couleur SECAM qui fut d'ailleurs aussi adopté par l'Ex-URSS et l'Afrique du Nord.

Pour la couleur, toute l’Europe passa donc au standard 625 lignes 50HZ à la fin des années 1960 en adoptant le SECAM ou le PAL selon l'influence politique des pays initiateurs des deux standards, alors que l’Amérique du Nord adopta le NTSC à 525 lignes 60 HZ dès 1941.

Télévision numérique terrestre (TNT)

À la suite de l'apparition de la télévision numérique terrestre (TNT) le en France métropolitaine et le en France d'outre-mer, tous les téléviseurs vendus en France depuis le doivent être munis d'un décodeur TNT intégré[9]. Pour les anciens postes ne disposant pas d'un décodeur intégré, un boîtier externe peut être acheté.

Au , en France métropolitaine, il y a 30 chaînes sur la TNT : 7 chaînes nationales publiques gratuites, 18 chaînes nationales privées gratuites et 5 chaînes nationales payantes[10]. L’ensemble de ces chaînes, à l’exception de LCI et de Paris Première, sont diffusées sur la TNT en haute définition[10].

Télévision numérique par satellite (TNS)

La TNT est bien implantée en France à partir de 2007. Pour desservir les zones non couvertes, la télévision numérique par satellite (TNS) fait son apparition en dans l'est de la France et en septembre pour le reste du pays. Ces services peuvent être offert partiellement ou totalement, par différents opérateurs et notamment TNTSAT ou Fransat, depuis différents satellites dont Astra, Hotbird et Eutelsat 5 West B, selon des politiques commerciales de diffusion variables. Il nécessite un décodeur TNS numérique et une carte de déchiffrage.

Télévision à haute définition

Le système de diffusion de la télévision numérique était le MPEG-2 pour les émissions en définition standard (SD). La télévision à haute définition est un format numérique avec une résolution supérieure (MPEG-4) à la simple définition, proposant une image de ratio 16⁄9.

La TVHD existe depuis les années 1980 au Japon mais était très peu diffusée à cause de coûts importants des périphériques de saisie (caméras HD) et de la chaîne de traitement des informations. En suivant, les États-Unis, la Corée et l'Australie ont implanté la TVHD.

Le projet européen de TVHD remonte à 1986 mais les premiers téléviseurs compatibles n'apparaissent dans la grande distribution en France qu'en 2005 qui est également l'année de naissance des premiers programmes dans ce format.

Le décodeur TNT HD est obligatoire pour les écrans de plus de 66 cm vendus en France depuis le , et est obligatoire sur tous les modèles depuis le .

Technique

Son

Pendant longtemps les téléviseurs n'étaient munis que d'un seul haut-parleur, rendant l'écoute monophonique. Cela était lié à la transmission télévisuelle, qui ne portait que des informations sonores monophoniques. La généralisation du son Nicam stéréo entraîna l'apparition de téléviseurs à son stéréophonique. Certains sont dotés de haut-parleurs supplémentaires pour la restitution du son Dolby pro-logic ou multicanal.

Tuner

Le tuner est l’entrée du téléviseur aux signaux provenant de l’antenne. Il sert à démoduler le signal et en extraire les signaux vidéo et son. Cet équipement s'adapte au fil des évolutions des normes. En France, les tuners des premiers téléviseurs étaient accordés à la bande de fréquence dite VHF. La mise en service de la deuxième chaîne () sur la bande de fréquence UHF a imposé un doublement de toute la partie réception : double antenne, double coaxiale, double prise et double tuner. La fin de l’utilisation du VHF le supprime l’utilité du tuner initial. La situation reste figée jusqu’à l’apparition de la TNT. Tous les téléviseurs vendus en France à partir du le doivent être munis d'un décodeur TNT intégré[9]. Pour les anciens postes ne disposant pas d'un décodeur intégré, un boîtier externe peut être acheté. À partir du , les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran doivent intégrer un tuner en haute définition et en définition standard[9].À partir du , tous les téléviseurs doivent intégrer un tuner en haute définition et en définition standard[9]. Bien que toujours présent sur l’ensemble des téléviseurs, certains ne sont pas utilisés, la réception se faisant par un autre biais (internet, antenne satellite) et l’entrée se fait par une prise HDMI ou une prise Ethernet.

Connectique

Dans les années 1950, quand la commercialisation de la télévision prend son essor, la connectique est basique : un fil pour l’alimentation électrique et un câble coaxial avec une prise d’antenne pour la seule chaîne de l’époque, au standard VHF, 819 lignes. Quand la deuxième chaîne apparaît en France à la fin de l’année 1963, il est décidé qu’elle fonctionnera avec des standards différents, dans la perspective du passage à la couleur : UHF, 625 lignes (en). Cela implique pour les utilisateurs de s’équiper d’une seconde antenne, les téléviseurs sont alors équipés de deux entrées coaxiales. Pour ajuster les téléviseurs à la tension du secteur, on peut trouver au dos de certains un bouchon à broche qu’il faut positionner sur la tension du réseau adaptée.

De nos jours, les téléviseurs sont souvent équipés d’un nombre important de connexions. Certaines sont indispensables, telles que l’alimentation électrique, d’autres sont optionnelles. Certaines sont en nombre variable, comme les prises HDMI.

- L’alimentation. Chaque pays (ou presque) a ses propres standards de prises de courant. Pour éviter d’avoir autant de modèles de téléviseurs que de normes de prises, la solution adoptée le plus souvent par les fabricants consiste à avoir une prise male fixe encastrée sur le bâti de la télé et de fournir un câble d’alimentation en fonction du pays destinataire. Ce modèle de prise est souvent le même que pour les PC. Dans le cas contraire, il faut vérifier que la prise correspond bien au standard du pays, faute de quoi, il faut acheter un adaptateur[11],[12].

Les standards d’électricité (tension et fréquence) n'étant pas les mêmes dans chaque pays, les téléviseurs ont, la plus part du temps, une large plage de fonctionnement en tension (100-240 V) et en fréquence (50-60 Hz) les rendant compatibles pour la plupart des pays. Néanmoins, une vérification de principe est préférable.

- La prise antenne. C’est l’entrée du câble coaxial venant de l’antenne. Autrefois indispensable, elle donnait accès au tuner analogique. Depuis l’apparition de la télévision numérique terrestre, les téléviseurs sont munis d'un décodeur TNT intégré dont la prise d’antenne est l’entrée. Cette prise d’antenne côté téléviseur est généralement femelle, mais il est facile de se procurer des adaptateurs en cas de problème.

- La (ou les) prise(s) HDMI. Ces prises permettent les liaisons numériques entre le téléviseur et d’autres équipements tel que les lecteurs DVD ou Blu-ray, un décodeur TNT ou TV pour les chaines cryptées comme OCS ou Canal +, un ordinateur ou une console de jeux vidéo. Il est préférable de choisir un téléviseur avec plusieurs prises HDMI, trois semble correct, on peut trouver des équipements avec 4 ports, mais pas au-delà[11],[12]. Certaines prises HDMI sont aux normes HDMI ARC (Audio Return Channel) pour transmettre de l’audio entre la télévision et l’ampli ou la barre de son ou enceinte HDMI.

- La prise casque. La prise Jack ou prise casque existe depuis de nombreuses années sur la plupart des téléviseurs. Elle permet de brancher un casque audio individuel pour écouter un programme sans déranger les autres personnes. Elle existe en mono ou stéréo.

- La sortie coaxiale audio numérique. Elle permet de raccorder le téléviseur à un ensemble audio comme un ampli ou un home cinema. Elle transmet des signaux au format DTS et Dolby_Digital[13].

- La sortie optique audio, dite aussi toslink. Nec plus ultra pour raccorder le téléviseur à un ensemble audio comme un ensemble home cinema. Pour la protéger de la poussière, préjudiciable lors des raccordements, elle est protégée par un bouchon.

-

Sortie optique audio

-

Connecteur optique TOSLINK.

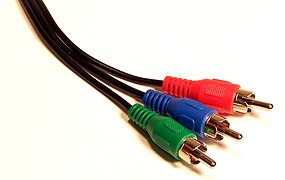

- Le connecteur RCA. Le connecteur RCA ou cinch est un connecteur coaxial économique destiné au raccordement analogique d'appareils électroniques grand public, proposé par la Radio Corporation of America au milieu du XXe siècle et largement diffusé depuis dans le domaine audio/vidéo, en plusieurs variantes compatibles. En monophonie (cas exceptionnel), il est de couleur blanche, en stéréophonie, le blanc est pour la gauche, le rouge pour la droite.

-

Connecteur RCA.

-

Prises RCA.

- La vidéo composite. La vidéo composite parfois appelée CVBS (Composite Video Blanking Synchro), désigne le signal de base de la vidéo couleur analogique. Il trouve son origine dans le signal vidéo noir et blanc existant combiné avec les signaux de télévision couleurs :

- compatibilité du signal couleur avec les récepteurs noir et blanc,

- compatibilité du signal noir et blanc avec les récepteurs couleur. Le signal vidéo composite véhicule simultanément les informations liées à la chrominance (couleurs) et celles liées à la luminance de l'image (noir et blanc) pour chacun des points qui composent l'image à afficher à l'écran. Il s’agit d’un coaxial, le plus souvent avec une prise jaune.

- Les connecteurs RCA et vidéo composite sont souvent regroupées, et les câbles coaxiaux sont souvent vendus par grappe de trois aux couleurs jaune, blanc et rouge.

- La connection S-Video. S-Video (ou Y/C) est un signal vidéo analogique dont la luminance et la chrominance sont véhiculées séparément. Le mode S-Video exploite ainsi deux conducteurs ou circuits séparés (câbles coaxiaux distincts).

Ce mode supprime le plus souvent la dégradation du signal vidéo composite engendrée par certaines interférences ou intermodulations entre les deux informations noir et blanc et couleur (cross-luma et cross-color) dont le résultat se traduit par une image perturbée par rapport à la source[11],[14] - Le connecteur YPbPr. Un connecteur YPbPr , appelé aussi Y’UV est un connecteur analogique capable d'afficher la haute définition.

Il achemine uniquement les signaux vidéo mais pas le son. Pour avoir le son, il faut ajouter un câble audio RCA ou, mieux, numérique coaxial ou optique si le téléviseur est équipé d'une telle entrée. C'est une alternative au connecteur HDMI qui lui est un connecteur numérique, donc, du moins en théorie, meilleur que le YPbPr et de plus achemine l'image et le son[11],[12],[14].

-

Prise video Y’UV.

-

Connecteur video Y’UV.

- Le connecteur péritel est un dispositif de liaison et un connecteur audio et vidéo grand public principalement utilisé en Europe. Il permet une connexion simplifiée des appareils qui exploitent des signaux audio et vidéo analogiques au moyen d'un connecteur à 21 broches. À la suite du passage au tout numérique, elle est remplacée par la connectique HDMI. En France, obligatoire sur les postes de télévision depuis 1980, la péritélévision ne l'est plus depuis juillet 2015[15]. Il pouvait y avoir plusieurs prises péritel sur un téléviseur.

- Le connecteur USB. La prise USB sert à connecter des périphériques informatiques tel qu’une Clé USB ou un disque dur externe. Le bus USB permet de connecter des périphériques « à chaud » (quand la télé est en marche) et en bénéficiant du plug and play qui reconnaît automatiquement le périphérique. Il est conseiller de choisir un téléviseur avec au moins deux ports USB[11],[12],[14].

- La prise réseau. Certains téléviseurs sont des terminaux multimédia permettant de se connecter à Internet ou dotés de possibilités d'utilisation conjointe avec un ordinateur personnel. Ceux-ci sont reliés soit par un câble Ethernet RJ45, soit par une liaison Wi-Fi. Ils sont équipés du standard DLNA (Digital_Living_Network_Alliance)[12].

- Le connecteur VGA. Un connecteur VGA (de l'anglais video graphics array) est un connecteur de type D-sub, plus précisément DE-15. Il est utilisé pour connecter une carte graphique à un écran d'ordinateur ou une télévision en analogique.

-

Connecteur RJ45 vu du bas.

-

Un connecteur VGA.

- Le connecteur PCMCIA. Un connecteur PCMCIA (de l'anglais personal computer memory card international association ) est un emplacement permettant de recevoir une carte décodeur TV au standard CI+, pour les chaines cryptées (aussi bien les chaines payantes que pour le bouquet gratuit-crypté Fransat de la Télévision Numérique par Satellite).

Par rapport au tuner ou décodeur extérieur, cette solution a deux avantages : il n’y a pas d’appareil supplémentaire extérieur (et pas de câbles) et le contrôle des chaines est simplifié. La télécommande du téléviseur est utilisée au lieu d’être obligé d’utiliser une télécommande supplémentaire[16].

Ces cartes ont les mêmes dimensions que les cartes de crédit 85,60 × 53,98 mm. Bien que seulement la moitié de la carte entre dans le connecteur, ceci représente une trop grande longueur pour être implanté au dos du téléviseur. De ce fait, ces connecteurs sont installés verticalement sur le côté de l’équipement.

Format d'écran

Les premiers téléviseurs ont été créés avec un écran d'un format similaire à celui des écrans de cinéma de l'époque, soit un rectangle d'un rapport de 4 / 3 (1 / 1,33). Par la suite, afin de se différencier de ce média concurrent, les dimensions des écrans de cinéma furent modifiées pour adopter un rapport 1/1,85 et le CinemaScope (rapport : 1/2,35) fit son apparition. La diffusion des œuvres cinématographiques sur le « petit écran » impliquait alors un choix :

- soit le recadrage de l'image (cf. procédé pan and scan) ;

- soit l'affichage de bandes noires au-dessus et au-dessous de l'image.

Dans les années 1980, afin de mieux restituer les films diffusés à la télévision (et dont l'offre était de plus en plus importante avec l'apparition de la télévision par câble, du satellite et des chaînes à abonnement), des téléviseurs avec un écran de rapport 16 / 9 (1/1,77) sont apparus. Ces écrans, dont la dimension est plus conforme au champ de vision humain, tendent à se généraliser et les programmes diffusés tendent à adopter ce format (en particulier les fictions et le sport).

Comparaison de formats

La dimension des téléviseurs est généralement exprimée en pouce ou cm de la diagonale de l'écran. La diagonale n'est pas idéale pour comparer la surface d'affichage des différents formats d'écrans. Pour une même diagonale, un téléviseur au format 4 / 3 a une hauteur d'image supérieure à un écran 16 / 9. Pour une émission diffusée en 4 / 3 sur un téléviseur 16 / 9, les parties latérales de l'écran sont noires, la diagonale d'affichage de cette émission est inférieure à la diagonale de l'écran 16 / 9.

Comparaison des hauteurs d'écrans :

- pour un écran 4 / 3, hauteur = D43 × 0,6 (où D43 désigne la diagonale)

- pour un écran 16 / 9, hauteur = D169 × 0,49 (où D169 désigne la diagonale)

- pour avoir la même hauteur d'image entre ces écrans, il faut D169 = D43 × 0,6 / 0,49 = D43 × 1,224. Cela donne, pour un écran 4 / 3 avec une diagonale D43 de 71 cm, un écran 16 / 9 avec une diagonale de 71 cm x 1,224 = 87 cm.

| 14 pouces | 17 | 19 | 24 | 30 | 37 | 55 | 70 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4 / 3 | 21,3 | 25,9 | 29,0 | 36,6 | 45,7 | |||

| 16 / 9 | 23,7 | 29,9 | 37,4 | 46,1 | 68,5 | 87,2 |

| 14 pouces | 17 | 19 | 24 | 30 | 37 | 55 | 70 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4 / 3 | 607 | 895 | 1 118 | 1 784 | 2 787 | |||

| 16 / 9 | 995 | 1 588 | 2 481 | 3 775 | 8 340 | 13 509 |

La surface de l'écran 16 / 9 de diagonale 70 pouces est 22,3 fois celle de l'écran 4 / 3 de diagonale 14 pouces.

Combinés téléviseurs

Dans les années 1990, des combinés téléviseur + magnétoscope à cassette firent leur apparition, puis par la suite des combinés TV + DVD (disque optique). Les appareils combinés à cassette ne sont plus commercialisés depuis 2005.

Ventes de téléviseurs

- En France, plus de 4,1 millions de téléviseurs ont été vendus en 2021 pour un chiffre d'affaire de 2,3 milliards d'euros[17].

- Dans le monde, un peu plus de 210 millions de téléviseurs ont été vendus en 2021[18].

Techniques d'écrans

Certains téléviseurs à cristaux liquides (LCD) possèdent un rétro-éclairage à diodes électroluminescentes au lieu des tubes fluorescents traditionnels. Cette technologie de rétro-éclairage entraîne souvent une diminution de l'encombrement ainsi que de la consommation et parfois un meilleur contraste.

L'écran LCD ou à plasma des téléviseurs de très grande taille peut afficher une image de moins bonne qualité que celle affichée sur un téléviseur à tube cathodique. Cela est dû au fait que ces écrans ont une résolution native, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour afficher une image optimale dans leur définition d'écran la plus élevée.

En 2010, peu de chaînes de télévision diffusent dans un format haute définition (HD). Le problème est identique lors du visionnage d'un DVD car l'image doit être mise à l'échelle (contrairement au Blu-ray par exemple) lors d'une opération appelée « upscaling » adaptant la faible résolution du DVD à la haute définition du téléviseur. La qualité du circuit électronique réalisant cette opération peut varier entraînant une qualité d'affichage variable.

Ce circuit peut être :

- intégré au téléviseur (mais sur les modèles d'entrée de gamme il est souvent de qualité médiocre) ;

- intégré au lecteur DVD ou Blu-ray (sur les modèles de milieu de gamme) ;

- un composant autonome à intercaler entre le lecteur DVD et l'écran (en général la meilleure solution technique mais moyennant un coût considérable).

Écran plasma

Avantages :

- contraste : qualité de noir nettement plus intéressante que sur le LCD qui lui a un noir « rétroéclairé » ;

- les écrans à plasma n'ont pas de problème de temps de réponse ;

- prix moins élevé par rapport à un LCD de même taille ;

- angle de vision sans limite.

Inconvénients :

- consommation plus élevée que celle des LCD ;

- reflets sur la dalle (vitre en verre qui peut provoquer des reflets au soleil) ;

- poids plus important[19] ;

- Problèmes de marquage de la dalle, en cas d'affichage d'une image fixe pendant un certain temps ;

- utilisation pour ordinateur proscrite (dû au marquage de la dalle par les images statiques) ;

- difficultés pour les fabricants à concevoir des écrans en HD[20].

À cause de ces inconvénients, plus aucun écran plasma n'est en vente la fin de l'année 2014[19],[20].

Écran à cristaux liquides (LCD)

Avantages :

- leur consommation est moins élevée que celle d'un écran à plasma ;

- las de marquage de la dalle ;

- possibilité de connecter à un PC.

Inconvénients :

- angle de vision ;

- prix en général plus élevé qu'un écran à plasma de taille équivalente (plus on monte en résolution) ;

- rémanence ;

- temps de réponse (problème atténué par les procédés surnommés : 100 Hz, 200 Hz, Panasonic 600 Hz, Sony MotionFlow).

Écran LED

L'écran LED équipe en 2020 la majorité des téléviseurs des constructeurs et a remplacé les dalles LCD. Un téléviseur LED est équipé d'une dalle LCD à rétroéclairage composé de diodes LED (vs par tubes de néons pour les LCD). Comparé aux TV LCD, il permet une meilleure qualité d'image de par un rendu plus homogène et contrasté, et une meilleure luminosité. D'un point de vue esthétique, cette technologie permet des téléviseurs plus fins et plus légers. Côté consommation électrique, une TV LED est jusqu'à 40 % plus économique que les TV d'anciennes générations LCD.

Écran OLED

Une diode électroluminescente organique ou DELO — usuellement désignée par son acronyme anglais OLED, pour organic light-emitting diode — est une diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche émissive électroluminescente est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. Cette couche de semi-conducteur organique est située entre deux électrodes. Généralement, au moins une de ces électrodes est transparente. Les OLED sont utilisées pour créer des affichages numériques dans des appareils tels que des écrans de télévision. Elles sont également utilisées pour les écrans d’ordinateur, les systèmes portables tels que les téléphones portables, les consoles de jeux portables et les assistants personnels (PDA).

Il existe deux grandes familles d'OLED : celles basées sur de petites molécules et celles employant des polymères . L'ajout d'ions mobiles à une OLED crée une cellule électrochimique électroluminescente (en) ou LEC, qui a un mode de fonctionnement légèrement différent. Les écrans OLED peuvent utiliser des schémas d'adressage à matrice passive ou à matrice active. Les OLED à matrice active (AMOLED ) nécessitent une base de transistors en couches minces pour allumer ou éteindre chaque pixel individuel, mais permettent une résolution plus élevée et des tailles d'affichage plus grandes.

Un écran OLED fonctionne sans rétroéclairage. Ainsi, il peut afficher des niveaux de noir profond et peut être plus fin et plus léger qu'un écran à cristaux liquides (LCD). Dans des conditions de faible luminosité ambiante telles qu'une pièce sombre, un écran OLED peut atteindre un rapport de contraste plus élevé qu'un écran LCD qui utilise des lampes fluorescentes à cathode froide ou un rétroéclairage LED (en).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Television set#OLED » (voir la liste des auteurs).

Options

Les téléviseurs peuvent posséder différentes options permettant de simplifier leur utilisation, dont en particulier :

- la mise en veille automatique, programmable par l'utilisateur ;

- un lecteur de clé USB, permettant de lire des vidéos directement sur tout téléviseur équipé de la prise.

Étiquette énergétique

Depuis le , les étiquettes-énergie des téléviseurs (et écrans) ont été actualisées et comportent les informations suivantes[21],[22] :

- un code QR ;

- le nom du fabricant ;

- la référence du modèle ;

- la catégorie d’efficacité énergétique (de A à G) ;

- la consommation électrique en kilowattheures pour 1000 h en mode SDR ;

- la consommation électrique en kilowattheures pour 1000 h en mode HDR avec sa catégorie d’efficacité énergétique (de A à G), mais sans les couleurs ;

- les caractéristiques physiques de l'écran : diagonale en centimètres et en pouces, résolution verticale et horizontale en pixels ;

- dans le coin en bas à droite, le numéro de série du règlement.

Il n'y a pas d'équivalence directe entre la consommation électrique et la catégorie d’efficacité énergétique, celle-ci dépendant des dimensions de l'écran (un petit écran peu performant pourra consommer moins qu'un écran de grande taille avec un bon indice).

Consommation en mode veille

Depuis , les téléviseurs (comme un large éventail d’appareils) ne doivent pas consommer plus de 0,5 watt en mode veille ou arrêt[23].Ce qui donne une consommation annuelle de moins de 4,5 kWh. Au prix de 17,4 centimes le kilowattheure sur l'offre de base d'EDF en [24], cela représente moins de 79 centimes par an.

Principaux fabricants de téléviseurs

Parts du marché mondial des principaux fabricants en 2019[25] :

- Samsung (Corée du Sud) : 17,8 %

- TCL (Chine) : 13 %

- LG Electronics (Corée du Sud) : 11 %

- Hisense (Chine) : 7,5 %

- Skyworth (Chine) : 5,8 %

- Xiaomi (Chine) : 5,5 %

- Sony (Japon) : 4,2 %

- Changhong (Chine) : 3,9 %

- AOC/TP Vision (en) (Pays Bas) : 3,7 %

- Konka (Chine) : 2,8 %

- autres : 24,8 %.

Notes et références

- Strictly speaking, Baird had not yet achieved moving images on October 2: his scanner worked at only five images per second, below the threshold required to give the illusion of motion, usually defined as at least 12 images per second. By January, he had improved the scan rate to 12.5 images per second.

- « Inventor Philo Farnsworth (1906-1971) Revolutionizes Television - 1928 », sur Museum of the City of San Francisco (consulté le ).

- Franck Ferrand, « L’histoire de la télévision », émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1, 8 octobre 2012.

- Philippe Tetart, « : la première démonstration publique de télévision en France » sur le site L'histoire par l'image histoire-image.org.

- Christian Brochand, Histoire générale de la radio et de la télévision en France, tome I « 1921-1944», Documentation Française, , 692 p.

- 14 avril 1931 : la première démonstration publique de télévision en France.

- Les premiers pas de la télévision 26 avril 1935 : 1re émission « officielle », sur blogs.ina.fr, INA, 28 octobre 2010.

- Télévision

- « LOI n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur », Légifrance (consulté le ).

- « Les chaînes de la TNT - CSA - Conseil supérieur de l’audiovisuel », sur Conseil supérieur de l'audiovisuel (France) (consulté le ).

- « Quelle connectique pour brancher sa TV ? », sur tom’s guide. (consulté le ).

- « Choisir un téléviseur - La connectique », sur ubaldi.com. (consulté le )

- « sortie coaxiale », sur homecine-compare (consulté le )

- « Reconnaitre une prise vidéo en 10 secondes », sur L’atelier du câble. (consulté le ).

- Arrêté du 3 juillet 2015 abrogeant l'arrêté du 7 février 1980 portant homologation et mise en application obligatoire de la norme française NF C 92-250 (lire en ligne)

- « Décodeurs TNT/SAT », sur son-video. (consulté le )

- « Electronique GP: Premium et Nouvelles techno séduisent les consommateurs », sur GfK, (consulté le )

- « Samsung domine toujours le marché mondial TV », sur on-mag, (consulté le )

- « Des TV plasma de 2006 à l'Oled de 2013 », sur Les Numériques (consulté le ).

- « Téléviseur Plasma: Pourquoi Samsung et Panasonic ont abandonné la technologie pour de bon », sur techtribune.net (consulté le ).

- « Une nouvelle étiquette énergie pour l'équipement de la maison » (consulté le )

- « La nouvelle étiquette énergie facilite le choix » [PDF] (consulté le ).

- « Consommation énergétique des produits en mode veille et arrêt », sur Commision européenne (consulté le )

- « Electricité : des prix records ? », sur ladepeche.fr, (consulté le )

- (en) « Global market shipment share held by LCD TV manufacturers from 2008 to 2019 » (consulté le ).