« David Johnston (volcanologue) » : différence entre les versions

| Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||

{{Citation bloc|Parmi les nombreux contributeurs de données, aucun n'est plus essentiel à la reconstruction systématique des événements de 1980 au mont Saint Helens que David Johnston, à la mémoire duquel ce rapport est dédié. Dave, qui a été présent à travers toute l'activité jusqu'à l'éruption [...] et qui a perdu sa vie dans cette éruption, a produit bien plus que des données. Ses idées et son attitude soigneusement scientifiques ont été cruciales pour l'ensemble des efforts, ils servent encore comme modèle pour nous tous.|R. L. Christiansen et D. W. Peterson, ''Chronology of the 1980 Eruptive Activity''<ref>{{cite book|last=Christiansen|first=R. L.|coauthors=Peterson, D. W|title=The 1980 eruptions of Mount St. Helens, Washington|editor=Lipman, Peter W., and Mullineaux, Donal R|publisher=[[United States Geological Survey]]|series=USGS Professional Paper|volume=1250|chapter=Chronology of the 1980 Eruptive Activity|url=http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/MSH/Publications/PP1250/ChristiansenPeterson/chronology_1980_activity.html}}</ref>.}} |

{{Citation bloc|Parmi les nombreux contributeurs de données, aucun n'est plus essentiel à la reconstruction systématique des événements de 1980 au mont Saint Helens que David Johnston, à la mémoire duquel ce rapport est dédié. Dave, qui a été présent à travers toute l'activité jusqu'à l'éruption [...] et qui a perdu sa vie dans cette éruption, a produit bien plus que des données. Ses idées et son attitude soigneusement scientifiques ont été cruciales pour l'ensemble des efforts, ils servent encore comme modèle pour nous tous.|R. L. Christiansen et D. W. Peterson, ''Chronology of the 1980 Eruptive Activity''<ref>{{cite book|last=Christiansen|first=R. L.|coauthors=Peterson, D. W|title=The 1980 eruptions of Mount St. Helens, Washington|editor=Lipman, Peter W., and Mullineaux, Donal R|publisher=[[United States Geological Survey]]|series=USGS Professional Paper|volume=1250|chapter=Chronology of the 1980 Eruptive Activity|url=http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/MSH/Publications/PP1250/ChristiansenPeterson/chronology_1980_activity.html}}</ref>.}} |

||

Depuis la mort de Johnston, son domaine d'étude, la [[prédiction volcanologique]], a considérablement progressé et les volcanologues sont maintenant capables de prédire les éruptions en se basant sur un certain nombre de signes précurseurs qui se manifestent entre les jours et les mois à l'avance<ref name="dzurisin">{{cite journal|author=Dzurisin, Daniel|title=A comprehensive approach to monitoring volcano deformation as a window on the eruption cycle|url=http://www.agu.org/pubs/crossref/2003/2001RG000107.shtml|publisher=[[American Geophysical Union]]|date=2003-02|volume=41|issue=1|page=1001|doi=10.1029/2001RG000107|journal=Reviews of Geophysics}}</ref>. Les géologues peuvent désormais identifier les motifs caractéristiques des ondes sismiques qui indiquent notamment l'activité magmatique<ref>{{cite book|last=McNutt|first=S.R|title=International Handbook of Earthquake Engineering and Seismology|editor=Lee, W.H.K, Kanamori, H., Jennings, P.C., and Kisslinger, C|volume=Part A|chapter=25. Volcano Seismology and Monitoring Eruptions|isbn=978-0-12-440658-2}}</ref>. En particulier, les volcanologues connaissent les tremblements de terre longs et fréquents qui indiquent que le magma monte à travers la croûte terrestre. Ils peuvent également utiliser les émissions de [[dioxyde de carbone]] comme un indicateurs pour le taux d'alimentation du magma. Les mesures de déformation de la surface en raison d'[[Intrusion (géologie)|intrusions]] magmatiques, comme ceux qui ont été menées par Johnston et les autres scientifiques à l'USGS aux avant-postes Coldwater I et II, ont progressé dans l'échelle et la précision. Les réseaux de surveillance des déformations du sol autour des volcans sont désormais constitué de [[InSAR]] (interférométrie), de vérifications [[GPS]], de sondages en microgravité dans lequel les scientifiques mesurent le changement dans le [[potentiel gravitationnel]] ou l'[[G (accélération)|accélération]] suite aux intrusions du magma et de la déformation en résultant, la [[déformation des matériaux]], des inclinomètres etc. Bien qu'il reste encore du travail à faire, cette combinaison d'approches a considérablement amélioré les capacités des scientifiques à prévoir les éruptions volcaniques<ref name="dzurisin"/>. |

|||

{{...}} |

|||

{{clr}} |

|||

Malgré la mort de volcanologues dans d'autres éruptions postérieures au [[mont Unzen]] et au [[Galeras (volcan)|Galeras]], les méthodes de prédiction semblable à celles utilisées par Johnston ont permis à des scientifiques de convaincre les habitants résidant près du volcan [[Pinatubo]] d'évacuer, empêchant alors des milliers de morts<ref name="Alden">{{cite web|url=http://geology.about.com/od/volcanology/a/aa051897MSH.htm|title=Mount St. Helens Eruption of 1980: The man who gave everything|author=Alden, Andrew|year=2010|accessdate=2010-03-24}}</ref>. En plus de son travail, Johnston fait désormais partie de l'histoire des éruptions volcaniques. Avec Harry Glicken, il est l'un des deux volcanologues américains à être mort dans une éruption volcanique<ref name="lopes">Lopes, p. 43.</ref>. Glicken été suivi par Johnston, qui le remplaça au poste d'observation de Coldwater II peu avant l'éruption du mont Saint Helens<ref name="Parchman46"/>. Glicken est mort en 1991, onze ans plus tard, quand une coulée pyroclastique l'a touché, lui et plusieurs autres personnes, au mont Unzen<ref name="lopes"/>{{,}}<ref>{{cite news|url=http://news.google.com/newspapers?nid=110&dat=19910607&id=ms8LAAAAIBAJ&sjid=o1UDAAAAIBAJ&pg=6714,5350561|title=Geologist Killed in Japan Eruption: Escaped Death when Mt. St. Helens Blew|last=Siegel|first=Lee|date=1991-06-07|publisher=Ludington Daily News|accessdate=2010-04-10}}</ref>. |

|||

==== Commémorations ==== |

==== Commémorations ==== |

||

[[Fichier:Sign for Cascades Volcano Observatory on Open day 2005 (USGS) cropped.JPG|thumb|Signalétique montrant le nom complet et officiel de l'[[Observatoire volcanologique des Cascades]], le ''{{Lang|en|David A. Johnston Cascades Volcano Observatory}}'' (CVO).]] |

[[Fichier:Sign for Cascades Volcano Observatory on Open day 2005 (USGS) cropped.JPG|thumb|Signalétique montrant le nom complet et officiel de l'[[Observatoire volcanologique des Cascades]], le ''{{Lang|en|David A. Johnston Cascades Volcano Observatory}}'' (CVO).]] |

||

Version du 19 septembre 2011 à 10:48

| Naissance |

Oak Lawn, Illinois |

|---|---|

| Décès |

dans le (à 30 ans) Comté de Skamania, Washington |

| Nationalité | américaine |

| Profession |

David Alexander Johnston, né le à Oak Lawn et mort le dans le comté de Skamania, est un géologue et volcanologue américain de l'United States Geological Survey (USGS) qui a été tué dans l'éruption du mont Saint Helens. En tant qu'un des principaux scientifiques à observer les signes de reveil du volcan, Johnston est mort dans un poste d'observation situé à dix kilomètres du mont. Il est le premier à rapporter l'éruption en transmettant un message qui deviendra ses derniers mots : « Vancouver ! Vancouver ! Ça-y-est ! » (Vancouver! Vancouver! This is it!), avant d'être emporté par le souffle latéral créé par l'effondrement du flanc nord de la montagne. Bien que les restes de son corps n'ont jamais été retrouvés, des débris de son véhicule ont été trouvés en 1993.

La carrière de Johnston, bien que tronquée, l'a mené dans tous les États-Unis où il a étudié le volcan Augustine en Alaska, le champ volcanique de San Juan dans le Colorado et des volcans éteints dans le Michigan. Johnston était un scientifique méticuleux et talentueux qui était connu pour ses analyses des gaz volcaniques et leur liens avec les éruptions. Ceci, avec son enthousiasme et engouement, le fit aimé et respecté par beaucoup de ses collègues. Après sa mort, d'autres scientifiques ont salué son caractère lors de déclarations et par des dédicaces et des lettres. Johnston estimait que les scientifiques devaient faire ce qui est nécessaire, y compris prendre des risques, pour aider à protéger le public contre les catastrophes naturelles. Son travail et celui de ses collègues scientifiques à l'USGS ont convaincu les autorités à fermer le mont Saint Helens au grand public avant l'éruption de 1980 et à maintenir cette fermeture en dépit de fortes pressions pour rouvrir la zone ; sauvant ainsi des milliers de des vies. L'histoire de Johnston est entrée dans l'imagerie populaire des éruptions volcaniques vis-à-vis de leur menace pour la société, mais aussi dans l'histoire de la volcanologie. À ce jour, Johnston est l'un des deux seuls volcanologues américains connus pour avoir été tués dans une éruption volcanique.

Après sa mort, Johnston a été commémoré de plusieurs façons, y compris par la création d'un fonds commémoratif à son nom à l'université de Washington pour financer la recherche de niveau universitaire. Deux observatoires volcaniques ont été établis et nommés en sa mémoire : un à Vancouver et l'autre sur la crête où il mourut. La vie et la mort de Johnston ont été présentés dans plusieurs documentaires, films, docu-fictions et des livres sur l'éruption. Avec d'autres personnes tuées par le volcan, le nom de Johnston est inscrit sur les monuments dédiés à leur mémoire.

Biographie

Vie et carrière

Johnston est né près de Chicago à Oak Lawn, dans l'Illinois, le [1]. Ses parents se nomment Thomas et Alice Johnston[2]. La famille Johnston vivaient à l'origine à Hometown, toujours dans l'Illinois, mais a déménagé à Oak Lawn peu après la naissance de David[1]. David Johnston a une soeur. Son père a travaillé comme ingénieur dans une entreprise locale et sa mère comme un rédactrice pour un journal. David Johnston a souvent pris des photos pour le journal de sa mère et a rédigé des articles pour le journal de son école. Il ne s'est jamais marié[1].

Après ses études secondaires, Johnston a fréquenté l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Il a prévu d'étudier le journalisme, mais fut découragé de cette voie après ((en)) a poor grade in a large lecture class⇔. Il était intrigué par un cours d'introduction à la géologie, et ((en)) changed his major⇔[1]. Son premier projet était une étude géologique de la roche précambrienne qui forme la péninsule supérieure du Michigan. Là, il a enquêté sur les restes d'un ancien volcan : une suite de basaltes métamorphosées, un sill gabbroïque et les racines volcaniques sous la forme d'une intrusion de gabbro et de diorite. Cette expérience initia la passion de Johnston pour les volcans. Après avoir travaillé dur pour acquérir des connaissances sur le sujet[1], il est diplômé avec les « plus hauts honneurs [...] » en 1971[3],[4].

Johnston a passé l'été d'après dans le champ volcanique de San Juan au Colorado auprès du volcanologue Pete Lipman, étudiant de deux caldeiras éteintes[1],[3]. Ce travail est devenu la source d'inspiration pour la première phase de ses études supérieures à l'université de Washington à Seattle, dans laquelle il s'est concentré sur le complexe volcanique d'andésites remontant à l'Oligocène de la chaîne Cimmaron dans l'ouest du champ volcanique de San Juan[3],[5]. La reconstitution de de l'histoire éruptive des volcans éteints par Johnston le prépara à étudier les volcans actifs[3]. La première expérience de Johnston avec un volcan actif était un relevé géophysique de l'Augustine en Alaska en 1975. Lorsque la montagne entra en éruption en 1976, Johnston retourna en Alaska, développant son ancien travail sur la châine de volcans Cimmaron en une thèse de maîtrise, et faisant de l'Augustine le centre de son doctorat. Il est diplômé de son doctorat en 1978, ayant montré que le mécanisme de mise en place des flux pyroclastiques (nuée ardente) changé au fil du temps, que les magmas contiennent des quantités élevées d'eau volatile, de chlore et de soufre, et que le mélange souterrain de magmas visqueux de roches felsiques avec des magmas moins mafiques pourrait avoir déclenché des éruptions. Johnston évite une catastrophe sur l'Augustine quand il reste bloqué sur la montagne lors d'une éruption, après que de forts vents n'empêchent les deux premiers avions d'évacuer[6].

Au cours des étés 1978 et 1979, Johnston a conduit des études sur les flux pyroclastiques de l'éruption de 1912 du mont Katmai dans la vallée des Dix Mille Fumées[3]. La phase gazeuse est extrêmement importante dans les éruptions volcaniques. Pour cette raison, Johnston maîtrisait les techniques nécessaires pour analyser de nombreuses inclusions de vapeurs dans les phénocristaux intégrés dans les laves, lesquelles fournissaient des informations sur les gaz présents lors des éruptions passées. Son travail au mont Katmai et d'autres volcans de la vallée des Dix Mille Fumées ouvert la voie à sa carrière, et son « agilité, [ses] nerfs, [sa] patience et [sa] détermination autour des [...] fumerolles au sommet dans le cratère du mont Mageik » impressionna ses collègues[3].

Plus tard en 1978, Johnston rejoint l'United States Geological Survey (USGS), où il a surveillé les niveaux d'émissions volcaniques de la chaîne des Cascades et de l'arc des Aléoutiennes. Là, il a contribué à renforcer la théorie selon laquelle les éruptions peuvent être, dans une certaine mesure, prédites par des changements dans la composition des gaz volcaniques[7]. Le volcanologue Wes Hildreth dira de Johnston, « Je pense que l'espoir de [David] était que le contrôle systématique des émissions de fumerolles pourrait permettre la détection des changements caractéristiques pour être précurseurs d'éruptions... [David] a voulu [créer] un modèle général sur le comportement des volatiles magmatiques avant les explosions et développer un raisonnement corollaire pour l'évaluation des risques »[3]. Pendant ce temps, Johnston a continué à visiter l'Augustine chaque été et a également évalué le potentiel d'énergie géothermique aux Açores et au Portugal. Dans la dernière année de sa vie, Johnston a développé un intérêt dans la santé, l'agriculture et les effets environnementaux des émissions volcaniques et anthropiques dans l'atmosphère[3].

Johnston résidait à Menlo Park, en Californie, où se situe une branche de l'USGS, mais son travail sur les volcans l'a emmené partout dans la région Nord-Ouest Pacifique. Lorsque le premier tremblement de terre a secoué le mont Saint Helens le 16 mars 1980, Johnston à l'université de Washington où il avait poursuivi son doctorat. Intrigué par l'avènement possible d'une éruption, Johnston contacta Stephen Malone, professeur de géologie à l'université. Malone avait été son mentor quand Johnston avait travaillé au complexe volcanique de San Juan dans le Colorado et Johnston admirait son travail[1]. Malone permis à Johnston d'escorter les journalistes qui s'intéressent à un endroit près du volcan[8]. Johnston a été le premier géologue sur le volcan[3] et est rapidement devenu un meneur au sein de l'équipe de l'USGS, prenant notamment en charge la surveillance des émissions de gaz volcaniques[8].

Éruption

Signes précurseurs

Depuis sa dernière activité éruptive dans le milieu du XIXe siècle, le mont Saint Helens était largement endormi. Des sismographes n'ont pas été installés avant 1972. Cette période de plus de 100 ans d'inactivité s'est terminée au début de l'année 1980. Le 15 mars, plusieurs minuscules tremblements de terre ont secoué la région autour de la montagne. Pendant six jours, plus de 100 tremblements de terre se produirent autour du mont Saint Helens. Ces derniers étaient une indication du magma en mouvement. Néanmoins, initialement, il restait un certain doute quant à savoir si ces tremblements de terre étaient précurseurs d'une éruption[9]. Le 20 mars, un tremblement de terre de magnitude 4,2 secoua la zone autour du volcan. Le lendemain, les sismologues ont installé trois stations d'enregistrement sismique[10]. Après le 25 mars, l'activité sismique a considérablement augmenté. Le 24 mars, les volcanologues de l'USGS, dont Johnston, sont devenu plus convaincu sur l'imminence d'une éruption . Le 26 mars, plus de sept tremblements de terre d'une magnitude plus élevée que 4,0 ont été enregistrés. Le lendemain, des avertissements de danger ont été émis à destination du public[9]. Le 27 mars, une éruption phréatique eu lieu, éjectant un panache de cendres à près de 2 134 mètres dans le ciel[9].

Une activité similaire a continué au cours des semaines suivantes, excavant le cratère, formant une caldeira adjacente et libérant de petites quantités de vapeur, de cendres et d'éjectas. À chaque nouvelle éruption, les panaches de vapeur et de cendres du volcan ont augmenté, grimpant finalement jusqu'à près de 6 000 mètres. À la fin du mois de mars, le volcan entrait en éruption jusqu'à 100 fois par jour[11]. Des spectateurs se rassemblèrent dans le voisinage de la montagne, espérant voir ses éruptions. Ils ont été rejoints par des journalistes dans des hélicoptères, ainsi que des alpinistes[11].

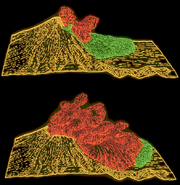

Le 17 avril, un renflement a été découvert sur le flanc nord de la montagne, ce qui suggèra que le mont Saint Helens pourrait produire un souffle latéral[12]. Johnston a été l'une des rares personnes qui a cru en cette hypothèse, avec un professeur de géologie de Tacoma, Jack Hyde. Observant que le mont Saint Helens ne possédait pas de fissures visibles, Hyde a suggéré que la pression augmenterait jusqu'à ce que la montagne explose. Parce que Hyde ne faisait pas partie de l'USGS ou avait un poste de responsabilité, son opinion fut généralement rejetée[13]. Cependant, cela se révéla exacte. La montée de magma sous le mont Saint Helens avait dévié sur le flanc nord, créant un renflement de plus en plus grand à la surface[12].

Signes finaux et explosion

Compte tenu l'augmentation de l'activité sismique et volcanique, Johnston et les volcanologues travaillant pour l'USGS dans sa branche de Vancouver s'apprêtèrent à observer une éruption imminente. Le géologue de Don Swanson, et d'autres, placèrent des réflecteurs sur et autour des dômes de croissance[14] et ont établi les postes d'observation « Coldwater » I et II. Le but étaient d'utiliser la télémétrie laser pour mesurer les distances entre les postes d'observations et ces réflecteurs et d'évaluer leur changement au fil du temps, ceci signalant une déformation des dômes. Coldwater II, où Johnston est mort, était situé à seulement 10 kilomètres au nord de la montagne. Au grand étonnement des géologues de l'USGS, le renflement se développait à la vitesse importante de 1,5 à 2,4 mètres par jour[15].

Des tiltmètres installés sur le côté nord du volcan affichèrent une tendance d'inclinaison nord-ouest pour ce côté nord de la montagne et une tendance d'inclinaison sud-ouest sur le côté sud. Inquiet de la quantité de pression sur le magma souterrain soit croissante, les scientifiques ont analysé les gaz émis par le cratère et ont trouvé des traces de dioxyde de soufre. Après cette découverte, ils ont commencé à vérifier régulièrement l'activité des fumerolles et surveillèrent le volcan. Aucun changement spectaculaire n'a été observé. Du coup, les scientifiques ont plutôt opté pour étudier le renflement et l'étude de cette menace pour les hommes relativement proche du volcan[16]. Cette évaluation conclut qu'un glissement de terrain ou des avalanches dans la rivière Toutle pourraientt engendrer des lahars, c'est-à-dire des coulées de boue, en aval[12].

À ce stade, l'activité phréatique préalablement constente était devenu intermittente. Entre le 10 et le 17 mai, ce fut le seul changement survenu sur le flanc nord du volcan, alors que le renflement augmentait en taille. Le 16 et 17 mai, la montagne a complètement cessé ses éruptions phréatiques[16].

Le mont Saint Helens actif était extrêmement différent de sa forme éteinte, avec désormais un renflement énorme et plusieurs cratères. Dans la semaine précédant l'éruption, des fissures se sont formées dans le secteur nord du sommet du volcan, indiquant un mouvement du magma vers le renflement et vers la caldeira[16].

À 8 h 32, heure locale, le jour suivant (18 mai), un séisme d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle de Richter a secoué la région, déclenchant un glissement de terrain qui a déclenché l'éruption principale. En quelques secondes, les vibrations du tremblement de terre relâcha 2,7 kilomètres cubes de roche sur la partie nord de la montagne et son sommet, créant un énorme glissement de terrain. Avec la perte d'un confinement à la pression, la caldeira du mont Saint Helens a commencé à rapidement émettre de la vapeur et d'autres gaz volcaniques. Quelques secondes plus tard, le volcan est entré en éruption latéralement, envoyant rapidement des coulées pyroclastiques sur ses flancs à des vitesses proche du supersonique. Ces flux ont plus tard été rejoints par des lahars[17]. Avant d'être touché par les nuées ardentes, Johnston réussi à transmettre un message à la radio « Vancouver ! Vancouver ! Ça-y-est ! » (Vancouver! Vancouver! This is it!) à ses collègues de l'USGS. Quelques secondes plus tard, le signal de la radio devint silencieux[18]. Initialement, il y eut un doute sur une éventuelle survie de Johnston, mais des messages de Jerry Martin, un opérateur radio situé bien plus au nord de la position de Johnston, signalant le poste d'observation de Johnston pris dans l'éruption ne laissa plus de trace au doute. Martin déclara solennellement : « Messieurs, [...], le campeur et la voiture [positionné au sud de ma position] est recouvert. Ça va me [le] faire aussi. Je ne peux pas sortir d'ici »[19]. La radio de Martin se tus également. L'ampleur, la vitesse et la direction de l'avalanche et des coulées pyroclastiques qui a accablés Johnston, Martin et d'autres ont plus tard été décrites en détail dans un document intitulé « Chronologie et caractère des éruptions explosises du Mont Saint Helensle 18 mai 1980 » (Chronology and Character of the 18 May 1980 Explosive Eruptions of Mount St. Helens) et publié en 1984 dans une collection de l'United States National Research Council sur les recherches d'étude géophysique[20]. Dans ce document, les auteurs ont examiné des photographies et des images satellites pour construire une chronologie et une description de l'éruption dès ses premières minutes. Dans ce document est présente une série de photographies chronométrées prises à partir du mont Adams situé à 53 kilomètres à l'est du mont Saint Helens. Ces six photographies montrent le côté de l'explosion latérale et éclaire sur l'étendue et la taille de l'avalanche et des flux et un schéma aérien montre la position du front de la nuée ardente avec 30 secondes d'intervalle et les positions de Johnston (Coldwater II) et Martin[20].

L'éruption a été entendu des centaines de kilomètres de là[21], mais certains de ceux qui ont survécu à l'éruption ont déclaré que le glissement de terrain et des coulées pyroclastiques étaient silencieuces lorsqu'elles dévalaient la montagne. Krau Kilpatrick, un employé du Service des forêts des États-Unis, a déclaré : « Il n'y avait aucun bruit, pas un bruit. C'était comme un film muet et nous étions tous dedans »[22]. La raison de ce silence est une « zone » créé par le mouvement et la température de l'air et, dans une moindre mesure, la topographie locale[21].

Célèbre pour avoir raconter aux journalistes qu'être sur la montagne était comme être « debout à côté d'un baril de dynamite avec la mèche allumée »[23], Johnston avait été parmi les premiers volcanologues sur le volcan lorsque les signes éruptifs étaient apparu et, peu après, il a été nommé responsable de la surveillance des gaz volcaniques. Bien qu'analyste attentif, Johnston croyait fermement que les scientifiques devaient nécessairement prendre ce risque afin de prévenir la mort de civils. Il a donc choisi de participer sur le site dans des conditions qu'il savait dangereuses. Lui et plusieurs autres volcanologues empêchèrent les gens d'être à proximité du volcan durant les quelques mois d'activité pré-éruptive et a combattu avec succès les pressions pour rouvrir la zone au public[7]. Leur travail a limité le nombre de morts à quelques dizaines d'individus, au lieu des milliers de personnes potentiellement présents dans la région si elle n'avait pas été fermé. Johnston soutenu la théorie du souffle latéral : il croyait que l'éruption explosive serait éjecté latéralement hors du volcan et non pas vers le sommet. Il croyait aussi que l'éruption viendrait proviennent du renflement. Pour cette raison, il était plus conscient que la plupart de la menace d'une éruption dirigée vers le nord[7].

Équipe USGS et secours

Beaucoup de scientifiques travaillaient dans l'équipe de surveillance de l'USGS, mais c'était un étudiant diplômé, Harry Glicken, qui étaient en poste à Coldwater II les deux semaines et demie précédant immédiatement l'éruption[24]. Le soir, avant l'éruption, il était prévu qu'il soit remplacé par le géologue de l'USGS Don Swanson afin de visiter l'université de Californie. Swanson, cependant, voulait rencontrer un étudiant allemand diplômé qui revenait en Allemagne le 18 mai. Deux jours avant l'éruption, Swanson demanda à Johnston de prendre sa place. Johnston accepta sans hésitation de s'occuper de la base pour une journée[25]. Ce samedi, le jour avant l'éruption, Johnston monta sur la montagne et fit une patrouille du volcan avec la géologue Carolyn Driedger. Des tremblements de terre secouèrent la montagne. Driedger était censé camper sur l'une des crêtes surplombant le volcan, mais Johnston lui a dit de rentrer à la maison et a dit qu'il resterait seul sur le volcan[26]. Alors à Coldwater II, Johnston d'observait le volcan pour capter tout d'autres signes d'une éruption[27]. Juste avant son départ, à 19 h le soir du 17 mai, 13.5 h avant l'éruption, Glicken pris une photo de Johnston assis près de la remorque du poste d'observation avec un ordinateur portable sur ses genoux, souriant[16].

Le lendemain matin, le 18 mai à 8 h 32[28] eut lieu l'éruption du volcan. Immédiatement, des sauveteurs ont été dépêchés dans la région. Le pilote officiel USGS, Lon Stickney, qui avait convoyé les scientifiques à la montagne, a mené la première tentative de sauvetage. Il a volé avec son hélicoptère sur les pentes dévastées jusqu'au poste d'obaservation où il n'a vu que de la roche à nue et des arbres déracinés. Parce qu'il a vu aucun signe de la remorque de Johnston, Stickney a commencé à être pris de stupeur[29].

Se sentant coupable, Harry Glicken a convaincu trois pilotes d'hélicoptère de l'emmener sur le survol de la zone dévastée, dans une tentative de sauvetage, mais l'éruption avait tant changé le paysage qu'ils n'ont pas été capables de localiser le poste d'observation qui avait été emporté et enseveli dans l'explosion. Lui et son équipe a réussi à trouver une voiture occupée à un camp de bûcherons, mais lorsqu'il tenta une évacuation, « la peau est tombé des victimes mortes »[24]. Peu de temps après l'éruption, Don Swanson trouve le sac à dos et la parka de Johnston ensevelis sous les décombres, mais il a caché sa découverte de la plupart par crainte de charognards[30], lesquels étaient déjà en train de prendre et vendre des souvenirs des victimes du volcan. En 1993, alors que la construction d'une extension de 14 kilomètres de la Washington State Route 504 (aussi appelée Spirit Lake Memorial Highway), des travailleurs ont découvert des morceaux de la remorque de Johnston[31]. Son corps, cependant, n'a jamais été retrouvé[32].

Bilan et conséquences

Le public a été choqué par l'étendue de l'éruption, qui avait abaissé la hauteur du sommet de près de 400 mètres et détruit 596 kilomètres carrés de terres boisées, propagant des cendres dans d'autres États américains jouxtant celui du Washington[33]. L'explosion latérale qui a tué Johnston a commencé à 354 kilomètres par heure et a accéléré à 1 078 kilomètres par heure[21]. Même les scientifiques de l'USGS ont été impressionnés par cette rapidité. Avec une valeur d'indice d'explosivité volcanique de 5, l'éruption plinienne a été catastrophique. Plus de 50 personnes ont été tuées ou portées disparues, dont Johnston, le résident Harry R. Truman et le photographe du National Geographic Reid Blackburn[33].

La catastrophe a été l'éruption volcanique la plus destructrice et meurtrière dans l'histoire des États-Unis. Un total de 57 personnes ont officiellement péries et de nombreuses familles ont été laissées sans abri lorsque les cendres et les coulées pyroclastiques ont détruits ou enterrés près de 200 maisons. En plus des pertes humaines, des milliers d'animaux ont péri. L'estimation officielle de l'USGS est de 7 000 gibiers, 12 millions d'alevins de saumon et 4 000 saumons[33].

Deux ans après l'éruption, le gouvernement des États-Unis a dédié 450 kilomètres carrés de terres pour la création du Mount St. Helens National Volcanic Monument. Cette zone protégée, qui comprend un observatoire nommé d'après Johnston, le Johnston Ridge Observatory, et plusieurs autres centres de recherche et d'accueil de visiteurs, sert de zone à la recherche scientifique, le tourisme et l'éducation[34].

Postérité

Sciences

David A. Johnston, connu pour ses amis sous le diminutif de « Dave », est commémoré par ses collègues scientifiques et par le gouvernement américain. Connu pour sa diligence et sa nature particulière, il a été décrit comme « un scientifique exemplaire » par un document de l'USGS sur lui, et a également décrit comme « ((en)) unaffectedly genuine, with an infectious curiosity and enthusiasm⇔ »[7]. Il a été prompt à « dissiper le cynisme » et croyait que « l'évaluation minutieuse et l'interprétation » étaient la meilleure approche pour son travail[7]. Une notice nécrologique sur Johnston signale qu'au moment de sa mort, il avait été « parmi les jeunes volcanologues de file dans le monde » et que son « enthousiasme et sa chaleur [...] manqueraient au moins autant que sa [valeur] scientifique »[35]. Son colègue Andrew Alden déclara que Johnston avait un grand potentiel, en déclarant qu'il « avait beaucoup d'amis et un avenir brillant »[36]. Suite à l'éruption, Harry Glicken et d'autres géologues à l'USGS ont consacré leur travaux à Johnston[30].

Parce que Johnston croyait être en sécurité au poste d'observation de Coldwater II, le fait qu'il soit mort a choqué ses amis et collègues. Cependant, la plupart dont sa famille, ont affirmé que Johnston est mort en « faisant ce qu'il voulait faire »[2]. Sa mère a déclaré dans une interview peu après l'éruption, « pas beaucoup de gens peuvent faire ce qu'ils veulent vraiment faire dans ce monde, mais notre fils l'a fait. [...] Il nous dirait qu'il n'a jamais pu devenir riche, mais qu'il faisait ce qu'il voulait. Il voulait être proche si l'éruption venait. Dans un appel téléphonique pour la fête des Mères, il nous a dit que [c'est une chose] que peu de géologues [ont la] chance de voir »[2]. Le Stephen Malone convenu que Johnston était mort en faisant ce qu'il aimait et a déclaré qu'il « était très bon dans son travail »[8].

Le rôle de Johnston dans l'étude du volcan dans les semaines qui ont précédé l'éruption a été reconnu en 1981 dans une chronologie de l'éruption, publié dans le cadre d'un rapport de l'USGS intitulé The 1980 Eruptions of Mount St. Helens, Washington :

« Parmi les nombreux contributeurs de données, aucun n'est plus essentiel à la reconstruction systématique des événements de 1980 au mont Saint Helens que David Johnston, à la mémoire duquel ce rapport est dédié. Dave, qui a été présent à travers toute l'activité jusqu'à l'éruption [...] et qui a perdu sa vie dans cette éruption, a produit bien plus que des données. Ses idées et son attitude soigneusement scientifiques ont été cruciales pour l'ensemble des efforts, ils servent encore comme modèle pour nous tous. »

— R. L. Christiansen et D. W. Peterson, Chronology of the 1980 Eruptive Activity[37].

Depuis la mort de Johnston, son domaine d'étude, la prédiction volcanologique, a considérablement progressé et les volcanologues sont maintenant capables de prédire les éruptions en se basant sur un certain nombre de signes précurseurs qui se manifestent entre les jours et les mois à l'avance[38]. Les géologues peuvent désormais identifier les motifs caractéristiques des ondes sismiques qui indiquent notamment l'activité magmatique[39]. En particulier, les volcanologues connaissent les tremblements de terre longs et fréquents qui indiquent que le magma monte à travers la croûte terrestre. Ils peuvent également utiliser les émissions de dioxyde de carbone comme un indicateurs pour le taux d'alimentation du magma. Les mesures de déformation de la surface en raison d'intrusions magmatiques, comme ceux qui ont été menées par Johnston et les autres scientifiques à l'USGS aux avant-postes Coldwater I et II, ont progressé dans l'échelle et la précision. Les réseaux de surveillance des déformations du sol autour des volcans sont désormais constitué de InSAR (interférométrie), de vérifications GPS, de sondages en microgravité dans lequel les scientifiques mesurent le changement dans le potentiel gravitationnel ou l'accélération suite aux intrusions du magma et de la déformation en résultant, la déformation des matériaux, des inclinomètres etc. Bien qu'il reste encore du travail à faire, cette combinaison d'approches a considérablement amélioré les capacités des scientifiques à prévoir les éruptions volcaniques[38].

Malgré la mort de volcanologues dans d'autres éruptions postérieures au mont Unzen et au Galeras, les méthodes de prédiction semblable à celles utilisées par Johnston ont permis à des scientifiques de convaincre les habitants résidant près du volcan Pinatubo d'évacuer, empêchant alors des milliers de morts[36]. En plus de son travail, Johnston fait désormais partie de l'histoire des éruptions volcaniques. Avec Harry Glicken, il est l'un des deux volcanologues américains à être mort dans une éruption volcanique[40]. Glicken été suivi par Johnston, qui le remplaça au poste d'observation de Coldwater II peu avant l'éruption du mont Saint Helens[24]. Glicken est mort en 1991, onze ans plus tard, quand une coulée pyroclastique l'a touché, lui et plusieurs autres personnes, au mont Unzen[40],[41].

Commémorations

Un centre pour visiteurs situé au Monument national du Mont Saint Helens a été nommé en son honneur[42].

Représentation

Principales publications

Liens externes

Notes et référénces

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « David A. Johnston » (voir la liste des auteurs).

- (en) Brettman, Allan, « This Is It », Longview Daily News, McClelland-Natt family,

- (en) « Volcanologist reported missing », Star-News, Gruber, Bob, (lire en ligne)

- Hildreth, Wes, « Geological Survey Circular 838 », United States Geological Survey, (consulté le )

- (en) Peter W. Lipman, Mullineaux, Donal R, The 1980 eruptions of Mount St. Helens, Washington, vol. 1250, United States Geological Survey, coll. « USGS Professional Paper » (lire en ligne), « Dedication, David A. Johnston, 1949–1980 »

- (en) David A. Johnston, Volcanistic facies and implications for the eruptive history of the Cimarron Volcano, San Juan Mountains, SW Colorado, Seattle, WA, US, University of Washington, coll. « Master's Thesis »,

- (en) Associated Press, « Geologist's kin delay sad visit: Parents await quieter time to see site where son died », Eugene Register-Guard, Eugene, OR, US., , p. 1B (lire en ligne)

- Lyn Topinka, « David A. Johnston December 1949 – May 18, 1980 », USGS/Cascades Volcano Observatory, Vancouver, Washington, (consulté le )

- Hill, p. 33.

- Klimasauskas, Ed, and Topinka, Lyn, « Mount St. Helens Precursory Activity: March 22–28, 1980 », United States Geological Survey, (consulté le )

- Klimasauskas, Ed, and Topinka, Lyn, « Mount St. Helens Precursory Activity: March 15–21, 1980 », United States Geological Survey, (consulté le )

- Bryson, p. 220.

- Fisher, p. 91.

- Bryson, p. 221.

- Parchman, pp. 108–109.

- James Balog, « Back to the Blast », National Geographic Adventure, Washington, DC, US, National Geographic Society, 2004-12 / 2005-01 (lire en ligne, consulté le )

- Topinka, Lyn, « Mount St. Helens Precursory Activity: May 10–17, 1980 », United States Geological Survey, (consulté le )

- « Description: May 18, 1980 Eruption of Mount St. Helens », United States Geological Survey, (consulté le )

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesDBNJ - (en) Stepankowsky, Andre, « Memories, lessons from mountain's fury », The Daily News, (lire en ligne)

- (en) James G. Moore, Rice, Carl J., Explosive Volcanism: Inception, Evolution, and Hazards, National Academies, coll. « Studies in Geophysics », (lire en ligne), « Chronology and Character of the May 18, 1980 Explosive Eruptions of Mount St. Helens »

- (en) R.I Tilling, Topinka, L., and Swanson, D.A., Eruptions of Mount St. Helens: Past, Present, and Future, Reston, VA, US, United States Geological Survey, coll. « U.S. Geological Survey Special Interest Publication », (lire en ligne)

- Sandler, p. 91.

- (en) Associated Press, « Speeding rock, ash possible », The Spokesman-Review, (lire en ligne)

- Parchman, p. 46.

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesParchman21 - (en) Rukmini Callimachi, « For scientists, this volcano study is personal », The World, (lire en ligne)

- Harris, p. 205.

- « Mount St. Helens National Volcanic Monument », United States Forest Service, (consulté le )

- (en) McKean, Kevin, « U.S Geological Survey's pilot sees hot action over St. Helens », Eugene Register-Guard, (lire en ligne)

- Parchman, p. 142.

- (en) Associated Press, « Workers may have found body of man buried by volcanic ash », Moscow-Pullman Daily News, , p. 1A (lire en ligne)

- (en) « Across the USA: News From Every State », USA Today,

- Topinka, Lyn, « Report: Eruptions of Mount St. Helens: Past, Present, and Future », United States Geological Survey, (consulté le )

- « Mount St. Helens National Volcanic Monument », United States Forest Service, (consulté le )

- « Death of David Johnston at St. Helens », Scientific Event Alert Network, Bulletin of the Global Volcanism Network, vol. SEAN 05:05, (lire en ligne)

- Alden, Andrew, « Mount St. Helens Eruption of 1980: The man who gave everything », (consulté le )

- (en) R. L. Christiansen, Peterson, D. W, The 1980 eruptions of Mount St. Helens, Washington, vol. 1250, United States Geological Survey, coll. « USGS Professional Paper » (lire en ligne), « Chronology of the 1980 Eruptive Activity »

- Dzurisin, Daniel, « A comprehensive approach to monitoring volcano deformation as a window on the eruption cycle », Reviews of Geophysics, American Geophysical Union, vol. 41, no 1, , p. 1001 (DOI 10.1029/2001RG000107, lire en ligne)

- (en) S.R McNutt, International Handbook of Earthquake Engineering and Seismology, vol. Part A (ISBN 978-0-12-440658-2), « 25. Volcano Seismology and Monitoring Eruptions »

- Lopes, p. 43.

- (en) Lee Siegel, « Geologist Killed in Japan Eruption: Escaped Death when Mt. St. Helens Blew », Ludington Daily News, (lire en ligne)

- Johnston Ridge Observatory