Villers-sur-Auchy

| Villers-sur-Auchy | |||||

La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Oise | ||||

| Arrondissement | Beauvais | ||||

| Intercommunalité | CC du Pays de Bray | ||||

| Maire Mandat |

Pascale Mondon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 60650 | ||||

| Code commune | 60687 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

371 hab. (2021 |

||||

| Densité | 43 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 29′ 15″ nord, 1° 47′ 43″ est | ||||

| Altitude | Min. 88 m Max. 198 m |

||||

| Superficie | 8,59 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Beauvais (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Grandvilliers | ||||

| Législatives | 2e circonscription de l'Oise | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Oise

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

| modifier |

|||||

Villers-sur-Auchy est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

Géographie[modifier | modifier le code]

Description[modifier | modifier le code]

Villers-sur-Auchy est une commune de l'Oise (2e circonscription) du canton de Songeons. Située dans le pays de Bray picard, son chef-lieu domine depuis le haut Bray (179 m) alors que le hameau de Orsimont s'étale jusque dans la vallée. La commune possède un dernier hameau : Auchy. D'une superficie de 8,6 km2 la commune est frontalière des villages de Saint-Germer-de-Fly, Senantes, Hannaches dans l'Oise et Ferrières-en-Bray dans la Seine-Maritime (Normandie).

La commune voit le passage de plusieurs petits cours d'eau, affluents de l'Epte. Le ruisseau du Vieux Moulin, dont les sources sont à Epluques (Senantes) et Bazincourt (Hannaches) traverse Villers au lieu-dit du même nom. Le ruisseau des prés de Hagron prend sa source dans la commune près de l'ancien hameau (disparu) de Hagron, et descend ensuite vers Saint-Germer. Un des affluents les plus importants de l'Epte, le ruisseau de Goulancourt, traverse la commune à Orsimont et reçoit le cours d'un autre ruisseau possédant une source au-dessus de la mare dite la Bonde.

Le sol de la commune est constitué comme la plus grande partie du pays de Bray de sables et d'argiles. Les hauteurs de Villers et d'Auchy montrent des sables et des grès ferrugineux (qu'on retrouve dans la maçonnerie de certaines vieilles maisons du village) alors que le fond de la vallée est argileux.

Le paysage de Villers-sur-Auchy est bocager, avec système de prairies humides (liées aux sols argileux) et de haies. Le site des pâtures (à cheval sur Villers et Saint-Germer-de-Fly) issu de défrichements au XIIIe siècle, peu productif, fut longtemps délaissé et a créé une zone de landes et de vaines pâtures. Aujourd'hui le site présente une faune et une flore d'une grande richesse et fait l'objet de toute l'attention du Conservatoire des sites naturels de Picardie.

Communes limitrophes[modifier | modifier le code]

Climat[modifier | modifier le code]

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[1]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans une zone de transition entre les régions climatiques « Sud-ouest du bassin Parisien » et « Côtes de la Manche orientale »[2].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 14 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 814 mm, avec 12,3 jours de précipitations en janvier et 8,6 jours en juillet[1]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Saint-Arnoult à 16 km à vol d'oiseau[3], est de 10,4 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 797,2 mm[4],[5]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[6].

Urbanisme[modifier | modifier le code]

Typologie[modifier | modifier le code]

Villers-sur-Auchy est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[7],[8],[9].

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Beauvais, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 162 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[10],[11].

Occupation des sols[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (99,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (100 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (85,8 %), terres arables (10,1 %), zones agricoles hétérogènes (3,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,8 %)[12]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Voies de communication et transports[modifier | modifier le code]

La commune est desservie, en 2023, par les lignes 611 et 6102 du réseau interurbain de l'Oise[13].

Toponymie[modifier | modifier le code]

Villers-sur-Auchy ne s’est pas toujours appelée ainsi. La première mention en latin (1110) est Villare in braio, c'est-à-dire Villers en Bray. Il sera appelé ainsi pendant trois siècles. L’appellation Villers-sur-Auchy apparaît en 1240 (Villare supra Auchiacum), et c’est au XVIe siècle que le nom Villers-sur-Auchy sera adopté définitivement. Il ne faut pas en déduire pour autant qu’Auchy n’existait pas avant 1240.

La première mention connue de Villers date de vers 1110, mais le village existait auparavant. Le nom de Villers (du latin villaris, lui-même dérivé de villa, grande exploitation agricole composée de maisons d’habitation et d’un terroir cultivé) est cependant trop commun et répandu durant le Moyen Âge pour espérer préciser la datation par la toponymie mais Anthony Petit estime que c’est au XIe siècle que le village dut apparaître[14].

En effet Auchy est mentionné dans les sources pour la première fois en 1146, écrit Auchiaco [15]. Il faut noter que du XIIIe siècle au XVIe siècle, le village était appelé Auchy-sur-Hannaches (Auchiacum supra Hannachioe).

Orsimont est cité pour la première fois en 1160 sous la forme : Ursi mons, le mont d’Ours. Cela ne traduit pas le fait que des ours peuplaient la région mais simplement qu’un homme nommé Ours (Ursus, nom assez courant dans l’aristocratie de la région au XIIe siècle), et dont on ignore tout, a laissé son nom au lieu (peut être un seigneur ayant possédé la terre).

Histoire[modifier | modifier le code]

La seigneurie de Villers appartenait aux moines de l’abbaye bénédictine Saint-Lucien de Beauvais.

Ce grand et très prestigieux monastère, fondé au VIe siècle, était un gros propriétaire foncier, dont le patrimoine se composait de terres et de rentes. Les plus importants seigneurs laïques des environs de Villers étaient les puissants vidames de Gerberoy et le seigneur de Goulancourt, vassaux direct de l’évêque-comte de Beauvais, qui est le chef omniprésent de la région.

Comme tous sujets dépendants de leur seigneur, les habitants de Villers étaient tenus de rendre un certain nombre de services comme les corvées de bras ou de charrue mais également de garde du château. C’est au château de Goulancourt, château de l’évêque de Beauvais, que les hommes de Villers devaient monter la garde à tour de rôle. Ils obtiendront l’exemption de la garde en 1369. Très proches de Villers se tenaient les petits seigneurs d’Hannaches, chevaliers vassaux du comte de Clermont, qui ne résidaient pas encore, au milieu du Moyen Âge, dans le château visible aujourd'hui.

L'abbaye Saint-Lucien entretenait à Villers un maire rural qui administrait le domaine. il recevait en récompense de son travail, avantages en nature et privilèges. On sait qu’en 1274 le « maire » de Villers se nommait Michel de Saint-Quentin. Il vivait dans la « ferme » de Villers. Cette ferme, qui se trouvait proche de l’église (on ne peut guère en dire plus), était enclose de murs, et constituée d’une maison, d’une grange, d’étables et de jardins.

Les moines sont donc presque les seuls maîtres à Villers, ce qui implique également des devoirs, en particulier l’entretien financier de l’église. L'église est naturellement dédiée à saint Lucien, de fait protecteur du village. En 1520, l’abbé de Saint-Lucien aurait fait entièrement reconstruire l’église. Et en 1787, la nef ruinée fut rebâtie par les paroissiens de Villers (mais on ignore pourquoi elle se trouvait alors en ruines). Toutefois, le curé de la paroisse n’était pas nommé par l’abbaye Saint-Lucien mais par l’abbaye de chanoines Saint-Quentin de Beauvais, autre grand seigneur ecclésiastique respecté. Une partie des dîmes était prélevée par l'abbaye Saint-Lucien, en tant que patron, le reste était perçu par le chapitre de Gerberoy et par l’abbaye cistercienne de Lannoy.

C'est dans la fromagerie de madame Hérould, à Villers-sur-Auchy, que fut mis au point le « Petit-suisse » qui sera fabriqué dans la laiterie de Charles Gervais à Ferrières-en-Bray[16],[17],[18].

Politique et administration[modifier | modifier le code]

Population et société[modifier | modifier le code]

Démographie[modifier | modifier le code]

Évolution démographique[modifier | modifier le code]

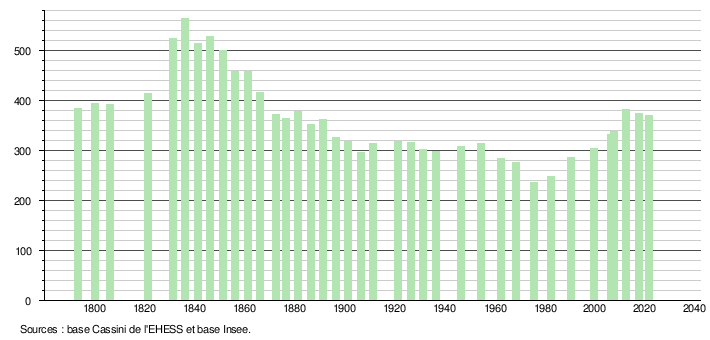

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[21]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[22].

En 2021, la commune comptait 371 habitants[Note 3], en diminution de 4,63 % par rapport à 2015 (Oise : +0,89 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Pyramide des âges[modifier | modifier le code]

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 38,2 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (37,3 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 21,4 % la même année, alors qu'il est de 22,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 190 hommes pour 184 femmes, soit un taux de 50,8 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (48,89 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Lieux et monuments[modifier | modifier le code]

- Chapelle d'Auchy

On ignore presque tout de cet édifice charmant si ce n'est qu'il s'agit initialement de l'église paroissiale d'Auchy, convertie en chapelle après l'union d'Auchy à Villers (1826) et la suppression de la paroisse d'Auchy. L'église était à la collation de l'évêque de Beauvais, c'est-à-dire qu'il nommait le titulaire de la cure. Le patron était saint Taurin, évêque et évangélisateur d’Évreux, dont une statue ornait depuis le XVIe siècle cette église[27].

L'appareillage en opus spicatum de certaines pierres du mur sud semble indiquer une construction primitive ancienne puisque cette technique ne s'emploie plus guère après le XIIe siècle. La première mention d'Auchy dans les sources écrites remontant à 1146, on peut imaginer que le village et la paroisse (impossible de savoir qui a précédé l'autre) se sont constitués vers la fin du XIe siècle. L'église, surélevée par rapport à la route et ceinte d'un mur de pierres, se compose d'une nef unique et d'un clocher. Elle est entourée d'un cimetière dans lequel on trouve, de chaque côté du portail, les tombes de M. le baron Larchier de Courcelles, dernier seigneur et maire d'Auchy (1814 - 1820), et de M. Daniel-Henry Maillet du Boullay, propriétaire du château d'Auchy et de la famille de Charles-Léon-Justin Maillet du Boullay, maire de Villers-sur-Auchy de 1876 à 1878. En 1734, des estimations des réparations à faire dans l’église d’Auchy montrent l'état de délabrement dans lequel elle se trouvait alors [28]. Les travaux prirent du temps et un cartouche situé au-dessus du portail refait à ce moment indique la date de 1768 comme fin des travaux. On en profita alors pour faire faire une nouvelle statue, de saint Roch, datée de 1767, par un artisan d'Auchy : Déri.

Des deux cloches que l'église possédait, il ne reste que la plus petite, nommée Marie Louise en 1750 par Jean-Baptiste Nicolas de Hautecloque, écuyer, sieur de Saint-Clair, et par Dame Marie-Marguerite Louise Le Cauchois, femme de maître Patrelle, lieutenant particulier. Elle fut bénie par maître Jean-Baptiste de Sauemare, prêtre curé d'Auchy. Il était assisté par Pierre Faburel, maître d'école d'Auchy et Jean-Louis Oudar Maurice, marguillier responsable de l'église. Ainsi toutes les composantes de la société étaient représentées et réunies pour cet instant solennel qu'est la bénédiction d'une cloche : la noblesse qui parraina, le clergé qui bénit et le tiers-état (ici un paysan et un instituteur) qui assista [29].

- Château d'Auchy

Le château est construit en grès et en brique, avec avenue, grille, cour, etc. et date environ de 1760. Le baron Charles François Larchier de Courcelles, maire d'Auchy de 1814 à 1820, y vivait et y mourut en 1820. Mais né en 1749, il ne peut en avoir été le maître d'ouvrage. La construction du château fut donc, peut-être, l’œuvre de son père, Louis-Nicolas Larchier de Courcelles. Toutefois, nous ne possédons aucune preuve de la présence des Larchier de Courcelles dès cette époque. Jules Larchier de Courcelles, né en 1785 à Rouen, fils de Charles-François et de Marie-Catherine Guédier de Sainte-Geneviève, y vécut également, lorsqu'il n'était pas retenu à Rouen ou ailleurs, avec son épouse, ses filles (Julia et Carolina), et ses domestiques (jusqu'à neuf en 1841).

Le château fut vendu, après la mort de Jules Larchier de Courcelles (1855), à la famille Maillet du Boullay, originaire de la région d'Évreux et renommée en Normandie. En 1863, Daniel-Henry Maillet du Boullay mourut dans sa demeure au château d'Auchy. Son neveu, Charles-Léon-Justin, fut maire de 1876 à 1878 et devait donc toujours résider au château.

Avant la construction, il exista un logis seigneurial plus ancien à Auchy-en-Bray. L'acte d'achat d'un bois est signé le à Auchy "au logis dudit seigneur acheteur", par André de Melcastel, écuyer, seigneur d'Auchy par son mariage avec Françoise de Berles, dame d'Auchy, veuve de René de Gaillarbois. Un autre acte est passé le à Auchy "en l'hôtel dudit seigneur". La seigneurie d'Auchy passe ensuite à André le Ver, seigneur de Caux, fils de Flour Le Ver et de Charlotte de Gaillarbois, dame d'Auchy, fille de Françoise de Berles.

Louis-Nicolas Larchier, chevalier seigneur de Courcelles Rançon, Hausseline, Sommereux en partie, demeurant à Gournay, acquiert la seigneurie d'Auchy en Bray le , par retrait lignager sur la succession vacante de Mre Jean-Louis Hubert Le Ver, marquis de Caux, lointain cousin de sa mère Suzanne Judith de Campulley. La seigneurie consiste en un domaine fieffé et non fieffé, avec « un manoir seigneurial composé d'une maison, chambres, greniers, cave, pressoir, granges, écurie, étables à vaches et autres bâtiments, colombier à pied, cour, jardin et herbage planté d'arbres fruitiers clos de vives hayes, le tout contenant seize mines ou environ, joignant d'un côté un quartier de masure sur lequel est construite une chambre attenante au manoir, trois espaces de bâtiments et un roully formant le manoir seigneurial d'un huitième de fief noble nommé le fief normand d'Auchy ». Ce manoir existant en 1769 semble avoir été remplacé ultérieurement par le château actuel. Louis-Nicolas Larchier de Courcelles meurt le dans sa maison de Gournay-en-Bray, rue des Bouchers, mais il est enterré le lendemain dans le cimetière d'Auchy. Sa femme, Dame Suzanne-Charlotte de Carette de Sommereux, décédée en 1774, avait été inhumée dans le chœur de l'église de Courcelles-Rançon.

Personnalités liées à la commune[modifier | modifier le code]

- Charles Gervais (1830-1892) : homme d'affaires.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

Cartes[modifier | modifier le code]

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références[modifier | modifier le code]

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Villers-sur-Auchy et Saint-Arnoult », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France « Saint-Arnoult » (commune de Saint-Arnoult) - fiche climatologique - période 1991-2020 », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Station Météo-France « Saint-Arnoult » (commune de Saint-Arnoult) - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.fr, (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Beauvais », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Transports en commun à Villers-sur-Auchy », sur oise-mobilite.fr, (consulté le ).

- Anthony Petit, A la recherche du temps passé... Villers-sur-Auchy des origines au XIXe siècle, Vivre à Villers-sur-Auchy, Auchy, Orsimont, 2010.

- On trouve également Aucheium (1178), Alchiacum (XIIe siècle), Auceio (1200).

- D’où vient le petit-suisse ?

- Le petit-suisse inventé dans l'Oise

- Petit suisse : méfiez-vous des imitations!

- « VILLERS-SUR-AUCHY : le maire est une femme », Le Courrier picard, (lire en ligne, consulté le ) « Siégeant au conseil municipal sans interruption depuis 1995, Pascale Mondon est présidente du regroupement scolaire depuis 2001. En 2008, le maire Antoine Lenne lui avait confié la charge de première adjointe. Naturellement, elle s’est portée candidate, le maire sortant ne se représentant pas pour raisons personnelles ».

- « Autour de Songeons, tour d’horizon des élections de maires : Plusieurs maires ont officiellement été élus ces derniers jours par les nouveaux conseils municipaux. On fait un point dans différentes communes autour de Songeons », L'Éclaireur - La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Villers-sur-Auchy (60687) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2020 - Département de l'Oise (60) », (consulté le ).

- La statue a été très récemment restaurée et placée dans l’église de Villers-sur-Auchy.

- Archives départementales de l'Oise, 1Cp285.

- A. François, Une excursion en trois étapes dans le canton de Songeons, 1900, p. 95.