Caciquisme

Le caciquisme est un réseau d’influences politiques exercées par des potentats locaux nommés « caciques » dans le but d’influencer les résultats électoraux, caractéristique de certaines sociétés de l’époque contemporaine dont la démocratisation est imparfaite[1],[2].

Dans l’historiographie, ainsi que dans la presse ou les milieux intellectuels de l’époque, le terme est particulièrement utilisé pour caractériser le fonctionnement politique de la Restauration des Bourbons en Espagne (1874-1923), en raison du très influent essai intitulé Oligarquía y caciquismo (« Oligarchie et Caciquisme ») de Joaquín Costa, publié en 1901[3]. Néanmoins, le caciquisme est également caractéristique de périodes antérieures du pays — notamment le règne d'Isabelle II[4] — et est aussi appliqué à d’autres configurations, par exemple au Portugal pendant la Monarchie constitutionnelle (1820-1910)[5] ou en Argentine[6] et au Mexique[7] vers la même période.

Concept du « cacique »[modifier | modifier le code]

Le terme espagnol de « cacique » — ensuite emprunté par différentes langues occidentales dont le français — est dérivé du mot arawak kassequa désignant les personnes qui avaient la plus grande prééminence parmi les tribus de taïnos des Antilles et étaient donc leurs chefs[6].

Rapporté par Christophe Colomb, au retour de son premier voyage en Amérique (es)[8],[9] en 1492, les conquistadors l’utilisent et étendent son emploi au contexte de l’Amérique centrale et d’autres communautés indigènes auxquelles ils font face[6],[7], jusqu’aux souverains absolus des empires de la civilisation précolombienne[10].

Le concept de « cacique » se distingue alors de celui de « seigneur » (« señor »), issu du féodalisme, par son infériorité hiérarchique : les caciques constituent des intermédiaires privilégiés, ils sont les principaux interlocuteurs entre l’autorité des « maîtres » ou « seigneurs » — les conquistadors — et les populations que ces derniers prétendent juguler. On distingue les « bons caciques », qui collaborent docilement avec les encomenderos — autorités coloniales et ecclésiastiques —, des « mauvais caciques », qu’il faut soumettre ou écarter[11]. Le terme est ainsi maintenu, pour « montrer la différence entre l'autorité du conquérant et les autorités des vaincus[12] ». En effet, « le rôle du cacique consistait à combler la distance qui séparait la population indienne de l'administration coloniale. En même temps, et à l'autre extrême, son pouvoir dans la localité reposait sur le fait que ses bonnes relations avec l'administration centrale lui permettaient de servir, en plus de se servir lui-même, l'administration locale »[13].

À partir du XVIIIe siècle au moins, le terme acquiert un sens plus général de « personne puissante, qui jouit d’une influence par la crainte qu’il inspire dans une localité », appliqué au contexte péninsulaire, avec une connotation péjorative. Le terme de « cacique » est présent dans le Diccionario de Autoridades de 1729, qui le définit comme « Seigneur des vassaux, ou le Supérieur dans la Province ou Pueblos de Indios », mais ajoute que « par similitude, il est entendu comme le premier d'un Pueblo ou d'une République, qui a plus de commandement et de pouvoir, et veut par sa superbe être craint et obéi des inférieurs ». Ainsi, le terme commence à être appliqué aux personnes qui avaient une influence et un pouvoir excessifs au sein d'une communauté[11],[14].

Dans l'édition de 1884 du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, il apparaît avec son sens actuel dans ses deux acceptions :

- Domination ou influence du cacique d'une ville ou d'une comarque.

- Intromission abusive d'une personne ou d'une autorité dans certaines affaires, usant de son pouvoir ou de son influence.

L’influence du cacique n’est pas limitée à la sphère politique mais s'étend à toutes les relations humaines. Ainsi, « cacique » finit par devenir un « concept atemporel et universel », applicable à tout groupe humain et dans toute sorte de contextes, en référence à des « […] relations de pouvoir et d’influence entre [personnes] inégales qui comportent patronages et clientélismes, paternalismes et dépendances, et, par suite, faveurs et châtiments, remerciements et malédictions »[11]. Le « bon cacique » devient alors la figure protectrice, celui qui prodigue ses faveurs, et s’oppose au « mauvais cacique », celui qui réprime, exclut ou est source de privations[15].

Termes liés[modifier | modifier le code]

En Espagne, la presse de l’époque parle également de « caudillisme » (caudillismo ou caudillaje) comme synonyme de « caciquisme », et désigne les caciques comme des « caudillos »[6].

Un autre mot dérivé de « cacique » est « cacicada » qui signifie « injustice, action arbitraire [d’un cacique] »[16],[17].

Utilisations contemporaines[modifier | modifier le code]

Dans le milieu du football, le défenseur argentin Iselín Santos Ovejero (en) a été surnommé en espagnol el cacique del área (« le cacique de la surface de réparation »)[15].

En Espagne[modifier | modifier le code]

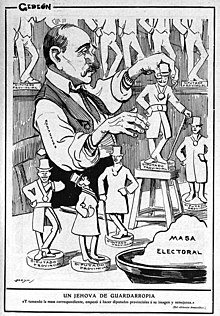

En Espagne, on appelle « caciquisme » le réseau de relations clientélaires qui définit le régime politique de la Restauration et sur lequel se fonde la fraude qui caractérise toutes les élections générales de cette période, bien que le système caciquiste ait également existé pendant la majeure partie du règne d'Isabelle II (dans sa période libérale) et pendant le sexennat démocratique[18]. Il devient toutefois un maillon véritablement essentiel au cours de la Restauration Bourbonienne, en permettant de « fabriquer » les élections à la guise du pouvoir central en cas d’alternance politique entre le parti conservateur et le parti libéral — les « partis dynastiques » —[19],[20].

Dans le contexte de la Restauration, le terme de « cacique » désigne de façon générique une personnalité influente dans une zone déterminée. La fonction du cacique est officieuse, mais il jouit d’un immense pouvoir : « Rien ne se fait sans son accord, encore moins contre lui. En cas de conflit avec le représentant du pouvoir central — le gouverneur civil —, c'est le cacique qui a le dernier mot […] »[21]. Il tient la population locale sous sa coupe et peut facilement décider du sort d’une élection, d’autant que les votes ne se font pas à bulletin secret — l’Espagne n’étant pas une exception en la matière —[22].

Dans la relation patron/client « un individu de statut supérieur (patron) utilise ses ressources et son influence pour fournir une protection ou des avantages à une personne de statut inférieur (client) qui, à son tour, lui offre réciproquement un soutien et une assistance généraux, y compris les services personnels au patron », signale Manuel Suárez Cortina[23]. D'autre part, « les clientèles étaient, en général, indifférentes aux idéologies, aux programmes ou à la couleur du parti pour ce qui était de leur projection collective. Et cela tendrait, bien sûr, à désidéologiser la politique. […] Les clients attendaient des faveurs personnelles […] », note José Varela Ortega[24].

Bien que, avec le terme « oligarchie », le terme caciquisme ait surtout été utilisé pour caractériser le régime politique de la Restauration, José Varela Ortega situe la naissance du système caciquiste vers 1845. «Avant 1845 [...] l'influence de l'administration était moindre qu'après. [le caciquisme] dominait l'administration locale contre l'administration centrale ; les notables locaux, face aux caciques ; les propriétaires terriens face aux fonctionnaires. […] Après 1845, la centralisation et les districts uninominaux inaugurent l'ère caciquiste proprement dite de l'ingérence de l'administration et des fonctionnaires du parti, contre le notable local. […] Le comte de San Luis créa en 1850 ce qu'on appela les « Assemblées [Cortes] de famille » et inaugura l'ère des élections administratives ou d'ordre royal. Le gouvernement intervint activement dans les élections. C'est-à-dire qu'il y eut une « direction » gouvernementale, par opposition à « l'influence légitime », comme on appelait celles des notables dans les années 1930[25] ».

Partant de ce fait, Varela Ortega souligne que « le caciquisme ne fut pas l'invention de Cánovas[26]. Sous la Restauration, il fut distribué avec plus d'ordre et d'accord, d'où la différence. Mais à partir des années [18]50 et surtout au cours des années [81]60 et [18]70, le gouvernement intervenait également dans les élections, occupant la place d'un électorat absent. De même, les organisations du parti utilisaient l'administration à des fins partisanes comme elles le feront sous la Restauration[25] ».

Certains auteurs relèvent ainsi que le régime politique du règne d'Isabelle II était « oligarchique par loi ―ce qui est la manière la plus définitive et la plus extrême de l'être―, comme en témoigne le fait que tout au long de cette période, le suffrage censitaire était en vigueur de sorte que seuls les grands propriétaires, et parfois les moyens, avaient la capacité d'être électeurs et éligibles. Et caciquiste dans la pratique, puisque la quasi-totalité des vingt-deux élections tenues furent remportées par le parti qui les a convoquées[27] ».; « les relations politiques clientélistes étaient déjà solidement établies depuis le milieu du XIXe siècle » dans l'Espagne isabelline et le sexennat démocratique ne les élimina pas, période au cours de laquelle aucun gouvernement ne fut non plus battu dans les urnes. « Lorsque le système politique de la Restauration fut établi, le développement du clientélisme en Espagne avait déjà une longue histoire »[28].

Caciquisme et Restauration[modifier | modifier le code]

Bien que le terme de « caciquisme » fût utilisé très tôt pour désigner le régime politique de la Restauration ―aux élections générales de 1891, remportées comme toujours par le gouvernement qui les convoquait, on parla déjà du « fléau dégoûtant du caciquisme »[30]―, c'est après le dénommé « désastre de [18]98 » que son usage se généralisa. La même année, le libéral Santiago Alba imputait déjà le désastre à l'« insupportable caciquisme »[31].

C’est surtout dans les zones rurales que le caciquisme eut un protagonisme important ; il le maintint jusqu’aux tout derniers temps du régime. Si le système caciquiste était dénoncé par les partisans de la réforme du système et était largement réprouvé dans l'opinion publique et les grandes villes, ces critiques eurent peu de poids dans la plus grande partie du pays et furent « tolérées par les pauvres locaux : dans une petite ville peu nombreuses étaient les familles qui n’avaient pas un membre à l’intérieur du système »[32]. En définitive, le caciquisme est possible grâce à l’indifférence que ses pratiques suscitent chez le plus grand nombre et l’absence de mobilisation effective d’une grande partie de l’électorat[33].

En 1901, l'athénée de Madrid ouvrit une enquête-débat sur le régime sociopolitique existant en Espagne, à laquelle participèrent une soixantaine d'hommes politiques et d'intellectuels. Le rapport de synthèse de cette discussion fut rédigé par le régénérationniste Joaquín Costa et s'intitulait Oligarchie et caciquisme comme forme actuelle de gouvernement en Espagne. Urgence et moyen de le changer. Dans celui-ci Costa affirmait qu'en Espagne « il n'y a pas de Parlement ni de partis, il n'y a que des oligarchies », « une minorité sans autre intérêt que celui personnel de la minorité dirigeante elle-même ». Cette oligarchie, dont les « cadres supérieurs » étaient les « primats » (hommes politiques professionnels basés à Madrid, le centre du pouvoir), était soutenue par un vaste réseau de « caciques du premier, second ou troisième degré disséminés sur tout le territoire ». Le lien entre les grands caciques ―les « primats » ― et les caciques locaux était constitué par les gouverneurs civils . Costa insistait dans son rapport sur le fait que l'oligarchie et le caciquisme n'étaient pas des cas exceptionnels du système, mais étaient « la règle, le régime même ». Pratiquement tous les participants à l'enquête-débat souscrivirent à cette conclusion, dont l'appréciation persiste jusqu'à nos jours. Plus d'un siècle plus tard, le « binôme de Costa, devenu le titre de livres et de manuels d'histoire, continue d'être le plus utilisé pour caractériser la période restaurationniste », souligne Carmelo Romero Salvador[34].

Par exemple José María Jover, dans un manuel universitaire très utilisé dans les années 1960 et 1970 affirmait au sujet du régime de la Restauration :

« Nous sommes, donc, en présence d'une réalité constitutionnelle qui n'est certainement pas prévue dans le texte écrit de la Constitution. Realité basée sur deux institutions de fait. D'une part, sur l'existence d'une oligarchie ou minorité politique dirigeante, constituée par des hommes des deux partis (ministres, sénateurs, députés, gouverneurs civils, propriétaires de titres de presse…) et étroitement connectée tant par son extraction sociale que par ses relations familiales et sociales avec les groupes sociaux dominants (propriétaires terriens, noblesse de sang, bourgeoisie d'affaires, etc.). D'autre part, dans une espèce de survivance seigneuriale dans les miliieux ruraux, en vertu de laquelle certaines figures de la ville ou de la localité, distinguées par leur pouvoir économique, leur fonction administrative, leur prestige ou leur « influence » auprès de l'oligarchie, contrôlent de façon directe d'importants groupes humains ; cette survivance seigneuriale sera appelée caciquisme. Le « politicien » à Madrid ; le « cacique » dans chaque comarque ; le gouverneur civil dans la capitale de chaque province comme lien entre l'un et l'autre, constituent les trois pièces clés dans le fonctionnement réel du système. »

Manuel Suárez Cortina signale que Costa et les critiques contemporains du système de la Restauration, comme Gumersindo de Azcárate, « considérèrent que le fonctionnement politique de la Restauration était une sorte de nouveau féodalisme, où la volonté politique des citoyens était usurpée au profit de les détenteurs du pouvoir : une oligarchie qui violait la véritable volonté nationale par la fraude et la corruption électorale » et que « cette ligne interprétative fut consolidée dans l'historiographie espagnole tant marxiste que libérale[35] ». Une interprétation similaire de l'analyse de Costa est celle de Joaquín Romero Maura, cité par Feliciano Montero, qui coïncide également sur le fait que pendant longtemps elle fut la plus répandue pour expliquer le phénomène du caciquisme dans l'Espagne de la Restauration. Selon Romero Maura, Costa et ceux qui suivent sa ligne interprétative, considèrent le caciquismo comme « le reflet, au niveau politique, du contrôle économique exercé par les oligarchies foncières et financières », facilité par l'existence d'un électorat « "anesthésié" ou démobilisé, en raison du niveau de développement économique et de l'intégration sociale des régions géographiques du pays » (communications déficientes, économie fermée, taux d' analphabétisme élevé, etc.)[36].

Au début des années 1970, plusieurs historiens (Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega et Javier Tusell) adoptèrent une nouvelle perspective dans leurs études sur le caciquisme, aujourd'hui dominante, se focalisant sur les éléments strictement politiques et comprenant « le caciquisme comme résultat des relations patron/client[37] ». Selon Suárez Cortina, « les éléments les plus caractéristiques de cette interprétation mettent en évidence le caractère extra-économique de la relation patron/client, la démobilisation générale de l'électorat, le poids des composantes rurales par rapport aux composantes urbaines, la diversité de la nature des relations et des échanges entre patrons et clients, selon les différents époques et lieux ; en définitive, les traits les plus significatifs qui dominent les relations de patronage[38] ».

Fonctionnement[modifier | modifier le code]

Les caciques — comme les hommes politiques de la même époque — sont rarement des individus corrompus à titre personnel — ils ne cherchent généralement pas à s’enrichir personnellement par la corruption —, la corruption réside davantage dans les structures du système, où l’État et ses ressources se trouvent mis au service d’une oligarchie et dont le cacique constitue un rouage essentiel[39].

La fonction fondamentale du cacique, qui n'occupe normalement aucun poste officiel et qui n'est souvent pas non plus un potentat, est de « médier » entre l'Administration et ses « clients », qui sont nombreux et de toutes classes sociales, et dont il cherche systématiquement à satisfaire les intérêts par des moyens illégaux ―« le caciquisme se nourrit de l'illégalité »―. Les caciques constituent ainsi les intermédiaires, les chaînons manquants entre un État déficient et ses administrés qui en sont éloignés — tant physiquement que symboliquement —[21],[40]. « Parmi les bénéficiaires individuels ou recevant des faveurs figurent à la fois celui qui obtient une exemption de service militaire que celui qui obtient une évaluation à la baisse de la fortune imposable. D'autre part, se trouvent les bénéfices réalisés pour l'ensemble d'une population (une autoroute, le passage à niveau, une institution scolaire...), ou la gestion des intérêts d'un certain groupe social et économique, à la tête duquel il est commode de placer un cacique pour renforcer sa position[41] ». Par exemple, grâce au cacique Alejandro Pidal y Mon et son fils Pedro (es), les Asturies disposent au début du XXe siècle d’un réseau routier « véritablement luxueux »[39]. De même, c’est à Juan de la Cierva y Peñafiel que l’Université de Murcie doit sa création en 1914[39].

C’est le cacique qui organise la fraude électorale — le pucherazo — : le « bourrage » d’urne, voire le remplacement pur et simple de ces dernières[42], le « vote des morts », etc. sont monnaie courante[1].

L’influence du cacique — sa « clientèle » — repose sur sa faculté à disposer de ressources variées — économiques, administratives, fiscales, académiques, médicales… — dont il use, sur la base d’arrangements pour ceux qui le servent, et de pressions, menaces ou chantages pour les autres : le cacique peut créer ou supprimer des emplois, fermer ou ouvrir un commerce, manipuler la Justice et l’administration locales, obtient les exemptions des obligations militaires, détourne certaines taxes au bénéfice de politiciens locaux[43], permet discrètement des achats de biens de première nécessité sans l'acquittement des consumos[44], il aide aux démarches administratives, permet la création de nouvelles infrastructures comme des routes ou des écoles[40], il prête de l'argent — « le sien […] ou celui de l’État; il n’est jamais pressé de se faire rembourser : sa générosité lui vaut la reconnaissances des humbles qui ne feront rien sans le consulter et qui, bien entendu, voteront selon ses instructions »[21] —, etc.

« Le cacique, libéral ou conservateur, a une influence dans la localité qui découle de son contrôle sur les actes administratifs ; ce contrôle s'exerce dans le sens d'imposer des actes illégaux à l'administration ; l'immunité du cacique vis-à-vis des gouvernements découle du fait qu'il est le chef local de son parti »o[45] [46]. Ses agissements étaient résumés dans la maxime : « la loi régit pour l'ennemi et pour l'ennemi [régit] la faveur[47] [48] ».

« Le cacique distribue des choses qui appartiennent à la juridiction de l’État, des provinces et de la municipalité, et il est distribue selon son bon vouloir. Des postes dans ces administrations, des permis de construire ou d’ouvrir des commerces ou d’exercer des professions, des réductions ou exemptions d’obligations légales de toutes sortes, ajouté au fait que, s’il a le pouvoir de faire tout cela, il l’a aussi de nuire à ses ennemis, et d’en libérer ses amis. Dans quelques cas, le cacique avec une fortune personnelle peut faire des concessions e son propre pécule, mais normalement ce que le cacique fait est de canaliser des faveurs administratives. Le caciquisme, par conséquent, se nourrit d’illégalité […]. Le cacique doit s’assurer que tout une gamme de décisions administratives et judiciaires importantes pour la vie ou des personnes de la localité sont prises en fonction de critères anti-juridiques qui le convainquent lui. »

Feliciano Montero caractérise le cacique comme « l'intermédiaire entre l'administration centrale et les citoyens », de sorte que son influence ne se limite pas à la période électorale ―bien que ce soit alors qu'elle devient la plus scandaleuse― mais « est constante dans la vie politique du pays ». « Le caciquisme est avant tout la manifestation et l'expression logique d'une structure sociale et politique qui se manifeste de façon permanente et quotidienne dans les relations interpersonnelles (patron-client) et dans les relations politico-administratives[49] ». Un juge de l'époque de la Restauration définit le caciquisme comme « le régime personnel qui est exercé dans les villages [pueblos] en tordant ou en corrompant, par moyen de l’influence politique, les fonctions propres de l’État, pour les subordonner à des intérêts égoïstes de partialités ou d’individus déterminés[50] ». Ainsi, la clé du système caciquil « était sous le contrôle de l'administration[51] ». Le libéral José Canalejas, se référant en 1910 à un puissant cacique d'Osuna, dit dans une lettre écrite au conservateur Antonio Maura qu'« ils n'avaient rien, absolument rien d'autre que l'influence auprès des hauts fonctionnaires de tous ordres, qui désobéissant au gouvernement, Ils commétaient toutes sortes d'abus[52] ». En résumé : « le cacique est le chef local de parti qui manipule l'appareil administratif à son profit et à celui de sa clientèle[53] ».

Sous la Restauration, la lettre des lois ne correspondait pas aux pratiques politiques, et encore moins aux pratiques électorales. Le processus de « préparation » des élections a été fréquemment rapporté. Il commençait par l'« encasillado », opération par laquelle le ministère de l'Intérieur remplissait les « cases » correspondant aux circonscriptions avec les noms des candidats que le gouvernement était disposé à protéger. Ces candidats pouvaient être issus du parti au pouvoir (celui qui avait obtenu le décret de dissolution des Cortès et organisé les élections pour se faire une majorité) ou de l'opposition. Car l’encasillado n'était pas simplement un ordre gouvernemental, mais le résultat d'âpres négociations entre les différentes forces politiques. En effet, dans le même parti qui contrôlait le Conseil des ministres, cohabitaient habituellement des tendances différentes, représentées par les chefs de file de clientèles diverses, qui réclamaient tel ou tel nombre de sièges parlementaires selon leur force. La décomposition des deux partis dynastiques sous le règne d'Alphonse XIII augmenta le nombre de chefs et rendit difficile l’encasillado.

Les caciques étaient organisés sous la forme d’un vaste réseau informel hiérarchisé — le cacique local est subordonné au cacique de district, qui reçoit lui-même les instructions du gouverneur civil de la province[1] —[54].

Après l’encasillado, qui avait lieu à Madrid, les négociations se poursuivaient au niveau local, par l'intermédiaire du représentant du pouvoir central dans chaque province, le gouverneur civil. Le gouverneur cherchait un accord avec les caciques de sa zone, pour pouvoir ajuster les résultats de celle-ci aux souhaits du ministère. Les caciques, qui contrôlent les différents postes importants (mairies, tribunaux, etc.), agissaient selon leur influence et imposaient souvent leur volonté au représentant du gouvernement. Le plus souvent, les conseils municipaux et les juges de l'opposition démissionnaient en faveur de partisans ministériels, mais l'autorité pouvait se trouver contrainte de suspendre les fonctions de ceux qui ne le faisaient pas volontairement. Comme il devint avec le temps plus difficile de procéder à ces falsifications, certains caciques en arrivèrent même à inscrire les morts du cimetière local dans les listes électorales.

Dans certains cas, les candidats désignés des partis dynastiques pouvaient changer de parti d’une élection à la suivante[19]. Une anecdote illustrant le fonctionnement du caciquisme et la confiscation du pouvoir par les deux partis dynastiques est la déclaration faite à la fin du XIXe siècle par le cacique de Motril (Grenade) au casino local, après qu’il prit connaissance des résultats d’une élection[55] :

« Nous, les libéraux, étions convaincus que nous gagnerions les élections. Cependant, Dieu en a voulu autrement. — Longue pause — À ce qu'il paraît, ce sont nous, les conservateurs, qui avons gagné les élections. »

L’instauration du suffrage universel en 1890, loin d’amener une démocratisation du système, augmente en réalité considérablement les pratiques caciquistes[56][30].

Les partis dynastiques, qui doivent leur maintien au pouvoir à cette corruption institutionnalisée, renoncèrent à réformer en profondeur le système municipal — en dépit de 20 projets de réforme du gouvernement local présentés entre 1882 et 1923, bien qu’ils aient également durement critiqué le système[57] —. Les seuls qui eurent une véritable intention politique de mettre fin aux abus des réseaux d’influence — et y parvinrent de fait dans certaines circonscriptions, bien que trop marginalement à l’échelle du pays — furent les groupes politiques exclus du turno : dans un premier temps conservateurs de Silvela, républicains et socialistes[32], puis les régionalistes catalans[58].

Fin du caciquisme : dictature de Primo de Rivera et Seconde République[modifier | modifier le code]

À partir du XXe siècle, le système se fragilise et finit par reposer uniquement sur les régions rurales économiquement sous-développées. Les taux de participation y sont très élevés, ce qui ne peut s’expliquer que par la manipulation massive des votes. Au contraire, dans les grands centres urbains, la participation est habituellement basse et les partis dynastiques sont considérablement affaiblis — dès le début du siècle, ils disparaissent du panorama politique à Barcelone, puis à Valence —[59],[60].

À certains moments il sembla que l'opinion publique allait briser le cercle politique oligarchique, comme lors de l'introduction du suffrage universel masculin (1890), lors de la crise coloniale (1898) ou dans la dernière étape de la Restauration, lorsque les partis du turno se décomposaient, mais cela n'eut finalement pas lieu. L'impuissance ressentie par ceux qui souhaitaient un changement politique substantiel explique en partie l'acceptation dans l'opinion du coup d'État de Primo de Rivera (1923), au programme duquel la fin de la « vieille politique » et la « régénération du pays » figuraient comme des priorités. Les objectifs déclarés de la dictature comprenaient le simple remplacement de la « politique minuscule » de l'étape caciquil, réduite au service des clientèles, par la « politique authentique ». Le travail du dictateur était presque conçu comme celui d'un messie qui allait miraculeusement sortir l'État de sa prostration. Cependant, les mesures contre le caciquisme appliquées par le nouveau régime furent de courte durée : les conseils municipaux et députations furent suspendus, et ces institutions furent soumises d'abord à la surveillance des autorités militaires de chaque province, et ensuite des délégués gouvernementaux envoyés à cet effet. Ces délégués finirent dans bien des cas par se substituer aux caciques, ou virent leur œuvre régénératrice rendue impossible par la résistance des caciques eux-mêmes.[réf. nécessaire]

La proclamation de la République en 1931 et les transformations de l'ordre démocratique qu'elle entraîna se traduisirent dans la pleine participation de courants politiques jusque-là marginalisés, comme les partis républicains et socialistes, et la mise en place d'une législation électorale plus juste et plus participative. Cela conduisit dans certaines régions à la crise définitive du système caciquiste, mais ailleurs cette méthode de domination séculière conserva toute sa force car les forts liens d'influence personnelle étaient sa garantie persistèrent. D'autre part, les instances traditionnelles du pouvoir dans le domaine agraire ont commencé à s'organiser en défense de leurs intérêts à travers des partis capables de rivaliser dans la nouvelle situation. C'est ainsi que surgirent de nouvelles forces politiques de nature conservatrice, comme les agrariens ; d'autres subirent un important processus de modération comme le radicalisme ; enfin, d'importants partis de masse furent également, comme la CEDA.[réf. nécessaire]

Interprétations[modifier | modifier le code]

Pour l’historien britannique Raymond Carr, le caciquisme peut être vu comme le produit de l'imposition d'institutions formellement démocratiques sur une économie sous-développée — une « société anémique », dans les mots de José Ortega y Gasset —[39]. Il est rendu possible par la centralisation du système de la Restauration, dans lequel les administrations locales — municipale et provinciale — sont totalement manipulées par le pouvoir central[43], et par la politisation du corps judiciaire[61]. Pour assurer le fonctionnement de ce système, « toute confrontation électorale était généralement précédée par un changement massif des maires et juges locaux »[62].

Selon l’historienne Pamela Radcliff, « l’apparition du caciquisme fut […] un produit moderne de la révolution libérale, un mécanisme qui surgit pour articuler le nouvel État à l'intérieur de la dynamique particulière local / central de l’Espagne du XIXe siècle. De même que les pronunciamientos et l’intervention militaire, le caciquisme fut un autre canal à travers duquel fonctionna l'État libéral, pas la preuve principale de son échec »[63].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Caciquismo (España) » (voir la liste des auteurs).

- (ca) Caciquisme dans la Gran Enciclopèdia Catalana

- (en) Entrée « Caciquism » de l´Encyclopædia Britannica.

- « […] la existencia del caciquismo no comenzó en tiempos regeneracionistas, pero fue entonces cuando se acuñó com uno de los varios "males de la patria" que aquejaban a la España intersecular […]. […] este binomio [oligarquía y caciquismo] de Costa, convertido en título de libros y manuales de historia, sigue siendo, más de un siglo después, el más utilizado para caracterizar la etapa restauracionista. […] El hecho […] de poner el acento de olarquía y caciquismo exclusivamente en la época de la Restauración (1875-1923) ha dado pie en la historiografía española a una compartimentación en periodos que dificulta ver líneas de continuidad en lo esencial y entorpece notablement la comprensión de las largas trayectorias. » (Romero Salvador 2021, p. 9, 21-22)

- « […] contraponemos términos que no son excluyentes. Lo que se contrapone a militarismo no son oligarquía y caciquismo, sino civilismo […]. Un régimen militarista puede ser también oligárquico y caciquil. De hecho, el régimen isabelino [lo] fue […] caciquil por práctica, dado que casi la totalidad de las veintidós elecciones celebradas las ganó el partido que las convocaba. » (Romero Salvador 2021, p. 24-25)

- Tavares de Almeida 1991.

- Juan pro (trad. de l'espagnol par Stéphane Michonneau), « Figure du cacique, figure du caudillo : les langages de la construction nationale en Espagne et en Argentine, 1808-1930 », Genèses, no 62, , p. 27-48 (lire en ligne, consulté le )

- (es) Lorenzo Meyer (es), « Los caciques: Ayer, hoy ¿y mañana? », Letras Libres, (lire en ligne, consulté le )

- Informations lexicographiques et étymologiques de « cacique » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- (es) Joan Coromines, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico

- Romero Salvador 2021, p. 17-32.

- Romero Salvador 2021, p. 18-19.

- Romero Salvador 2021, p. 17-18. « Situados en ese escalón jerárquicamente intermedio entre los señores y los componentes de las tribus, los caciques resultaban, más que útiles, obligados para los sobrevenidos conquistadores. »

- Varela Ortega 2001, p. 410.

- Varela Ortega 2001, p. 409-410.

- Romero Salvador 2021, p. 19.

- (es) Entrée « cacicada » du Diccionario de la lengua española, Real Academia Española

- Romero Salvador 2021, p. 20.

- Suárez Cortina 2006, p. 96-97.

- Radcliff 2018, p. 146-147

- Carr 2003, p. 353-354.

- Pérez 1996, p. 613

- Radcliff 2018, p. 146 : « grandes empresarios o terratenientes podían intimidar a sus empleados en el momento de depositar el voto, los burócratas con conexiones en Madrid podían conseguir el permiso para construir la carretera deseada a cambio de votos, o los funcionarios locales podían llenar el censo electoral con individuos fallecidos. Todos estos mecanismos funcionaban en parte porque no existía el voto secreto, ni confirmación de la identidad del votante y ningún control independiente del lugar de votación. »

- Suárez Cortina 2006, p. 98. « Las relaciones patrón/cliente no son, en sí mismas, relaciones de fuerza, por más que resulta indudable la presencia de una multitud de circunstancias que obligan al cliente a ponerse en manos de patrón. La relación se asienta sobre la idea del beneficio mutuo y la exclusión de otros en el acceso a los recursos manejados por el sistema clientelar. »

- Varela Ortega 2001, p. 416-417.

- Varela Ortega 2001, p. 465-466.

- souvent décrit comme l’« architecte » du système politique de la Restauration

- Romero Salvador 2021, p. 24-25. « Fue, precisamente, una forma determinada de utilizar el caciquismo electoral durante este periodo [isabelino] la que robusteció el militarismo. Aspirando cada uno de los partido ―Moderado y Progresista― a monopolizar el poder y sabiendo que quien lo tenía ganaba las elecciones, la única opción del otro partido era, vedada la vía de las urnas, la de un pronunciamiento militar que resultase triunfante, le llevase al Gobierno y desde él convocar elecciones que, indefectiblemente, ganaría. »

- Suárez Cortina 2006, p. 96-97. « Sagasta [en el Sexenio] pudo desarrollar prácticas caciquiles con la misma impunidad que antes lo había hecho Posada Herrera o que más tarde desarrollaría Romero Robledo. »

- «Explication de la carte : Alava : Urquijo, Albacete : Ochando, Alicante : Capdepón, Almería : Navarro Rodrigo, Ávila : Silvela. Badajoz : Gálvez Holguín (Leopoldo Gálvez Hoguín en Congreso). Baléares : Maura. Barcelone : Comillas. Burgos : Liniers. Cáceres : Camisón (Laureano García Camisón en Congreso). Cadix : Auñón. Canaries : León y Castillo. Castellón: Tetuán. Ciudad Real : Nieto. Cordoue : Vega Armijo. La Corogne : Linares Rivas. Cuenca : Romero Girón. Gérone : Llorens. Grenade : Aguilera. Guadalajara : Romanones. Guipuscoa : Sánchez Toca. Huelva : Monleón. Huesca : Castelar. Jaén : Almenas. León : Gullón. Lérida : Duque de Denia. Logroño: Salvador (Amós Salvador sur le Diccionario Biográfico Español (DBE), Miguel Salvador sur le DBE). Lugo : Quiroga Ballesteros. Madrid: La bola de Gobernación. Malaga : Romero Robledo. Murcie : García Alix. Navarre : Mella. Ourense : Bugallal. Oviedo: Pidal. Palencia : Barrio y Mier. Pontevedra : Elduayen. Salamanque : Tamames. Santander : Eguillor. Ségovie : Oñate. Séville : Ramos Calderón. Soria : Vizconde de los Asilos. Tarragone : Bosch y Fustegueras. Teruel : Castel. Tolède : Cordovés. Valencia: Jimeno. Valladolid : Gamazo. Biscaye : Martínez Rivas (José María Martínez de las Rivas sur Auñamendi). Zamora : Requejo. Saragosse : Castellano.»

- Dardé 1996, p. 84.

- Varela Ortega 2001, p. 409.

- Carr 2003, p. 358

- Varela Ortega 2001, p. 501, 528.

- Romero Salvador 2021, p. 20-22.

- Suárez Cortina 2006, p. 95.

- Montero 1997, p. 62-64.

- Suárez Cortina 2006, p. 95-96.

- Suárez Cortina 2006, p. 95; 97. « El patronazgo aparece como un modo de organización política dominante en numerosos países del Mediterráneo, de una manera especial en Italia, España, el norte de África y Oriente Medio, pero también lo encontramos en la Inglaterra del siglo XVIII y la Francia del siglo XIX »

- Carr 2001, p. 35.

- Elizalde Pérez-Grueso et Buldain Jaca 2011, p. 386

- Montero 1997, p. 64-65.

- Martorell Linares et Juliá 2019, p. 128.

- Carr 2003, p. 357.

- Impôt indirect sur la consommation (Carr 2003, p. 357).

- Montero 1997, p. 64.

- Varela Ortega 2001, p. 410-411.

- Romero Salvador 2021, p. 68.

- Varela Ortega 2001, p. 412.

- Montero 1997, p. 60-61.

- Varela Ortega 2001, p. 413.

- Varela Ortega 2001, p. 426-429. « Dinero y violencia, por grandes que fueran, no constituyeron nunca condición suficiente para el poder. La única condición necesaria y suficiente común a todas las formas de caciquismo fue el control del aparato administrativo; la intervención y manipulación de la administración. »

- Varela Ortega 2001, p. 429.

- Varela Ortega 2001, p. 429-430.

- « [el cacique] era el hombre que podía entregar los votos, tanto si se trataba de una sola provincia como los de una gran ciudad o los de un pequeño municipio. […] había toda una jerarquía de caciques, cada uno con su zona de influencia. » (Carr 2001, p. 32).

- (es) Paul Preston, La Guerra Civil Española : reacción, revolución y venganza, Penguin Random House Grupo Editorial (es), (lire en ligne).

- Suárez Cortina 2006, p. 130-131.

- Carr 2003, p. 361.

- Carr 2003, p. 362.

- Carr 2001, p. 33.

- Cucó 1979, p. 69.

- « Si España hubiera poseído el cuerpo judicial independiente de Inglaterra o el sensato código de derecho administrative de Francia, el caciquismo no habría florecido. » (Carr 2003, p. 359).

- Carr 2001, p. 32.

- Radcliff 2018, p. 98

Annexes[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Clientélisme

- Élections pendant la Restauration bourbonienne en Espagne

- Paternalisme

- Pouvoir politique

- Pouvoir symbolique

- Pouvoir (sciences sociales)

- Relais d'opinion

- République bananière

- Réseau social

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- (es) Raymond Carr (trad. de l'anglais), España: de la Restauración a la democracia : 1875~1980 [« Modern Spain 1875-1980 »], Barcelone, Ariel, coll. « Ariel Historia », , 7e éd., 266 p. (ISBN 9-788434-465428).

- (es) Raymond Carr (trad. de l'anglais), España : 1808-1975, Barcelone, Ariel, coll. « Ariel Historia », , 12e éd., 826 p. (ISBN 84-344-6615-5).

- (es) Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España : Urgencia y modo de cambiarla, (lire en ligne)

- (ca) Alfons Cucó, Sobre la ideologia blasquista : Un assaig d'aproximació, Valence, 3i4, , 111 p. (ISBN 84-7502-001-1).

- (es) Carlos Dardé, La Restauración, 1875-1902 : Alfonso XII y la regencia de María Cristina, Madrid, Historia 16, coll. « Temas de Hoy », (ISBN 84-7679-317-0).

- (es) María D. Elizalde Pérez-Grueso et Blanca Buldain Jaca (dir.), Historia contemporánea de España : 1808-1923, Madrid, Akal, (ISBN 978-84-460-3104-8), partie IV, « La Restauración, 1875-1902 », p. 371-521.

- (es) Miguel Martorell Linares et Santos Juliá, Manual de historia política y social de España (1808-2011), RBA, , 544 p. (ISBN 9788490562840).

- (es) Feliciano Montero, La Restauración. De la Regencia a Alfonso XIII, Madrid, Espasa Calpe, , 1-188 p. (ISBN 84-239-8959-3), « La Restauración (1875-1885) ».

- Joseph Pérez, Histoire de l’Espagne, Paris, Fayard, , 921 p. (ISBN 978-2-213-03156-9).

- (es) Pamela Radcliff (trad. de l'anglais par Francisco García Lorenzana), La España contemporánea : Desde 1808 hasta nuestros días, Barcelone, Ariel, , 1221 p. (ASIN B07FPVCYMS).

- (es) Carmelo Romero Salvador, Caciques y caciquismo en España (1834-2020), Catarata, , 208 p. (ISBN 978-8413522128).

- (es) Manuel Suárez Cortina, La España Liberal (1868-1917) : Política y sociedad, Madrid, Síntesis, (ISBN 84-9756-415-4).

- (pt) Pedro Tavares de Almeida, Eleições e caciquismo no Portugal oitocentista (1868-1890), Difel, (ISBN 972-29-0248-2, lire en ligne).

- (es) José Varela Ortega (préf. Raymond Carr), Los amigos políticos : Partidos, elecciones y caciquismo en la restauración (1875-1900), Madrid, Marcial Pons / Junta de Castilla-León, coll. « Historia Estudios », , 557 p. (ISBN 84-7846-993-1).

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :