« Euthanasie non volontaire » : différence entre les versions

(Aucune différence)

|

Version du 21 juillet 2022 à 23:02

L'euthanasie non volontaire est une euthanasie pratiquée alors que la personne concernée est incapable de formuler un consentement éclairé, par exemple si l'intéressé est mineur ou se trouve dans le coma. L'euthanasie non volontaire se distingue de l'euthanasie volontaire (euthanasie mise en œuvre avec le consentement du patient) et de l'euthanasie involontaire (quand le patient est incapable de formuler un consentement éclairé)[a]. L'euthanasie non volontaire s'étend ainsi aux enfants, si leurs parents s'opposent à l'euthanasie.

La décision de mettre un terme à la vie du patient est examinée sous plusieurs angles : les souhaits de la personne si elle était en état de s'exprimer ; la décision prise par le ou la responsable du patient en s'imaginant se trouver à la place du malade ; l'avis du médecin d'après ses propres critères et son propre raisonnement[2].

Légalité

L'euthanasie non volontaire se décline en deux versions : passive et active[3]. L'euthanasie passive consiste à priver le malade de soins vitaux (en), comme des antibiotiques, qui lui sont indispensables pour prolonger ses jours[4]. L'euthanasie active consiste à utiliser des substances ou des méthodes mortelles, comme l'injection d'un produit lytique, dans l'objectif de tuer le patient ; cette variante est la plus controversée. Certains auteurs estiment que ces nuances prêtent à confusion et sont inutiles[4].

L'euthanasie active non volontaire est illégale dans tous les pays du monde, même si elle est pratiquée aux Pays-Bas sur des enfants (voir la section ci-dessous) dans le cadre d'un accord entre les soignants et les magistrats[5]. L'euthanasie passive non volontaire (retrait des soins vitaux) est légale dans divers pays, comme en Inde, en Albanie, dans plusieurs lieux aux États-Unis ; elle est également pratiquée dans des hôpitaux anglais[6],[7].

L'euthanasie non volontaire fait l'objet de vastes débats. Par exemple, Len Doyal (en), professeur d'éthique médicale et ancien membre du comité d'éthique de la British Medical Association, a soutenu sa légalisation : en 2006, il déclare que les « soutiens en faveur de l'euthanasie volontaire devraient aussi réclamer l'euthanasie non volontaire si elle a lieu dans des circonstances adéquates et selon une réglementation idoine »[8]. Peter Saunders, directeur de campagne de Care Not Killing (en) (alliance entre des groupes chrétiens et de défense des personnes avec handicap), se prononce contre la légalisation et déclare que les propositions de Doyal représentent « la pire forme possible de paternalisme médical, selon lequel les médecins peuvent mettre fin aux jours des patients après avoir jugé que leurs vies n'ont aucune valeur, tout en invoquant simplement l'intérêt supérieur de leurs patients comme moteur de leurs actions »[9].

Débat et la pente savonneuse

L'euthanasie non volontaire fait partie des possibilités soulevées dans le cadre d'un argument de la pente savonneuse au sujet de l'euthanasie, raisonnement qui projette qu'en autorisant l'euthanasie volontaire, on ouvre la voie à une législation autorisant l'euthanasie involontaire et non volontaire[10], même si divers spécialistes de la bioéthique ont contesté cette éventualité[11],[12],[13].

Euthanasie non volontaire aux Pays-Bas

Depuis 2002, des formes d'euthanasie sont codifiées par la loi aux Pays-Bas. Ces législations prévoient que l'euthanasie et l'assistance médicale au suicide ne sont pas criminalisées si le médecin référent agit conformément aux critères du « soin nécessaire »[14]. Avant la promulgation de cette loi, l'euthanasie et l'assistance au suicide étaient déjà tolérées aux Pays-Bas depuis de nombreuses années, comme l'ont décrit des auteurs comme G. van der Wal et R. J. Dillmann en 1994[15]. Dans une enquête de 1994, sur 5 000 requêtes examinées aux Pays-Bas, dans près de 1 000 cas, les médecins ont prescrit des substances dans l'objectif explicite d'abréger les jours du patient, sans demande explicite de ce dernier ; ces initiatives peuvent être considérées comme des euthanasies non volontaires[15],[16].

Depuis 2004, les Pays-Bas se sont dotés d'un protocole à suivre en cas d'euthanasie sur des enfants de moins de 12 ans (voir ci-dessous), protocole ratifié par l'association nationale néerlandaise des pédiatres, même si appliquer ces principes demeure techniquement illégal. Eduard Verhagen (en), en coopération avec des collègues et des procureurs, a développé le protocole de Groningen qui définit les cas où le ministère public s'abstient d'entamer des poursuites[17],[18].

Euthanasie non volontaire sur des enfants

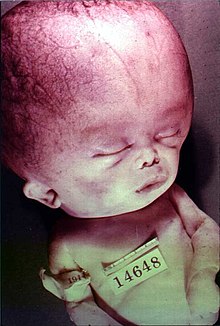

Euthanasie sur des nouveaux-nés

L'euthanasie active sur des nouveaux-nés est illégale partout dans le monde, à l'exception de facto des Pays-Bas comme indiqué ci-dessus. Un nouveau-né ne pouvant jamais exprimer sa pensée, l'euthanasie à cet âge, par définition, non volontaire. Des faits relativement anciens d'euthanasie sur un enfant sont documentés dans les actes du chirurgien Harry J. Haiselden (en) à Chicago au début du XXe siècle.

Grèce antique

Dans la Grèce antique, l'euthanasie non volontaire sur des enfants était pratiquée et reflétait des valeurs eugénistes, c'est-à-dire la croyance que l'euthanasie va améliorer la qualité génétique de la population ; elle se matérialisait par l'absence de soins pour l'enfant (euthanasie passive) plutôt que par une extermination physique. Cet acte était appelé « exposition »[19].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Non-voluntary euthanasia » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Selon Françoise Biotti-Mache, « On ne distingue pas seulement euthanasie volontaire (à la demande de la personne intéressée ou avec son consentement exprimé, par exemple par écrit, même bien avant le début de la maladie) et involontaire (en l’absence de demande exprimée, soit que l’intéressé ne se soit pas exprimé sur le sujet, soit qu’il ne soit plus en capacité de le faire), mais euthanasie non volontaire (non seulement, s’il n’y a pas demande du malade, mais s’il y a opposition de sa part) »[1].

Références

- Françoise Biotti-Mache, « L’euthanasie : quelques Mots de vocabulaire et d’histoire », dans Études sur la mort, (lire en ligne), chap. 150, p. 17-33.

- (en) Hazel Biggs, Euthanasia: Death with Dignity and the Law, Hart Publishing, (ISBN 1-84113-091-5)

- Rachels J, « Active and passive euthanasia », N. Engl. J. Med., vol. 292, no 2, , p. 78–80 (PMID 1109443, DOI 10.1056/NEJM197501092920206)

- NM. Harris, « The euthanasia debate », J R Army Med Corps, vol. 147, no 3, , p. 367–70 (PMID 11766225, DOI 10.1136/jramc-147-03-22)

- « Ending the Life of a Newborn: The Groningen Protocol,: Introduction » [archive du ], www.medscape.com (consulté le )

- (en) « India joins select nations in legalising "passive euthanasia" », The Hindu, Chennai, India, (lire en ligne)

- « American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine » [archive du ] (consulté le )

- (en) « 'Legalise euthanasia' says expert », BBC News Online, (lire en ligne)

- (en) Sarah Boseley, « Call for no-consent euthanasia », The Guardian, London, (lire en ligne)

- « Voluntary Euthanasia », sur Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, (consulté le )

- P. Lewis, « The empirical slippery slope from voluntary to non-voluntary euthanasia. », J Law Med Ethics, vol. 35, no 1, , p. 197–210 (PMID 17341228, DOI 10.1111/j.1748-720X.2007.00124.x, lire en ligne)

- CJ. Ryan, « Pulling up the runaway: the effect of new evidence on euthanasia's slippery slope. », J Med Ethics, vol. 24, no 5, , p. 341–4 (PMID 9800591, PMCID 1377611, DOI 10.1136/jme.24.5.341)

- BA. Manninen, « A case for justified non-voluntary active euthanasia: exploring the ethics of the Groningen Protocol. », J Med Ethics, vol. 32, no 11, , p. 643–51 (PMID 17074822, PMCID 2563300, DOI 10.1136/jme.2005.014845)

- « Reporting of euthanasia and physician-assisted suicide in the Netherlands: descriptive study », BMC Med Ethics, vol. 10, , p. 18 (PMID 19860873, PMCID 2781018, DOI 10.1186/1472-6939-10-18)

- van der Wal, G. et R. J. Dillmann, « Euthanasia in the Netherlands », British Medical Journal, vol. 308, no 6940, , p. 1346–1349 (PMID 8019226, PMCID 2540255, DOI 10.1136/bmj.308.6940.1346)

- John Fleming, « Euthanasia, The Netherlands, and Slippery Slopes », Bioethics Notes Research Occasional Paper, no 1,

- Eduard Verhagen et Pieter J.J. Sauer, « The Groningen Protocol — Euthanasia in Severely Ill Newborns », dans The New England Journal of Medicine, vol. 352, , 959–962 p. (PMID 15758003, DOI 10.1056/NEJMp058026)

- « Outrage from Churches over Euthanasia on Newborns » [archive du ], (consulté le )

- Cynthia Patterson, « "Not Worth the Rearing": Causes of Infant Exposure in Ancient Greece », Transactions of the American Philological Association, vol. 115, , p. 111–123

Annexes

Bibliographie

- Perrett RW, « Buddhism, euthanasia and the sanctity of life », J Med Ethics, vol. 22, no 5, , p. 309–13 (PMID 8910785, PMCID 1377066, DOI 10.1136/jme.22.5.309)

- (en) LaFollette, Hugh, Ethics in practice: an anthology, Oxford, Blackwell, , 25–26 p. (ISBN 0-631-22834-9, lire en ligne)