Châteaux du Pays cathare

L'expression « Châteaux du Pays cathare » désigne une collection de châteaux situés dans une région où le catharisme s'est développé. Cependant la plupart des châteaux appelés "cathares" n'ont pas de rapport avec l'histoire de l'hérésie dualiste du XIIe siècle siècle en Occitanie.

Châteaux cathares est un terme utilisé par le tourisme contemporain (à l'instar de Pays Cathare) pour désigner, de manière arbitraire, la série de forteresses bâties par le roi de France sur la frontière sud de ses domaines à l'issue de la croisade contre les Albigeois. Quelques-uns de ces sites avaient connu, antérieurement à la période royale, un habitat villageois de type castral susceptible d'avoir abrité des cathares, rasé lors de l'érection des citadelles. Plus strictement, il faudrait parler de châteaux du Pays Cathare. À noter que les organismes officiels, comme le Conseil général de l'Aude ou le Comité départemental du Tourisme de l'Aude n'utilisent jamais cette dénomination impropre de « châteaux cathares », mais bien celle de « châteaux du Pays cathare ».

Les vrais « châteaux cathares »

En Languedoc, les seuls vrais « châteaux cathares » furent les bourgades fortifiées (castrum) de Laurac, Fanjeaux, Mas-Saintes-Puelles..., certains sites comme Lastours-Cabaret, Montségur, Termes ou Puilaurens qui furent cependant des castra avant d'être rasés et de devenir des citadelles royales, et un castrum ancien le Château de Miramont en Ariège qui fut rasé en 1247 pour avoir abrité des parfaits et jamais reconstruit. La commune de Penne-d'Agenais abrite également les ruines d'un château, la ville ayant été la principale place forte de l'Agenais pendant la croisade des Albigeois. Il y avait en effet en 1209 quatre évêques cathares, à Albi, Carcassonne, Toulouse et Agen.

La légende des architectes et bâtisseurs cathares n'est qu'un dernier avatar du mythe de Montségur. Les seuls monuments témoins des événements de la première moitié du XIIIe siècle (et donc les seuls qui pourraient prétendre au qualificatif de « cathares » bien que l'Église cathare n'ait jamais rien construit) sont de petits châteaux, souvent totalement ignorés du public (castrum de Roquefort, dans la Montagne Noire), et dont les maigres vestiges sont à l'écart des grandes routes touristiques (à l'image des vestiges du château de Niort à Niort-de-Sault).

Les citadelles royales

Après l'échec de la tentative de reconquête de Carcassonne par le Vicomte Trencavel en 1240, la cité de Carcassonne fut considérablement renforcée par le pouvoir royal français, nouveau maître du territoire. Ce dernier rasa des petits castra dans les Corbières et y érigea des citadelles pour garder la frontière avec le royaume d'Aragon.

Ces cinq châteaux furent alors nommés les cinq fils de Carcassonne :

- Château d'Aguilar

- Château de Peyrepertuse

- Château de Puilaurens

- Château de Quéribus

- Château de Termes

Ces cinq forteresses résistèrent aux différents assauts menés par l'armée aragonaise. Le système de défense royal est basé sur un pivot logistique puissant que sont les cinq fils de Carcassonne et sur des châteaux dispersés sur la ligne de front. Ces châteaux de guet, disposés sur la ligne de crête, étaient déjà occupés par les défenseurs des cathares du fait de leur position stratégique.

L'abandon des citadelles

En 1659, Louis XIV signa avec le Royaume d'Espagne le traité des Pyrénées, scellé par son mariage avec l'Infante Marie Thérèse. Ce traité modifia les frontières en donnant le Roussillon à la France. La frontière recula donc sur la ligne de crête des Pyrénées, actuelle frontière franco-espagnole. Les différentes forteresses perdirent alors leur importance stratégique. Certaines conservèrent une petite garnison encore quelque temps, parfois jusqu'à la Révolution, mais elles tombèrent lentement dans l'oubli, devenant bien souvent des abris de bergers ou des repaires de brigands.

Autres « châteaux cathares »

- Château d’Arques

- Château de Durfort

- Châteaux de Lastours

- Château de Miglos

- Château de Miramont

- Château de Montségur

- Château de Niort

- Château de Padern

- Château de Pieusse

- Château de Puivert

- Château de Roquefixade

- Château de Saissac

- Château d'Usson

- Château de Villerouge-Termenès

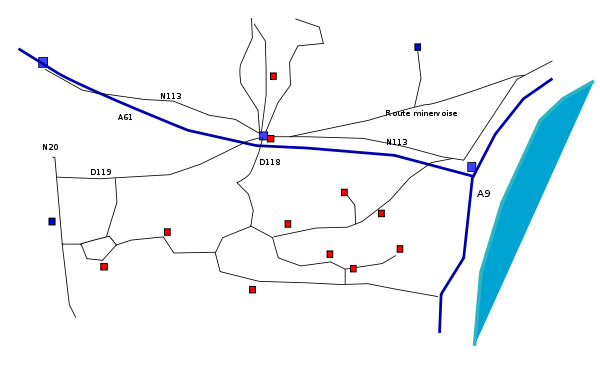

Carte

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Les Châteaux du Pays Cathare sur audetourisme.com le site de l’Aude Pays Cathare

- (fr) Carte interactive : les châteaux cathares de l'Aude

- (fr) Châteaux cathares Histoire et traditions

Bibliographie

- Roquefort de la Montagne Noire (Pierre Clément, dir.); Nouvelles éditions Loubatières (2009)

- Gauthier Langlois et Charles Peytavie, « Châteaux en Pays cathare », Archéothéma, no 23,

- Les 36 cités et citadelles du Pays Cathare, de Jean-Philippe Vidal, (ISBN 2-7191-0751-4)

- Zoé Oldenbourg, Le bûcher de Montségur - 16 mars 1244, Paris, Galimard, coll. « Les journées qui ont fait la France », (réimpr. 2003) (ISBN 2-07-032507-9[à vérifier : ISBN invalide])

- Henri-Paul Eydoux - Châteaux des pays de l'Aude - pp.169-253, dans Congrès archéologique de France. 131e session. Pays de l'Aude. 1973 - Société Française d'Archéologie - Paris - 1973