« Albertosaurus » : différence entre les versions

| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||

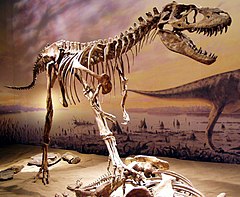

[[Image:Tyrannosaur.jpg|thumb|left|Spécimen ''ROM 1247'' au ''{{lang|en|Maryland Science Center}}'']] |

[[Image:Tyrannosaur.jpg|thumb|left|Spécimen ''ROM 1247'' au ''{{lang|en|Maryland Science Center}}'']] |

||

La plupart des individus d’''Albertosaurus'' retrouvés étaient âgés de 14 ans ou plus au moment de leur mort. Les jeunes animaux sont rarement fossilisés pour plusieurs raisons, d'abord car les petits os des jeunes animaux sont moins minéralisés et donc moins susceptibles d'être préservés par la fossilisation que les os des adultes (biais de fossilisation) et le biais de collecte, car les fossiles plus petits sont moins susceptibles d'être remarqués par les chercheurs<ref name=roachbrinkman2007>{{cite_journal |last=Roach |first= Brian T. |coauthors=& Daniel T. Brinkman |year=2007 |title=A reevaluation of cooperative pack hunting and gregariousness in ''Deinonychus antirrhopus'' and other nonavian theropod dinosaurs |journal=Bulletin of the Peabody Museum of Natural History |volume=48 |issue=1 |pages=103–138 |doi=10.3374/0079-032X(2007)48[103:AROCPH]2.0.CO;2}}</ref>. Les jeunes ''Albertosaurus'' sont de taille relativement importante pour de jeunes animaux, mais leurs restes restent encore rares dans les gisements. On pense que ce phénomène est une conséquence de leur espérance de vie plutôt que d'un biais et que les fossiles de jeunes sont rares parce qu'il en mourrait proportionnellement moins que les adultes<ref name=ericksonetal2006/>. |

La plupart des individus d’''Albertosaurus'' retrouvés étaient âgés de 14 ans ou plus au moment de leur mort. Les jeunes animaux sont rarement fossilisés pour plusieurs raisons, d'abord car les petits os des jeunes animaux sont moins minéralisés et donc moins susceptibles d'être préservés par la fossilisation que les os des adultes (biais de fossilisation) et le biais de collecte, car les fossiles plus petits sont moins susceptibles d'être remarqués par les chercheurs<ref name=roachbrinkman2007>{{cite_journal |last=Roach |first= Brian T. |coauthors=& Daniel T. Brinkman |year=2007 |title=A reevaluation of cooperative pack hunting and gregariousness in ''Deinonychus antirrhopus'' and other nonavian theropod dinosaurs |journal=Bulletin of the Peabody Museum of Natural History |volume=48 |issue=1 |pages=103–138 |doi=10.3374/0079-032X(2007)48[103:AROCPH]2.0.CO;2}}</ref>. Les jeunes ''Albertosaurus'' sont de taille relativement importante pour de jeunes animaux, mais leurs restes restent encore rares dans les gisements. On pense que ce phénomène est une conséquence de leur espérance de vie plutôt que d'un biais et que les fossiles de jeunes sont rares parce qu'il en mourrait proportionnellement moins que les adultes<ref name=ericksonetal2006/>. |

||

[[Image:Tyrannosaurus with infection.jpg|thumb|Reconstitution d'un ''[[Tyrannosaurus]]'' contaminé par une sorte de ''Trichomonas'']] |

|||

Une hypothèse sur l'histoire de la vie des ''Albertosaurus'' est que les nouveau-nés mouraient en grand nombre, mais n'ont pas été conservés dans les gisements en raison de leur petite taille et de la constitution fragile. Après l'âge de deux ans, les jeunes étaient plus grands que les autres prédateurs de la région mis à part les adultes et plus agiles que la plupart de leurs proies. Il en résultait une diminution spectaculaire de leur taux de mortalité et une rareté associée des fossiles. Les taux de mortalité doublait à l'âge de douze ans, peut-être par suite des exigences physiologiques de la phase de croissance rapide, puis doublaient à nouveau avec l'apparition de la maturité sexuelle entre l'âge de quatorze et seize ans. Ce taux de mortalité élevé continuait tout au long de l'âge adulte, peut-être par suite de forts besoins physiologiques, du stress et des blessures reçues au cours des compétitions intraspécifiques pour s'accoupler et se nourrir, et en plus, des effets de plus en plus marqués de la sénescence. Le taux de mortalité plus élevé à l'âge adulte peut expliquer le nombre peu commun d'individus retrouvés. Les fossiles de très gros animaux sont rares parce que seuls quelques individus survivaient assez longtemps pour atteindre de telles tailles. On retrouve un phénomène analogue (Un taux élevé de mortalité infantile, suivi d'une réduction de la mortalité chez les jeunes puis d'une augmentation soudaine à la maturité sexuelle, avec très peu d'animaux atteignent leur taille maximale) chez de nombreux grands mammifères modernes, comme les éléphants, les buffles d'Afrique, et les rhinocéros. La même tendance se retrouve également chez d'autres tyrannosaures. La comparaison avec les animaux modernes et d'autres tyrannosauridés apporte son soutien à cette hypothèse, mais le biais dans les gisements de fossiles peut encore jouer un rôle important, en particulier parce que plus des deux-tiers de tous les spécimens d’''Albertosaurus'' connus proviennent du même endroit<ref name=ericksonetal2006/>{{,}}<ref name=ricklefs2007/>. |

|||

En 2009, des chercheurs ont émis l'hypothèse que les trous à bords lisses retrouvés dans les mâchoires de tyrannosauridés comme Albertosaurus étaient causés par un parasite semblable à l'actuel ''Trichomonas gallinae'' qui infecte les oiseaux<ref name=Wolff2009>{{en}}{{cite journal| year = 2009| author =Ewan D. S. Wolff; Steven W. Salisbury; John R. Horner & David J. Varricchio | title = Common avian infection plagued the tyrant dinosaurs| journal = PLoS ONE| pmid = 19789646| volume = 4 | issue = 9| pmc = 2748709| pages = e7288| doi = 10.1371/journal.pone.0007288}}</ref>. Ils pensent que les tyrannosauridés se transmettaient l'infection en se mordant les uns les autres et que cette infection réduisait leur capacité de manger<ref name=Wolff2009/>. |

|||

===Comportement social=== |

|||

== Références == |

== Références == |

||

Version du 1 février 2011 à 21:55

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Classe | Sauropsida |

| Ordre | Saurischia |

| Sous-ordre | Theropoda |

| Famille | Tyrannosauridae |

Rang ' animal ' non reconnu s de rang inférieur

Albertosaurus (ce qui signifie « lézard de l'Alberta ») est un genre de dinosaure théropode de la famille des tyrannosauridés qui vivait dans l'Ouest de l'Amérique du Nord à la fin du Crétacé(du Campanien (83,5 à 70,6) au Maastrichtien (70,6 à 65,5 millions d’années) ), il y a environ 70 millions d'années. L'espèce type, A. sarcophagus, semble n'avoir vécu que dans l'actuelle province canadienne de l'Alberta, qui a donné son nom au genre de l'animal. Les scientifiques sont en désaccord sur les espèces appartenant au genre, quelques-uns considérant Gorgosaurus libratus comme une seconde espèce du genre.

Comme les autres tyrannosauridés, Albertosaurus était un prédateur bipède doté de petites pattes avant, terminées par deux doigts et avait une tête massive avec des dizaines de grandes dents pointues. Il semble avoir été au sommet de la chaîne alimentaire dans son écosystème local. Bien que de taille relativement importante pour un théropode, Albertosaurus était beaucoup plus petit que le plus célèbre de ses cousins Tyrannosaurus, pesant sans doute moins de 2 tonnes.

Depuis la première découverte en 1884, des fossiles de plus de trente individus ont été récupérés, permettant aux scientifiques d'avoir une connaissance de son anatomie beaucoup plus approfondie que pour la plupart des autres tyrannosauridés. La découverte de 22 individus sur un même site fournit une preuve de son mode de chasse en groupe et permet des études d'ontogénie et de biologie des populations qui sont impossibles sur les dinosaures moins connus.

Description

Albertosaurus était beaucoup moins gros que les gigantesques tyrannosauridés comme Tarbosaurus et Tyrannosaurus. Les adultes de taille type mesuraient jusqu'à 9 mètres de long[1],[2], alors que de rares individus très âgés pouvaient dépasser 10 mètres[3]. Plusieurs estimations pondérales indépendantes, obtenues par des méthodes différentes, suggèrent qu'un Albertosaurus adulte pesait entre 1,3 tonne[4] et 1,7 tonne[5].

Sa tête massive, portée par un cou court en forme de S, mesurait environ 1 mètre de long pour les plus grands des adultes[6]. De larges ouvertures dans le crâne (les fenestrae) réduisait le poids de la tête tout en offrant davantage d'espace pour la fixation des muscles et pour les organes sensoriels. Ses Longues mâchoires contenaient plus de 60 dents incurvées vers l'arrière ; beaucoup de tyrannosauridés en possédaient moins. À la différence de la plupart des théropodes, Albertosaurus et les autres tyrannosauridés étaient hétérodontes, avec des dents de formes différentes suivant leur position dans la bouche. Les dents des prémaxillaires à l'extrêmité de la mâchoire supérieure étaient beaucoup plus petites que les autres, plus serrées, et avaient une forme de D en coupe transversale[2]. Au-dessus des yeux se trouvaient de courte crêtes osseuses qui pourraient avoir été colorées de leur vivant et utilisées pour attirer les femelles[7].

Tous les tyrannosauridés, dont Albertosaurus, partageaient la même apparence générale. Comme tous les théropodes typiques, Albertosaurus était un animal bipède à la tête lourde et au torse court équilibrés par une longue queue. Toutefois, les pattes avant des tyrannosauridés étaient extrêmement petites par rapport à leur taille corporelle et possédaient seulement deux doigts. Les membres postérieurs étaient longs et terminés par un pied à quatre doigts. Le premier doigt, appelé hallux, était plus court que les trois autres et ne touchait pas le sol,le troisième doigt étant plus long que les autres[2]. Il semble qu'Albertosaurus ait pu atteindre des vitesses de 14 à 21 km/h[8].

Classification et systématique

| Cladogramme des Tyrannosauridae montrant la position d'Albertosaurus | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

Albertosaurus est un théropode de la famille des Tyrannosauridae et de la sous-famille des Albertosaurinae. Son plus proche parent est le un peu plus ancien Gorgosaurus libratus (parfois appelé Albertosaurus libratus ; voir ci-dessous[9]). Ces deux espèces sont les deux seuls albertosaurinés décrits à ce jour, bien que d'autres espèces non décrites aient pu exister[10]. Thomas Holtz avait classé Appalachiosaurus dans les albertosaurinés en 2004[2], mais dans ses travaux plus récents encore inédits il le situe juste à l'extérieur des Tyrannosauridae[11] en accord avec d'autres auteurs[12].

L'autre sous-famille des grands tyrannosauridés est les Tyrannosaurinae, qui regroupe Torosus, Tarbosaurus et Tyrannosaurus. Par rapport aux tyrannosaurinés, les albertosaurinés étaient moins trapus, avec une tête proportionnellement plus petite et des os des jambes (tibia) et des pieds (métatarses et phalanges) plus longs[6],[9].

Découverte et dénomination

Dénomination

Albertosaurus doit son nom à Henry Fairfield Osborn, dans une note à la fin de sa description de Tyrannosaurus rex en 1905[13]. Le nom de genre honore l'Alberta, la province canadienne où les premiers vestiges ont été trouvés. Le nom intègre également le terme grec σαυρος / sauros (« lézard »), le suffixe le plus courant dans les noms de dinosaures. L'espèce type est A. sarcophage, qui signifie « mangeur de chair » et a la même étymologie que le récipient funéraire avec lequel il partage le nom : combinaison des deux mots grecs anciens σαρξ / sarx (« chair ») et Φαγειν / phagein (« manger »)[13]. On en connait plus de trente spécimens de tous âges[3],[10].

Premières découvertes

Le spécimen type est un crâne partiel, découvert en 1884 dans un affleurement de la formation du canyon Horseshoe au bord de la rivière Red Deer en Alberta. Ce spécimen, un petit crâne associé et quelques ossements ont été récupérés par des expéditions de la Commission géologique du Canada, dirigées par le géologue Joseph Tyrrell. En 1892, les deux crânes ont été attribués par Edward Drinker Cope à une espèce préexistante Laelaps incrassatus[14]. Comme le nom Laelaps était déjà attribué à un genre d'acariens, il a été remplacé par Dryptosaurus en 1877 par Othniel Charles Marsh. Cope a refusé de reconnaître le nouveau nom créé par son grand rival Marsh et ce fut à Lawrence Lambe de changer Laelaps incrassatus en Dryptosaurus incrassatus lorsqu'il il a décrit en détail les restes en 1904[15]. Peu après, Osborn fit remarquer que la description de D. incrassatus était basée sur des dents génériques de tyrannosauridés et donc que les deux crânes de l'Alberta ne pouvaient pas être attribués en toute confiance à cette espèce. Les crânes découverts différaient également de façon marquée des restes de D. aquilunguis, espèce type du Dryptosaurus aussi, en 1905, Osborn a créé le nouveau nom d'Albertosaurus sarcophagus pour eux en 1905. Il n'a pas décrit les restes en détail, se basant sur la description complète faite par Lambe l'année précédente[13]. Les deux échantillons (CMN 5600 et 5601) sont stockés au Musée canadien de la nature à Ottawa.

Gisement de Dry Island

En 1910, le paléontologue américain Barnum Brown découvrit les restes d'un grand groupe d’Albertosaurus dans un autre escarpement au bord de la rivière Red Deer. En raison du grand nombre d'ossements et du peu de temps disponible, Brown n'a pas recueilli tous les échantillons, mais choisi de recueillir des vestiges de tous les individuss qu'il pouvait identifier dans l'amas osseux. Parmi les ossements déposés maintenant dans les collections de l’American Museum of Natural History figurent sept ensembles de métatarsiens droits, avec deux os des orteils isolés qui ne correspond à aucun des métatarsiens de la collection. Ceci indique la présence d'au moins neuf individus dans le site. Les équipes du Royal Tyrrell Museum of Palaeontology redécouvert l'amas osseux en 1997 et repris le travail de fouille sur le site, qui est maintenant situé à l'intérieur du parc provincial de Dry Island Buffalo Jump[16]. De nouvelles fouilles entre 1997 et 2005 ont permis de découvrir les restes de 13 autres individus d'âges différents dont un jeune de deux ans et un très vieil individu dont la longueur est estimée à plus de 10 mètres. Aucun d'entre eux n'est un squelette complet et la plupart des ossements sont maintenant répartis entre les deux musées précédents[3],[4].

Gorgosaurus libratus

En 1913, le paléontologue Charles H. Sternberg découvrit et récupéra un autre squelette de tyrannosaure un peu plus ancien (Campanien) dans la Formation Dinosaur Park située aussi en Alberta. Lawrence Lambe a nommé ce dinosaure Gorgosaurus libratus en 1914[17]. D'autres spécimens ont été retrouvés par la suite dans l'Alberta et le Montana. Trouvant peu de différences entre les deux genres, Dale Russell a déclaré le nom Gorgosaurus synonyme plus récent d’Albertosaurus, qui a et G. libratus sera rebaptisé Albertosaurus libratus en 1970. Cet ajout a agrandi l'espace temporel du genre Albertosaurus de plusieurs millions d'années et son aire de répartition géographique vers le sud par de centaines de kilomètres[1].

En 2003, Philip J. Currie a comparé plusieurs crânes de tyrannosauridés et est arrivé à la conclusion que les deux espèces étaient plus distinctes qu'on ne le pensait. La décision d'utiliser un ou deux genres est plutôt arbitraire, car les deux espèces sont des taxons frères, plus étroitement liés entre eux que toutes les autres espèces. Reconnaissant ce fait, Currie a néanmoins recommandé qu’Albertosaurus et Gorgosaurussoient conservés comme des genres séparés, car ils ne sont plus semblables que Torosus et Tyrannosaurus, qui sont presque toujours considérés comme distincts. En outre, plusieurs nouveaux spécimens d'albertosaurinés plusieurs ont été récupérés en Alaska et au Nouveau-Mexique et Currie a suggéré que la situation Albertosaurus-Gorgosaurus ne soit clarifiée qu'une fois ceux-ci sont décrites en détail[10]. La plupart des auteurs ont suivi les recommandations de Currie[2],[4],[18], mais certains ne l'ont pas fait[12].

Autres découvertes

William Parks a décrit une nouvelle espèce, Albertosaurus arctunguis, en se basant sur un squelette partiel découvert lors de fouilles près de la Red Deer River en 1928[19] mais cette espèce est considérée comme identique à A. sarcophagus depuis 1970[1]. Le spécimen de Parks (ROM 807) est abrité par le Musée royal de l'Ontario à Toronto. Six autres squelettes ont encore été découverts en Alberta et sont logés dans divers musées canadiens. D'autres fossiles analogues ont également été signalés dans les États américains du Montana, du Nouveau-Mexique et du Wyoming, mais ce ne sont probablement pas des A. sarcophagus et n'appartiennent même peut-être au genre Albertosaurus[2],[10].

L'espèce Albertosaurus megagracilis avait été décrite à partir d'un squelette de jeune tyrannosauridé découvert dans la Formation de Hell Creek au Montana[20]. Elle a été rebaptisée Dinotyrannus en 1995[21] mais on pense maintenant qu'il s'agit d'un jeune Tyrannosaurus rex[6].

Paléobiologie

Croissance

Les fossiles d'Albertosaurus ont permis de retrouver des individus de pratiquement toutes les catégories d'âge. Grâce à l'histologie osseuse, on peut déterminer l'âge d'un animal au moment de son décès, permettant d'estimer les vitesses de croissance et de la comparer à d'autres espèces. Le plus jeune Albertosaurus est âgé de deux ans, découvert dans le gisement de Dry Island. Il aurait pesé environ 50 kg et mesuré un peu plus de 2 mètres de longueur. Le plus long spécimen de la même carrière qui mesurait 10 mètres de longueur est le plus vieux retrouvé ; il a 28 ans. Lorsqu'on reporte sur un graphique la taille des spécimens d'âge intermédiaire on retrouve une courbe de croissance en forme de S, la croissance maximale se produisant dans une période de quatre ans se terminant autour de la seizième année de vie, une constatation retrouvée chez d'autres tyrannosaures. La vitesse de croissance au cours de cette phase est estimée à 122 kilogrammes par an, sur la base d'un poids estimé de 1,3 tonne à l'âge adulte. D'autres études ont suggéré un poids adulte plus élevé, ce qui aurait une incidence seulemnt sur l'ampleur de la vitesse de croissance mais pas sur la tendance générale. Les tyrannosauridés de taille similaire à Albertosaurus avaient des taux de croissance similaires, bien que Tyrannosaurus rex ait eu une vitesse près de cinq fois plus rapide (601 kilogrammes par an) à son maximum[3]. La fin de la phase de croissance rapide semble s'accompagner du début de maturité sexuelle chez Albertosaurus, même si la croissance se poursuivait à un rythme plus lent tout au long de la vie des animaux[3],[4]. La maturation sexuelle en cours de croissance semble être un trait partagé par les petits[22] et les grands[23] dinosaures ainsi que les grands mammifères comme les humains et les éléphants[23]. Ce modèle de maturation sexuelle relativement précoce diffère radicalement de de celui des oiseaux qui ne voient apparaitre leur maturité sexuelle qu'après avoir fini de grandir[18],[23].

Vie

La plupart des individus d’Albertosaurus retrouvés étaient âgés de 14 ans ou plus au moment de leur mort. Les jeunes animaux sont rarement fossilisés pour plusieurs raisons, d'abord car les petits os des jeunes animaux sont moins minéralisés et donc moins susceptibles d'être préservés par la fossilisation que les os des adultes (biais de fossilisation) et le biais de collecte, car les fossiles plus petits sont moins susceptibles d'être remarqués par les chercheurs[24]. Les jeunes Albertosaurus sont de taille relativement importante pour de jeunes animaux, mais leurs restes restent encore rares dans les gisements. On pense que ce phénomène est une conséquence de leur espérance de vie plutôt que d'un biais et que les fossiles de jeunes sont rares parce qu'il en mourrait proportionnellement moins que les adultes[3].

Une hypothèse sur l'histoire de la vie des Albertosaurus est que les nouveau-nés mouraient en grand nombre, mais n'ont pas été conservés dans les gisements en raison de leur petite taille et de la constitution fragile. Après l'âge de deux ans, les jeunes étaient plus grands que les autres prédateurs de la région mis à part les adultes et plus agiles que la plupart de leurs proies. Il en résultait une diminution spectaculaire de leur taux de mortalité et une rareté associée des fossiles. Les taux de mortalité doublait à l'âge de douze ans, peut-être par suite des exigences physiologiques de la phase de croissance rapide, puis doublaient à nouveau avec l'apparition de la maturité sexuelle entre l'âge de quatorze et seize ans. Ce taux de mortalité élevé continuait tout au long de l'âge adulte, peut-être par suite de forts besoins physiologiques, du stress et des blessures reçues au cours des compétitions intraspécifiques pour s'accoupler et se nourrir, et en plus, des effets de plus en plus marqués de la sénescence. Le taux de mortalité plus élevé à l'âge adulte peut expliquer le nombre peu commun d'individus retrouvés. Les fossiles de très gros animaux sont rares parce que seuls quelques individus survivaient assez longtemps pour atteindre de telles tailles. On retrouve un phénomène analogue (Un taux élevé de mortalité infantile, suivi d'une réduction de la mortalité chez les jeunes puis d'une augmentation soudaine à la maturité sexuelle, avec très peu d'animaux atteignent leur taille maximale) chez de nombreux grands mammifères modernes, comme les éléphants, les buffles d'Afrique, et les rhinocéros. La même tendance se retrouve également chez d'autres tyrannosaures. La comparaison avec les animaux modernes et d'autres tyrannosauridés apporte son soutien à cette hypothèse, mais le biais dans les gisements de fossiles peut encore jouer un rôle important, en particulier parce que plus des deux-tiers de tous les spécimens d’Albertosaurus connus proviennent du même endroit[3],[18].

En 2009, des chercheurs ont émis l'hypothèse que les trous à bords lisses retrouvés dans les mâchoires de tyrannosauridés comme Albertosaurus étaient causés par un parasite semblable à l'actuel Trichomonas gallinae qui infecte les oiseaux[25]. Ils pensent que les tyrannosauridés se transmettaient l'infection en se mordant les uns les autres et que cette infection réduisait leur capacité de manger[25].

Comportement social

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Albertosaurus » (voir la liste des auteurs).

- Dale A. Russell, « Tyrannosaurs from the Late Cretaceous of western Canada », National Museum of Natural Sciences Publications in Paleontology, vol. 1, , p. 1–34

- Thomas R. Holtz, The Dinosauria, Berkeley, University of California Press, (ISBN 0-520-24209-2), p. 111–136

- Gregory M. Erickson, « Tyrannosaur life tables: an example of nonavian dinosaur population biology », Science, vol. 313, no 5784, , p. 213–217 (PMID 16840697, DOI 10.1126/science.1125721, lire en ligne, consulté le )

- GM Erickson,, « Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs », Nature, vol. 430, no 7001, , p. 772–775 (PMID 15306807, DOI 10.1038/nature02699, lire en ligne, consulté le )

- Per Christiansen, « Mass prediction in theropod dinosaurs », Historical Biology, vol. 16, nos 2-4, , p. 85–92 (DOI 10.1080/08912960412331284313)

- Philip J. Currie, « Allometric growth in tyrannosaurids (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous of North America and Asia », Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 40, no 4, , p. 651–665 (DOI 10.1139/e02-083, lire en ligne)

- "Albertosaurus." In:Peter Dodson; Brooks Britt; Kenneth Carpenter et al.. The Age of Dinosaurs. Lincolnwood, IL: Publications International, Ltd., 1993. pp. 106-107. ISBN 0-7853-0443-6.

- Richard A. Thulborn, « Speeds and gaits of dinosaurs », Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 38, , p. 227−256 (DOI 10.1016/0031-0182(82)90005-0)

- (en)Philip J. Currie, « Skull structure and evolution in tyrannosaurid phylogeny », Acta Palaeontologica Polonica, vol. 48, no 2, , p. 227–234 (lire en ligne [PDF], consulté le )

- (en)Philip J. Currie, « Cranial anatomy of tyrannosaurids from the Late Cretaceous of Alberta », Acta Palaeontologica Polonica, vol. 48, no 2, , p. 191–226 (lire en ligne [PDF])

- (en)Thomas R. Holtz, « RE: Burpee Conference (LONG) », (consulté le )

- (en)Thomas D. Carr, « A new genus and species of tyrannosauroid from the Late Cretaceous (middle Campanian) Demopolis Formation of Alabama », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 25, no 1, , p. 119–143 (DOI 10.1671/0272-4634(2005)025[0119:ANGASO]2.0.CO;2)

- (en)Henry F. Osborn, « Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs », Bulletin of the American Museum of Natural History, vol. 21, , p. 259–265 (lire en ligne)

- (en)Edward D. Cope, « On the skull of the dinosaurian Laelaps incrassatus Cope », American Philosophical Society, Proceedings, vol. 30, , p. 240–245

- (en)Lawrence M. Lambe, « On Dryptosaurus incrassatus (Cope) from the Edmonton Series of the Northwest Territory », Contributions to Canadian Palaeontology, vol. 3, , p. 1–27 (lire en ligne, consulté le )

- (en)Philip J. Currie, « Possible evidence of gregarious behavior in tyrannosaurids », Gaia, vol. 15, , p. 271–277 (lire en ligne [PDF], consulté le ) (not printed until 2000)

- Lawrence M. Lambe, « On a new genus and species of carnivorous dinosaur from the Belly River Formation of Alberta, with a description of the skull of Stephanosaurus marginatus from the same horizon », Ottawa Naturalist, vol. 28, , p. 13–20

- (en)Robert E. Ricklefs, « Tyrannosaur ageing », Biology Letters, vol. 3, no 2, , p. 214–217 (PMID 17284406, PMCID 2375931, DOI 10.1098/rsbl.2006.0597)

- (en)William A. Parks, « Albertosaurus arctunguis, a new species of therapodous dinosaur from the Edmonton Formation of Alberta », University of Toronto Studies, Geological Series, vol. 25, , p. 1–42

- (en)Gregory S. Paul, Predatory Dinosaurs of the World, New York, Simon & Schuster, (ISBN 978-0-671-61946-6)

- (ja)George Olshevsky, « The origin and evolution of the tyrannosaurids. », Kyoryugaku Saizensen (Dino Frontline), vol. 9, , p. 92–119

- Gregory M. Erickson, « Growth patterns in brooding dinosaurs reveals the timing of sexual maturity in non-avian dinosaurs and genesis of the avian condition », Biology Letters, vol. 3, no 5, , p. 558–561 (PMID 17638674, PMCID 2396186, DOI 10.1098/rsbl.2007.0254)

- Andrew H. Lee, « Sexual maturity in growing dinosaurs does not fit reptilian growth models », PNAS, vol. 105, no 2, , p. 582–587 (PMID 18195356, PMCID 2206579, DOI 10.1073/pnas.0708903105)

- Brian T. Roach, « A reevaluation of cooperative pack hunting and gregariousness in Deinonychus antirrhopus and other nonavian theropod dinosaurs », Bulletin of the Peabody Museum of Natural History, vol. 48, no 1, , p. 103–138 (DOI 10.3374/0079-032X(2007)48[103:AROCPH]2.0.CO;2)

- (en)Ewan D. S. Wolff; Steven W. Salisbury; John R. Horner & David J. Varricchio, « Common avian infection plagued the tyrant dinosaurs », PLoS ONE, vol. 4, no 9, , e7288 (PMID 19789646, PMCID 2748709, DOI 10.1371/journal.pone.0007288)

L'Albertosaurus Osborn 1905 est un carnivore qui vivait au Crétacé supérieur ( du Campanien (83,5 à 70,6) au Maastrichtien (70,6 à 65,5 millions d’années) ), de -75 à -70 millions d'années avant notre ère, dans l'actuel Canada. À l'endroit où il a été trouvé (Alberta), on a créé un Parc national de dinosaures, le Royal Tyrrell Museum of Palaeontology. Plus de 350 squelettes de dinosaures ont été découverts à cet endroit.

Généralités

- Son nom signifie ''Lézard de l'Alberta''

- Époque : Crétacé (- 144 M.A. à - 65 M.A.)

- Taille : 10 m de long, 4,5 m de haut, 2,7 tonnes

- Répartition géographique: Amérique du nord, Alberta

- Habitat: plaines, zones semi-désertiques, rivages des lacs

- Régime alimentaire : carnivore

- Proies: Parasaurolophus,Corythosaurus, Hypracosaurus, Styracosaurus, Monoclonius, Lambeosaurus

- Concurrence alimentaire contre: Daspletosaurus, Deinosuchus, Dromaeosaurus, Gorgosaurus

Étymologie

Albertosaurus a été nommé par Henry Fairfield Osborn dans une note très brève, à la fin de sa description en 1905 du tyrannosaure (Tyrannosaurus rex). Le nom honore Alberta, la province canadienne dans laquelle les premiers restes ont été trouvés. Le nom générique incorpore aussi le terme grec sauros (« lézard »), le suffixe le plus commun dans les noms de dinosaures. L'espèce de type est A. sarcophagus, qui signifie « mangeur de chair » et a la même étymologie que le récipient funéraire dont il partage le nom : une combinaison des mots grec ancien sarx (« chair ») et phagein (« manger »).

Anatomie

L’Albertosaurus, comme les autres carnosaures était un redoutable prédateur de la période du Crétacé. Il possédait des mains et des pieds griffus, des membres postérieurs puissants, des dents aiguisées comme des rasoirs et un crâne résistant pour se protéger lorsqu'il fonçait sur ses proies. L'énorme crâne d'Albertosaurus était fait pour résister aux chocs quand il se jetait gueule ouverte sur ses proies. Ses mâchoires impressionnantes étaient pourvues de dents acérées. Des vertèbres très compactes donnaient au cou d'albertosaurus sa courbure et sa mobilité. Quand ce dinosaure mordait une proie, les puissants muscles du cou soulevaient la tête massive et la tiraient en arrière, arrachant des lambeaux de chair.

Inventaire des fossiles retrouvés

Le spécimen type est un crâne partiel, recueilli en 1884, dans un affleurement de la Formation Horseshoe Canyon près de la Rivière Red Deer River en Alberta, par le célèbre géologue Joseph Burr Tyrrell. En 1910, le paléontologue américain Barnum Brown a découvert les restes d'un grand groupe d'Albertosaurus près de la Rivière Red Deer River . A cause du grand nombre d'os et du temps limité, Barnum Brown n'a pas recueilli chaque spécimen, mais s’est assuré de recueillir des restes de chaque individus qui serait identifié dans le bonebed. Le Royal Tyrrell Museum of Palaeontology a redécouvert le bonebed en 1997 et les recherches ont repris sur le site qui se situe à l’intérieur du Dry Island Buffalo Jump Provincial Park. Une plus ample excavation, de 1997 à 2005, a relevée les restes de plus de 13 individus de divers âges, y compris un sujet âgé de deux ans (50 kg, 2 m de long) et un très vieil individu (28 ans) estimé à plus de 10 mètres de long. Aucun de ces individus n’est connu par un squelette complet, et ils sont représentés par des restes dans différents musées. La plupart des Albertosaurus étaient âgés de 14 ans et plus lors de leur mort. Les juvéniles sont rarement retrouvés en raison d’une moins bonne préservation des petits os des plus jeunes animaux et du fait que les collectionneurs remarquent moins les plus petits fossiles. Il est possible aussi que les Albertosaurus nouvellement éclos soient morts en grands nombres, mais n'aient pas été fossilisés en raison de leur petite taille et leur construction fragile. Les jeunes Albertosaurus étaient relativement grands pour des animaux de juvénile, mais leurs restes sont toujours rares par rapport à ceux des adultes. Le plus haut taux de mortalité des adultes peut expliquer leur préservation plus commune. Les très grands animaux étaient rares parce que peu d'individus ont survécu assez longtemps pour atteindre de telles tailles. Les hauts taux de mortalité des petits, suivis par la mortalité réduite parmi les juvéniles et une augmentation soudaine de la mortalité après la maturité sexuelle, avec très peu d'animaux atteignant la taille maximum, est un modèle observé chez beaucoup de grands mammifères modernes, y compris les éléphants, le buffle d'Afrique, et le rhinocéros. Le même modèle s’observe aussi chez d’autres tyrannosauridés.

Comportement

Le bonebed de Dry Island découvert par Barnum Brown et son équipe contient les restes de 22 Albertosaurus. Le groupe semble être composé d'un très vieil adulte ; de huit adultes âgés de 17 à 23 ans ; de sept sous-adultes subissant leur phase de croissance rapides entre 12 à 16 ans ; et de six juvéniles entre de 2 et 11 ans, qui n’avaient pas encore atteint la phase de croissance. La presque absence de restes d'herbivores et l'état similaire de préservation de beaucoup d'individus a amené Phil Currie à conclure que la région n'était pas un piège de prédateurs comme La Brea Tar Pits en Californie, et que tous les animaux conservés sont morts en même temps. Currie réclame ceci comme la preuve d’un comportement de groupe. D’autres scientifiques sont sceptiques, observant que les animaux pourraient avoir été conduits ensemble par la sécheresse, une inondation ou pour d’autres raisons.

Il y a abondance de preuves d’un comportement sociable parmi les dinosaures herbivores, y compris chez les ceratopsiens et les hadrosaures . Cependant, il est rare qu’autant de prédateurs dinosauriens soient découverts sur le même site. De petits theropodes comme Deinonychus, Coelophysis et Megapnosaurus (Syntarsus) rhodesiensis ont été découvert en agrégation, ainsi que de plus grands prédateurs comme Allosaurus et Mapusaurus. Il y a quelques preuves de comportement sociable chez d’autres tyrannosauridés.

Les restes fragmentaires de plus petits individus ont été trouvés à côté de « Sue » le tyrannosaure du Field Museum of Natural History de Chicago, et un bonebed de la Two Medicine Formation du Montana contient au moins trois spécimens de Daspletosaurus, conservés à côté de plusieurs hadrosaures. Ces conclusions peuvent confirmer la preuve d’un comportement social chez Albertosaurus, bien qu’il soit possible qu’il ne s’agisse que d’agrégations temporaires ou anormales. Certains ont spéculé que comme dans certains groupes sociaux, ils auraient pu se comporter comme les dragons de Komodo attaquant des cadavres, où la compétition agressive amenant certains des prédateurs à être tués et cannibalisés. Currie envisage aussi la possibilité qu’Albertosaurus chassait en groupe et que les plus jeunes membres rabattaient leur proie vers les adultes, qui étaient plus grands et plus puissants, mais aussi plus lents. Les juvéniles pouvaient aussi avoir eu des manières de vivre différentes que les adultes, remplissant les niches de prédateurs entre les adultes énormes et les theropodes contemporain plus petits. Une situation similaire est observée chez les dragons de Komodo, avec les animaux nouvellement éclos qui commencent la vie comme de petits insectivores avant de grandir pour devenir les prédateurs dominants sur leurs îles. Cependant, comme la préservation du comportement est extrêmement rare, ces idées ne peuvent pas être facilement vérifiées.

Albertosaurus dans la culture populaire

On aperçoit des Albertosaures dans l'un des épisodes de la série TV documentaire Prehistoric Park. L'Albertosaurus est présent aussi dans le jeu vidéo Jurassic Park Opération Genesis.

Références

- Erickson, Gregory M.; Currie, Philip. J.; Inouye, Brian D.; & Wynn, Alice A. (2006). "Tyrannosaur life tables: an example of nonavian dinosaur population biology". Science 313: 213-217. DOI:10.1126/science.1125721.

- Currie, Philip J. (1998). "Possible evidence of gregarious behavior in tyrannosaurids". Gaia 15: 271–277.

- Roach, Brian T.; & Brinkman, Daniel T. (2007). "A reevaluation of cooperative pack hunting and gregariousness in Deinonychus antirrhopus and other nonavian theropod dinosaurs". Bulletin of the Peabody Museum of Natural History 48 (1): 103-138.

Lien interne

- Voir Liste des dinosaures

- Portail de la paléontologie

- Portail origine et évolution du vivant

- Portail des dinosaures

- Portail de la zoologie

Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQ