Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève

5e arrt Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève

| |||

|

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 5e | ||

| Quartier | Sorbonne Saint-Victor |

||

| Début | 2, rue Monge et 47 bis, boulevard Saint-Germain | ||

| Fin | 18, rue Saint-Étienne-du-Mont et 2, place Sainte-Geneviève | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 345 m | ||

| Largeur | 23 m | ||

| Historique | |||

| Création | XIIIe siècle | ||

| Ancien nom | rue Sainte-Geneviève rue Sainte-Geneviève la Grant rue Sainte-Geneviève du Mont rue du Mont rue des Boucheries rue de la Montagne |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 6374 | ||

| DGI | 6448 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 5e arrondissement de Paris

| |||

| modifier |

|||

La rue de la Montagne-Sainte-Geneviève est une voie du 5e arrondissement de Paris situé sur la montagne Sainte-Geneviève.

Situation et accès[modifier | modifier le code]

La rue de la Montagne-Sainte-Geneviève commence aujourd'hui au 2, rue Monge et 47 bis, boulevard Saint-Germain et se termine au 18, rue Saint-Étienne-du-Mont et 2, place Sainte-Geneviève. Elle présente une forte déclivité.

Le quartier est desservi par la ligne 10 aux stations Maubert - Mutualité et Cardinal Lemoine.

La rue de la Montagne-Sainte-Geneviève est une rue très touristique, avec de nombreux bars et restaurants particulièrement dans sa partie supérieure.

Origine du nom[modifier | modifier le code]

Cette voie gravit la montagne Sainte-Geneviève, du nom de l'abbaye.

Historique[modifier | modifier le code]

-

Rue de la Montagne Sainte-Geneviève - plan de Paris d'Ambroise Tardieu - 1839.

-

Rue Sainte-Geneviève au niveau du collège de Navarre, sur le plan de Truschet et Hoyau, vers 1550.

À son origine, la rue constituait une partie de l'ancienne voie gallo-romaine reliant Lutèce à Fontainebleau. Par la suite, elle correspondait au chemin que sainte Geneviève empruntait régulièrement pour aller prier au monastère des Saints-Apôtres, qui avait été fondé en 502 par Clovis et son épouse Clotilde et qui est devenu plus tard l’abbaye Sainte-Geneviève.

La rue telle qu'elle est de nos jours existe depuis le XIIIe siècle[1]. Elle a porté les noms de :

- « rue Sainte-Geneviève » (1266-1276) ;

- « rue Sainte-Geneviève la Grant » ;

- « rue Sainte-Geneviève du Mont » ;

- « rue du Mont » ;

- « rue des Boucheries » ;

- « rue de la Montagne » (de 1793 à 1815).

Elle est citée dans Le Dit des rues de Paris, de Guillot de Paris, sous la forme « rue Sainte-Genevieve-la-grant ».

Elle est citée sous le nom de « Grand rue des Boucheries », pour une partie, et de « Rue de la Montagne Sainte Geneviefve », pour une partie, dans un manuscrit de 1636.

- Quelques vues historiques

-

La partie basse de la rue en 1913.

-

La partie haute de la rue en 1924 (photographie d'Eugène Atget).

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire[modifier | modifier le code]

- Henry de Waroquier (1881-1970), artiste peintre, sculpteur et graveur, s'installe dans la rue en 1919.

- No 2 : les philosophes Gaston et Suzanne Bachelard vécurent à cette adresse ; une plaque leur rend hommage.

- No 4 : musée de la préfecture de police, hébergé depuis juin 1975[2] au troisième étage du bâtîment, inauguré en 1972, du commissariat de police commun aux 5e et 6e arrondissements[3].

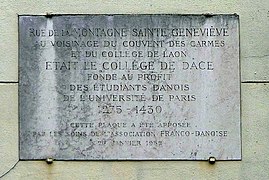

- Intersection de la rue Basse-des-Carmes : emplacement de l'ancien collège de Dace (1275-1430), où est fixée une plaque commémorative.

- No 11 : Librairie russe « Les Éditeurs Réunis » et siège des éditions YMCA-Press, où fut édité notamment pour la première fois L'Archipel du Goulag d'Alexandre Soljenitsyne.

-

Intersection avec la rue Basse-des-Carmes.

-

Plaque commémorative.

- No 19 : dans le bâtiment de l'ancien collège de la Marche est créé en 1797, sous la Révolution, une institution nationale des colonies destinée aux enfants noirs. Les enfants de plusieurs personnalités (Toussaint Louverture, Jean-Baptiste Belley) y étudièrent[4].

- Du no 22 au no 32, les maisons abritaient, sous Louis XV, des étals de boucher, avec bouverie et bergerie dans les cours. La voie était appelée, alors, « rue des Boucheries »[5].

- No 28 : maison reconstruite sous Louis XV[6].

- No 34 : le Dojo de la Montagne Sainte-Geneviève, un des plus anciens clubs d’arts martiaux d’Europe, fondé en 1953 par le maître Henry Plée. Derrière le vantail du XVIIIe siècle se trouve une cour pavée, longeant l'ancien séminaire des Trente-Trois. Datant de 1657, ce collège du Quartier latin accueillait trente-trois indigents ayant fait vœu d'entrer dans les ordres. Leur nombre fait évidemment référence à l'âge de Jésus au moment de sa crucifixion. Au fond de la cour, un passage était aménagé, à l'entresol, pour communiquer avec l'impasse des Bœufs.

-

No 34.

-

No 40.

- No 40 : le fils du musicologue Paul-Gilbert Langevin y a vécu pendant six ans.

- No 42 : à cette adresse se trouvait le restaurant Le Fer à Cheval qui était tenu par la mère de Thomas Elek, alias Tommy, membre du groupe de résistance Manouchian qui s'y réunissait[7] dans la clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale.

- No 46 : emplacement du Bal Vacher, où Émile Vacher créa le style musette[8].

- No 52 : emplacement du séminaire des Trente-Trois, construit en 1654 et supprimé en 1792. C’est dans cet établissement que fut enseigné pour la première fois le système de Newton[9].

- À l'intersection de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève et de la rue Descartes, placette Jacqueline-de-Romilly, se trouve la fontaine Sainte-Geneviève. L'ancien siège de l'École polytechnique, jusqu'en 1976, donne sur la placette.

-

Rue au niveau de l'ancienne École polytechnique (hiver 2010).

-

Fontaine Sainte-Geneviève.

- No 47 : le poète Raymond Datheil vécut à cette adresse ; une plaque lui rend hommage.

- Nos 47, 51 et 60 : ces immeubles ont été inscrits aux monuments historiques, le no 47 en 1964[10], le no 51 en 1984[11] et le no 60 en 1955[12].

- No 66 : petite maison du XVIIe siècle, ancien presbytère[6].

-

Plaque au no 2.

-

Plaque au no 47.

Dans la culture[modifier | modifier le code]

Au cinéma[modifier | modifier le code]

- Dans le film de Gérard Oury Le Corniaud (1965), Antoine Maréchal, joué par Bourvil, habite au no 47 de la rue.

Dans la littérature[modifier | modifier le code]

- No 22 : dans L'Interdiction d'Honoré de Balzac, le marquis d'Espard (mari de la marquise d'Espard) vit avec ses deux fils à cette adresse, dans une maison imprégnée de sérénité[13].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Paris, Les Éditions de minuit, 1972, 1985, 1991, 1997, etc. (1re éd. 1960), 1 476 p., 2 vol. [détail des éditions] (ISBN 2-7073-1054-9, OCLC 466966117), p. 138.

- https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee

- http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-de-visite-des-commissariats-du-Vet-VI-arrondissements-de-Paris-%C3%8Ele-de-France.pdf

- Guillaume Mazeau, « Parcours Révolution : "Les traces de la Révolution se cachent dans les plis de Paris" », paris.fr, 13 juillet 2021.

- Alexandre Gady et Sylvain Pelly, La Montagne Sainte-Geneviève et le Quartier latin, Hoëbeke, (ISBN 978-2-84230-067-8).

- Protections patrimoniales, 5e arrondissement, Ville de Paris, Règlement du PLU, tome 2, annexe VI, p. 121 à 152.

- Alain Blottière, Le Tombeau de Tommy, éditions Gallimard, 2009 (ISBN 978-2070729951), p. 32.

- Doré Ogrizek, Paris utile et futile, Paris, Guide Odé, , page 267.

- Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, Paris, Mercure de France, , Tome II, page 1864.

- Notice no PA00088456, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00088457, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00088458, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- L'Interdiction, Bibliothèque de la Pléiade, 1976, t. III (ISBN 2070108589), p. 443.