« Eleanor Robson » : différence entre les versions

→Références : After Neugebauer: Recent Developments in Mesopotamian Mathematics |

|||

| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||

{{Traduction/Référence|en|Eleanor Robson|909417760|type=note}} |

{{Traduction/Référence|en|Eleanor Robson|909417760|type=note}} |

||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

*{{Chapitre|langue=en|prénom1=Duncan J.|nom1=Melville|titre chapitre=After Neugebauer: Recent Developments in Mesopotamian Mathematics|titre ouvrage=A Mathematician's Journeys|volume=45|éditeur=Springer International Publishing|date=2016|doi=10.1007/978-3-319-25865-2_8|consulté le=2019-11-15|passage=237–263}} |

|||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

Version du 24 novembre 2019 à 00:59

| Naissance | |

|---|---|

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Site web | |

| Distinctions |

Eleanor Robson (née en 1969) est une assyriologue et historienne des mathématiques britannique. Elle est professeure d'histoire du Moyen-Orient ancien au département d'histoire de l'University College de Londres, département qu'elle dirige depuis 2018. Elle a été présidente de l'Institut britannique pour l'étude de l'Irak et Quondam fellow du All Souls College.

Formation et carrière

En 1990, Robson obtient un baccalauréat universitaire en mathématiques de l'Université de Warwick[1]. Elle soutient son doctorat de l'Université d'Oxford en 1995 (Ph. D, Old Babylonian coefficient lists and the wider context of mathematics in ancient Mesopotamia 2100-1600 BC[2]).

Elle est ensuite chercheuse postdoctorale à la British Academy de 1997 à 2000, puis chercheuse postdoctorale au All Souls College à Oxford de 2000 à 2003, associée à la faculté d'études orientales [3]. En 2004, elle intègre le département d'histoire et de philosophie des sciences de l'Université de Cambridge en tant que lecturer, spécialisée en mathématiques babyloniennes[4]. Elle quitte le département neuf plus tard, en 2013, et rejoint l'University College de Londres[5] Elle y est professeur d'histoire du Moyen-Orient ancien au département d'histoire de l'UCL, département qu'elle dirige depuis 2018[6].

Elle a été présidente du conseil de l'Institut britannique pour l'étude de l'Irak de 2012 à 2017.

Travaux

Eleanor Robson est spécialiste de l'histoire des sciences dans le Proche-Orient ancien et médiéval. Ses ouvrages portent sur l'apport des civilisations du Proche-Orient ancien et médiéval à l'histoire des sciences. Elle est l'auteure ou la co-auteure de plusieurs livres sur la culture mésopotamienne et l'histoire des mathématiques.

Travaux mathématiques

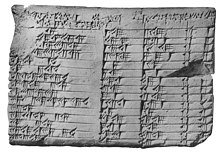

En 2003, elle remporte le prix Lester R. Ford de la Mathematical Association of America pour son travail sur Plimpton 322, une tablette d'argile de mathématiques babyloniennes ; contrairement aux théories antérieures selon lesquelles cette tablette était de caractère théorique ou une table trigonométrique, Robson a montré qu'il aurait pu s'agir d'une collection d'exercices scolaires permettant de résoudre les problèmes du triangle rectangle[7],[8],[9],[10].

Elle a consacré un article à l'apsamikku, une figure géométrique récurrente dans les tablettes d'argile mésopotamiennes : il s'agit d'un « carré concave », une figure formée de quatre quarts de cercles deux à deux tangents extérieurement en leurs extrémités, et du cercle passant par ces quatre extrémités[11].

Mathematics in Ancient Iraq: A Social History

focus prix Pfizer + recensions

Travaux sur la culture mésopotamienne

L'écriture cunéiforme est considérée comme l'une des écritures les plus complexes de l'antiquité. Eleanor Robson s'est attachée à montrer qu'elle n'était pas si difficile à apprendre, ce qui expliquerait la longévité de sa survivance durant plus de 3000 ans dans son berceau du sud de l'Irak. Ses recherches l'ont menée à chercher qui était capable de lire, d'écrire et de calculer en cunéiforme au début du deuxième millénaire avant notre ère. Les historiens des précédentes décennies soutenaient l'hypothèse selon laquelle cette écriture était réservée aux hommes et à un contexte professionnel. Néanmoins, quelques certitudes persistent : il s'agit d'un phénomène en premier lieu urbain, l'instruction se faisait à domicile, et les communautés des marécages du sud de l'Irak sont restées essentiellement non-lettrées durant plusieurs centaines d'après depuis la fin du XVIIIe siècle av. J.-C.. Toujours est-il que « de nouvelles fouilles à Tell Khaiber dans le sud de l'Irak ont produit des preuves sans précédent et archéologiquement contextualisées d'une utilisation non-professionnelle et rurale du cunéiforme dans ce soi-disant « âge sombre ». Ce qui encourage à ré-évaluer la sociologie de l'écriture à travers le monde cunéiforme.[n 1] »

Elle s'est également intéressée à la pédagogie du cunéiforme durant les deux derniers siècles. Le déchiffrement moderne de cette écriture était un exercice pan-européen fameux au milieu du XIXe siècle. Le premier ouvrage de cunéiforme était le Assyrische Lesestücke de Friedrich Delitzsch en 1876, qui a connu cinq éditions jusqu'en 1912. Les mêmes méthodes d'apprentissage du cunéiforme, via l'étude systématique de la grammaire avant de lire des ensembles de textes standards, est toujours répandu dans les universités de nos jours. Robson a cherché ce que cela pouvait apporter aux développements de la recherche en pédagogie effective, en présentiel ou à distance, et ce que les dernières découvertes historiques sur la manière antique d'apprendre cette écriture pouvaient apporter aux enseignants modernes dans les universités[12].

Elle s'est intéressée à l'hymne au temple de Kesh (en), tablette d'argile sumérienne qui date de 2600 av. J.C et plus vieux texte religieux connu[13].

Prises de position

Elle a également été largement citée pour ses critiques sur l'incapacité du gouvernement américain à empêcher le pillage au Musée national d'Irak pendant la guerre d'Irak en 2003[14],[15],[16],[17].

Robson a reçu un financement de l'organisation AHRC New York City (en) pour le réseau Nahrein[18].

Publications

- Old Babylonian coefficient lists and the wider context of mathematics in ancient Mesopotamia, 2100-1600 av. J.-C. (1995), Ph. D., Université d'Oxford.

- (en) Mesopotamian mathematics, 2100-1600 BC : technical constants in bureaucracy and education, Clarendon Press, (ISBN 0198152469, présentation en ligne). Les constantes du titre, exprimées par le mot babylonien igigubbûm, incluent des constantes mathématiques telles qu'une approximation numérique de π ainsi que des facteurs de conversion entre différentes unités[19]. Le critique Leo Depuydt écrit que ce livre « examine tout ce que l'on sait sur les constantes en mathématiques mésopotamiennes et fait progresser notre compréhension de leur fonction »[20].

- (2003, édité avec Martin Campbell-Kelly, Mary Croarken et Raymond G. Flood) (en) The history of mathematical tables : from Sumer to spreadsheets, Oxford University Press, (ISBN 0198508417, DOI 10.1093/acprof:oso/9780198508410.001.0001, présentation en ligne). Ce volume édité présente l'histoire des tables mathématiques de Sumer aux tableurs, et contient des communications relatives à une conférence de 2001 de la Société britannique d'histoire des mathématiques sur les tables mathématiques[21]. En plus de la coédition du volume, Robson a fourni un document retraçant l’histoire des tables jusqu’à il y a 4500 ans dans l’ancien Proche-Orient[22].

- (avec Jeremy Black, Graham Cunningham et Gábor Zólyomi) (en) The literature of ancient Sumer, Oxford University Press, (ISBN 9780199263110, présentation en ligne). Ce livre contient une sélection de textes de la littérature sumérienne, tirés du Corpus de texte électronique de la littérature sumérienne, un projet de l’Université d’Oxford auquel Robson participe. Contrairement à une collection antérieure de littérature sumérienne de Thorkild Jacobsen, les traductions incluses dans cette collection sont littérales et en prose simple, même lorsqu'elles traduisent des œuvres de poésie[23].

- (en) Eleanor Robson, Luke Treadwell et Chris Gosden, Who owns objects? the ethics and politics of collecting cultural artefacts, Oxbow Books, (ISBN 978-1-84217-233-9) s'intéresse à l'éthique et la politique de la collecte d'artefacts culturels (2006, édité avec Chris Gosden et Luke Treadwell), Oxbow Books, (ISBN 978-1-84217-233-9) . Le présent volume comprend neuf articles, dont beaucoup adoptent une position minoritaire défendant la collecte et l'expatriation d'objets issus de cultures anciennes et critiquant la Convention de l'UNESCO de 1970 sur le trafic des biens culturels, qui interdit une telle collection[24].

- (en) Eleanor Robson, Mathematics in Ancient Iraq: A Social History, Princeton University Press, (ISBN 069109182X, présentation en ligne, lire en ligne). Ce livre s'adresse au grand public et explique à la fois les idées mathématiques de trois millénaires d'histoire des mathématiques anciennes de Mésopotamie et le contexte dans lequel elles sont nées. Il est organisé chronologiquement ; deux annexes présentent sous forme de tableau les systèmes de mesure mésopotamiens et indexent presque toutes les tablettes d'argile mathématiques connues de la région[25],[26],[27],[28].

- (en) Eleanor Robson et Jacqueline A. Stedall, The Oxford handbook of the history of mathematics, Oxford University Press, (ISBN 9780199213122, présentation en ligne). Les 36 articles de ce volume couvrent un large éventail de contextes géographiques et temporels. Toutefois, même si, comme le titre l'indique, certains contenus sont des articles d'enquête, de nombreux autres sont des articles de recherche[29].

- (en) Eleanor Robson, « Words and pictures: new light on Plimpton 322 », Amer. Math. Month., vol. 109, no 2, , p. 105–120 (DOI 10.2307/2695324, lire en ligne), version abrégée de l'article Eleanor Robson, « Neither Sherlock Holmes nor Babylon: a reassessment of Plimpton 322 », Historia Mathematica, vol. 28, no 3, , p. 167–206 (DOI 10.1006/hmat.2001.2317, MR 1849797).

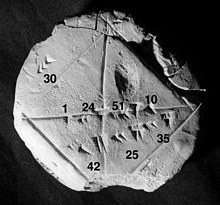

- (en) David Fowler et Eleanor Robson, « Square Root Approximations in Old Babylonian Mathematics : YBC 7289 in Context », Historia Mathematica, vol. 25, , p. 366-378 (lire en ligne)

Étude complète de la tablette, mise en contexte historique et explications probables des méthodes utilisées à l'époque pour obtenir la valeur approchée de √2 utilisée dans YBC 7289.

Étude complète de la tablette, mise en contexte historique et explications probables des méthodes utilisées à l'époque pour obtenir la valeur approchée de √2 utilisée dans YBC 7289.

- (en) Eleanor Robson, « Mesopotamian Mathematics », dans Victor J. Katz, The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook, Princeton University Press, (lire en ligne)

- (en) Eleanor Robson, « Mathematics, metrology, and professional numeracy », dans Gwendolyn Leick (dir.), The Babylonian World, Londres et New York, Routledge, , p. 418-431

- (en) The Oxford Handbook of Cuneiform Culture, Oxford University Press, (ISBN 9780199557301, DOI 10.1093/oxfordhb/9780199557301.001.0001, présentation en ligne)

Distinctions et récompenses

En 2003, elle remporte le prix Lester R. Ford de la Mathematical Association of America. En 2011, Robson est lauréate du prix Pfizer de l’History of Science Society pour sa monographie intitulée Mathematics in Ancient Iraq: A Social History[1].

Robson est conférencière invitée au Collège de France en juin 2017[3] avec deux conférences intitulées « Le cunéiforme, de la tablette d'argile au téléphone portable : une histoire des technologies de l'enseignement de l'Antiquité à nos jours »[12] et « L'état actuel des sites d'Irak du nord (Ninive et Nimrud) »[30].

Références

- « Prof Eleanor Robson », UCL IRIS (consulté le )

- « Eleanor Robson, Old Babylonian coefficient lists and the wider context of mathematics in ancient Mesopotamia 2100-1600 BC. », sur ethos.bl.uk (consulté le )

- « Dr Eleanor Robson », All Souls College, Oxford, (consulté le )

- (en) « HPS: Annual Report 2002-03 », sur hps.cam.ac.uk (consulté le ) : « Eleanor Robson joins us in January 2004 as a University Lecturer specialising in Babylonian Mathematics ».

- (en) « HPS: Annual Report 2012-2013 », sur hps.cam.ac.uk (consulté le ) : « Dr Eleanor Robson left the Department after nine years to work for UCL » .

- (en) UCL, « Professor Eleanor Robson », History, (consulté le )

- « MAA Writing Awards » (consulté le ).

- « Babylonian teaching aid », Science, vol. 291, no 5508, , p. 1481 (DOI 10.1126/science.291.5508.1481a).

- Eleanor Robson, « Neither Sherlock Holmes nor Babylon: a reassessment of Plimpton 322 », Historia Mathematica, vol. 28, no 3, , p. 167–206 (DOI 10.1006/hmat.2001.2317, MR 1849797) p. 202: "…the question 'how was the tablet calculated?' does not have to have the same answer as the question 'what problems does the tablet set?' The first can be answered most satisfactorily by reciprocal pairs, as first suggested half a century ago, and the second by some sort of right-triangle problems."

- « Reassessing an ancient artifact », Science News, (lire en ligne).

- (en) Eleanor Robson, « The Long Career of a Favorite Figure: The apsamikku in Neo-Babylonian Mathematics », dans From the Banks of the Euphrates: Studies in Honor of Alice Louise Slotsky, (lire en ligne), p. 209-224

- « Le cunéiforme, de la tablette d'argile au téléphone portable : une histoire des technologies de l'enseignement de l'Antiquité à nos jours »

- (en) Jeremy Black, Graham Cunningham, Eleanor Robson et Gábor Zólyomi, The Literature of Ancient Sumer, Oxford University Press, , p. 2006

- (en) « Verbatim: Apr. 28, 2003 », Time Magazine, (lire en ligne, consulté le ).

- Douglas Jehl et Elizabeth Becker, « Experts' Pleas to Pentagon Didn't Save Museum », The New York Times, (lire en ligne).

- Chalmers Johnson, « The smash of civilizations », Asia Times, (lire en ligne).

- Mark Fisher, « Tomb raiders », The Guardian, (lire en ligne).

- (en) UCL, « UCL – London's Global University », The Nahrein Network (consulté le )

- Recension par K.-B. Gundlach (2001), Mathematical Reviews, lien Math Reviews.

- Recension par Leo Depuydt (2003) in Journal of Near Eastern Studies 62 (3): 231–232, DOI 10.1086/380342.

- Recension par Peggy Aldrich Kidwell (2004), Technology and Culture 45 (3): 662–664, DOI 10.1353/tech.2004.0136.

- Recension par T. M. Porter (2005), Historia Mathematica 32 (1): 98–99, DOI 10.1016/j.hm.2004.07.001.

- Recension par A. R. George (2005), Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland (Third Series) 15: 219–220, DOI 10.1017/S1356186305215262.

- Recension par Daniel Shoup (2006), European Journal of Archaeology 9 (2–3): 298–300, DOI 10.1177/14619571060090020706.

- Recension par Victor J. Katz (2009), Mathematical Reviews, lien Math Reviews.

- Recension par Duncan J. Melville (2009), Historia Mathematica 36 (4): 428–433, DOI 10.1016/j.hm.2009.07.013.

- Recension par Frank J. Swetz (2008), Loci, DOI 10.4169/loci003211.

- Recension par Jens Høyrup (2009), The Mathematical Intelligencer, DOI 10.1007/s00283-009-9097-z.

- Recension par Hardy Grant (2010), Historia Mathematica 37 (1): 112–118, DOI 10.1016/j.hm.2009.09.002.

- « L'état actuel des sites d'Irak du nord (Ninive et Nimrud) » (consulté le )

- (en) Duncan J. Melville, « After Neugebauer: Recent Developments in Mesopotamian Mathematics », dans A Mathematician's Journeys, vol. 45, Springer International Publishing, (DOI 10.1007/978-3-319-25865-2_8), p. 237–263

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- (en) « Professor Eleanor Robson », sur University College London

- « Prof Eleanor Robson », sur University College London - Institutional Research Information Service

- « Dr Eleanor Robson », sur All Souls College, Oxford

- Portail des sciences

- Portail de l’astronomie

- Portail des mathématiques

- Portail du Proche-Orient ancien

- Portail du Royaume-Uni

Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « n », mais aucune balise <references group="n"/> correspondante n’a été trouvée