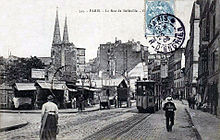

Quartier de Belleville

Le quartier de Belleville est le 77e quartier administratif de Paris situé dans le 20e arrondissement.

Dans les représentations des Parisiens, le « quartier de Belleville » est plus vaste. Recouvrant l'ancienne commune de Belleville, de part et d'autre de l'actuelle rue de Belleville, il est à cheval entre le 19ème et le 20ème arrondissement de la ville de Paris.

Les limites du quartier

Administrativement, le quartier de Belleville est limité aujourd’hui par l’axe des rues de Belleville, Pixérécourt, de Ménilmontant, et du boulevard de Belleville. Les limites du quartier administratif actuel ne correspondent cependant pas avec celles de l'ancienne commune de Belleville, annexée par Paris en 1860, qui s'étendait sur la moitié nord de l'actuel 20e arrondissement, mais aussi sur la moitié sud de l'actuel 19e arrondissement ainsi que sur une petite partie des actuels 10e et 11e arrondissements. On parle souvent, encore aujourd'hui, du quartier de Belleville en désignant non seulement le quartier administratif, mais aussi le secteur qui correspond approximativement aux limites de l'ancienne commune.

Histoire

Il faut remonter aux temps mérovingiens pour constater l’existence d’habitants sur ces hauteurs, que l’on nommait alors Savies. Plusieurs établissements religieux s’en partageaient la possession : les abbayes de Saint-Maur et de Saint-Magloire, d’abord ; plus tard, l’église Saint-Merri, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, celui de Saint-Lazare, la maison du Temple. Ils y avaient un autre intérêt que d’agrandir leur domaine : l’eau a toujours été rare à Paris, et la colline de Savies offrait l’avantage de contenir plusieurs sources captables.[réf. nécessaire]

À partir du XIIIe siècle, le nom de Savies est remplacé par celui de Poitronville. Une hypothèse serait que sans doute Poitron était le nom – fort roturier – d’un propriétaire du lieu. Au XVIe siècle, commence à apparaître la dénomination actuelle : Belleville, toujours accompagnée alors du qualificatif : sur sablon, pour la distinguer des nombreuses localités qui se décernaient un pareil brevet de beauté. Belleville – tout court – devient le nom usuel à dater du XVIIIe siècle.[réf. nécessaire]

Le tissu urbain de Belleville

Le tissu urbain hérité du XIXe siècle

Le tissu urbain le plus ancien encore existant date de la fin du XIXe siècle. La forte croissance de la population ouvrière de Paris fut à l'origine d'une concentration massive des faubourgs qui entouraient la ville et qui furent inclus dans son périmètre après 1860. Le nouveau tissu urbain est né sur un terrain précédemment cultivé en vignoble. Les parcelles ont d’ailleurs, encore aujourd'hui, une forme étroite et profonde, et sont disposées transversalement à la pente du terrain, selon la vieille orientation des vignobles[1].

L'habitat originel du faubourg est souvent caractérisé par sa mauvaise qualité générale. Une construction effectuée avec des matériaux peu coûteux en est à l'origine. Par la suite, le faible entretien apporté par les propriétaires, qui n'avaient pas de ressources suffisantes dans un quartier à tissu social traditionnellement défavorisé, n'a guère contribué à une bonne conservation.

La densification du quartier étant à son maximum, le mouvement immobilier de Belleville devient très faible, voire inexistant, pendant la première moitié du XXe siècle. Ce ralentissement de la construction explique aussi les mauvaises conditions de conservation du quartier au début des années 1960.

La rénovation des années 1960-1970

L'année 1952 marque le début des opérations de rénovation urbaine menées par la ville de Paris. Différents îlots insalubres, identifiés dès 1909, font l'objet de vastes programmes d'aménagement. La première série d'opérations de rénovation concerne l'îlot "4792" (1956-1965), le secteur "Couronnes" (achevé à la fin des années 1960) et le "Nouveau Belleville" (achevé en 1975). L'impact sur le tissu urbain n'est pas négligeable. Le vieux bâti de cette zone était constitué d'immeubles de hauteur variable entre 3 et 5 étages, desservi par des petites rues, des cours et des impasses. L'opération d'aménagement a presque rasé complètement les îlots concernés. Dans le "Nouveau Belleville", la hauteur moyenne se situe entre 10 et 15 étages. Le vieux parcellaire est complètement effacé, les étroits passages sont transformés en amples allées et les barres et tours façonnent le paysage urbain du quartier.

Les opérations des années 1980 et 1990

Un nouveau programme est conçu au début des années 1970. Il concerne deux autres îlots : le secteur « Faucheur-Envierges », à l'est de la rue Piat ; le secteur « Palikao », entre les rues Bisson, Belleville, Couronnes et Julien-Lacroix. La rénovation de ces deux îlots devait se faire sur le même principe que celle des îlots précédemment rénovés. Mais en 1977, la Ville de Paris change en profondeur ses options d'urbanisme. Le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme vise désormais à défendre la fonction résidentielle, opte pour la réhabilitation du parc ancien de logements, prévoie de développer les espaces verts, etc. Si le projet Faucheur-Envierges a déjà commencé, le projet Bisson-Palikao fait quant à lui l'objet d'une profonde refonte, suivant ces nouveaux principes d'urbanisme. Il est notamment envisagé de conserver les immeubles existants qui ne sont pas trop dégradés. La voirie fait l'objet de quelques améliorations, mais en respectant l'ancien tracé. On cherche aussi à maintenir des fonctions économiques similaires, en prévoyant la réinstallation ou l'implantation d'activités industrielles et artisanales emblématiques du quartier. Une nouvelle procédure, la ZAC, est utilisée, en étendant son périmètre jusqu'aux abords du nouveau parc envisagé, les jardins de Belleville.

Le secteur « Ramponeau-Belleville », entre la rue Ramponeau, la rue de Belleville et le boulevard de Belleville, fait l'objet de nouveaux projets d'aménagement à la fin des années 1980. Le projet initial, prévoyant de nombreuses démolitions, rencontre une forte opposition, y compris au sein des services d'urbanisme de la ville. Au moment de la création par la Ville de la ZAC « Ramponeau-Belleville » en 1990, le projet présenté est donc moins ambitieux, mais continue à privilégier une opération de rénovation profonde, voire totale, du bâti. Si lors des anciennes opérations, la participation des habitants a été très faible, cette fois une vraie mobilisation générale se crée au sein du quartier, emmenée par une association de quartier, La Bellevilleuse, qui critique fortement les parti pris d'aménagement. Après 7 ans de lutte[2], Jean Tibéri décide en 1996 de revoir le projet en associant La Bellevilleuse. 18 mois de négociations permettent enfin d'aboutir à un compromis et le vote à l'unanimité par le Conseil de Paris en Juin 1998 du nouveau projet. 80 % des immeubles ont été sauvés et les habitants relogés en totalité. Les constructions neuves (uniquement des logement sociaux) sont en harmonie avec les bâtiments anciens, les immeubles anciens sont réhabilités par l'OPAC (logement sociaux) ou subventionnés dans le cadre de l'OPAH.

Aujourd'hui : un paysage urbain contrasté

Les rénovations successives, avec notamment la construction d'immeubles de grande taille en béton dans certaines zones, ont créé de forts contrastes paysagers dans le quartier. Dans le bas-Belleville, ces immeubles côtoient en effet des maisons faubouriennes et des immeubles de rapport, ainsi que de nombreux ateliers, des ruelles et des passages qui conservent la mémoire du double passé de Belleville, rural et ouvrier.

-

Villa d'Auterive

-

Villa Ribot

-

Hameau du Danube

Vie du quartier

De tous temps, le quartier Belleville-Ménilmontant, fut un quartier d'accueil pour migrants. Dès la fin de la guerre de 1914-1918, les premières vagues de migration peuvent être observées : polonais, arméniens et juifs d'europe centrale [3]. Ces derniers souffrirent particulièrement en été 1942, lors des grandes raffles organisées par la gestapo. Des rues complètes furent quasiment vidées de leurs habitants, les rues Vilin, Julien Lacroix... A partir de 1950, plusieurs autres vagues d'immigrations de la communauté juive tunisienne en font le premier quartier juif de Paris. Aujourd'hui encore il reste une importante communauté juive de souche orientale. Dans les années 1960, ce sont les communautés maghrébines qui s'y installent. En juin 1968 éclatent des émeutes suite à un fait divers.[4] Dans les années 80, une importante communauté asiatique s'y implante, on y trouve de nombreux restaurants et associations ainsi que des magasins de produits chinois. Sur un plan économique et déjà depuis 1820, Belleville fut un quartier très industrieux avec d'innombrables petites entreprises industrielles et ateliers artisanaux. Ces métiers se trouvaient rassemblés par domaines d'activité: petits métiers de Paris, chaussures, habillement, maroquinerie, machines outils... Cette caractéristique fit de Belleville le premier quartier ouvrier et vit naître les tous premiers syndicats français (chapellerie, métallurgie..) [(voir livre de Gérard Jacquemet Belleville au XIX ème).

Aujourd'hui, la vie artistique est très active. On y trouve de nombreux ateliers, et tous les ans, au mois de mai, un week-end de portes ouvertes permet de les découvrir. La rue Denoyez regroupe notamment plusieurs associations d'artistes et les grapheurs se sont emparés d'un mur aveugle pour y exercer leur talent.

Un immense marché populaire, occupe l'allée centrale du boulevard de Belleville, depuis le métro Belleville jusqu'à celui de Ménilmontant, soit deux stations. Il s'y tient tous les mardis et vendredis jusquà 13/14H.

Belleville dans la culture

Édith Piaf et Maurice Chevalier ont été les deux plus célèbres personnes nées et ayant vécu à Belleville. Ils incarnent une sorte d'image traditionnelle du titi ou de la môme parisienne. Le chanteur Eddy Mitchell, originaire du 20e arrondissement évoque Belleville dans certaines de ces chansons : "Nashville ou Belleville", "La Dernière Séance", "Et la voix d'Elvis", "M'man"...

Entre 1930 et jusqu'à la fin des années 1960, Willy Ronis a photographié la vie quotidienne des gens de Belleville.

Le romancier Daniel Pennac a placé l'action de ses romans au quartier (notamment La saga Malaussène). Belleville est un quartier qu'on retrouve également dans les romans de Romain Gary comme La vie devant soi et Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable. Et l'on ne saurait oublier l'écrivain Georges Perrec qui passa toute son enfance rue Vilin (immortalisée par Willy Ronis et sa célèbre photo des enfants sur l'escalier), la chanteuse Odette Laure née à Belleville, l'écrivain Clément Lépidis (de son vrai nom Kléanthis Tsélébidis), qui passa une partie de sa vie à écrire et décrire Belleville, Jo Privat et son bal musette ... et combien de plus anonymes, plus simples tel Michel Bloit bottier à Belleville et qui en 1997 âgé de 89 ans trouvait encore la force d'écrire son métier et son "terroir" bellevillois.

Accès

Modèle:Station du métro de paris De plus, rien qu'aux alentours du métro Belleville, les stations Vélib'[5] numéros 10 040 au 10 boulevard de La-Villette, 10 039 au 37 rue Sambre et Meuse, 19 102 au 4 rue de Rampal et 20 041 au 116 boulevard de Belleville complètent les moyens d'accès, sans parler de quelques lignes de bus.

Notes et références

- Voir A. Sellali, « Théorie des lotissements. La formation du XXe arrondissement : Belleville et Charonne » in J. Lucan (dir.), Paris des Faubourg, Formation Transformation, éditions du Pavillon de l'Arsenal, Paris, 1996, pp. 39-53

- Voir le site Internet de l'association : http://labellevilleuse.free.fr/

- Juifs de Belleville de Benjamin Schlewin

- Juifs et musulmans à Belleville (Paris 20e) entre tolérance et conflit

- (fr)« Les stations Vélib' : tout savoir sur un réseau original ! », sur Paris (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- L'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville

- Tramway funiculaire de Belleville

- Anciennes communes de Paris et notamment Belleville

- Commune de Paris • Semaine sanglante

- Rue Ramponeau

- Sources de Belleville

Liens externes

- Documentaire Ménilmontant-Belleville : Mémoires d'un vieux quartier, diffusé par l'ORTF le 07/06/1965 - 00h44m10s sur le site de l'INA

- Parcours d'architecture : un nouveau regard sur le patrimoine parisien. 20e ardt - Au travers du Bas-Belleville, sur le site de la mairie de Paris

Bibliographie

- APUR, Politique de la rénovation urbaine, la ZAC Belleville, Paris Projet, no 21-22, 1982.

- G. Jacquemet, A. Daumard (dir.), Belleville au XIXe siècle : du faubourg à la ville, Paris, Éd. de l’EHESS, 1984.

- Patrick Simon, L’invention de l’authenticité : Belleville, quartier juif tunisien.

- Patrick Simon, La société partagée - Relations interethniques et interclasses dans un quartier en rénovation - Belleville, Paris XX, Thèse en démographie et sciences sociales, EHESS, 1994.

- Jean Ramponneau de Michèle Viderman (Ed. L'Harmattan)

- Belleville au coeur et les dimanches à Belleville de Clément Lipidis (Ed.Vermet et ACE)/

- Les Juifs de Belleville de Benjamin Schlewin (Nouvelles éditions latines)/