« Xanthoria parietina » : différence entre les versions

m →Répartition géographique : relecture ; orthographe |

Usages : Andalousie |

||

| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||

Dépourvu des [[propagule]]s habituelles des lichens (sorédies, isidies…), ''X. parietina'' peut néanmoins recourir à certaines formes de [[multiplication végétative]]. Du fait d'un fort pouvoir de régénération, des fragments de thalle résultant du fractionnement de la partie centrale de thalles âgés peuvent, dans des conditions favorables, se comporter en « [[bouture]]s » et être à l'origine de nouveaux thalles<ref>{{en}} Honegger, R., 1996. Experimental studies of growth and regenerative capacity in the foliose lichen ''Xanthoria parietina''. ''New Phytologist, 133 (4), 573–581''. {{DOI|10.1111/j.1469-8137.1996.tb01926.x|Résumé}}</ref>. |

Dépourvu des [[propagule]]s habituelles des lichens (sorédies, isidies…), ''X. parietina'' peut néanmoins recourir à certaines formes de [[multiplication végétative]]. Du fait d'un fort pouvoir de régénération, des fragments de thalle résultant du fractionnement de la partie centrale de thalles âgés peuvent, dans des conditions favorables, se comporter en « [[bouture]]s » et être à l'origine de nouveaux thalles<ref>{{en}} Honegger, R., 1996. Experimental studies of growth and regenerative capacity in the foliose lichen ''Xanthoria parietina''. ''New Phytologist, 133 (4), 573–581''. {{DOI|10.1111/j.1469-8137.1996.tb01926.x|Résumé}}</ref>. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Écologie == |

== Écologie == |

||

| Ligne 49 : | Ligne 42 : | ||

=== Habitat et substrat === |

=== Habitat et substrat === |

||

Espèce [[nitrophile]] et coniophile (préférence pour les substrats riches en poussières), corticole (développement principalement sur l'écorce des arbres du bord des routes ou des vieux arbres de vergers) et saxicole (sur les rochers<ref>D'où son nom d'espèce ''parietina'', substantification au féminin de l’adjectif ''parietarius'' « de mur », dérivé du latin ''paries, -etis'' « paroi ». </ref>acides ou calcaires, ou des substrats équivalents : pierre, toit, brique, etc.) en particulier près des zones côtières (d'où son autre nom de ''Xanthorie maritime'') dans l'[[étage supralittoral]]. |

Espèce [[nitrophile]] et coniophile (préférence pour les substrats riches en poussières), corticole (développement principalement sur l'écorce des arbres du bord des routes ou des vieux arbres de vergers) et saxicole (sur les rochers<ref>D'où son nom d'espèce ''parietina'', substantification au féminin de l’adjectif ''parietarius'' « de mur », dérivé du latin ''paries, -etis'' « paroi ». </ref>acides ou calcaires, ou des substrats équivalents : pierre, toit, brique, etc.) en particulier près des zones côtières (d'où son autre nom de ''Xanthorie maritime'') dans l'[[étage supralittoral]]. |

||

=== Prédation === |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Usages traditionnels == |

|||

| ⚫ | En raison de sa couleur jaune vif, il était utilisé par les guérisseurs médiévaux (appliquant la [[théorie des signatures]]) pour soigner la jaunisse, la diarrhée et les maladies du foie<ref>{{fr}} Tiévant, P., 2001. ''Guide des lichens : 350 espèces de lichens d'Europe'', Éd. Delachaux et Niestlé.</ref>. En outre, des études récentes ont révélé ses propriétés antivirales, notamment contre les virus de type [[influenza]]. |

||

*[[Andalousie]] : [[Menstruation#Douleurs|douleurs menstruelles]], [[Insuffisance hépato-cellulaire|troubles hépatiques]], [[analgésique]] <ref>{{en}} González-Tejero, M.R., Martínez-Lirola, M.J., Casares-Porcel, M. & Molero-Mesa, J., 1995. Three lichens used in popular medicine in Eastern Andalucia (Spain) . ''Economic Botany, 49 (1), 96-98.'' {{DOI|10.1007/BF02862281|Résumé}}</ref>. |

|||

| ⚫ | |||

== Références == |

== Références == |

||

Version du 8 octobre 2010 à 18:38

| Règne | Fungi |

|---|---|

| Division | Ascomycota |

| Sous-embr. | Pezizomycotina |

| Classe | Lecanoromycetes |

| Ordre | Teloschistales |

| Famille | Teloschistaceae |

| Genre | Xanthoria |

Xanthoria parietina, parfois nommée parmélie des murailles[1] ou lichen encroûtant jaune, est un champignon lichénisé (par des algues endosymbiotiques du genre Trebouxia) au thalle foliacé. Répandu dans la plupart des régions du monde, très abondant dans certaines contrées, très voyant en raison de sa couleur jaune-orange vif, ce lichen est l'un des plus étudiés au monde[2], et probablement l'un des les plus familiers du public.

Description

Thalle

X. parietina est un lichen d'assez grande taille, dont le diamètre des thalles individuels dépasse rarement huit centimètres, mais peut exceptionnellement atteindre une quinzaine de centimètres. L'espèce peut toutefois occuper des surfaces considérables, de nombreux thalles pouvant coexister sur un même support, voire confluer en plaques étendues[3].

Il s'agit d'une espèce foliacée dont les lobes, disposés en rosette, sont le plus souvent appliqués sur le substrat. L'extrémité des lobes est large et arrondie. Les rosettes ont parfois un aspect plissé, en particulier chez les exemplaires âgés. La face inférieure du thalle est blanchâtre et comporte quelques rhizines (fausses radicelles, issues de la soudure de poils, fixant le thalle à son support).

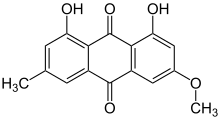

Comme pour les autres représentants du genre Xanthoria et la plupart des représentants de l'ordre des Teloschistales auquel il appartient, la couleur de ce lichen varie du jaune à l'orangé. Cette coloration est due à la présence dans le cortex d'une substance sécrétée par le champignon, la pariétine, un composé de la famille des anthraquinones. L'intensité de cette coloration est très variable, et l'on observe parfois, surtout à l'ombre, des thalles plus ternes, d'un gris-vert sans trace apparente de jaune[3]. Il a été montré que la quantité de pariétine dans le cortex variait fortement en fonction de l'éclairement, les thalles situés en pleine lumière dans les falaises contenant en moyenne cinq fois plus de ce composé que ceux vivant dans les sous-bois, en particulier de conifères[4]. On peut retrouver un gradient de même nature au sein d'un thalle unique : les parties situées sur la face supérieure des branches sont normalement jaunes alors que les zones situées à la face inférieure sont parfois plus ou moins verdâtres.

Reproduction

Le thalle, presque toujours fertile[5], est recouvert en son centre d'apothécies en forme de coupes orangées (couleur toujours plus foncée que le thalle) de un à quatre millimètres de diamètre. Les premiers stades de ces apothécies peuvent déjà apparaître sur de très jeunes thalles[6]. Ces structures permettent la reproduction sexuée par des ascospores, disséminées par le vent, l'eau ou les fèces d'acariens, d'insectes ou d'escargots qui se nourrisssent des Xanthoria. Le développement de nouveaux thalles à partir d'ascospores ainsi disséminées nécessite toutefois la rencontre avec des cellules algales du genre Trebouxia, rares dans la nature ; or, le tube digestif et les fèces des acariens oribates associés à X. parietina (Trhypochtonius tectorum et Trichoribates trimaculatus) contiennent à la fois des ascospores du lichen et des cellules algales de son symbionte, ce qui pourrait faciliter le démarrage de nouveaux thalles[7].

Dépourvu des propagules habituelles des lichens (sorédies, isidies…), X. parietina peut néanmoins recourir à certaines formes de multiplication végétative. Du fait d'un fort pouvoir de régénération, des fragments de thalle résultant du fractionnement de la partie centrale de thalles âgés peuvent, dans des conditions favorables, se comporter en « boutures » et être à l'origine de nouveaux thalles[8].

Écologie

Répartition géographique

Xanthoria parietina est une espèce cosmopolite, qui ne semble manquer que sur le continent Antarctique : elle habite essentiellement les régions tempérées d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Australasie[9]. Il semble toutefois que sa présence en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Guinée et dans l'ouest de l'Amérique du Nord soit liée à des introductions[10].

Une étude de phylogénie moléculaire portant sur des populations réparties dans le monde entier met en évidence deux groupes dans l'espèce telle qu'elle est actuellement définie : un premier ensemble groupant les populations de péninsule Ibérique, des Baléares et des Canaries, et un second correspondant aux xanthories du reste du monde[11]. L'hypothèse selon laquelle X. parietina pourrait correspondre à un complexe d'espèces cryptiques n'est pas exclue[10].

Habitat et substrat

Espèce nitrophile et coniophile (préférence pour les substrats riches en poussières), corticole (développement principalement sur l'écorce des arbres du bord des routes ou des vieux arbres de vergers) et saxicole (sur les rochers[12]acides ou calcaires, ou des substrats équivalents : pierre, toit, brique, etc.) en particulier près des zones côtières (d'où son autre nom de Xanthorie maritime) dans l'étage supralittoral.

Prédation

Histoire

L'espèce a été décrite pour la première fois par Linné en 1753, sous le nom de Lichen parietinus.

Usages traditionnels

En raison de sa couleur jaune vif, il était utilisé par les guérisseurs médiévaux (appliquant la théorie des signatures) pour soigner la jaunisse, la diarrhée et les maladies du foie[13]. En outre, des études récentes ont révélé ses propriétés antivirales, notamment contre les virus de type influenza.

La xanthorie pilée et mélangée à de l'urine servait à teindre la laine en rose, notamment du kilt écossais.

Références

- A ne pas confondre avec Parmelia saxitilis (en).

- Il fait même l'objet d'un séquençage ADN : [1]

- (en) Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A., 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. The British Lichen Society, 1046 p. ISBN 9780954041885

- (en) Gauslaa, Y. & Ustvedt, E.M., 2003. Is parietin a UV-B or a blue-light screening pigment in the lichen Xanthoria parietina? Photochemical and Photobiological Sciences, 2, 424-432. DOI Résumé Article (178Ko).

- La période de fertilité est très variable selon les conditions bioclimatiques.

- (en) Honegger, R., Zippler, U., Gansner, H. & Scherrer, S., 2004. Mating systems in the genus Xanthoria (lichen-forming ascomycetes). Mycological Research, 108 (5), 480-488. DOI Résumé

- (en) Meier, F.A., Scherrer, S. & Honegger, R., 2002. Faecal pellets of lichenivorous mites contain viable cells of the lichen-forming ascomycete Xanthoria parietina and its green algal photobiont, Trebouxia arboricola. Biological Journal of the Linnean Society, 76 (2), 259-268. DOI Résumé

- (en) Honegger, R., 1996. Experimental studies of growth and regenerative capacity in the foliose lichen Xanthoria parietina. New Phytologist, 133 (4), 573–581. DOI Résumé

- (en) Lindblom, L. & Ekman, S., 2006. Genetic variation and population differentiation in the lichen-forming ascomycete Xanthoria parietina on the island Storfosna, central Norway. Molecular Ecology, 15 (6), 1545–1559. DOI Résumé Article (251Ko)

- (en) Scherrer, S. & Honegger, R., 2003. Inter- and intraspecific variation of homologous hydrophobin (H1) gene sequences among Xanthoria spp. (lichen-forming ascomycetes). New Phytologist, 158 (2), 375–389. DOI Article (1,4Mo)

- (en) Honegger, R., Zippler, U., Scherrer, S. & Dyer, P.S., 2004. Genetic diversity in Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. (lichen-forming ascomycete) from worldwide locations. The Lichenologist, 36 (6), 381-390. DOI Résumé

- D'où son nom d'espèce parietina, substantification au féminin de l’adjectif parietarius « de mur », dérivé du latin paries, -etis « paroi ».

- (fr) Tiévant, P., 2001. Guide des lichens : 350 espèces de lichens d'Europe, Éd. Delachaux et Niestlé.

- (en) González-Tejero, M.R., Martínez-Lirola, M.J., Casares-Porcel, M. & Molero-Mesa, J., 1995. Three lichens used in popular medicine in Eastern Andalucia (Spain) . Economic Botany, 49 (1), 96-98. DOI Résumé

Références taxonomiques

- (en) Référence Index Fungorum : Xanthoria parietina

- (fr + en) Référence ITIS : Xanthoria parietina