« Magnétosphère de Saturne » : différence entre les versions

m Ajout oldid |

Ajout section découverte et structure |

||

| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||

}} |

}} |

||

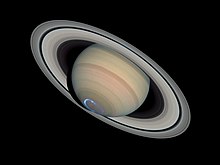

La '''magnétosphère de [[Saturne (planète)|Saturne]]''' est une cavité créée dans le [[vent solaire]] par le [[champ magnétique]] de la planète. Découverte en 1979 par la sonde ''[[Pioneer 11]]'', la magnétosphère de Saturne est la deuxième plus vaste au sein du [[système solaire]], après [[Magnétosphère de Jupiter|celle de Jupiter]]. La [[magnétopause]], frontière entre la magnétosphère de Saturne et le vent solaire, se trouve à environ vingt fois le rayon de Saturne depuis le centre de la planète, tandis que la [[queue magnétique]] s'étire derrière sur des centaines de fois le rayon de la planète. |

La '''magnétosphère de [[Saturne (planète)|Saturne]]''' est une cavité créée dans le [[vent solaire]] par le [[champ magnétique]] de la planète. Découverte en 1979 par la sonde ''[[Pioneer 11]]'', la magnétosphère de Saturne est la deuxième plus vaste au sein du [[système solaire]], après [[Magnétosphère de Jupiter|celle de Jupiter]]. La [[magnétopause]], frontière entre la magnétosphère de Saturne et le vent solaire, se trouve à environ vingt fois le rayon de Saturne depuis le centre de la planète, tandis que la [[queue magnétique]] s'étire derrière sur des centaines de fois le rayon de la planète. |

||

La magnétosphère de Saturne est rempli de [[Plasma astrophysique|plasma]] originaire de la planète et de ses satellites, notamment [[Encelade (lune)|Encelade]] qui éjecte jusqu’à 600 Kg/s de vapeur d’eau par ses [[Geyser|geysers]] au pôle sud. Le champ magnétique se charge ainsi de 100 Kg d’ions par seconde. Ce plasma se déplace de l’intérieur du champ vers la magnéto-queue. |

|||

L’interaction de la magnétosphère et des vents solaires crée des [[Aurore polaire|aurores]] polaires sur les pôles de la planète dans le domaine du visible, de l’[[infrarouge]] et de l’[[ultraviolet]]. |

|||

A l’intérieur de la magnétosphère se trouve une [[Ceinture de radiations|ceinture de radiation]] qui contient des particules d’énergie pouvant atteindre la dizaine de mégaélectronvolt. Ces particules ont alors une forte influence sur la surface des lunes glacées de Saturne. |

|||

== Découverte == |

|||

Après la découverte des [[Onde décamétrique|émissions radio décamétrique de Jupiter]] en 1955, des astronomes ont tenté en vain d’identifier de telles émissions en provenance de Saturne <ref>{{Article|langue=en|prénom1=Alex G.|nom1=Smith|prénom2=T. D.|nom2=Carr|titre=Radio-Frequency Observations of the Planets in 1957-1958.|périodique=The Astrophysical Journal|volume=130|date=September 1959|issn=0004-637X|doi=10.1086/146753|lire en ligne=http://adsabs.harvard.edu/abs/1959ApJ...130..641S|consulté le=2017-06-24|pages=641}}</ref>. La première preuve de l’existence d’un champ magnétique autour de Saturne date de 1974, quand a été détectées de faibles ondes radio autour de 1 MHz. |

|||

La période de modulation de ces ondes ont été évalué à l’époque à 10H30, est interprété dès lors comme la période de rotation de Saturne <ref>{{Article|langue=en|prénom1=L. W.|nom1=Brown|titre=Saturn radio emission near 1 MHz|périodique=The Astrophysical Journal|volume=198|date=June 1975|issn=0004-637X|doi=10.1086/181819|lire en ligne=http://adsabs.harvard.edu/abs/1975ApJ...198L..89B|consulté le=2017-06-24|pages=L89–L92}}</ref>. La première preuve directe est arrivée le 1<sup>er</sup> septembre 1970 lorsque la sonde [[Pioneer 11]] mesura directement l’intensité du champ magnétique <ref>{{Article|prénom1=E. S.|nom1=Belenkaya|prénom2=I. I.|nom2=Alexeev|prénom3=V. V.|nom3=Kalegaev|prénom4=M. S.|nom4=Blokhina|titre=Definition of Saturn's magnetospheric model parameters for the Pioneer 11 flyby|périodique=Ann. Geophys.|volume=24|numéro=3|date=2006-05-19|issn=1432-0576|doi=10.5194/angeo-24-1145-2006|lire en ligne=http://www.ann-geophys.net/24/1145/2006/|consulté le=2017-06-24|pages=1145–1156}}</ref>. |

|||

== Structure == |

|||

=== Champ interne === |

|||

Comme [[Jupiter (planète)|Jupiter]], le champ magnétique de Saturne est généré par un [[Effet dynamo (astrophysique)|effet dynamo]] de l’[[Hydrogène métallique|hydrogène métallique liquide]] <ref name=":0">{{Article|langue=en|prénom1=C. T.|nom1=Russell|titre=Planetary magnetospheres|périodique=Reports on Progress in Physics|volume=56|numéro=6|date=1993|issn=0034-4885|doi=10.1088/0034-4885/56/6/001|lire en ligne=http://stacks.iop.org/0034-4885/56/i=6/a=001|consulté le=2017-06-24|pages=687}}</ref>. Comme la Terre, ce champ magnétique est principalement [[bipolaire]], de symétrie radiale par rapport à l’axe nord-Sud <ref name=":0" />. Contrairement à la Terre, le pôle nord magnétique est bien situé sur l’hémisphère nord de la planète. |

|||

L’intensité de ce champ magnétique est d’environ 21 μT (0.21 G) ce qui est légèrement plus faible que le champ magnétique terrestre mais sur un rayon 580 fois plus grand. |

|||

=== Dimensions et forme === |

|||

La magnétosphère de Saturne est la deuxième plus grande magnétosphère du système solaire après celle de Jupiter <ref>{{Article|langue=en|prénom1=M.|nom1=Blanc|prénom2=R.|nom2=Kallenbach|prénom3=N. V.|nom3=Erkaev|titre=Solar System Magnetospheres|périodique=Space Science Reviews|volume=116|numéro=1-2|date=2005-01-01|issn=0038-6308|issn2=1572-9672|doi=10.1007/s11214-005-1958-y|lire en ligne=https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-005-1958-y|consulté le=2017-06-24|pages=227–298}}</ref>. |

|||

La distance entre la [[magnétopause]] et le centre de Saturne peut varier entre 16 à 27 fois le rayon de Saturne <ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Tamas I.|nom1=Gombosi|prénom2=Thomas P.|nom2=Armstrong|prénom3=Christopher S.|nom3=Arridge|prénom4=Krishan K.|nom4=Khurana|titre=Saturn from Cassini-Huygens|passage=203–255|éditeur=Springer Netherlands|date=2009|isbn=9781402092169|isbn2=9781402092176|doi=10.1007/978-1-4020-9217-6_9|lire en ligne=http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9217-6_9|consulté le=2017-06-24}}</ref>. En effet sa position dépend de la pression des [[Vent solaire|vents solaires]] et donc de l’activité solaire. L’[[arc de choc]] de Saturne, quant à lui, mesure 27 rayons saturniens soit environ 1 620 000 km. |

|||

Du côté opposé au soleil de la planète, les vents solaires donnent une forme allongée à la magnétosphère séparée en deux parties et appelée magnéto-queue. |

|||

=== Régions magnétiques === |

|||

La magnétosphère de Saturne est généralement découpée en quatre régions <ref name=":1">{{Article|langue=en|prénom1=N.|nom1=André|prénom2=M.|nom2=Blanc|prénom3=S.|nom3=Maurice|prénom4=P.|nom4=Schippers|titre=Identification of Saturn's magnetospheric regions and associated plasma processes: Synopsis of Cassini observations during orbit insertion|périodique=Reviews of Geophysics|volume=46|numéro=4|date=2008-12-01|issn=1944-9208|doi=10.1029/2007RG000238|lire en ligne=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2007RG000238/abstract|consulté le=2017-06-24|pages=RG4008}}</ref>. La région la plus au centre, d’un rayon de 180 000 km, est un pur dipôle magnétique contenant du plasma absorbé par les particules des anneaux de Saturne. C’est dans cette zone que se situe la [[Ceinture de radiations|ceinture de radiation]]. |

|||

La seconde région, entre 180 000 et 360 000 Km contient un [[tore]] de plasma froid, le plasma le plus dense de tout le système de Saturne. Ce plasma provient des lunes de Saturnes dont [[Encelade (lune)|Encelade]]. Dans cette région le champ reste principalement dipolaire <ref name=":1" />. |

|||

La troisième région, appelée la plasmagène étendue, se situe entre 360 000 et 840 000 km. Le champ magnétique n’est plus bipolaire, tandis que le plasma est confiné sur une bande équatoriale <ref name=":1" /> . |

|||

La quatrième région, la plus lointaine de Saturne (de 900 000 km à la [[magnétopause]]), se caractérise par une faible densité de plasma et un champ magnétique chaotique sous l’effet des vents solaires <ref name=":1" />. |

|||

Au-delà de cette quatrième région, le champ magnétique s’affine et prend la forme d’un disque, appelé le magnéto-disque, reliant la magnétopause à la magnéto-queue |

|||

== Références == |

== Références == |

||

Version du 24 juin 2017 à 23:14

| Découverte par | Pioneer 11 |

|---|---|

| Date de découverte |

| Rayon de Saturne | 60,330 km |

|---|---|

| Moment magnétique | 4,6 × 1018 T m3 |

| Intensité de champ à l'équateur | |

| Inclinaison du dipôle | <0,5° |

| Longitude du pôle magnétique | ?° |

| Vitesse |

400 km/s |

|---|---|

| Intensité du CMI | 0,5 nT |

| Densité | 0,1 cm−3 cm−3 |

| Distance de l'arc de choc | ~27 Rj |

|---|---|

| Distance de la magnétopause | ~22 Rj |

| Ions principaux | O+, H2O+, OH+, H3O+, HO2+ and O2+ and H+ |

| Sources de plasma | Encelade, vent solaire, ionosphère |

| Taux de chargement de masse | ~100 km/s kg/s |

| Densité maximale du plasma | 50–100 cm−3 cm−3 |

| Énergie maximale des particules | MeV |

| Spectre | radio, proche-IR et UV |

|---|---|

| Puissance totale | 0,5 TW |

| Fréquences d'émissions radio | 10–1300 kHz |

La magnétosphère de Saturne est une cavité créée dans le vent solaire par le champ magnétique de la planète. Découverte en 1979 par la sonde Pioneer 11, la magnétosphère de Saturne est la deuxième plus vaste au sein du système solaire, après celle de Jupiter. La magnétopause, frontière entre la magnétosphère de Saturne et le vent solaire, se trouve à environ vingt fois le rayon de Saturne depuis le centre de la planète, tandis que la queue magnétique s'étire derrière sur des centaines de fois le rayon de la planète.

La magnétosphère de Saturne est rempli de plasma originaire de la planète et de ses satellites, notamment Encelade qui éjecte jusqu’à 600 Kg/s de vapeur d’eau par ses geysers au pôle sud. Le champ magnétique se charge ainsi de 100 Kg d’ions par seconde. Ce plasma se déplace de l’intérieur du champ vers la magnéto-queue.

L’interaction de la magnétosphère et des vents solaires crée des aurores polaires sur les pôles de la planète dans le domaine du visible, de l’infrarouge et de l’ultraviolet.

A l’intérieur de la magnétosphère se trouve une ceinture de radiation qui contient des particules d’énergie pouvant atteindre la dizaine de mégaélectronvolt. Ces particules ont alors une forte influence sur la surface des lunes glacées de Saturne.

Découverte

Après la découverte des émissions radio décamétrique de Jupiter en 1955, des astronomes ont tenté en vain d’identifier de telles émissions en provenance de Saturne [1]. La première preuve de l’existence d’un champ magnétique autour de Saturne date de 1974, quand a été détectées de faibles ondes radio autour de 1 MHz. La période de modulation de ces ondes ont été évalué à l’époque à 10H30, est interprété dès lors comme la période de rotation de Saturne [2]. La première preuve directe est arrivée le 1er septembre 1970 lorsque la sonde Pioneer 11 mesura directement l’intensité du champ magnétique [3].

Structure

Champ interne

Comme Jupiter, le champ magnétique de Saturne est généré par un effet dynamo de l’hydrogène métallique liquide [4]. Comme la Terre, ce champ magnétique est principalement bipolaire, de symétrie radiale par rapport à l’axe nord-Sud [4]. Contrairement à la Terre, le pôle nord magnétique est bien situé sur l’hémisphère nord de la planète.

L’intensité de ce champ magnétique est d’environ 21 μT (0.21 G) ce qui est légèrement plus faible que le champ magnétique terrestre mais sur un rayon 580 fois plus grand.

Dimensions et forme

La magnétosphère de Saturne est la deuxième plus grande magnétosphère du système solaire après celle de Jupiter [5].

La distance entre la magnétopause et le centre de Saturne peut varier entre 16 à 27 fois le rayon de Saturne [6]. En effet sa position dépend de la pression des vents solaires et donc de l’activité solaire. L’arc de choc de Saturne, quant à lui, mesure 27 rayons saturniens soit environ 1 620 000 km.

Du côté opposé au soleil de la planète, les vents solaires donnent une forme allongée à la magnétosphère séparée en deux parties et appelée magnéto-queue.

Régions magnétiques

La magnétosphère de Saturne est généralement découpée en quatre régions [7]. La région la plus au centre, d’un rayon de 180 000 km, est un pur dipôle magnétique contenant du plasma absorbé par les particules des anneaux de Saturne. C’est dans cette zone que se situe la ceinture de radiation.

La seconde région, entre 180 000 et 360 000 Km contient un tore de plasma froid, le plasma le plus dense de tout le système de Saturne. Ce plasma provient des lunes de Saturnes dont Encelade. Dans cette région le champ reste principalement dipolaire [7].

La troisième région, appelée la plasmagène étendue, se situe entre 360 000 et 840 000 km. Le champ magnétique n’est plus bipolaire, tandis que le plasma est confiné sur une bande équatoriale [7] .

La quatrième région, la plus lointaine de Saturne (de 900 000 km à la magnétopause), se caractérise par une faible densité de plasma et un champ magnétique chaotique sous l’effet des vents solaires [7].

Au-delà de cette quatrième région, le champ magnétique s’affine et prend la forme d’un disque, appelé le magnéto-disque, reliant la magnétopause à la magnéto-queue

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Magnetosphere of Saturn » (voir la liste des auteurs).

- (en) Alex G. Smith et T. D. Carr, « Radio-Frequency Observations of the Planets in 1957-1958. », The Astrophysical Journal, vol. 130, , p. 641 (ISSN 0004-637X, DOI 10.1086/146753, lire en ligne, consulté le )

- (en) L. W. Brown, « Saturn radio emission near 1 MHz », The Astrophysical Journal, vol. 198, , L89–L92 (ISSN 0004-637X, DOI 10.1086/181819, lire en ligne, consulté le )

- E. S. Belenkaya, I. I. Alexeev, V. V. Kalegaev et M. S. Blokhina, « Definition of Saturn's magnetospheric model parameters for the Pioneer 11 flyby », Ann. Geophys., vol. 24, no 3, , p. 1145–1156 (ISSN 1432-0576, DOI 10.5194/angeo-24-1145-2006, lire en ligne, consulté le )

- (en) C. T. Russell, « Planetary magnetospheres », Reports on Progress in Physics, vol. 56, no 6, , p. 687 (ISSN 0034-4885, DOI 10.1088/0034-4885/56/6/001, lire en ligne, consulté le )

- (en) M. Blanc, R. Kallenbach et N. V. Erkaev, « Solar System Magnetospheres », Space Science Reviews, vol. 116, nos 1-2, , p. 227–298 (ISSN 0038-6308 et 1572-9672, DOI 10.1007/s11214-005-1958-y, lire en ligne, consulté le )

- (en) Tamas I. Gombosi, Thomas P. Armstrong, Christopher S. Arridge et Krishan K. Khurana, Saturn from Cassini-Huygens, Springer Netherlands, (ISBN 9781402092169 et 9781402092176, DOI 10.1007/978-1-4020-9217-6_9, lire en ligne), p. 203–255

- (en) N. André, M. Blanc, S. Maurice et P. Schippers, « Identification of Saturn's magnetospheric regions and associated plasma processes: Synopsis of Cassini observations during orbit insertion », Reviews of Geophysics, vol. 46, no 4, , RG4008 (ISSN 1944-9208, DOI 10.1029/2007RG000238, lire en ligne, consulté le )