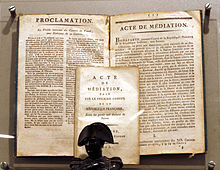

Acte de Médiation

L'Acte de Médiation est un acte écrit par le Premier Consul Napoléon Bonaparte le attribuant une nouvelle constitution à la Suisse, après l'échec de celle de la République helvétique. La Suisse est organisée selon une confédération d'États[1].

Contexte[modifier | modifier le code]

En 1798, la France était dirigée par un Directoire, un comité de cinq membres chargé du pouvoir exécutif. Le Club helvétique, fondé à Paris, se passionne pour les élans révolutionnaires français. Frédéric-César de La Harpe, membre influent du Club helvétique, encourage les Vaudois à s'émanciper de Berne. Le éclate la révolution vaudoise. Avec l'aide des armées françaises, les patriotes de ce pays-sujet se révoltent contre Berne et se déclarent indépendants. Pour le Directoire, qui cherche à s'assurer le libre passage vers l'Italie par les cols alpins, c'est l'occasion rêvée : les troupes du général Brune entrent en Suisse. En , elles prennent Berne, puis occupent tout le territoire de la Confédération suisse.

La Suisse était désormais sous domination française et son système politique fut transformé et calqué sur le modèle français. La Confédération des XIII cantons devint donc la République helvétique et adopta un gouvernement centralisé et une réplique exacte de la Constitution française de 1795. Le modèle français ne s’avéra cependant pas du tout applicable à la Suisse qui était, par ses différences de religion, de langues et de culture, totalement inadaptée à un régime unitaire. La situation intérieure dégénéra rapidement : le territoire suisse fut attaqué de toute part par des puissances voisines voulant s’approprier les cols alpins, et le gouvernement, miné par des luttes internes entre fédéralistes et unitaristes, devant en plus planter les bases d’un nouvel État et trouver les ressources financières pour lancer l’économie de la nouvelle République, fut incapable d’imposer son autorité. Une fois que l’occupation française s’allégea, la guerre civile éclata dans le pays. La République helvétique capitula même le face aux fédéralistes.

La situation intérieure catastrophique de la République helvétique ne constituait toutefois pas une menace pour la France et Bonaparte préféra laisser s’embourber un problème dont il n’avait pas à s’occuper pour l’instant, tout en s’assurant de pouvoir en tirer un intérêt par la suite comme il l’espérait depuis le départ. Ce sont en effet les Suisses eux-mêmes qui durent finalement se résoudre à demander l’aide de Bonaparte, devenu Premier Consul en 1799. Celui-ci leur promit son aide en 1802 et ordonna la rédaction d’une nouvelle Constitution suisse sous le contrôle de quatre sénateurs français. C’est finalement en 1803 qu’il dévoilera à une délégation suisse un texte intitulé : Acte de médiation[2].

Contenu de l'acte[modifier | modifier le code]

Selon cette nouvelle constitution, la Suisse redevenait une confédération, constituée de dix-neuf cantons, soit six de plus (Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud) qu’auparavant puisque l’Acte prévoyait également la suppression des pays sujets ou alliés. Chaque canton possédait, et possède encore, sa propre constitution.

Bien que la République helvétique ait été définie comme indépendante, l’influence de la France sur sa constitution était très nette. C’est ainsi Bonaparte qui définissait la politique étrangère de la Suisse, cette dernière étant un point stratégique essentiel sur l’échiquier européen. La France influença aussi clairement la politique économique helvétique.

De plus, la France « puisa » de nombreux soldats dans le contingent suisse pour les joindre à l’armée napoléonienne.

En Suisse, le pouvoir exécutif fut à nouveau attribué à la Diète, au sein de laquelle chaque canton avait un député chargé de veiller aux intérêts de son État. Les cantons d’une population de plus de cent mille habitants possédaient deux voix au moment du vote. Six cantons, à savoir Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Lucerne occupaient, à tour de rôle par période d’une année et dans l’ordre cité précédemment, la fonction de canton directeur dont le représentant devenait, pour une année, le « Landaman de la Suisse ». Chaque canton retrouva son autonomie et sa souveraineté. Chacun possédait son propre contingent militaire.

Impact[modifier | modifier le code]

L’Acte de médiation fut donc, en général, bien accepté par les cantons suisses et par les suisses eux-même. Bonaparte était parvenu à rétablir la paix en Suisse.

Bonaparte était parvenu à tirer parti de son rôle de médiateur dans une guerre qu’il avait lui-même laissé éclater, mais les contraintes attendues par la France devinrent, après quelques années, de plus en plus difficiles à accepter. La Suisse eut du mal à rassembler assez d’hommes pour pouvoir fournir des troupes à l’armée de Napoléon, sacré empereur en 1804. De plus, le blocus continental astreint par la France à ses États-vassaux contre le Royaume-Uni ralentit considérablement l’économie helvétique[réf. nécessaire]. La Suisse continua malgré tout à faire du commerce avec les Britanniques, ce qui amena Napoléon à la menacer d’annexion. Devant les pressions de plus en plus fortes imposées par la France, le peuple suisse finit par se révolter. L’élément déclencheur de ces soulèvements fut l’échec de la campagne militaire que l’Empereur menait en Russie. Les troupes napoléoniennes furent déstabilisées par l’acharnement des soldats russes et par le froid sibérien qui décima les troupes, qui comptait de nombreux soldats suisses.

La Suisse reprit son indépendance après la chute de l'empire de Napoléon, qui n’avait pas résisté à la crise économique intérieure et aux attaques répétées de ses adversaires alliés contre lui.

La domination de Napoléon était le ciment qui permettait au régime de la Médiation d’exister. Ce dernier s’écroula en même temps que l’Empire. Les cantons mirent un terme à ce régime[réf. nécessaire] après la défaite de Napoléon à la bataille de Leipzig en 1813, et la chute du régime permit à de nouveaux courants politiques de s’affronter pour le pouvoir. La Suisse trouva un nouveau visage, tout comme le reste de l’Europe, avec le Congrès de Vienne en 1815.

Lettre de Bonaparte aux délégués des cantons[modifier | modifier le code]

« La Suisse ne ressemble à aucun autre État, soit par les événements qui s'y sont succédé depuis plusieurs siècles, soit par la situation géographique, soit par les différentes langues, les différentes religions, et cette extrême différence de mœurs qui existe entre ses différentes parties. La nature a fait votre État fédératif, vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage.

[…]

Ce qui est en même temps le désir, l'intérêt de votre nation et des vastes États qui vous entourent est donc :

- l'égalité des droits entre vos dix-huit cantons

- une renonciation sincère et volontaire aux privilèges de la part des classes patriciennes

- une organisation fédérative, où chaque canton se trouve organisé suivant sa langue, sa religion, ses mœurs, son intérêt, son opinion. »

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Ides et Calendes, coll. « Mémoire de l'Université de Neuchâtel », Neuchâtel, 1967, vol. 1, p. 14.

- L'Acte de médiation du 19 février 1803. Texte intégral, édité par Antoine Rochat avec la collaboration d'Alain Pichard, Introduction de Denis Tappy, Cahiers de la Renaissance vaudoise, 2003.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

- Alois von Reding, qui présida la Diète fédérale de Schwytz après la capitulation de la République helvétique

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- L’Acte de Médiation : préambule sur le site admin.ch

- Histoire contemporaine de la Suisse

- Histoire du canton d'Argovie

- Histoire du canton des Grisons

- Histoire du canton de Saint-Gall

- Histoire du canton de Thurgovie

- Histoire du canton du Tessin

- Histoire du canton de Vaud

- Formation territoriale de la Suisse

- Traité signé par la Suisse

- Traité de 1803

- Février 1803

- Médiation politique

- Constitution de la Suisse