Premier méridien

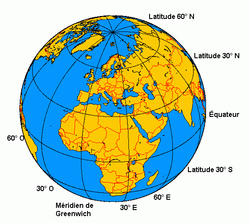

Un premier méridien (ou méridien origine) est un méridien qui, en cartographie, sert de référence de longitude, c’est-à-dire 0° de longitude, à l'échelle d'un corps céleste.

À la différence des parallèles, qui sont entièrement définis par l'axe de rotation d'un objet céleste, le choix d'un premier méridien est la plupart du temps arbitraire.

Le premier méridien terrestre actuel, le méridien de Greenwich, sert également de référence pour la définition des fuseaux horaires.

Terre

Sur Terre, pour la cartographie standard, le premier méridien actuellement et universellement utilisé est le méridien de Greenwich. Ce méridien fut adopté comme standard international en 1884 par 25 pays[1] lors de la conférence internationale du méridien de Washington et son usage s'est depuis étendu au reste de la planète. Le système géodésique mondial actuel, dit WGS 84, utilise le méridien de référence de l'IERS, une longitude 0 située 102,5 m à l'est du méridien de Greenwich[2].

D'autres premiers méridiens ont été utilisés ou proposés, par le passé, par différents pays :

- Méridien de Bruxelles (4° 21′ 36,8″ E)

- Méridien de Copenhague (12° 34′ 33″ E)

- Méridien de l'île de Fer (17° 39′ 46″ O) passant par El Hierro aux Canaries

- Méridien de Terceira (27° 02′ O)

- Méridien de Tenerife (en)

- Méridien de Tolède

- Méridien de Cadix (es)

- Méridien de Madrid (3° 41′ 16,48″ O)

- Méridien de Paris (2° 20′ 14,025″ E)

- Méridien de Rome (12° 27′ 08,04″ E)

- Méridien de Florence (en) (11° 45′ E)

- Méridien de Pulkowa (30° 19′ 42,09″ E) à Saint-Pétersbourg

- Méridien d'Ujjain[3] (utilisé dans l'astronomie et les calendriers indiens ; 75° 47′ E)

- Méridiens de Washington (en) (77° 03′ 02,3″ O)

- Méridien de Berlin (13° 24′ E)

- Méridien d'Uppsala

La France n'a adopté officiellement Greenwich comme premier méridien que le 9 mars 1911. Dans la nuit du 18 au 19 mars 1911, toutes les horloges de France ont été arrêtées à minuit, puis relancées 9 minutes et 21 secondes plus tard afin de se mettre en concordance avec le temps universel (GMT)[4]. La loi de 1911 n’a été remplacée que le 9 août 1978 par un décret qui stipule que « le temps légal est obtenu en ajoutant ou en retranchant un nombre entier d’heures au temps universel coordonné »[5].

Autres corps célestes

Un premier méridien a été défini pour d'autres objets du système solaire :

- Sur la Lune, il passe directement au milieu de la face visible depuis la Terre, près du cratère Bruce. Plus généralement, pour les objets dont la rotation est synchrone, il est possible d'adopter la position moyenne du point qui fait directement face au corps autour duquel ils tournent comme origine des longitudes. Cette convention est généralement adoptée pour Io, Europe, Ganymède, Callisto ou Titan.

- Sur Mercure, la longitude 20° E est définie par un petit cratère nommé Hun Kal (« 20 » en maya) [2].

- Sur Vénus, le cratère Ève, dans Alpha Regio, sert de référence des longitudes.

- Sur Mars, le premier méridien est défini par le cratère Airy-0.

- Sur les géantes gazeuses, qui ne semblent pas posséder de surface solide et dont l'atmosphère tourne à des vitesses différentes selon la latitude, plusieurs systèmes peuvent être employés, comme de prendre pour référence le champ magnétique de ces planètes.

- Les lunes des géantes gazeuses, du moins celles qui n'en sont pas trop éloignées, sont presque toujours en rotation synchrone, et on peut alors définir le méridien origine comme étant celui du point sub-primaire (le point de la face de la lune qui a l'objet primaire à son zénith).

Notes et références

- 22 pays ont voté pour ; La République dominicaine a voté contre ; la France et le Brésil se sont abstenus.

- History of the Prime Meridian -Past and Present'|[1]

- (en-US) « Ujjain: At the Crossroads of Time », sur Outlook Traveller (consulté le )

- « 9 mars 1911 - La France adopte le méridien de Greenwich - Herodote.net », sur www.herodote.net (consulté le )

- « Mettons les pendules à l'heure ! », sur archives.haute-vienne.fr (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Anciens premiers méridiens (Observatoire de Greenwich)

- (en) Where is zero degrees longitude on Mars? (ESA)