Collégiale Saint-Honoré

| Collégiale Saint-Honoré (détruite) | |

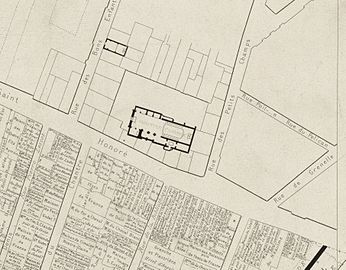

La collégiale sur le plan de Turgot | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Collégiale |

| Rattachement | Archidiocèse de Paris |

| Géographie | |

| Pays | France |

| Ville | Paris |

| modifier |

|

La collégiale Saint-Honoré est une ancienne église collégiale de Paris, aujourd'hui disparue. L'édifice se trouvait dans l'actuel 1er arrondissement. Le site est occupé par des immeubles abritant des services du ministère de la culture, rue Saint-Honoré.

Histoire

Fondation et extension

Vers 1204, Renold Chéreins et sa femme donnent neuf arpents de terre qu'ils possèdent en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste afin d'entretenir un prêtre destiné à desservir une petite chapelle qu'ils ont l'intention de bâtir. Le prieur de Saint-Martin-des-Champs leur cède alors un arpent de terre sur lequel cette chapelle est élevée entre 1204 et 1209[1]. Ce terrain est situé à proximité de la porte Saint-Honoré, légèrement en retrait du chemin qui allait à Saint-Ouen, Argenteuil et Neuilly (actuelle rue Saint-Honoré)[2]. La chapelle et ses dépendances appartiennent à l'origine à la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois[3]. Elle est dédiée à Honoré d'Amiens. Du fait de sa proximité avec le marché aux Pourceaux (butte Saint-Roch), elle est dénommée Saint-Honoré-aux-Porciaux[4]. Un collège de chanoines est établi à partir de 1204[1]. En 1257, douze chanoines sont nommés conjointement par l'évêque de Paris et par le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, mais un pouillé de 1450 n'en dénombre plus que quatre[1].

Dans la deuxième partie du XIVe siècle, l'enceinte de Charles V est bâtie. L'église est alors incorporée à Paris. Elle est agrandie et restaurée en 1579[5]. En 1605, les biens du collège des Bons-Enfants, fondé en 1208, sont transmis au chapitre de Saint-Honoré et un séminaire y est établi[6]. En 1723, le cardinal Dubois est inhumé dans un mausolée sculptée par Costou le Jeune, situé dans une chapelle de l'église[4].

La collégiale dépend de la paroisse Saint-Roch après la création de cette dernière en 1633. Son territoire forme une enclave dans la paroisse Saint-Eustache[7].

-

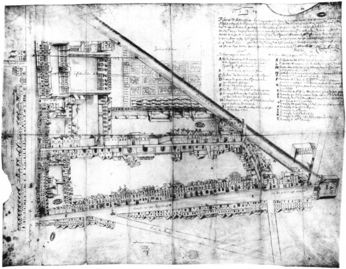

Reconstitution du plan de l'église à la fin du moyen-âge

-

Territoire dépendant de la collégiale

Suppression et destruction

En 1790, le chapitre Saint-Honoré est supprimé. L'église et ses dépendances deviennent un bien national.

La section de la Halle-aux-Blés tient ses assemblées dans l'ancienne église.

Les maisons et terrains sont adjugés le 25 messidor an IV (13 juillet 1796). Une clause insérée dans l'acte de vente prévoit que « l'acquéreur sera tenu, dans le plus bref délai possible, d'ouvrir une rue depuis celle des Bons-Enfants, en face de la porte de la cour des Fontaines du Palais-Égalité (Royal), jusqu'au carrefour de la rue Croix-des-Petits-Champs, aboutissant à la rue du Bouloi ». La rue Montesquieu est percée au début du XIXe siècle[8].

L'église est détruite en partie et les derniers vestiges sont démolis en 1854[9]. Deux passages sont ouverts à son emplacement : du Nord au Sud (à l'emplacement du chœur), le passage d'Athènes reliant le cloître Saint-Honoré à la rue Saint-Honoré ; et d'Ouest en Est (à l'emplacement de la nef), le passage Marchand reliant le cloître Saint-Honoré et le passage d'Athènes[10],[11].

En 1919 et en 1945, des immeubles sont construits à l'emplacement du cloître Saint-Benoît. Ces immeubles sont actuellement occupés par le ministère de la Culture[12],[13].

- L'emplacement de l'église et du cloître vers 1905

-

Passage d'Athènes

-

Cloître Saint-Honoré

Références

- (BNF 13569132)

- Albert Lenoir et Adolphe Berty, Histoire topographique et archéologique de l'ancien Paris : plan de restitution, feuille 3, Paris, Martin et Fontet

- Honoré Frisquet, La France pontificale (Gallia christiana), histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces ecclésiastique, Paris, E. Repos, 1864-1873, p. 132 [lire en ligne]

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 284 [lire en ligne]

- Jacques-Maximilien Benjamin Bins de Saint-Victor, Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu'à nos jours, Paris, , H. Nicolle / Le Normant, 1808-1809, t. 1, p. 365–367 [lire en ligne]

- Jacques Antoine Dulaure, Histoire physique, civile et morale de Paris : depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos jours, Guillaume, 1823, , t. 2, p. 278 [lire en ligne]

- Jean Junié, Plan des paroisses de Paris avec la distinction des parties éparses qui en dépendent dressé par J. Junié, ingénieur géographe de Monseigneur l’Archevêque et géomètre des Eaux et forêts de France en 1786 , Service des Travaux historiques de la Ville de Paris, 1904 [lire en ligne]

- Félix et Louis Lazare, op. cit., p. 460–461 [lire en ligne]

- Robert Hénard, La rue Saint-Honoré, Paris, E. Paul, 1908-1909, p. 463 [lire en ligne]

- Cadastre de Paris par îlot (1810-1836), plan 16e quartier « Banque de France », îlot no 14, côte F/31/80/15

- Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe) , plan 3e quartier « Palais Royal », 2e feuille, côte PP/11860/D

- Analyse diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique (ALPAGE)

- « L’installation des services financiers dans le quartier Saint-Honoré. « L’îlot C » (1961-1989) », sur http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/caef/Documents/Expositions_virtuelles/ministere_ville/ (consulté le ).