Chaîne de l'Épine

| Chaîne de l'Épine | ||

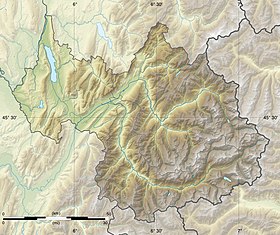

| Localisation de la chaîne de l'Épine dans le département de la Savoie. | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Altitude | 1 425 m, Mont Grelle[1] | |

| Massif | Massif du Jura | |

| Longueur | 16 km | |

| Largeur | 3 km | |

| Administration | ||

| Pays | ||

| Région | Rhône-Alpes | |

| Département | Savoie | |

| Géologie | ||

| Âge | Jurassique et Crétacé (roches) Miocène (formation) |

|

| Roches | Calcaires | |

| modifier |

||

La chaîne de l'Épine, située dans le département de la Savoie, en France, est un long chaînon du massif jurassien qui court du nord au sud, depuis le col de l'Épine à La Motte-Servolex, en banlieue de Chambéry, jusqu'à la bordure occidentale du massif de la Chartreuse, près de la commune des Échelles, au nord de Saint-Laurent-du-Pont.

Toponymie

Deux explications existent pour l'origine du nom de « chaîne de l'Épine ». La première faisant référence à l'épine de la Sainte Couronne du Christ que Guillaume de Montbel aurait rapportée des Croisades vers 1250 et déposée dans une chapelle castrale à Nances, devenant par la suite un lieu de pèlerinage si important que le nom d'« Épine » en fut donné à la montagne. La seconde serait le rapprochement avec le dieu celtique Pen qui, en plus du terme « Épine » aurait également donné le nom « Lépin » à la commune de Lépin-le-Lac au pied ouest de la chaîne[2].

Géographie

Topographie

La chaîne de l'Épine et le mont du Chat séparent le lac du Bourget du lac d'Aiguebelette. Le point culminant est le mont Grelle à 1 425 mètres d'altitude. Un autre sommet remarquable est la pointe de Gratte-Cul à 1 232 mètres d'altitude.

Géologie

La chaîne de l'Épine est un anticlinal appartenant à la structure géologique du massif du Jura nommée la Haute-Chaîne[3]. Coincée entre deux fossés molassiques datant du Miocène, elle est principalement constituée de calcaires datant du Jurassique et du Crétacé. La face occidentale de la chaîne, entre le col de l'Épine et le col de Saint-Michel, est composée de calcaires datant du Kimméridgien et de l'Oxfordien et d'éboulis au niveau de la base, tandis que la partie située au sud du col de Saint-Michel est constituée principalement d'éboulis, avec du calcaire Jurassique sur la ligne de crête. La face orientale, pour sa part, est constituée de marnes et « marbres bâtards » du Valanginien avec des éboulis et quelques calcaires du Crétacé à la base[4].

Au niveau du col de Saint-Michel, la chaîne bifurque en direction du sud-ouest ; cela est dû à la faille décrochante de l'Épine qui passe à cet endroit dans un sens NE-SO et a déviée la chaîne dans cette direction. Une autre faille décrochante traverse la chaîne perpendiculairement au nord de la pointe de Gratte-Cul. Le pli se prolonge au-delà du Guiers pour rejoindre l'anticlinal du mont Tournier et former le plateau du Grand-Ratz qui est la terminaison sud du massif jurassien[4].

Cols routiers

Des cols permettent de la passer d'est en ouest :

- le col de l'Épine (987 m) est ouvert à la circulation automobile ;

- les cols de Saint-Michel et du Crucifix, qui surplombent le lac d'Aiguebelette, autrefois empruntés par des voies romaines et des voies sardes sont des sentiers pédestres non carrossables.

Galerie

Notes et références

- Cartes IGN consultées sur Géoportail.

- Brochure sur l'Avant-pays savoyard éditée par le Conseil général de la Savoie

- V. Bichet & M. Campy, Montagnes du Jura, Géologie et paysages, 2008, p.10-12.

- Carte géologique de la France consultée sur le site du BRGM.