« Euchambersia » : différence entre les versions

Première partie de la modification, toujours basée sur Wikipédia en anglais. |

Deuxième partie de la modification, toujours basée sur Wikipédia en anglais. Balise : Liens d’homonymie |

||

| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||

== Description == |

== Description == |

||

===Taille et morphologie=== |

===Taille et morphologie=== |

||

[[Fichier: |

[[Fichier:Euchambersia_mirabilis.jpg|thumb|right|Vue d'artiste par Dimitri Bogdanov d'un ''Euchambersia mirabilis'' montrant un corps hypothétique.]] |

||

''Euchambersia'' était de petite taille et un museau relativement court pour un [[Therocephalia|thérocephale]], le |

''Euchambersia'' était de petite taille et un museau relativement court pour un [[Therocephalia|thérocephale]], le [[crâne]] [[holotype]] ayant une longueur reconstruite d'environ 116 millimètres, expliquant l'écrasement et la déformation du fossile. Le deuxième crâne connu appartenait à un individu plus petit, d'une longueur de 80 millimètres qui était probablement [[juvénile|immature]], à en juger par le manque de fusion dans le crâne<ref name="2017ct">{{Article |auteur1=Benoit |prénom1=J. |auteur2=Norton |prénom2=L.A. |auteur3=Manger |prénom3=P.R. |auteur4=Rubidge |prénom4=B.S. |titre=Reappraisal of the envenoming capacity of ''Euchambersia mirabilis'' (Therapsida, Therocephalia) using μCT-scanning techniques |périodique=PLoS ONE |volume=12 |numéro=2 |date=2017 |pmid=28187210 |pmcid=5302418 |doi=10.1371/journal.pone.0172047 |bibcode=2017PLoSO..1272047B |pages=e0172047 }}</ref>. |

||

| ⚫ | Selon la description initiale, l'[[orbite (anatomie)|orbite]] d{{'}}''Euchambersia'' était plutôt petit. Les branches des [[Os postorbitaire]] et du [[Os jugal|jugal]] qui entourent habituellement l'arrière et le bas de l'orbite oculaire chez les thérocéphales semblent être soit très réduites, soit totalement absentes. Le haut de l'orbite est formé par l'[[os préfrontal]] et cette dernière est également petit. Le crâne ne porte pas de [[Glande pinéale|foramen pinéale]]. Comme ''[[Theriognathus]]'', le [[Os ptérygoïde|ptérygoïde]] et le [[Os palatin|palatin]] du [[Palais (anatomie)|palais]] ne sont pas séparés du transpalatin, plus loin sur le côté de la mâchoire, par aucune sorte d'ouverture<ref name="broomdesc">{{Article |auteur1=Broom |prénom1=R. |titre=Notices of some new genera and species of Karroo fossil reptiles |périodique=Records of the Albany Museum |volume=4 |numéro=1 |date=1931 |pages=161–166 }}</ref>. |

||

===Dentitions=== |

|||

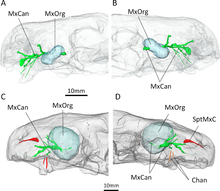

[[File:Euchambersia-4.png|thumb|left|Rangées dentaires conservées et reconstruites de l'holotype (DF) du deuxième spécimens (AC).]] |

|||

Bien que les crânes soient incomplètement préservés, la [[tomodensitométrie]] suggère que chaque prémaxillaire contenait cinq [[incisive]]s, les alvéoles devenant progressivement plus grandes de la première à la cinquième incisive. Comme les autres [[thériodontes]], les couronnes des incisives sont coniques ; ils manquent également de dentelures, contrairement aux [[gorgonopsiens]] et aux [[thérocéphales]] [[Scylacosauria|scylacosauriens]]. Le bord intérieur des incisives semble être légèrement concave et le bord arrière semble avoir une crête. Le plus petit spécimen a une incisive déplacée conservée dans sa cavité nasale ; il est plus fortement recourbé et présente des {{lien|trad=Attrition (dental)|fr=marques d'usure}} sur son bord supérieur, suggérant qu'il s'agit probablement d'une incisive inférieure. Sa quatrième incisive a également une dent de remplacement qui pousse derrière elle, accompagnée d'une {{lien|trad=Tooth resorption|fr= résorption de la racine}}<ref name="2017ct"/>. |

|||

Le spécimen type préserve la [[canine]] droite<ref name="2017ct"/>. Comme d'autres [[thérocéphales]], les canines d{{'}}''Euchambersia'' était très grand, ce qui a entraîné un mode de vie de prédateur spécialisé qui incorpore une morsure en « [[prédateur à dents de sabre|dents de sabre]] » dans l'abattage des proies<ref name="sabertooth">{{cite journal | last1 = Andersson | first1 = K. | last2 = Norman | first2 = D. | last3 = Werdelin | first3 = L. | title = Sabretoothed Carnivores and the Killing of Large Prey | journal = PLOS ONE | volume = 6 | issue = 10 | pages = e24971 | doi = 10.1371/journal.pone.0024971 | pmid = 22039403 | pmc = 3198467 | date = 2011 | bibcode = 2011PLoSO...624971A | doi-access = free }}</ref>. Il est rond en coupe transversale<ref name="2016rev"/>, et porte une crête proéminente sur le côté de sa surface avant. Immédiatement à côté de cette crête se trouve une dépression peu profonde qui s'élargit près du sommet de la dent, qui est probablement la même structure que la rainure interprétée par certains auteurs<ref name="2017ct"/>{{,}}<ref name=SHD91/>. Les thériodontes remplacent généralement leurs dents en alternance<ref name="disto0">{{cite book | last1 = Kermack | first1 = D.W. | title = The Evolution of Mammalian Characters | last2 = Kermack | first2 = K.A. | date = 1984 | publisher = Springer US | pages = 66–68 | chapter = Dentitions, Tooth-Replacement and Jaw Articulation | doi = 10.1007/978-1-4684-7817-4 | isbn = 978-1-4684-7819-8 | chapter-url = https://books.google.com/books?id=_-ePBAAAQBAJ&pg=PA66 | url = https://www.springer.com/gp/book/9781468478198}}</ref>{{,}}<ref name="dist1">{{cite journal | last1 = Kermack | first1 = K.A. | title = Tooth Replacement in Mammal-Like Reptiles of the Suborders Gorgonopsia and Therocephalia | journal = Philosophical Transactions of the Royal Society B | date = 1956 | volume = 240 | issue = 670 | pages = 95–133 | doi = 10.1098/rstb.1956.0013 | bibcode = 1956RSPTB.240...95K | doi-access = free }}</ref>{{,}}<ref name="dist2">{{cite journal | last1 = Hopson | first1 = J.A. | title = Tooth replacement in cynodont, dicynodont, and therocephalian reptiles | journal = Journal of Zoology | doi = 10.1111/j.1469-7998.1964.tb04632.x | date = 1964 | volume = 142 | issue = 4 | pages = 625–654 }}</ref> de telle sorte que la canine soit toujours fonctionnelle ; les deux crânes d{{'}}''Euchambersia'' ne montrent aucun signe de développement de dents de remplacement, ce qui suggère qu'''Euchambersia'' dépendait de la présence et de la fonctionnalité simultanées des deux canines<ref name="2017ct"/>. |

|||

| ⚫ | Selon la description initiale, l'orbite d{{'}}''Euchambersia'' était plutôt petit. Les branches des [[Os postorbitaire]] et du [[Os jugal|jugal]] qui entourent habituellement l'arrière et le bas de l'orbite oculaire chez les |

||

===Fosse maxillaire et canaux associés=== |

===Fosse maxillaire et canaux associés=== |

||

{{...}} |

{{...}} |

||

Version du 23 décembre 2021 à 12:57

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Synapsida |

| Ordre | Therapsida |

| Sous-ordre | † Therocephalia |

| Famille | † Akidnognathidae |

Euchambersia est un genre éteint de thérapside thérocéphales, appartenant à la famille également éteinte des akidnognathidés, ayant vécu durant le Permien tardif, il y a environ 255 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud et dont une seule espèce est connu : Euchambersia mirabilis, nommée par le paléontologue Robert Broom en 1931 à partir d'un crâne manquant aux mâchoires inférieures. Un deuxième crâne, appartenant à un individu immature, a ensuite été décrit.

Euchambersia était un petit thérocéphale possédant de grandes canines. Cependant, il est notable chez les thérocéphales pour posséder des crêtes sur ses canines et une grande indentation sur le côté du crâne. Dans l'hypothèse erronée que les canines sont rainurées au lieu d'être striées, il a été proposé que ces structures supportent un mécanisme de distribution de venin. Plus récemment, la structure interne du crâne d'Euchambersia a été utilisée comme preuve plus forte en faveur de l'hypothèse qu'il était venimeux; d'autres possibilités, comme l'indentation soutenant une sorte d'organe sensoriel, restent encore plausibles.

Découverte et nommage

Le spécimen type d'Euchambersia a été trouvé par Robert Broom dans la ferme sud-africaine de Vanwyksfontein, propriété d'un certain M. Greathead, près de la ville de Norvalspont (en)[1]. Il se compose d'un seul crâne déformé, catalogué comme NHMUK R5696, qui a été décrit par Broom en 1931. Un deuxième crâne, plus petit, avec le numéro de spécimen BP/1/4009, a été trouvé en 1966[2] et décrit par James Kitching en 1977[3]. Il manque la mâchoire inférieure aux deux spécimens et ils proviennent de la même couche générale de roche, dans la zone d'assemblage supérieure de Cistecephalus (en) du groupe de Beaufort au sein du supergroupe du Karoo[3]. Ce site a été daté du stade Wuchiapingien du Permien supérieur[4], entre 256,2 et 255,2 millions d'années[5].

Broom a nommé le genre Euchambersia, qu'il considérait comme « le thérocéphale le plus remarquable jamais découvert », d'après l'éminent éditeur écossais et penseur évolutionniste Robert Chambers, dont Broom considérait Vestiges of the Natural History of Creation comme « un travail très remarquable bien que dérivé par beaucoup »[1].

Description

Taille et morphologie

Euchambersia était de petite taille et un museau relativement court pour un thérocephale, le crâne holotype ayant une longueur reconstruite d'environ 116 millimètres, expliquant l'écrasement et la déformation du fossile. Le deuxième crâne connu appartenait à un individu plus petit, d'une longueur de 80 millimètres qui était probablement immature, à en juger par le manque de fusion dans le crâne[2].

Selon la description initiale, l'orbite d'Euchambersia était plutôt petit. Les branches des Os postorbitaire et du jugal qui entourent habituellement l'arrière et le bas de l'orbite oculaire chez les thérocéphales semblent être soit très réduites, soit totalement absentes. Le haut de l'orbite est formé par l'os préfrontal et cette dernière est également petit. Le crâne ne porte pas de foramen pinéale. Comme Theriognathus, le ptérygoïde et le palatin du palais ne sont pas séparés du transpalatin, plus loin sur le côté de la mâchoire, par aucune sorte d'ouverture[1].

Dentitions

Bien que les crânes soient incomplètement préservés, la tomodensitométrie suggère que chaque prémaxillaire contenait cinq incisives, les alvéoles devenant progressivement plus grandes de la première à la cinquième incisive. Comme les autres thériodontes, les couronnes des incisives sont coniques ; ils manquent également de dentelures, contrairement aux gorgonopsiens et aux thérocéphales scylacosauriens. Le bord intérieur des incisives semble être légèrement concave et le bord arrière semble avoir une crête. Le plus petit spécimen a une incisive déplacée conservée dans sa cavité nasale ; il est plus fortement recourbé et présente des marques d'usure (en) sur son bord supérieur, suggérant qu'il s'agit probablement d'une incisive inférieure. Sa quatrième incisive a également une dent de remplacement qui pousse derrière elle, accompagnée d'une résorption de la racine (en)[2].

Le spécimen type préserve la canine droite[2]. Comme d'autres thérocéphales, les canines d'Euchambersia était très grand, ce qui a entraîné un mode de vie de prédateur spécialisé qui incorpore une morsure en « dents de sabre » dans l'abattage des proies[6]. Il est rond en coupe transversale[3], et porte une crête proéminente sur le côté de sa surface avant. Immédiatement à côté de cette crête se trouve une dépression peu profonde qui s'élargit près du sommet de la dent, qui est probablement la même structure que la rainure interprétée par certains auteurs[2],[7]. Les thériodontes remplacent généralement leurs dents en alternance[8],[9],[10] de telle sorte que la canine soit toujours fonctionnelle ; les deux crânes d'Euchambersia ne montrent aucun signe de développement de dents de remplacement, ce qui suggère qu'Euchambersia dépendait de la présence et de la fonctionnalité simultanées des deux canines[2].

Fosse maxillaire et canaux associés

Classification

Paléobiologie

Venin

Les grandes fosses maxillaires d'Euchambersia ont fait l'objet de débats continus concernant leur fonction. Cependant, la plupart des chercheurs conviennent qu'ils détenaient une sorte de glande sécrétoire. Alors que Broom a initialement soutenu que les fosses pouvaient contenir les glandes salivaires parotides[1], cette proposition a été rejetée par Boonstra et JP Lehman, qui ont noté que les glandes parotides ont tendance à être placées derrière l'œil; ils ont suggéré respectivement que les fosses contenaient des glandes lacrymales modifiées et des glandes de Harderian[2]. Cependant, ce dernier est également peu probable car les glandes de Harder sont généralement placées à l'intérieur de l'orbite. Franz Nopcsa a suggéré que les fosses maxillaires abritaient des glandes à venin (qui peuvent être dérivées de glandes lacrymales), les canines striées et les encoches derrière les canines permettant au venin de s'écouler passivement dans la circulation sanguine de la victime[11]. Cette hypothèse a été largement acceptée tout au long du 20e siècle[12],[13],[14],[15] et la morphologie caractéristique d'Euchambersia a été utilisée pour soutenir d'éventuelles adaptations portant du venin parmi divers autres animaux préhistoriques[7],[16],[17],[18], y compris le thérocéphale Ichibengops[19].

Une grande partie de cette acceptation a été basée sur l'hypothèse erronée que les canines sont rainurées au lieu d'être striées, des canines rainurées d'Euchambersia seraient parallèles aux crocs de divers serpents venimeux ainsi qu'aux incisives libérant du venin des solénodons vivants[15]. Cette interprétation, qui est constamment apparue dans la littérature publiée après 1986, a été déterminée par Julien Benoit comme étant le résultat de la propagation du diagramme trop reconstruit du crâne de Broom, sans le contexte des spécimens réels. Cette ligne de preuve a été soulevée pour soutenir la nécessité d'une réévaluation de l'hypothèse d'une morsure venimeuse d'Euchambersia[3]. De plus, Benoit a fait valoir que les canines cannelées et striées ne sont pas nécessairement associées aux animaux venimeux non plus, comme le montre leur présence dans les hippopotames, les muntjacs et les babouins, dans lesquels ils jouent un rôle dans le toilettage ou l'aiguisage des dents[20], dans les deux derniers, les canines striées sont également accompagnées d'une fosse distincte devant l'œil, qui n'a aucun lien avec le venin[21]. De plus, les dents rainurées et striées des serpents non venimeux sont utilisées pour réduire la traînée d'aspiration lors de la capture de proies glissantes comme les poissons ou les invertébrés[22].

La tomodensitométrie des spécimens connus d'Euchambersia par Benoit et ses collègues a ensuite été utilisée pour fournir un support plus concret en faveur de l'hypothèse du venin. Les canaux menant vers et depuis les fosses maxillaires, comme le révèlent les analyses, auraient principalement soutenu le nerf trijumeau ainsi que les vaisseaux sanguins[23],[24],[25]. Cependant, le fait que les canaux conduisent également directement à la racine des canines suggère qu'ils avaient un rôle secondaire dans l'apport de venin. En tout, Euchambersia semble avoir eu une glande à venin (logée dans les fosses maxillaires), un mécanisme de délivrance du venin (les canaux maxillaires) et un instrument par lequel une blessure pour la livraison de venin peut être infligée (les canines striées), qui répondent aux critères d'un animal venimeux tels que définis par Wolfgang Bücherl[26]. Benoit et al. a noté que cela ne démontre pas de manière concluante qu'Euchambersia était réellement venimeux, en particulier compte tenu des objections précédemment énoncées. De plus, il n'y a pas d'animaux vivants avec un système de distribution analogue au système proposé pour Euchambersia (la plupart délivrent du venin par la mâchoire inférieure[27],[28] tandis que les serpents ont des canaux spécialisés[2],[29]).

Une autre hypothèse suggérée par Benoit et al. implique une sorte d'organe sensoriel occupant la fosse maxillaire. Uniquement parmi les thérapsides[30] le canal à l'intérieur du maxillaire est exposé à l'arrière de la fosse maxillaire, ce qui implique que le canal, portant le nerf trijumeau, se serait probablement étendu à travers la fosse, en dehors du contour du crâne. Benoit et al. a émis l'hypothèse que la fosse pouvait avoir soutenu un organe sensoriel spécialisé analogue à l'organe de fosse des vipères à fosse et d'autres serpents[31], ou alternativement un ganglion de cellules nerveuses. Il est également possible que cet organe remplaçait l'œil pariétal en Euchambersia, comme le fait l'organe de la fosse dans les vipères de la fosse[32] Cependant, un tel organe sensoriel élargi serait sans précédent chez les tétrapodes, et les quelques autres thérocephales qui manquent également d'un œil pariétal n'ont pas non plus de fosse maxillaire[33]. Ainsi, Benoit et al. considéré l'hypothèse du venin comme étant plus plausible[2].

Paléoécologie

Notes et références

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Euchambersia » (voir la liste des auteurs).

Références

- R. Broom, « Notices of some new genera and species of Karroo fossil reptiles », Records of the Albany Museum, vol. 4, no 1, , p. 161–166 Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : le nom « broomdesc » est défini plusieurs fois avec des contenus différents. - J. Benoit, L.A. Norton, P.R. Manger et B.S. Rubidge, « Reappraisal of the envenoming capacity of Euchambersia mirabilis (Therapsida, Therocephalia) using μCT-scanning techniques », PLOS ONE, vol. 12, no 2, , e0172047 (PMID 28187210, PMCID 5302418, DOI 10.1371/journal.pone.0172047, Bibcode 2017PLoSO..1272047B) Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : le nom « 2017ct » est défini plusieurs fois avec des contenus différents. - Benoit, « A review of the "venomous therocephalian" hypothesis and how multiple re-portrayals of Euchambersia have influenced its success and vice versa », Bulletin de la Société Géologique de France, vol. 187, no 4, , p. 217–224 (DOI 10.2113/gssgfbull.187.4-5.217, lire en ligne)

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméeseco - B.S. Rubidge, D.H. Erwin, J. Ramezani, S.A. Bowring et W.J. de Klerk, « High-precision temporal calibration of Late Permian vertebrate biostratigraphy: U-Pb zircon constraints from the Karoo Supergroup, South Africa », Geology, vol. 41, no 3, , p. 363–366 (DOI 10.1130/G33622.1, Bibcode 2013Geo....41..363R, lire en ligne)

- K. Andersson, D. Norman et L. Werdelin, « Sabretoothed Carnivores and the Killing of Large Prey », PLOS ONE, vol. 6, no 10, , e24971 (PMID 22039403, PMCID 3198467, DOI 10.1371/journal.pone.0024971, Bibcode 2011PLoSO...624971A)

- Sues, « Venom-conducting teeth in a Triassic reptile », Nature, vol. 351, no 6322, , p. 141–143 (DOI 10.1038/351141a0, Bibcode 1991Natur.351..141S)

- (en) D.W. Kermack et K.A. Kermack, The Evolution of Mammalian Characters, Springer US, , 66–68 p. (ISBN 978-1-4684-7819-8, DOI 10.1007/978-1-4684-7817-4, lire en ligne), « Dentitions, Tooth-Replacement and Jaw Articulation »

- K.A. Kermack, « Tooth Replacement in Mammal-Like Reptiles of the Suborders Gorgonopsia and Therocephalia », Philosophical Transactions of the Royal Society B, vol. 240, no 670, , p. 95–133 (DOI 10.1098/rstb.1956.0013, Bibcode 1956RSPTB.240...95K)

- J.A. Hopson, « Tooth replacement in cynodont, dicynodont, and therocephalian reptiles », Journal of Zoology, vol. 142, no 4, , p. 625–654 (DOI 10.1111/j.1469-7998.1964.tb04632.x)

- Nopcsa, « On the biology of the theromorphous reptile Euchambersia », Annals and Magazine of Natural History, 10e série, vol. 12, no 67, , p. 125–126 (DOI 10.1080/00222933308673757)

- Rubidge et Sidor, « Evolutionary Patterns Among Permo-Triassic Therapsids », Annual Review of Ecology and Systematics, vol. 32, , p. 449–480 (DOI 10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114113)

- Watson et Romer, « A classification of therapsid reptiles », Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, vol. 114, , p. 35–89 (lire en ligne)

- Van Valen, « Therapsids as Mammals », Evolution, vol. 14, no 3, , p. 304–313 (DOI 10.2307/2405973, JSTOR 2405973)

- Folinsbee, Muller et Reisz, « Canine Grooves: Morphology, Function, and Relevance to Venom », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 27, no 2, , p. 547–551 (DOI 10.1671/0272-4634(2007)27[547:cgmfar]2.0.co;2, JSTOR 30126324)

- Ivakhnenko, « The First Whaitsiid (Therocephalia, Theromorpha) », Paleontological Journal, vol. 42, no 4, , p. 409–413 (DOI 10.1134/S0031030108040102)

- Sues, « A reptilian tooth with apparent venom canals from the Chinle Group (Upper Triassic) of Arizona », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 16, no 3, , p. 571–572 (DOI 10.1080/02724634.1996.10011340)

- Gong, Martin, Burnham et Falk, « The birdlike raptor Sinornithosaurus was venomous », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 107, no 2, , p. 766–768 (PMID 20080749, PMCID 2818910, DOI 10.1073/pnas.0912360107, Bibcode 2010PNAS..107..766G)

- Huttenlocker, Sidor et Angielczyk, « A new eutherocephalian (Therapsida, Therocephalia) from the upper Permian Madumabisa Mudstone Formation (Luangwa Basin) of Zambia », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 35, no 5, , e969400 (DOI 10.1080/02724634.2015.969400)

- Mitchell, Heckert et Sues, « Grooves to tubes: evolution of the venom delivery system in a Late Triassic "reptile" », Naturwissenschaften, vol. 97, no 12, , p. 1117–1121 (PMID 21060984, DOI 10.1007/s00114-010-0729-0, Bibcode 2010NW.....97.1117M)

- Orr, Delezene, Scott et Tocheri, « The comparative method and the inference of venom-delivery systems in fossil mammals », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 27, no 2, , p. 541–546 (DOI 10.1671/0272-4634(2007)27[541:TCMATI]2.0.CO;2)

- Vaeth, Rossman et Shoop, « Observations of Tooth Surface Morphology in Snakes », Journal of Herpetology, vol. 19, no 1, , p. 20–26 (DOI 10.2307/1564416, JSTOR 1564416)

- Bellairs, « Observations on the snout of Varanus, and a comparison with that of other lizards and snakes », Journal of Anatomy, vol. 83, no 2, , p. 116–146 (PMID 17105074, PMCID 1273152)

- Abdel-Kader, Ali et Ibrahim, « The Cranial Nerves of Mabuya quinquetaeniata III: Nervus Trigeminus », Life Science Journal, vol. 8, no 4, , p. 650–669 (lire en ligne)

- Leitch et Catania, « Structure, innervation and response properties of integumentary sensory organs in crocodilians », Journal of Experimental Biology, vol. 215, no 23, , p. 4217–4230 (PMID 23136155, PMCID 4074209, DOI 10.1242/jeb.076836)

- W. Bücherl, Venomous Animals and their Venoms, vol. 1, New York, Academic Press, , 9–12 p. (ISBN 9781483229492, DOI 10.1016/B978-1-4832-2949-2.50006-0), « Introduction »

- Fry, Wroe, Teeuwisse et van Osch, « A central role for venom in predation by Varanus komodoensis (Komodo Dragon) and the extinct giant Varanus (Megalania) priscus », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 106, no 22, , p. 8969–8974 (PMID 19451641, PMCID 2690028, DOI 10.1073/pnas.0810883106, Bibcode 2009PNAS..106.8969F)

- Ligabue-Braun, Verli et Carlini, « Venomous mammals: A review », Toxicon, vol. 59, no 7, , p. 680–695 (PMID 22410495, DOI 10.1016/j.toxicon.2012.02.012)

- S.A. Weinstein, T.L. Smith et K.V. Kardong, Handbook of Venoms and Toxins of Reptiles, Boca Raton, CRC Press, , 65–91 p., « Reptile Venom Glands: Form, Function, and Future »

- Benoit, Manger et Rubidge, « Palaeoneurological clues to the evolution of defining mammalian soft tissue traits », Scientific Reports, vol. 6, , p. 25604 (PMID 27157809, PMCID 4860582, DOI 10.1038/srep25604, Bibcode 2016NatSR...625604B)

- Goris, « Infrared Organs of Snakes: An Integral Part of Vision », Journal of Herpetology, vol. 45, no 1, , p. 2–14 (DOI 10.1670/10-238.1)

- Krochmal, Bakken et LaDuc, « Heat in evolution's kitchen: evolutionary perspectives on the functions and origin of the facial pit of pitvipers (Viperidae: Crotalinae) », Journal of Experimental Biology, vol. 207, no 24, , p. 4231–4238 (PMID 15531644, DOI 10.1242/jeb.01278)

- Benoit, Abdala, Manger et Rubidge, « The Sixth Sense in Mammalian Forerunners: Variability of the Parietal Foramen and the Evolution of the Pineal Eye in South African Permo-Triassic Eutheriodont Therapsids », Acta Palaeontologica Polonica, vol. 61, no 4, , p. 777–789 (DOI 10.4202/app.00219.2015)