« Comportement du chien » : différence entre les versions

m typo |

|||

| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||

Une autre étude a pu mettre en évidence qu'un tiers des chiens souffraient d'anxiété quand ils étaient séparés des autres<ref>{{article|langue=en|titre=Behaviour problems linked to pessimistic dogs|url=http://www.smh.com.au/lifestyle/lifematters/behaviour-problems-linked-to-pessimistic-pups-20101012-16gup.html |périodique=Sydney Morning Herald |date=12 octobre 2010 |consulté le=21 octobre 2010}}</ref>. |

Une autre étude a pu mettre en évidence qu'un tiers des chiens souffraient d'anxiété quand ils étaient séparés des autres<ref>{{article|langue=en|titre=Behaviour problems linked to pessimistic dogs|url=http://www.smh.com.au/lifestyle/lifematters/behaviour-problems-linked-to-pessimistic-pups-20101012-16gup.html |périodique=Sydney Morning Herald |date=12 octobre 2010 |consulté le=21 octobre 2010}}</ref>. |

||

===Personnalité=== |

|||

Le terme {{citation|[[personnalité]]}} est généralement utilisé dans le cadre de recherches sur l'humain, tandis que le terme {{citation|[[Tempérament (psychologie)|tempérament]]}} est plutôt utilisé dans le cadre de recherches sur les animaux<ref name=mccrae2000>{{cite journal | last = McCrae| first = R. R. | last2 = Costa | first2 = P.T | last3 = Ostendorf | first3 = F.| last4 = Angleitner | first4 =A. | last5 = Hřebíčková |first5 = M. | last6 = Avia |first6 = M. D. | last7 = Saunders |first7 = P.R. | date = 2000| title = Nature over nurture: temperament, personality, and life span development | journal = Journal of Personality and Social Psychology | volume = 78| issue = 1| pages = 173–86 | pmid = 10653513 | doi=10.1037/0022-3514.78.1.173}}</ref>. Toutefois, ces deux termes ont été utilisés de manière interchangeable dans la littérature consacrée, ou bien seulement dans le but de différencier formellement hommes et animaux afin d'éviter tout [[anthropomorphisme]]<ref name=jones2005>{{cite journal | last=Jones | first=A. C. | last2= Gosling | first2=S. D. |date = 2005| title=Temperament and personality in dogs (Canis familiaris): a review and evaluation of past research. | journal= Applied Animal Behaviour Science | volume= 95| issue= 1| pages= 1–53 | doi=10.1016/j.applanim.2005.04.008}}</ref>. |

|||

La personnalité peut être définie par {{citation|un ensemble de comportements qui demeurent constants au cours du temps et suivant les différents contextes}}<ref name=gartner2015>{{cite journal | last=Gartner | first=M. C. |date=2015| title= Pet personality: A review.| journal= Personality and Individual Differences | volume= 75| pages= 102–113 | doi=10.1016/j.paid.2014.10.042}}</ref>. La personnalité humaine est souvent étudiée via des modèles qui la découpent en grands traits de caractères comportant de larges dimensions de personnalités. Par exemple, le modèle le plus couramment utilisé est celui des [[Modèle des Big Five (psychologie)|''Big Five'']], c'est également le modèle le plus largement étudié. Il se compose de cinq dimensions : [[Ouverture à l'expérience|ouverture]], [[conscienciosité]], [[Introversion et extraversion|extraversion]], [[agréabilité]] et [[neuroticisme]]<ref name=mccrae1999>{{cite journal | last=McCrae | first=R. R. | last2=Costa | first2= P. T. |date =1999| title= A five-factor theory of personality. | journal = Handbook of personality: Theory and research| volume = 2| pages = 139–153}}</ref>. Les études portant sur les personnalités canines ont également essayé d'identifier de larges traits de personnalité restants stables au cours du temps<ref name=jones2005 />{{,}}<ref name=gartner2015 />. On a pu récemment montrer que les personnalités canines demeurent relativement constantes au cours du temps<ref name=fratkin2013>{{cite journal | last=Fratkin | first=J. L. | last2= Sinn | first2= D. L. | last3=Patal | first3=E. A. | last4=Gosling | first4=S. D. |date=2013| title=Personality consistency in dogs: a meta-analysis | journal=PLoS ONE | volume= 8| issue= 1 | pages=e54907 | doi = 10.1371/journal.pone.0054907 | pmid=23372787 | pmc=3553070}}</ref>{{,}}<ref name=vas2008>{{cite journal | last = Vas | first = J. | last2 = Müller | first2 = C. | last3 = Győri | first3 = B.| last4 = Miklósi | first4 = Á. | date = 2008| title = Consistency of dogs’ reactions to threatening cues of an unfamiliar person.| journal = Applied animal behaviour science | volume = 112| issue = 3| pages = 331–344 | doi=10.1016/j.applanim.2007.09.002}}</ref>. |

|||

Il existe différentes méthodes permettant d'évaluer la personnalité d'un chien : |

|||

* Évaluation individuelle : un soigneur ou un expert canin familier du chien à évaluer remplit un questionnaire concernant la fréquence avec laquelle le chien adopte un certain type de comportement<ref name=hu2003>{{cite journal | last=Hu | first=Y. | last2= Serpell | first2=J. A. |date= 2003| title=Development and validation of a questionnaire for measuring behavior and temperament traits in pet dogs | journal=Journal of the American Veterinary Medical Association | volume=223| issue=9| pages=1293–1300| pmid=14621216 | doi=10.2460/javma.2003.223.1293}}</ref>. Exemple (anglais) : [http://vetapps.vet.upenn.edu/cbarq/ ''the Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire'']. |

|||

* Batterie de tests : le chien est soumis à une série de tests et ses réactions sont évaluées sur une échelle comportementale. Par exemple, on présente au chien un familier puis un inconnu, dans le but de mesurer sa [[sociabilité]] et son [[agressivité]]<ref name=DeMeester2008>{{cite journal | last=De Meester | first= R. H. | last2=De Bacquer | first2=D. | last3= Peremans | first3= K.| last4= Vermeire | first4=S. | last5=Planta |first5= D. J. | last6= Coopman |first6= F. | last7=Audenaert |first7=K. | date=2008| title= A preliminary study on the use of the Socially Acceptable Behavior test as a test for shyness/confidence in the temperament of dogs. | journal= Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research | volume= 3| issue= 4| pages= 161–170 | doi=10.1016/j.jveb.2007.10.005}}</ref>. |

|||

* Test observationnel : le comportement du chien est évalué dans un environnement sélectionné, mais pas contrôlé. Un observateur étudie les réactions du chien au stimuli se produisant naturellement. Par exemple, une promenade au supermarché permet d'observer le chien dans un type de conditions variées (foule, bruit, etc.)<ref name=barnard2012>{{cite journal | last=Barnard | first= S. | last2 = Siracusa | first2 = C. | last3= Reisner | first3= I.| last4= Valsecchi | first4 =P. | last5 =Serpell |first5= J. A. |date= 2012| title= Validity of model devices used to assess canine temperament in behavioral tests. | journal=Applied Animal Behaviour Science| volume= 138| issue= 1| pages= 79–87 | doi=10.1016/j.applanim.2012.02.017}}</ref>. |

|||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

Version du 21 février 2016 à 04:00

Le comportement du chien représente l'ensemble des actions (ou inactions) effectuées par le chien domestique (individuellement ou en groupe) en réponse à des stimuli intérieurs et/ou extérieurs[1]. En tant que plus ancienne espèce animale domestiquée par l'homme (les estimations de sa date d'apparition varient de -9 000 à -30 000 ans av. J.-C.), le comportement des chiens a inévitablement été façonné par des millénaires de contact avec les humains. Le résultat de cette évolution physique et sociale est que les chiens ont acquis, plus que tout autre espèce animale, la capacité de comprendre et de communiquer avec l'homme, et d'harmoniser leur comportement avec le nôtre de manière unique[2]. Les biologistes comportementalistes ont découvert une surprenante quantité de capacités cognitives et sociales chez le chien domestique. Capacités qu'on ne retrouve ni chez les autres espèces de canidés les plus proches du chien ni chez les grands singes (chimpanzé, gorille, orang-outan). Ces compétences propres au chien s'apparenteraient plutôt aux capacités cognitives et sociales de l'enfant humain[3].

Évolution - Domestication - Coévolution avec l'homme

Les origines du chien domestique (Canis lupus familiaris) sont encore disputées. Les séquençages complets des génomes indiqueraient que le chien, le loup gris et le loup de Taïmyr (désormais éteint) ont divergé en même temps il y a entre 27 000 et 40 000 ans[4]. La manière dont les chiens ont été domestiqués n'est pas connue avec certitude, les deux hypothèses principales étant l'auto-domestication et la domestication humaine. Il existe des signes d'une véritable coévolution homme-chien.

Intelligence

L'intelligence du chien est définie comme sa faculté à recevoir des informations et à les retenir en vue de les utiliser pour résoudre des problèmes futurs. On a pu montrer que les chiens étaient capables d'apprentissage par inférence. Une étude avec un border collie nommé Rico a montré qu'il connaissait les noms de plus de 200 différents objets[5]. Il déduisait le nom de nouveaux objets par une méthode d'exclusion et était capable de s'en souvenir encore quatre semaines après. Les chiens ont une très bonne mémoire. Ils sont capable de lire et de réagir de manière appropriée aux signes corporels humains tels que faire des gestes ou montrer du doigt, et de comprendre des ordres vocaux. Entraînés à résoudre un problème de manipulation simple, les chiens se tournent vers les humains lorsqu'ils sont confrontés à une version insoluble du même problème, alors que les loups apprivoisés ne le font pas. En se livrant à la duperie, les chiens font également montre de théorie de l'esprit[réf. souhaitée].

Sens

Les sens du chien incluent l'odorat, la vision, l’ouïe, le goût et le toucher.

Odorat

Alors que le cerveau humain est dominé par un grand cortex visuel, le cerveau du chien est dominé par son cortex olfactif. Le bulbe olfactif du chien est environ quarante fois plus gros que celui de l'homme (relativement à la taille de leurs cerveaux respectifs), et comporte généralement entre 125 et 200 millions de récepteurs olfactifs. Le chien de Saint-Hubert ou bloodhound est le champion de l'olfaction avec ses 300 millions de récepteurs olfactifs[6].

Vision

Comme la plupart des mammifères, les chiens ont seulement deux types de cônes photorécepteurs, ce qui fait d'eux des dichromates (ils ne voient que deux couleurs)[7],[8],[9],[10]. Leurs cônes photorécepteurs ont un maximum de sensibilité entre 429 nm et 555 nm. Des études comportementales ont pu mettre en évidence que le monde colorimétrique des chiens est composé de jaunes, de bleus et de gris[10], et qu'ils ont des difficultés à différencier le rouge du vert, comme les daltoniens deutéranopes humains. Quand un humain perçoit un objet comme rouge, cet objet apparait jaune au chien, et la perception humaine du vert correspond au blanc chez le chien. La « région blanche » (le point neutre) de la vision canine se situe aux alentours de 480 nm, une partie du spectre lumineux qui apparaitrait bleue-verte à un œil humain. Pour le chien, toute couleur correspondant à une longueur d'onde supérieure au point neutre ne peut pas être distinguée d'une autre et apparaît comme jaune[10].

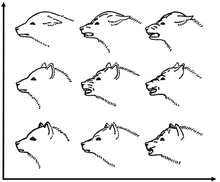

Le système oculaire du chien s'est adapté au cours de son évolution pour maximiser l'efficacité de la chasse[7]. Alors que son acuité visuelle est faible (celle d'un caniche a été estimée à 20/75 sur le tableau de Snellen)[7], sa discrimination des objets en mouvement est excellente. On a pu montrer que les chiens étaient capable de différencier des humains (par exemple en identifiant leur maître) jusqu'à des distances de 800 à 900 mètres. Toutefois cette distance diminue à 500-600 mètres si les sujets restent immobiles[7].

Ouïe

Les fréquences audibles par le chien se situent dans une gamme comprise entre 40 et 60 000 Hz[11], dépassant nettement les limites supérieures de l'oreille humaine (20 à 20 000 Hz)[9],[11],[12]. De plus, certains chiens ont les oreilles mobiles, ce qui leur permet, à la manière des chats, de les orienter rapidement vers la source précise d'un son[13]. Plus de dix-huit muscles permettent à un chien de faire pivoter, d'incliner, de lever ou baisser ses oreilles. Les oreilles sont également utilisées dans l'expression faciale et la communication des émotions. Un chien peut localiser la source d'un son bien plus rapidement qu'un humain et le percevoir jusqu'à une distance quatre fois plus grande[13].

Les chiens aux oreilles tombantes ont de ce fait des capacités auditives réduites par rapport à leurs congénères à oreilles droites. Historiquement, les éleveurs ont sans doute utilisé le caractère « oreilles tombantes », pourtant semi-handicapant, pour obliger les individus qui en étaient dotés à mieux utiliser leur odorat[réf. souhaitée]. Aujourd'hui tous les chiens utilisés pour leur flair, comme les limiers, portent des oreilles tombantes.

Comportement de communication

Le comportement de communication regroupe les sujets suivants : comment les chiens se parlent entre eux, comment ils comprennent les messages que les humains leur envoient, et comment les humains peuvent traduire les idées que les chiens essaient de leur transmettre[14]. Le chien peut communiquer à l'aide du regard, des expressions faciales, de la vocalisation, des expressions corporelles (incluant les mouvement du corps et des membres) et par le sens gustatif (odeurs, phéromones, goût). Les humains communiquent avec les chiens en utilisant vocalisation, signes de la main et posture corporelle.

Comportement social

Le jeu

De chien à chien

Le jeu entre chiens comprend plusieurs comportements que l'on rencontre également dans les combats réels, comme les grondements et les morsures. C'est pourquoi il est très important pour les chiens de placer ces comportements dans le contexte du jeu, et non de celui de l'agression. Les chiens signalent leur volonté de jouer à l'aide de plusieurs comportements et postures invitant les autres à pourchasser l'initiateur. Des signaux similaires sont envoyés régulièrement durant le jeu pour maintenir le contexte de ces activités potentiellement agressives[15].

Depuis leur plus jeune âge, les chiens jouent les uns avec les autres. Le jeu entre chiens est principalement constitué de simulacres de combats. On pense que ce comportement, courant chez les chiots, constitue un entraînement important pour leur vie future. Le jeu entre chiots n'est pas forcément symétrique entre les individus pour ce qui concerne la distribution des rôles de domination et de soumission. Les chiens ayants les plus fortes fréquences de comportement dominant à l'âge adulte (comme le fait de pourchasser les autres ou de les forcer à se coucher au sol) sont également ceux qui avaient les plus grandes fréquences de jeu lorsqu'ils étaient chiots. Cela pourrait signifier que la victoire durant le jeu devient plus importante à la maturité[16].

De chien à humain

La motivation qu'a un chien pour jouer avec un humain est différente de celle qu'il a pour jouer avec un autre chien. Les chiens qui sont promenés ensemble, ayant des opportunités pour jouer les uns avec les autres, jouent avec leurs maîtres à la même fréquence que les chiens promenés seuls. Les chiens habitant une cellule familiale comportant deux chiens ou plus jouent plus souvent avec leurs maîtres que les chiens vivants seuls, ce qui semblerait indiquer que la motivation du jeu entre chiens ne se substitue pas à la motivation du jeu avec les humains[17].

C'est une erreur courante de penser que le gain ou la perte d'un jeu comme le « tir à la corde » ou le « chahut » peut influencer la relation de dominance-soumission d'un chien envers les humains. La manière dont les chiens jouent indique plutôt leur tempérament et le type de relations qu'ils entretiennent avec leurs maîtres. Les chiens jouant au « chahut » sont en général plus souples et soumis et font preuve d'une moindre anxiété à la séparation que les chiens jouant à d'autres types de jeux, et les chiens jouant au « tir à la corde » et à « rapporte ! » sont en général plus confiants. Les chiens étant les initiateurs majoritaires des jeux sont en général les chiens les moins soumis et les plus susceptibles de se montrer agressifs[18].

Jouer avec les humains influence les niveaux de cortisol chez le chien. Dans une étude, on a mesuré les taux de cortisol de chiens policiers et de chiens douaniers après qu'ils aient joué avec leur maître. La concentration de cortisol a augmenté chez les chiens policiers, alors qu'elle a diminué chez les chiens douaniers. Les chercheurs avaient noté que pendant les sessions de jeu, les officiers de police disciplinaient et punissaient leurs chiens, alors que les gardes-frontières jouaient réellement avec eux, ayant des contacts physiques et des comportements d'affection. Les chercheurs ajoutent que plusieurs études ont pu montrer que les comportements associés à la maîtrise, à l'autorité et à l'agression augmentent les taux de cortisol chez le chien, alors que les comportements associés au jeu et à l'affection les diminuent[19].

Empathie

En 2012, une étude a montré que les chiens se tournaient plus souvent vers leur maître (ou vers un étranger) lorsque la personne faisait semblant de pleurer, plutôt que lorsque la personne parlait. Quand un étranger faisait semblant de pleurer, les chiens, plutôt que de se diriger vers leur zone de confort naturelle, leur maître, s'approchaient de l'étranger, le sentaient, le touchaient de la truffe et le léchaient. Ce modèle de comportement est cohérent avec l'expression d'un sentiment d'empathie[20].

Une autre étude a pu mettre en évidence qu'un tiers des chiens souffraient d'anxiété quand ils étaient séparés des autres[21].

Personnalité

Le terme « personnalité » est généralement utilisé dans le cadre de recherches sur l'humain, tandis que le terme « tempérament » est plutôt utilisé dans le cadre de recherches sur les animaux[22]. Toutefois, ces deux termes ont été utilisés de manière interchangeable dans la littérature consacrée, ou bien seulement dans le but de différencier formellement hommes et animaux afin d'éviter tout anthropomorphisme[23].

La personnalité peut être définie par « un ensemble de comportements qui demeurent constants au cours du temps et suivant les différents contextes »[24]. La personnalité humaine est souvent étudiée via des modèles qui la découpent en grands traits de caractères comportant de larges dimensions de personnalités. Par exemple, le modèle le plus couramment utilisé est celui des Big Five, c'est également le modèle le plus largement étudié. Il se compose de cinq dimensions : ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité et neuroticisme[25]. Les études portant sur les personnalités canines ont également essayé d'identifier de larges traits de personnalité restants stables au cours du temps[23],[24]. On a pu récemment montrer que les personnalités canines demeurent relativement constantes au cours du temps[26],[27].

Il existe différentes méthodes permettant d'évaluer la personnalité d'un chien :

- Évaluation individuelle : un soigneur ou un expert canin familier du chien à évaluer remplit un questionnaire concernant la fréquence avec laquelle le chien adopte un certain type de comportement[28]. Exemple (anglais) : the Canine Behavioural Assessment and Research Questionnaire.

- Batterie de tests : le chien est soumis à une série de tests et ses réactions sont évaluées sur une échelle comportementale. Par exemple, on présente au chien un familier puis un inconnu, dans le but de mesurer sa sociabilité et son agressivité[29].

- Test observationnel : le comportement du chien est évalué dans un environnement sélectionné, mais pas contrôlé. Un observateur étudie les réactions du chien au stimuli se produisant naturellement. Par exemple, une promenade au supermarché permet d'observer le chien dans un type de conditions variées (foule, bruit, etc.)[30].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dog behavior » (voir la liste des auteurs).

- (en) Daniel Levitis, William Z. Lidicker, Jr, Glenn Freund et Glenn Freund, « Behavioural biologists do not agree on what constitutes behaviour », Animal Behaviour, vol. 78, , p. 103–10 (DOI 10.1016/j.anbehav.2009.03.018, lire en ligne)

- (en) G. S. Berns, A. M. Brooks et M. Spivak, « Functional MRI in Awake Unrestrained Dogs », PLoS ONE, vol. 7, no 5, , e38027 (PMID 22606363, PMCID 3350478, DOI 10.1371/journal.pone.0038027, Bibcode 2012PLoSO...738027B)

- (en) M. Tomasello et J. Kaminski, « Like Infant, Like Dog », Science, vol. 325, no 5945, , p. 1213–4 (PMID 19729645, DOI 10.1126/science.1179670)

- (en) P. Skoglund, E. Ersmark, E. Palkopoulou et L. Dalén, « Ancient Wolf Genome Reveals an Early Divergence of Domestic Dog Ancestors and Admixture into High-Latitude Breeds », Current Biology, vol. 25, no 11, , p. 1515–9 (PMID 26004765, DOI 10.1016/j.cub.2015.04.019)

- (en) Juliane Kaminski, Josep Call et Julia Fischer, « Word Learning in a Domestic Dog: Evidence for "Fast Mapping" », Science, vol. 304, no 5677, , p. 1682–3 (ISSN 0036-8075, PMID 15192233, DOI 10.1126/science.1097859, lire en ligne, consulté le )

- (en) Coren, Stanley, How Dogs Think, First Free Press, Simon & Schuster, (ISBN 0-7432-2232-6)

- (en) Coren, Stanley, How Dogs Think, First Free Press, Simon & Schuster, (ISBN 0-7432-2232-6)

- (en) A&E Television Networks, Big Dogs, Little Dogs: The companion volume to the A&E special presentation, GT Publishing, coll. « A Lookout Book », (ISBN 1-57719-353-9)

- (en) Alderton, David, The Dog, Chartwell Books, (ISBN 0-89009-786-0)

- (en) Jennifer Davis, « Dr. P's Dog Training: Vision in Dogs & People », (consulté le )

- (en) Glenn Elert et Timothy Condon, « Frequency Range of Dog Hearing », The Physics Factbook, (consulté le )

- (en) « How well do dogs and other animals hear » (consulté le )

- (en) « Dog Sense of Hearing », seefido.com (consulté le )

- Coren, Stanley "How To Speak Dog: Mastering the Art of Dog-Human Communication" 2000 Simon & Schuster, New York.

- (en) Horowitz, A., « Attention to attention in domestic dog Canis familiaris dyadic play », Animal Cognition, vol. 12, no 1, , p. 107–118 (PMID 18679727, DOI 10.1007/s10071-008-0175-y)

- (en) Ward, C., Bauer, E.B. and Smuts, B.B., « Partner preferences and asymmetries in social play among domestic dog, Canis lupus familiaris, littermates », Animal Behaviour, vol. 76, no 4, , p. 1187–1199 (DOI 10.1016/j.anbehav.2008.06.004)

- (en) Rooney, N.J., Bradshaw, J.W.S. and Robinson, I.H., « A comparison of dog–dog and dog–human play behaviour », Applied Animal Behaviour Science, vol. 66, no 3, , p. 235–248 (DOI 10.1016/S0168-1591(99)00078-7)

- (en) Rooney, N.J. and Bradshaw, Jv.W.S., « Links between play and dominance and attachment dimensions of dog-human relationships », Journal of Applied Animal Welfare Science, vol. 6, no 2, , p. 67–94 (PMID 12909524, DOI 10.1207/S15327604JAWS0602_01)

- (en) Horváth, Z., Dóka, A. and Miklósi A., « Affiliative and disciplinary behavior of human handlers during play with their dog affects cortisol concentrations in opposite directions », Hormones and Behavior, vol. 54, no 1, , p. 107–114 (PMID 18353328, DOI 10.1016/j.yhbeh.2008.02.002)

- (en) Deborah Custance et Jennifer Mayer, « Empathic-like responding by domestic dogs (Canis familiaris) to distress in humans: an exploratory study », Animal Cognition, vol. 15, no 5, , p. 851–859 (PMID 22644113, DOI 10.1007/s10071-012-0510-1, lire en ligne)

- (en) « Behaviour problems linked to pessimistic dogs », Sydney Morning Herald, (lire en ligne, consulté le )

- R. R. McCrae, P.T Costa, F. Ostendorf, A. Angleitner, M. Hřebíčková, M. D. Avia et P.R. Saunders, « Nature over nurture: temperament, personality, and life span development », Journal of Personality and Social Psychology, vol. 78, no 1, , p. 173–86 (PMID 10653513, DOI 10.1037/0022-3514.78.1.173)

- A. C. Jones et S. D. Gosling, « Temperament and personality in dogs (Canis familiaris): a review and evaluation of past research. », Applied Animal Behaviour Science, vol. 95, no 1, , p. 1–53 (DOI 10.1016/j.applanim.2005.04.008)

- M. C. Gartner, « Pet personality: A review. », Personality and Individual Differences, vol. 75, , p. 102–113 (DOI 10.1016/j.paid.2014.10.042)

- R. R. McCrae et P. T. Costa, « A five-factor theory of personality. », Handbook of personality: Theory and research, vol. 2, , p. 139–153

- J. L. Fratkin, D. L. Sinn, E. A. Patal et S. D. Gosling, « Personality consistency in dogs: a meta-analysis », PLoS ONE, vol. 8, no 1, , e54907 (PMID 23372787, PMCID 3553070, DOI 10.1371/journal.pone.0054907)

- J. Vas, C. Müller, B. Győri et Á. Miklósi, « Consistency of dogs’ reactions to threatening cues of an unfamiliar person. », Applied animal behaviour science, vol. 112, no 3, , p. 331–344 (DOI 10.1016/j.applanim.2007.09.002)

- Y. Hu et J. A. Serpell, « Development and validation of a questionnaire for measuring behavior and temperament traits in pet dogs », Journal of the American Veterinary Medical Association, vol. 223, no 9, , p. 1293–1300 (PMID 14621216, DOI 10.2460/javma.2003.223.1293)

- R. H. De Meester, D. De Bacquer, K. Peremans, S. Vermeire, D. J. Planta, F. Coopman et K. Audenaert, « A preliminary study on the use of the Socially Acceptable Behavior test as a test for shyness/confidence in the temperament of dogs. », Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, vol. 3, no 4, , p. 161–170 (DOI 10.1016/j.jveb.2007.10.005)

- S. Barnard, C. Siracusa, I. Reisner, P. Valsecchi et J. A. Serpell, « Validity of model devices used to assess canine temperament in behavioral tests. », Applied Animal Behaviour Science, vol. 138, no 1, , p. 79–87 (DOI 10.1016/j.applanim.2012.02.017)