« Astroblème de Charlevoix » : différence entre les versions

→L'impact de Charlevoix: cause d'une extinction massive des espèces marines? : Ajouts de détails provenant d'un livre dont la référence sera ajoutée. |

→L'impact de Charlevoix: cause d'une extinction massive des espèces marines? : Ajout de la référence. |

||

| Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||

Plusieurs mécanismes terrestres ont étés suspectés comme étant des causes potentielles de cette extinction de masse mais il existe de sérieuses divergences dans ces modèles. Un impact météoritique a donc aussi été suspecté comme étant potentiellement responsable de cette extinction massive. |

Plusieurs mécanismes terrestres ont étés suspectés comme étant des causes potentielles de cette extinction de masse mais il existe de sérieuses divergences dans ces modèles. Un impact météoritique a donc aussi été suspecté comme étant potentiellement responsable de cette extinction massive. |

||

De par leur taille, leur âge approximatif et leur position respectives au moment de l'impact, les cratères du [[Lac Siljan]] en Suède, de [[Cratère de Woodleigh|Woodleigh]] en Australie, ou de Charlevoix au Canada sont des candidats potentiels. Par contre, aucun des trois cratères ne se révèle pour le moment être hors de tout doute responsable de l'extinction. En effet, des incertitudes persistent sur l'âge des cratères, l'épaisseur de la couche d'éjectas (liée à la distance de l'impact), ainsi que la composition de la roche frappée (liée à la composition des microtektites). |

De par leur taille, leur âge approximatif et leur position respectives au moment de l'impact, les cratères du [[Lac Siljan]] en Suède, de [[Cratère de Woodleigh|Woodleigh]] en Australie, ou de Charlevoix au Canada sont des candidats potentiels<ref>{{Ouvrage|langue = Englais|auteur1 = Billy P. Glass • Bruce M. Simonson|titre = Distal impact ejecta layers - A record of large impacts in sedimentary deposits|lieu = New York|éditeur = Springer|année = 2013|pages totales = 716|isbn = 978-3-540-88261-9|lire en ligne = |passage = 6.2.3 Evidence for an Impact Ejecta Layer Near |

||

the Frasnian–Famennian Boundary}}</ref>. Par contre, aucun des trois cratères ne se révèle pour le moment être hors de tout doute responsable de l'extinction. En effet, des incertitudes persistent sur l'âge des cratères, l'épaisseur de la couche d'éjectas (liée à la distance de l'impact), ainsi que la composition de la roche frappée (liée à la composition des microtektites). |

|||

== Occupation humaine, faune et flore == |

== Occupation humaine, faune et flore == |

||

Version du 10 décembre 2015 à 05:52

| Astroblème de Charlevoix | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Coordonnées | 47° 32′ 00″ N, 70° 18′ 00″ O | |

| Pays | ||

| Province | ||

| Géologie | ||

| Âge | 397,5 ± 2,5 millions d'années | |

| Type de cratère | Météoritique | |

| Impacteur | ||

| Nature | Rocheux | |

| Diamètre | Entre 2 et 4,5 km | |

| Vitesse | 10 à 20 km⋅s−1 | |

| Angle | ?° | |

| Densité | 2 700 kg/m3 | |

| Cible | ||

| Nature | Gneiss (Métamorphique) | |

| Densité | 2 800 kg/m3 | |

| Dimensions | ||

| Diamètre | 54 km | |

| Découverte | ||

| Découvreur | Jehan Rondot (1965) | |

| Géolocalisation sur la carte : Québec

| ||

| modifier |

||

L'Astroblème de Charlevoix désigne les restes d'un ancien cratère d'impact météoritique qui est situé dans la région de Charlevoix, au Québec (Canada). Avec un diamètre de 54 km, l'Astroblème de Charlevoix est, en 2015, le onzième plus grand site d'impact identifié sur Terre, et le troisième plus grand au Canada[1], derrière ceux de Sudbury et Manicouagan.

Dénomination

L'impact s'est produit il y a de cela environ 400 millions d'années[2]. Dans les dizaines de milliers d'années qui suivirent l'impact météoritique de Charlevoix, le terme "cratère" aurait vraisemblablement été approprié. Le terme "astroblème" est utilisé ici car il réfère à une vieille structure d'impact qui a subi, depuis les centaines de millions d'années, l'effet de l'érosion[3].

Localisation et caractéristiques physiques

Situé à 105 km au nord-est de la ville de Québec, environ 60% de cet astroblème d'environ 54 km de diamètre s'étend sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, l'autre 40% étant situé sous l'eau du Fleuve. La partie de l'astroblème située au nord du Fleuve est relativement bien conservée alors que la partie sous le Fleuve est fortement érodée. La partie de l'astroblème située au nord du Fleuve constitue un excellent site d'étude car l'ensemble des couches géologiques perturbées ou créées par l'impact sont d'accès aisé[4]. Par contre, c'est une structure grandement érodée car presque tout le remplissage subséquent à l'impact par des dépôts allochtones a été enlevé. En effet, il est estimé que 300 à 400 m du plancher du cratère ont été érodés[5]. On compte en effet les glaciations, la gélifraction, l'érosion hydrique et éolienne comme des exemples d'agents d'érosion ayant grandement modifié la géomorphologie de Charlevoix.

L'astroblème est situé dans le Bouclier canadien, dans la province géologique du Grenville, mais on y retrouve aussi des parties de la plateforme des Basses-Terres du St-Laurent. Il est important de mentionner que l'Isle-aux-Coudres, tout comme la partie de la rive sud du St-Laurent face à Charlevoix, appartiennent à la province géologique des Appalaches. Ces régions n'étaient pas encore localisées à cet endroit lors de l'impact; elles se sont graduellement avancées vers Charlevoix durant les dizaines de millions d'années suivant l'impact. La limite entre les Appalaches et le Bouclier canadien s'appelle la faille Logan. Les déplacements le long de cette faille seraient arrêtés depuis des centaines de millions d'années[6].

Au centre de l'astroblème, à mi-chemin entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie, culmine le mont des Éboulements, à 768 mètres d'altitude. Ce pointement central, caractéristique des cratères complexes, est constitué majoritairement d'anorthosite et de charnockite, et est le résultat du rehaussement (ou « rebond ») du fond du cratère de transition immédiatement après l'impact.

Origine

Même si l'Astroblème de Charlevoix a été étudié depuis des décennies, il n'y a pas de données concluantes qui ont été obtenues pour résoudre deux questions: 1-Quand, exactement, l'impact s'est produit? 2-Quelle est la nature réelle de la météorite qui a frappé[7] ?

Les anciennes datations en géologie isotopique effectuées suggéraient que l'impact de Charlevoix avait eu lieu il y a environ 360±25 millions d'années[4], soit à la fin du Dévonien supérieur. Les datations plus récentes semblent montrer un impact encore plus ancien, à environ 397,5±2,5 millions d'années, soit autour de la transition entre le Dévonien inférieur et moyen[2].

Selon les premiers calculs effectués dans les années 1960 et 1970, la météorite à l'origine de la formation de l'astroblème de Charlevoix était probablement de type rocheuse et d'environ 2 kilomètres de diamètre, d'une masse de 15 milliards de tonnes arrivant à une vitesse de 10 à 20 km/s (soit environ 60 000 km/h).

Aujourd'hui par contre, en utilisant le simulateur d'impacts météoritiques de la Purdue University nommé Impact: Earth![8], les résultats sont différents. Une météorite rocheuse frappant à 20 km/s devait plutôt avoir un diamètre d'environ 4,5 km et une masse aux alentours de 130 milliards de tonnes pour pouvoir créer un cratère complexe de cette dimension. Il est important de spécifier que rien n'indique, hors de tout doute, que la météorite était de type rocheuse. En effet, elle était peut-être plus petite, mais ferreuse.

L'énergie dégagée au moment de l'impact dépend donc du modèle utilisé. Elle serait d'environ 300 000 mégatonnes de TNT (ce qui est équivalent à environ 21 millions de fois l'énergie dégagée par la bombe nucléaire Little Boy larguée sur Hiroshima) selon le premier modèle. Elle serait plutôt de 6 000 000 de mégatonnes de TNT selon le modèle récent, ce qui est équivalent à 430 millions de fois la même bombe.

Énergie d'un objet en mouvement, et énergie de la météorite de Charlevoix

Les différences d'énergies entre les premiers calculs d'impacts effectués dans les années 70 et ceux d'aujourd'hui sont très grandes. Ceci s'explique grâce aux lois de la physique mécanique.

En effet, l'énergie du mouvement d'une masse est appelée énergie cinétique. Cette énergie est proportionnelle à la masse d'un corps (m), ainsi qu'à sa vitesse élevée au carré (v2).

Il est important de mentionner que la masse varie rapidement avec l'augmentation du diamètre d'un objet. En effet, pour un objet de forme approximativement sphérique, le volume est proportionnel au rayon élevé au cube (r3). La masse elle, est directement proportionnelle au volume.

Considérons donc les deux corps calculés pour Charlevoix, en supposant qu'ils se déplacent à la même vitesse, mais que le deuxième a un diamètre 2,25 fois plus grand que le premier (4,5 versus 2 km). Sa masse (proportionnelle au volume), sera 2,253=11,4 fois plus grande.

De plus, les simulations informatiques[8] montrent que la vitesse d'impact était peut-être plus rapprochée de 20 km/s plutôt que de 15 km/s, vitesse utilisée dans le premier modèle. Une vitesse 1,33 fois plus grande conférera donc 1,332=1,78 fois plus d'énergie.

Ces deux calculs expliquent pourquoi il y a environ un facteur 20,25 (11,4 x 1,78) entre les 2 simulations.

Absence de fragments de la météorite d'origine

À première vue, il peut sembler surprenant de constater qu'aucun fragment d'une aussi grosse météorite n'ait été retrouvé. Notons que cette absence de fragments n'est pas exclusive à Charlevoix. En effet, c'est la même chose pour tous les grands sites d'impacts mondiaux.

En fait, l'absence de fragments de la météorite d'origine dans un grand et vieux site d'impact comme celui de Charlevoix est le résultat de deux causes. Premièrement, l'impacteur subit un choc et des températures immenses. Ceci qui a tendance à faire fondre et même vaporiser la météorite. Deuxièmement, puisque toutes les météorites contiennent au moins une certaine quantité de fer, l'érosion (oxydation) vient à bout de faire disparaître rapidement les fragments qui auraient pu subsister[9].

Formation du cratère complexe de Charlevoix

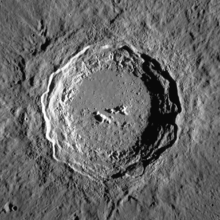

Les cratères de type complexes sont caractérisés par des terrasses d'effondrement sur la périphérie, un plancher relativement plat et un massif montagneux au centre, appelé pointement central. Ils constituent en quelque sorte les cratères de dimensions moyennes, situés entre les cratères simples et les bassins à anneaux multiples. On en retrouve sur toutes les planètes rocheuses du Système solaire, ainsi que sur la Lune, et les lunes glacées. Le type de cratère formé dépend de la masse de la météorite, de sa vitesse d'impact, de la gravité de la planète ou de la lune frappée, et du type de surface frappée.

Sur la Terre, les cratères de type complexes ne se forment que lorsque la météorite qui tombe a un diamètre d'au moins 200 m[10], mais le type de roche frappée a aussi de l'influence sur le résultat. En effet, pour une même taille d'impacteur, les cratères dans la roche sédimentaire sont systématiquement environ 5% plus grands que ceux créés dans la roche cristalline[8]. Le type exact de roches, cristallines ou sédimentaires, dans lequel l'impact a eu lieu dans Charlevoix est inconnu. L'impact s'est peut-être même produit en milieu marin peu profond.

Ceci étant dit, peu importe le milieu dans lequel l'impact a eu lieu, l'énergie libérée lors de l'impact sur Charlevoix était amplement suffisante pour créer un cratère de type complexe.

Dans ce type d'impact, la météorite ne pénètre guerre d'une profondeur supérieure à 2 fois son diamètre avant que son immense énergie cinétique ne soit transférée à la cible. Ce dégagement d'énergie surpasse les forces fondamentales des roches sous le grand cratère initialement excavé, appelé cratère de transition. Ce dernier, trop profond pour son diamètre, passe rapidement de la phase d'excavation initiale aux phases de modification. Le résultat est que dans les dernières étapes de la modification du cratère, il y a des interactions complexes entre les effets de l'onde de choc dans le sol, la gravité, la cohésion de la roche impactée, et les modifications caractérisées par les mouvements vers l'extérieur, l'intérieur, et vers le haut de grands volumes de roches sous le cratère. Le processus de formation de ces cratères complexes n'est donc pas connu dans les moindres détails. Le résultat est que la roche qui était autrefois en profondeur sous le cratère de transition remonte pour former le pointement central. Au même moment, les roches de la périphérie s'effondrent vers l'intérieur le long de failles pour former des terrasses d'effondrement[9].

Plus spécifiquement pour l'impact sur Charlevoix, on calcule que durant la phase initiale d'excavation, la profondeur de la cavité a atteint environ 12 km. Le cratère de transition avait alors un diamètre d'environ 35 km. Ce dernier est donc rapidement entré en phase de modification pour finir avec un diamètre d'environ 54 km, et une profondeur d'environ 1 000 m[8]. Lors de la phase de modification, d'énormes effondrements ont eu lieu, particulièrement sur la périphérie, avant d'en arriver au cratère complexe final.

Selon les calculs, l'ensemble de ce processus ne prendrait pas plus que quelques minutes. Ceci est presque instantané selon les durées géologiques typiques[9].

Effets de l'impact

En fonction de la distance à l'impact, il est possible de calculer les effets qui auraient été subis grâce au simulateur d'impact de la Purdue University[10].

| Distance

de l'impact (km) |

Détails de la radiation thermique | Éjectas | Onde de choc | Effets simiques |

|---|---|---|---|---|

| 100

(Distance à la ville de Québec) |

Arrivée: 2,95 secondes après l'impact. 1570 fois plus brillant que le Soleil, les vêtements brûlent, la majorité du corps subit des brûlures au 3e degré. La végétation brûle. | Arrivée: 2,4 minutes.

Diamètre moyen des éjectas: 12,4 m Diamètre moyen des fragments: 0,363 m |

Arrivée: 5,05 minutes

Vitesse de l'onde: 4 880 km/h Pression: 386 psi |

9.1 Sur l'Échelle de Richter

Destruction quasi totale des meilleures structures. |

| 250

(Distance de Trois-Rivières) |

Arrivée: 2,95 secondes après l'impact. 229 fois plus brillant que le Soleil, les vêtements brûlent, la majorité du corps subit des brûlures au 3e degré. La végétation brûle. | Arrivée: 3,85 minutes.

Diamètre moyen des éjectas: 0,9 m Diamètre moyen des fragments: 0,033 2 m |

Arrivée: 12,6 minutes

Vitesse de l'onde: 1 505 km/h Pression: 50,8 psi |

Dommages moyens aux structures bien construites |

La découverte par des études géologiques

L'origine météoritique du relief charlevoisien a été reconnue en 1968 par la Commission Géologique du Canada après les investigations menées depuis 1966 par Jehan Rondot, alors géologue au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec[12],[13],[14]. Bien que la structure circulaire de l'astroblème dans le relief soit bien visible sur les cartes topographiques et les photographies satellitaires, l'origine météoritique du relief n'a été confirmée que lors de la découvertes de cônes de percussion par Jehan Rondot en 1966. L'imagerie satellitaire était, à l'époque, beaucoup moins accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui.

« Pendant l’été 1965, je fus amené à cartographier une zone de brèche de grande étendue entre le lac Ste-Agnès et le Mont des Éboulements et de nombreux dykes de brèche que j'assimilais à des mylonites. La zone bréchique, apparemment à trois dimensions égales, ne pouvait pas correspondre à une zone de cisaillement. De plus, certaines fractures présentaient des stries divergentes que ne possèdent pas les mylonites. Ce type de brèche fut identifié comme un shatter cone par un collègue, Jean-Pierre Bassaget, diagnostique confirmé par John Murtaugh, avec qui il travaillait. L’origine météoritique donnait une explication à cette zone de brèche ainsi qu'aux clivages et figures planaires, du quartz observé dans quelques plaques minces, et à l'affleurement d'impactite d'abord cartographié comme pseudotachylite. La structure de Charlevoix a donc été découverte par des observations terrain et son origine révélée par des comparaisons avec les observations faites sur d’autres grandes structures, plutôt que par la morphologie qui est cependant la plus marquée de toutes les grandes structures. »[15] Jehan Rondot.

Il ne restait à Rondot qu'à compléter ses investigations pour évaluer la taille de l'astroblème, ce qu'il fait entre 1967 et 1968. L'astroblème Charlevoix est le premier dont l'origine météoritique a été confirmée grâce à la découverte de cônes de percussion[14].

La brèche d'impact que Rondot a découvert s'apparente grandement en apparence à la suévite trouvée dans d'autres sites d'impacts dans le monde. Il appela ce type de brèche mylolisthénite. Par contre, le mode de formation est différent puisque la suévite constitue des retombées, alors que la mylolisthénite se forme le long des plans de décrochements, entre les mégablocs d'effondrements, Elle est formée de morceaux plus ou moins finement broyés de calcaire, de grès et de pseudotachylite noire (verre de roche fondue). Parfois on peut voir une couche de cuisson sur certains des plus gros fragments dans la mylolisthénite[16]. Retrouvée aujourd'hui sous forme de dykes, la position de l'Astroblème de Charlevoix en bordure du Fleuve Saint-Laurent permet à l'estran d'être à nu, et de permettre d'observer relativement aisément ces dykes de mylolisthénite.

L'impact de Charlevoix: cause d'une extinction massive des espèces marines?

La publication des résultats d'une recherche en 1992[17] révélait la découverte d'une couche de microtektites dans un affleurement rocheux du Bassin de Dinant, dans une section de commune en Belgique nommée Senzeilles. La datation des microtektites les associait à la limite entre les étages Frasnien et le Famennien, soit à environ -372 millions d'années. Une des plus grandes extinction massive des espèces marines se serait produite à ce moment. En effet, il est estimé qu'au moins 70% des espèces marines ont étés perdues.

Plusieurs mécanismes terrestres ont étés suspectés comme étant des causes potentielles de cette extinction de masse mais il existe de sérieuses divergences dans ces modèles. Un impact météoritique a donc aussi été suspecté comme étant potentiellement responsable de cette extinction massive.

De par leur taille, leur âge approximatif et leur position respectives au moment de l'impact, les cratères du Lac Siljan en Suède, de Woodleigh en Australie, ou de Charlevoix au Canada sont des candidats potentiels[18]. Par contre, aucun des trois cratères ne se révèle pour le moment être hors de tout doute responsable de l'extinction. En effet, des incertitudes persistent sur l'âge des cratères, l'épaisseur de la couche d'éjectas (liée à la distance de l'impact), ainsi que la composition de la roche frappée (liée à la composition des microtektites).

Occupation humaine, faune et flore

L'astroblème est situé en bordure du Bouclier canadien. Dans la région de l'astroblème, le Bouclier canadien est une structure montagneuse de six cents à mille mètres d'altitude peu propice à des établissements humains. En réduisant la hauteur du sol au niveau du fleuve ou à quelques centaines de mètres, l'astroblème a créé des vallées et un plateau central accueillants où habite 90 % de la population de la région de Charlevoix.

L'astroblème a aussi créé un environnement où se côtoient des rivières, des vallées, des plateaux de faible altitude et le haut plateau du Bouclier canadien, ce qui a permis l'apparition d'une faune et d'une flore des plus diversifiées. L'UNESCO a reconnu le caractère exceptionnel de la région en lui attribuant le statut international de réserve de biosphère en 1989[19].

La zone sismique de Charlevoix-Kamouraska

Localisée à 100 kilomètres en aval de la ville de Québec, la zone sismique de Charlevoix (ZSC) est la plus active de l'Est du Canada. Un séisme de Charlevoix se produit à tous les jours et demi en moyenne[20]. Puisque la plupart des séismes se produisent sous le fleuve St. Laurent, entre le comté de Charlevoix sur la rive Nord et le comté de Kamouraska sur la rive Sud, cette région est aussi souvent nommée Zone Sismique de Charlevoix-Kamouraska[20].

Depuis 1977, un réseau local de sismographes de sept postes centré sur la zone active surveille les tremblements de terre. Le réseau actuel de la ZSC détecte plus de 200 tremblements de terre par an. La fréquence des séismes historiques et le rythme actuel des séismes plus petits fait de la ZSC la zone à plus haut péril sismique de l'Est du Canada continental[20].

La plupart des séismes sont concentrés le long ou entre des failles de l'océan Iapetus (également appelés le paleo-rift du St-Laurent). Les tremblements de terre de la ZSC se produisent dans le bouclier canadien, entre la surface et 30 kilomètres de profondeur, sous la ligne de Logan et les Appalaches[20].

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette activité sismique intraplaque dans une région où on ne devrait pas s'attendre à avoir autant de tremblements de terre, mais aucune ne fait encore consensus[6]. La Faille Logan, l'impact météoritique, le rift du St-Laurent, l'ajustement isostatique ainsi que le paléo-rift d'Iapetus sont toutes des causes potentielles qui ont été étudiées.

Par contre, il n'y a pas présentement de réponse définitive quant aux causes de la séismicité dans Charlevoix. Il semble bien cependant qu'on ne puisse dissocier la sismicité de cette région de celle des autres régions de l'est du Canada, et qu'il faudra trouver une explication qui tienne compte de la situation dans son ensemble. En ce sens, un couplage de l'hypothèse des failles ancestrales du rift d'Iapetus et des fractures reliées à la chute d'une météorite paraît être la réponse la plus adéquate en ce qui concerne la sismicité de la région de Charlevoix[6].

Une grande quantité d'articles scientifiques ont été publiés sur le sujet et sont énumérés ici.

Visites guidées

En juillet et en août, à partir de Baie-Saint-Paul, il est possible de participer quotidiennement à des visites commentées du cratère organisées par un organisme scientifique à but non lucratif nommé Randonnées nature Charlevoix. Ces visites permettent de découvrir la géologie de la région, l'origine de l'astroblème, les aménagements humains qui sont rendus possibles grâce à l'astroblème ainsi que la flore diversifiée de la région qui est aussi la conséquence de sa présence.

Durant le reste de l'année, les mêmes visites sont organisées sur demande.

Centre d'interprétation/musée

Un centre d'interprétation dédié à l'Astroblème de Charlevoix est en opération pour le grand public à La Malbaie durant l'été. Inauguré en 2014 grâce à un consortium d'organismes nommé Carrefour des savoirs de Charlevoix, le centre, nommé Observatoire de l'Astroblème de Charlevoix, a vu le jour grâce entre autres aux fonds investis par l'Entente de partenariat régional en tourisme, la MRC de Charlevoix-est, la Conférence régionale des Élus et la Réserve de la biosphère de Charlevoix. L'hôtel Fairmont le Manoir Richelieu héberge gracieusement dans son ancien "Club House" ce centre d'interprétation.

On y dresse un portrait historique de l'évolution des connaissances acquises mondialement sur les impacts météoritiques, puis on peut visiter une salle d'exposition où de nombreux spécimens d'impactites de Charlevoix y sont exposés. On peut ensuite constater la similitude des impactites charlevoisiennes avec plusieurs spécimens provenant d'un peu partout dans le monde. On y retrouve aussi une petite collection de tectites et de météorites provenant de différents endroits sur Terre.

En 2015, le Carrefour des savoirs de Charlevoix contracte Sciences@CECC pour gérer les activités du centre d'interprétation. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif affilié au Centre d'études collégiales en Charlevoix, la plus haute institution d'enseignement de la région. Fondé en 2009, le but de l'organisme est de contribuer au développement de la culture scientifique dans la région de Charlevoix. Des étudiants du collégial en sciences travaillent au centre d'interprétation durant l'été. Sciences@CECC fait partie du Carrefour des savoirs de Charlevoix.

Notes et références

- (en) « Earth impact database » (consulté le )

- (en) Buchner et al., « AN EARLY/MIDDLE DEVONIAN 40AR/39AR AGE FOR THE CHARLEVOIX IMPACT STRUCTURE (QUEBEC, CANADA) – AN APPROACH CLOSER TO REALITY », 75th Annual Meteoritical Society Meeting,

- (en) R. S. Dietz, Astroblemes: Ancient Meteorite-Impact Structures on the Earth, The Moon Meteorites and Comets, Edited by Gerard P. Kuiper, and Barbarra Middlehurts., Chicago, The University of Chicago Press., , P.285

- Rondot Jehan, Les impacts météoritiques, Charlevoix et le Ries, MNH, , 184 p. (ISBN 9782921912884)

- (en) Grieve Richard A.F., Impact structures in Canada, St-John's, Newfoundland & Labrador, Geological association of Canada, , 210 p. (ISBN 1-897095-11-2)

- « La Sismicité de Charlevoix », sur www2.ggl.ulaval.ca (consulté le )

- (en) Buchner et al., « DATING THE CHARLEVOIX IMPACT STRUCTURE (QUEBEC, CANADA) – A TOUGH NUT TO CRACK IN 40Ar/39Ar GEOCHRONOLOGY. », 41st Lunar and Planetary Science Conference,

- Site web "Impact: Earth" de la Purdue University. [1]

- (en) Bevan M. French, Traces of catastrophe, Washington DC, Lunar and planetary institute, , 120 p., P.24

- (en) « Impact: Earth », sur Impact: Earth! Purdue University (consulté le )

- Schéma provenant d'un panneau d'interprétation de l'Observatoire de l'Astroblème de Charlevoix.

- Jehan Rondot « Rapport préliminaire sur la région de La Malbaie », Ministère des richesses naturelles du Québec, 1966.

- Jehan Rondot « Nouvel impact météoritique fossile ? La structure semi-circulaire de Charlevoix », Canadian Journal of Earth Science, 1968.

- (en) P.B. Robertson « La Malbaie Structure, Quebec - A paleozoic meteorite impact site », Meteoritics, vol. 4, n. 2, octobre 1968, pages 89-112

- Jehan Rondot, Excursion géologique sur la structure de Charlevoix, , P.5

- « Geology of the Charlevoix meteorite impact and the surrounding Paleozoic and Grenvillian rocks », (consulté le )

- (en) Claeys, Casier et Margolis, « Microtektites and Mass Extinctions: Evidence for a Late Devonian Asteroid Impact », Science, no 257, , p. 1102-1104

- (langue non reconnue : englais) Billy P. Glass • Bruce M. Simonson, Distal impact ejecta layers - A record of large impacts in sedimentary deposits, New York, Springer, , 716 p. (ISBN 978-3-540-88261-9), p. 6.2.3 Evidence for an Impact Ejecta Layer Near the Frasnian–Famennian Boundary

- L'article Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix

- « Les zones sismiques dans l'Est du Canada », sur www.seismescanada.rncan.gc.ca (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix

- Liste de cratères d'impact sur Terre

- Cratère volcanique

- Tycho, cratère lunaire complexe qui n'a pas subi d'érosion, contrairement à ceux de la Terre.

Liens externes

- Biosphère de Charlevoix - Site pédagogique du Gouvernement du Québec et de la Commission scolaire de Charlevoix Voir section Charlevoix son relief - Un rencontre fracassante.

- Site de la réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix Voir la section: Territoire/Une personnalité géologique hors de l’ordinaire

- UQAT - Les cratères d'impact sur la Terre [1.]

- Les chutes des météorites au Québec sur le site de l'Université Laval.

- Randonnées Nature-Charlevoix, un organisme scientifique à but non lucratif offrant des visites guidées du cratère de Charlevoix

- (en) Cratère de Charlevoix sur Earth Impact Database.

- Observatoire de l'Astroblème de Charlevoix.

- (en) Livre anglais Traces of catastrophes, une référence dans le domaine des impacts météoritiques.

- (en) Simulateur Impact: Earth! de la Purdue University.