Albert Anker

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Période d'activité |

- |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Formation | |

| Maître | |

| Mouvements | |

| Distinction |

Albert Anker, né le et mort le à Anet (Berne), est un illustrateur et peintre suisse. On l'appelle fréquemment le « peintre national » de la Suisse en raison de ses représentations durablement populaires de la vie des villages de son pays au XIXe siècle[1].

Biographie

Albert Anker est le deuxième enfant d’un vétérinaire d’Anet. Il va à l'école à Neuchâtel, ou en compagnie d'Auguste Bachelin, il suit ses premiers cours de dessin chez Louis Wallinger entre 1845 et 1848[2]. Il étudie ensuite au gymnase de Kirchenfeld à Berne, où il obtient sa maturité en 1851[2]. Anker entreprend ensuite des études de théologie à l'université de Berne, qu'il poursuit à celle de Halle, en Allemagne. Là, inspiré par les importantes collection d'art, il parvient à convaincre son père de l'autoriser à épouser la carrière artistique.

Anker se rend alors à Paris, où il devient l'élève de Charles Gleyre, chez qui Pierre-Auguste Renoir étudie aussi, dès 1862. Puis, entre 1855 et 1860, il suit les cours de l'École nationale supérieure des beaux-arts[2]. Il installe ensuite un studio dans la maison de ses parents et participe régulièrement à des expositions en Suisse et à Paris[1] Anker épouse, en 1864, Anna Rüfli de Langnau. Le couple a six enfants dont deux meurent très jeunes, les quatre autres Louise, Marie, Maurice et Cécile apparaissent dans certaines de ses peintures. En 1866, Albert Anker commence à faire des projets pour le céramiste Théodore Deck ; au fil des ans, il va réaliser plus de 300 dessins pour des faïences[1]. La même année, il reçoit la médaille d'or du Salon de Paris pour Schlafendes Mädchen im Walde (1865) et Schreibunterricht (1865)[1]. La famille Anker passe généralement l'hiver à Paris et l'été à Anet[1]. Entre 1870 et 1874, il est élu député au Grand Conseil du canton de Berne, où il soutient la construction du Musée des beaux-arts[2]. Anker voyage beaucoup, il se rend à Bruxelles, Anvers, Gand, Lille, passe l'hiver 1883-1884 à l'Académie Colarossi où il réalise des aquarelles, puis part pour l'Italie. Anker est membre de la Commission fédérale des beaux-arts, une première fois de 1889 à 1893, puis de 1895 à 1898[1].

En 1890, il renonce à son domicile parisien pour demeurer uniquement à Anet. Il siège, dès 1891, à la commission fédérale de la fondation Gottfried Keller. Anker est membre du jury de l'Exposition internationale d'art de Munich, en 1897[2]. Il effectue, en 1899, son dernier voyage à Paris. L'université de Berne lui confère, en 1900, le titre de docteur honoris causa[1]. En septembre 1901, Anker est victime d'une attaque qui paralyse temporairement sa main droite[1]. À cause de cette invalidité, il ne lui est plus possible de travailler sur de grandes toiles. Dans une position de travail qui lui est confortable - assis sur une chaise et la feuille de papier posée sur les genoux - il peint des aquarelles, plus de 500, dont le croquis au crayon est minimaliste[2].

Albert Anker meurt le 16 juillet 1910 à Ins. Deux expositions commémoratives sont organisées, la première au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel du 1er au 30 novembre 1910, puis au Musée des beaux-arts de Berne du 15 janvier au 12 février 1911. À l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, le musée Oskar Reinhart de Winterthour organise une rétrospective de son œuvre, intitulée Albert Anker. Schöne Welt. Zum 100. Todestag[3].

Récompenses

- 1856 : Deux médailles de bronze à l’École impériale des beaux-arts à Paris.

- 1858 : Médaille d’argent à l’École impériale des beaux-arts à Paris.

- 1866 : Médaille d’or au Salon de Paris.

- 1872 : Médaille de bronze pour son tableau Les marionnettes à l’Exposition internationale de Londres.

- 1873 : Médaille pour sa peinture sur faïence à l’Exposition universelle de Vienne.

Œuvres

Anker peint, entre autres, des portraits d'enfants, des représentations historiques et religieuses, des natures mortes et des paysages ruraux. Il se distingue de son maître Gleyre en ce que la représentation de ses personnages n'est ni parfaite, ni stylisée, mais très animée.

Représentations enfantines

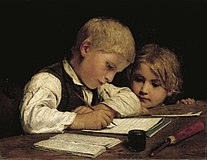

Dans la peinture européenne du XIXe siècle, Anker est l'un des plus importants créateurs de représentations enfantines. Il a peint environ 600 huiles, dont plus de 250 tableaux d'enfants, seuls ou en groupe. Dans Knöchelspiel, de 1864, il peint des enfants, jouant aux osselets, un jeu de groupe qui leur permet l'acquisition de compétences pour leur vie future au sein de la société et de l'État. Le jeu dans la vie insouciante des enfants peut devenir la lumière de l'existence du monde sérieux des adultes. L'intérêt d'Anker pour le jeu va au-delà de la médiation anthropologique entre culture et éducation. Il exige à la fois une motricité fine et de la concentration, une imagination constructive et de la créativité. À l'image de La Jeune fille aux dominos, en 1900, qui illustre la puissance créatrice d'Anker, pour montrer la concentration de la jeune fille sur son jeu, qui révèle sa vision du monde des enfants. Dans les représentations des jeux de société d'Anker, l'enfant prend conscience de son individualité au travers de son acte créateur[4].

Le monde des enfants d'Anker montre le changement éducatif en Europe au XIXe siècle, tel que nous le rencontrons dans l'esprit humaniste des suisses, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). L’œuvre d'Anker le raconte au travers de nombreuses représentations d'élèves au tableau noir, tenant une plume, lisant ou portant une ardoise. Il raconte l'histoire d'une époque où l'éducation des enfants du pays n'était pas évidente car ils étaient considérés comme de petits adultes. Ce n'est qu'en 1874 que l'enseignement primaire obligatoire est ancré dans la Constitution suisse[4].

Dessins

Anker développe, à un âge précoce, ses talents artistiques de dessinateur, bien avant qu'il ne commence sa formation à Paris en 1854. Encore enfant, il utilise chaque occasion pour dessiner, à l'école, en chemin ou à la maison. En 1846, pendant ses cours de dessin privés, il réalise l'étude d'un crâne au crayon, au gymnase de Neuchâtel, qui lui vaut un prix d'excellence, ce qui lui arrive ensuite régulièrement. Cette reconnaissance de son talent donne au jeune Anker la certitude qu'il a les compétences nécessaires pour devenir peintre professionnel.

Sa gamme d'œuvres sur papier, va de croquis rapides, qui servent de variantes à ses dessins, ou d'échantillons pour ses clients, jusqu'à des travaux détaillés et élaborés, qui sont considérés comme des œuvres distinctes[5]. Il réalise 230 dessins et aquarelles, pour le compte de l'éditeur neuchâtelois Frédéric Zahn (1857–1919) afin d'illustrer son édition de œuvres de Jeremias Gotthelf, ainsi que pour d'autres publications populaires[6].

On connait de lui des travaux au crayon, fusain, plume, craie, sanguine, pastel ou sépia et des mélanges de divers techniques sur des formats variés. Le nombre d'œuvres sur papier, réalisées par Anker n'est pas connu, mais on peut supposer qu'il en existe plusieurs milliers. Le style de son langage pictural va du travail au crayon finement exécuté au dessin au noir de charbon vigoureusement tracé qui est à la base de ses aquarelles, peintures à l'huile et faïence, qui représentent une partie importante de son œuvre[7].

Principales œuvres

- École de village en Forêt-Noire (1858)

- Louise, fille de l’artiste (1874)

- Le Pharmacien du village (1886)

- Le Lacustre (1886)

- Le Mariage civil (1887)

- La Soupe populaire d’Anet (1893)

- Autoportrait (1895)

- Jeune Paysan dormant (1897)

- Jeune fille tricotant (1897)

- Judith (1885) (céramique de Th. Deck)

- Pestalozzi et les orphelins (1902)

-

Garçon écrivant devant sa sœur, 1875

-

Garçon dormant dans le foin, 1897

-

La petite fille aux dominos

-

Leçon de gymnastique à Anet (1879)[n 1]

-

Jeune fille épluchant des pommes de terre

-

Jeune fille tricotant, 1884

-

Jeune fille tricotant, 1888

-

Autoportrait, 1908

Notes et références

Notes

- La toile Leçon de gymnastique à Anet s'est vendue à Zurich, le 21 juin 2013 pour 7,5 millions de francs suisses[8]. Albert Anker avait peint cette toile cinq ans après l'introduction en Suisse des cours d'éducation physique obligatoires pour les garçons[9].

Références

- (de) Therese Bhattacharya-Stettler, « Albert Anker », SIKART Dictionnaire sur l'art en Suisse, Institut suisse pour l'étude de l'art,

- (de) « Albert Anker – Biographie », Albert Anker – Schöne Welt. Zum 100. Todestag. Eine Auseinandersetzung mit Albert Anker 7. Mai – 5. September 2010, Musée des beaux-arts de Berne,

- Therese Bhattacharya-Stettler, Albert Anker - schöne Welt: zum 100. Todestag, Stämpfli, 2010, (ISBN 9783727211294)

- Isabelle Messerli, « ...wenn mich dann des Nachts die Träume beständig in Ateliers führen...? », Albert Anker – Wege zum Werk. p. 63–68.

- Marc Fehlmann, « Albert Anker – Dessinateur », Albert Anker. Ausstellungskatalog Fondation Pierre Gianadda, Martigny 2003, p. 173–227.

- Marc Fehlmann, « Albert Ankers Babylonische Gefangenschaft. Seine Gotthelf-Illustrationen für den Neuenburger Verleger Frédéric Zahn », in: Peter Gasser und Jan Loop, Gotthelf. Interdisziplinäre Zugänge zu seinem Werk Peter Lang, Bern/Frankfurt am Main 2009, p. 77–120.

- Isabelle Messerli, Albert Anker – Wege zum Werk, p. 63–68.

- « Record du monde pour une toile d'Albert Anker », 20 minutes, 21 juin 2013

- Geneviève Heller, Tiens-toi droit! : l'enfant à l'école au 19e siècle : espace, morale et santé : l'exemple vaudois, Lausanne, Éditions d'en bas, 1988.

Annexes

Bibliographie

- (de) Margarete Braun-Ronsdorf, « Anker, Albert », dans Neue Deutsche Biographie (NDB), vol. 1, Berlin, Duncker & Humblot, , p. 298 (original numérisé).

- (de) Robert Meister (Hsg): Albert Anker und seine Welt. Zytglogge-Verlag, Bern 1981.

- (de) Hans A. Lüthy und Paul Müller: Albert Anker, Aquarelle und Zeichnungen. NZZ-Verlag, Zürich 1989.

- (de) Sandor Kuthy und andere: Albert Anker. Orell Füssli Verlag, Zürich 1980.

- (de) Isabelle Messerli: „...wenn mich dann des Nachts die Träume beständig in Ateliers führen...?“ In: Albert Anker – Wege zum Werk. Katalog zur Ausstellung Albert Anker 2 000 in Ins. Ins 2000. S. 63–68.

- (de) Therese Bhattacharya-Stettler, Marc Fehlmann und Matthias Frehner (Hrsg.): Albert Anker und Paris. Ausstellungskatalog Kunstmuseum Bern. Bern 2003.

- (de) Therese Bhattacharya-Stettler (Hrsg.): Albert Anker. Ausstellungskatalog Fondation Pierre Gianadda. Martigny 2003/2004 (franz./deutsch)

- (de) Isabelle Messerli: Albert Anker: Sein Atelier – seine Requisiten – seine Modelle. In: Anker. Catalogue Exposition Fondation Pierre Gianadda. Martigny 2003/2004. S. 65–73. (franz./deutsch)

- (de) Isabelle Messerli: Spielsacheninventar. Stiftung Albert Anker-Haus Ins, Bern 2007. (Unveröffentlicht)

- (de) Isabelle Messerli: Anker as Draftsman and Watercolorist. In: Albert Anker. Exhibition in Japan: The Bunkamura Museum of Art, Koriyama City Museum of Art, Matsumoto City Museum of Art, Museum Eki, Kyoto in cooperation with The Museum of Fine Arts, Bern, Switzerland. 1. Dezember 2007−22. Juni 2008. Tokyo 2007. S. 29–30. (engl./jap.)

- (de) Isabelle Messerli: Education and Learning. In: Albert Anker. Exhibition in Japan: The Bunkamura Museum of Art, Koriyama City Museum of Art, Matsumoto City Museum of Art, Museum Eki, Kyoto in cooperation with The Museum of Fine Arts, Bern, Switzerland. 1. Dezember 2007−22. Juni 2008. Tokyo 2007. S. 106–127. (engl./jap.)

- (de) Isabelle Messerli: Play to Learn. In: Albert Anker. Exhibition in Japan: The Bunkamura Museum of Art, Koriyama City Museum of Art, Matsumoto City Museum of Art, Museum Eki, Kyoto in cooperation with The Museum of Fine Arts, Bern, Switzerland. 1. Dezember 2007–22. Juni 2008. Tokyo 2007. S. 88–105. (engl./jap.)

- (de) Isabelle Messerli: Königin Bertha und die Spinnerinnen von Albert Anker. In: Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (Hrsg.): Kunst und Architektur in der Schweiz. Heft 4, Bern 2006. S. 58–61.

- (de) Musée des beaux-arts de Berne (Hrsg.): Katalog zur Ausstellung 2010: Albert Anker - Schöne Welt. (Mit Textbeiträgen von Therese Bhattacharya-Stettler, Matthias Frehner, Isabelle Messerli.) Stämpfli Verlag, Bern.

- (de) Ländliche Gesellschaft und materielle Kultur bei Albert Anker. Sonderdruck der Berner Zeitschrift für Geschichte, Heft Nr. 2, 2010. In Kooperation mit der Stiftung Albert Anker-Haus Ins und dem Kunstmuseum. Bern.

Liens externes

- Publications de et sur Albert Anker dans le catalogue Helveticat de la Bibliothèque nationale suisse

- Albert Anker dans la base joconde

- Maison Anker à Anet

- (en) Œuvres d’Albert Anker

- (en) Albert Anker dans Artcyclopedia

- Peintre suisse du XIXe siècle

- Peintre portraitiste suisse

- Personnalité liée à Berne

- Étudiant de l'université Martin-Luther de Halle-Wittenberg

- Étudiant de l'université de Berne

- Élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts au XIXe siècle

- Docteur honoris causa

- Chevalier de la Légion d'honneur

- Naissance en avril 1831

- Naissance dans le canton de Berne

- Décès en juillet 1910

- Décès dans le canton de Berne

- Décès à 79 ans

![Leçon de gymnastique à Anet (1879)[n 1]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Anker_Turnstunde_in_Ins_1879.jpg/225px-Anker_Turnstunde_in_Ins_1879.jpg)