Utilisatrice:BeatrixBelibaste/Brouillons/bac35

Article à refondre : Jeanne de Bourgogne (v. 1293-1349)

- brouillons liés :

- bac31 (reine de France)

- brouillon de citations consacrées à JdeB sur Wikiquote : q:Utilisateur:BeatrixBelibaste/lab1

- à surveiller :

- travaux de Juliana Amorim Goskes, sujet de thèse : Sharing the Throne: The Queen’s Body, Representation, and Performance (France, 1223-1435) résumé

- titre de communication : "Performing Dynastic Memory in 14th-Century France: Jeanne de Bourgogne (d. 1348) - Capetian Princess and Valois Queen" programme

- travaux de Juliana Amorim Goskes, sujet de thèse : Sharing the Throne: The Queen’s Body, Representation, and Performance (France, 1223-1435) résumé

Brouillon[modifier | modifier le code]

Jeanne de Bourgogne, parfois surnommée Jeanne la Boiteuse (vers 1293[réf. nécessaire] - ), a été, par son mariage avec le futur roi Philippe VI de Valois, reine de France de 1328 à 1349.

Biographie[modifier | modifier le code]

Une princesse bourguignonne[modifier | modifier le code]

Jeanne est la troisième fille de Robert II, duc de Bourgogne et de son épouse Agnès de France, dernière fille du roi Saint Louis.

- identité de la nourrice de Jeanne de Bourgogne : Sebille, femme de Gautier de Saint-Julien, chevalier (Autrand 1994, p. 13), "Sebille de Saint-Julien, fame Gautier de Saint-Julien, chevalier" (Delachenal 1909, p. 13 note 1), aussi Sybylle de Saint-Julien, "Les dernières volontés de la reine...", p. 45 et note 179;

- aussi mentionnée dans le testament de 1329 de la reine

- Gautier de Saint-Junien, mort en 1337 (tombe, inhumé église de Saint-Julien-en-Val, près Dijon) (sur la tombe et sa famille)

- famille - famille

- dit aussi Gauthier de Saint-Julien, p. 173, 353

La comtesse de Maine, puis de Valois[modifier | modifier le code]

La reine de France[modifier | modifier le code]

Une couronne inattendue[modifier | modifier le code]

- "Parmi tous ces princes qui deviendront roi, certains au moment de leur mariage n'avaient aucun espoir de gouverner un jour le royaume. Le futur Philippe VI, lorsqu'il se marie avec Jeanne de Bourgogne en 1313, ne pense certainement pas faire de sa femme une future reine de France." (Jean-Michel Cazilhac, Le douaire des reines de France à la fin du Moyen Âge, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 18 [extrait]

- aussi Marie-Adélaïde Nielen, « Le sceau de la "virago" », Historia, no 732, décembre 2007

Des grossesses difficiles[modifier | modifier le code]

- Allirot, "Les mariages royaux à la cour de France..."

- progéniture très attendue, échec pouvant être perçu comme une malédiction

Une femme de pouvoir[modifier | modifier le code]

- Philippe VI et Jeanne « constituaient un couple uni, étroitement solidaire dans l'exercice du pouvoir », selon Françoise Autrand (Autrand 1994, p. 20).

- jugement d'Autrand

(Autrand 1994, p. 21-22) : [p. 21 :] "Plus encore que son mari le roi Philippe VI, la grand-mère de Charles V, la reine Jeanne de Bourgogne, a laissé un mauvais souvenir dans l'Histoire. Il a suffi de deux ou trois chroniqueurs mal embouchés pour créer une légende de la "male reine boiteuse". Si Philippe VI fit exécuter sans délai des barons bretons et normands qui complotaient avec Édouard III, on attribue cette "cruelle injustice" aux mauvais conseils de la reine : "La male reine boyteuse Jehanne de Bourgongne sa femme qui estoit comme roy et faisoit destruire ceulx qui contre son plaisir aloient", écrit l'auteur de la Chronique des quatre premiers Valois. Il est vrai qu'il était normand. Normand aussi, Pierre Cochon en rajoute, d'autant plus qu'il écrivait un siècle plus tard et que nul ne pouvait vérifier l'exactitude de ses récits. "Elle haïssait vilains sur toute chose et disait qu'un vilain, marchand ou bourgeois, ne devait avoir que cinq sols et un âne et être vêtu de toile." Elle "était boiteuse et fut la plus mauvaise que oncques p... de c... sur terre." Pour preuve de la méchanceté de cette "diablesse", Pierre Cochon raconte une histoire de lettre écrite... [épisode du maréchal Bertran, vol du sceau royal par la reine, reine battue par le roi] Pierre Cochon prenait ses voeux pour la réalité. L'anecdote est inventée. Elle n'est pourtant pas dépourvue de sens, car elle révèle la rancune qu'un siècle après sa mort les Normands gardaient à la reine Jeanne. [fin 21 / déb. 22] Raymond Cazelles [...] en a trouvé la raison dans l'affrontement de deux clans : les gens de l'Ouest, Flamands, Normands, Bretons, Poitevins, et les Bourguignons.

Jeanne, reine de France et sœur du duc de Bourgogne, soutenait à la cour le clan bourguignon de toute son influence, de toute son intelligence et de toute sa volonté. Car c'était une femme énergique et son rôle politique fut important. Fille du duc Robert de Bourgogne et d'Agnès de France, fille de Saint Louis, elle avait toujours vécu dans un milieu de pouvoir, bien enraciné dans le duché de Bourgogne, auréolé du prestige du saint roi. Dans ses lettres, Agnès de France s'intitule "fille Monseigneur saint Louis". La sinistre aventure de Marguerite de Bourgogne, soeur aînée de Jeanne [...] n'avait pas abattu la maison capétienne de Bourgogne. Le duc Eudes IV de Bourgogne, frère de la reine, fut un des proches conseillers de Philippe VI et joua souvent le rôle de mentor auprès de Jean, duc de Normandie.

Contrairement à sa soeur aînée, et contrairement aux rumeurs rapportées par certains, Jeanne s'entendait bien avec son mari. On peut même dire qu'elle partageait avec lui l'exercice du pouvoir. Quand le roi partait à la guerre, c'est à elle qu'il laissait le gouvernement. Elle le gérait avec prudence, trouvant l'argent nécessaire au paiement des troupes, rassurant les Parisiens paniqués par l'avance des Anglais, et recevant presque chaque jour une lettre de son mari, en réponse aux siennes.

En 1347, au moment où Philippe VI était aux armées, tentant de délivrer Calais, la reine Jeanne reçut en cinq jours quatre lettres du roi. On en a conservé le texte. On dirait que Philippe VI pense tout haut devant sa femme et qu'il poursuit de l'une à l'autre, sa conversation : "Dame, écrit-il, nous avons bien vu ce que écrit nous avez." Il indique à la reine sa volonté mais aussi ses raisons : "il a l'intention de ménager le pape, car, écrit-il, "nous tenons fermement que le Saint Père nous aime nous et notre royaume". Notons enfin que le roi qui, selon le protocole, ne termine jamais ses lettres par une formule de politesse, sauf s'il écrit au pape, en adresse une à sa femme : "Le saint Esprit vous ait en sa sainte garde".

L'influence du "clan des Bourguignons"[modifier | modifier le code]

[Après Crécy], "on fit porter la responsabilité [de la défaite de Crécy] à l'équipe au pouvoir depuis dix ans : le duc de Bourgogne, les présients de la Chambre des Comptes, le clan des Bourguignons tout-puissants au Conseil et dans l'administration du roi. À la fin de 1346, le pouvoir a changé de mains. Le duc Eudes de Bourgogne, aux prises avec ses sujets artésiens révoltés, est lâché par le pouvoir royal. Le Conseil du roi est épuré, les Bourguignons écartés. L'association entre le gouvernement et la Chambre des Comptes est définitivement rompue et les gens des Comptes brutalement renvoyés à leur comptabilité [...]. Or le fils aîné du roi, Jean, duc de Normandie, qui était très lié avec son oncle le duc de Bourgogne, fut englobé dans la même disgrâce." (Autrand 1994, p. 35) "Dès le printemps 1347, le duc de Normandie se réconcilie avec son père et reprend la première place, à la cour et au conseil" (Autrand 1994, p. 36)

L'affaire Robert d'Artois[modifier | modifier le code]

Ce rôle de la reine dans la disgrâce de Robert d'Artois trouve aussi écho chez l'auteur de la Geste des nobles François, achevée peu après 1429, qui affirme que « par son envie, trouva manière du conte Robert d'Artois mectre en la malveillance du roy, qui bannir le fist du royaume de France »[1].

- "Coville n'a pas exclu l'influence néfaste de la reine (...) dans le procès de Robert d'Artois (Hayez 1963, p. 139 et note 10, se référant à Coville, Histoire de France (dir. Lavisse), t. IV (1), p. 8. dispo sur IA

Relations avec la papauté[modifier | modifier le code]

- Anne Massoni. Les hommes de l'ombre dans l'action pontificale entre le Limousin et Avignon au XIV e siècle, J. Péricard. La part de l'ombre. Artisans du pouvoir et arbitres des rapports sociaux (VIIIe-XVe siècles), 2012, Limoges, France. PULIM, La part de l'ombre. Artisans du pouvoir et arbitres des rapports sociaux (VIIIe-XVe siècles), pp.125-150

- complémentaire à Mollat

Culture, piété, bibliophilie et mécénat[modifier | modifier le code]

- dispersion du trésor de la reine

- utilisés pour le sacre de 1350

- passe à Blanche de Navarre

- une couronne portée par Jeanne de Bourgogne lors de son couronnement est utilisé pour orner un buste-reliquaire contenant un fragment du crâne de Saint Louis, offert en 1351 au monastère royal de Poissy[2].

- traductions de Jean de Vignay

- Mattia Cavagna, « Jean de Vignay : actualités et perspectives », Cahiers de recherches médiévales et humanistes [En ligne], 27 | 2014

- Knowles Christine. Jean de Vignay, un traducteur du XIVe siècle. In: Romania, tome 75 n°299, 1954. pp. 353-383.

Mort et funérailles, remariage du roi[modifier | modifier le code]

- mort 12 décembre 1349 selon grandes chroniques de France (Hayez, Kerrebrouck)

- Grandes chroniques, p. 320 (aussi mention date funérailles, mention mort Bonne de Luxembourg et Jeanne de Navarre)

- 29 déc, lettre de condoléances de Clément VI (Mollat)

- 8 janvier 1350 : dispense pontificale accordée pour remariage Philippe VI avec Blanche (Mollat, p. 419)

- mariage célébré discrètement à Brie Comte Robert le 19 janvier, selon les Grandes chroniques (Mollat, Allirot 2011, p. 238 (en privé)

- Grandes chroniques, p. 322

- voir aussi ici : 29 janv. pour Art de vérifier les dates, 11 janv. pour ancienne version des Grandes chroniques de Paulin Paris

- Jean le Bel, t. 2, p. 183-185

- Citeaux, p. 226

[Titre à trouver][modifier | modifier le code]

La Boiteuse[modifier | modifier le code]

- sa boiterie rapportée par diverses sources, notamment...

- La Geste des nobles François, terminée peu après 1429[3]

Sceau[modifier | modifier le code]

- son sceau influence celu d'Isabeau de Bavière

- ainsi que le cachet de Catherine de Médicis

- Vilain-De Bruyne, Ambre. « Le cachet de Catherine de Médicis. Une matrice réginale inédite », Revue de la BNF, vol. 43, no. 1, 2013, pp. 74-78. https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-1-page-74.htm

- ainsi que le cachet de Catherine de Médicis

Entourage[modifier | modifier le code]

- Guido da Vigevano, médecin de la reine de 1346 à 1349

- voir NICOUD, Marilyn. Chapitre V. Les âges de la vie In : Les régimes de santé au Moyen Âge : Naissance et diffusion d’une écriture médicale en Italie et en France (XIIIe- XVe siècle) [en ligne]. Rome : Publications de l’École française de Rome, 2007 (généré le 11 septembre 2018). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/efr/1472>. (ISBN 9782728310067). DOI : 10.4000/books.efr.1472.

Postérité[modifier | modifier le code]

L'héritage bourguignon[modifier | modifier le code]

- Jeanne, substituée à de nombreuses reprises par son frère dans ses testaments

- nommée baile du duché par son frère à sa mort

- querelle avec Jeanne d'Auvergne à ce propos, celle-ci bientôt remariée au futur Jean II le Bon

- succession de Bourgogne

- B.-A. Pocquet du Haut Jussé, « La succession de Bourgogne en 1361 », Annales de Bourgogne, 1938

- Ernest Champeaux, « Charles de Navarre et la falsification des consuetudines ducatus Burgandiae », dans Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 2, 1935, p. 186-187

- Ernest Champeaux, « La succession de Bourgogne à la mort de Philippe de Rouvres », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 3, 1936, p. 5-50

- Ernest Champeaux, « Un dossier inédit de la succession de Bourgogne (1361) », Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 3, 1936, p. 83-123

- Jean Gaudemet, « Les prétentions de Charles II roi de Navarre à la succession de Philippe de Rouvres », Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 3, 1936, p. 51-81.

- Pierre Petot, « L'accession de Philippe le Hardi au duché de Bourgogne et les actes de 1363 », Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 2, 1935, p. 1-9

- Pierre Petot, « L'avènement de Philippe le Hardi et les lettres du 2 juin 1364 », Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, fasc. 3, 1936, p. 125-137

- Francis Salet, « Histoire et héraldique, la succession de Bourgogne de 1361 », dans Mélanges René Crozet, t. II, Poitiers, 1966, p. 1307-1316**

- A Leguai, « À propos de la succession de Bourgogne en 1361 », Annales de Bourgogne, XL, 1968, p. 68-70

- Palmer, John Joseph Norman, "England, France, the papacy and the Flemish succession, 1361-1369", Journal of Medieval History vol. 2 (1976) p. 339-364 résumé

- Jean Richard, « Une branche capétienne : les ducs de Bourgogne », Bulletin de la Société historique de Compiègne vol. 30 (1988) p. 111-120, ici p. 118

- « Jean le Bon se prévalut de la coutume du royaume de France pour se rendre maître de la Bourgogne [...]. Les Bourguignons acceptèrent que le roi Jean héritât du duché, mais tinrent à préciser qu’il le faisait en tant que plus proche parent du dernier de leurs ducs capétiens (« par prochaineté ») et non en vertu de sa prérogative royale. Jean, qui avait d’abord proclamé l’union de la Bourgogne au domaine de la couronne, fit machine arrière, ce qui permit d’attribuer le duché à son fils Philippe sans que fût prononcé le mot d’apanage. Et l’association par Philippe, sur son écu, des armes des ducs capétiens (« bandé d’or et d’azur de six pièces à la bordure de gueules ») [...], à ses armes personnelles de fils de France, traduisait cette situation : le premier des ducs Valois se plaçait, en tant que duc de Bourgogne, dans le droit fil de la tradition de ceux qui avaient fait le duché, les treize ducs capétiens. »

- remarque d'après Salet et Leguai (cités plus haut)

- ico

- arbre généalogique (à faire) pour la succession de Bourgogne, avec Bar, Savoie, Navarre...

- Robert II

- Eudes IV - Philippe x Jeanne d'Auvergne - Philippe de Rouvre

- Blanche x comte de Savoie - Jeanne

- Marguerite x Louis X le Hutin - Jeanne - Charles II de Navarre

- Jeanne x Philippe de Valois - Jean II le Bon (remarié à Jeanne d'Auvergne) - Philippe II le Hardi (né du 1er mariage)

- Marie - comtes de Bar (qui ne prétendent pas à la succession)

- Robert II

- blason Philippe II le Hardi : commons:Category:Coats of arms of Philip II of Burgundy

Un mécénat en héritage[modifier | modifier le code]

- goût des manuscrits et des collections transmis à ses descendants Valois, en particulier ses petits-fils Charles V et ses frères

La légende noire[modifier | modifier le code]

- témoignages des lettres de rémission

- chroniqueurs

- Chronique des quatre premiers Valois (éd. Luce), 1862), p. 3; 15-18;

- « La maie royne boiteuse Jehanne de Rourgoingne, sa femme, qui estoit comme roy et faisoit destruire ceulx qui contre son plaisir al oient, ou du moins elle les exilloit, ou leur tolloit le leur... » (p. 17)

- tempête « ou il avoit malignes esperis » peu après la naissance de son fils Philippe à Vincennes

- cause de la prise de Calais par les Anglais (p. 15-18)

- Chronique connue par un seul manuscrit, donc diffusion limitée de cette version de la légende, jusqu'à son édition en 1862

Froissart[modifier | modifier le code]

- multiplicité des versions du premier livre

- sur le processus d'élaboration des chroniques

- Godfried CROENEN, La Guerre en Normandie au XIVe siècle et le problème de l’évolution textuelle des Chroniques de Jean Froissart

- Moeglin Jean-Marie. Froissart, le métier d'historien et l'invention de la guerre de Cent Ans In: Romania, tome 124 n°495-496, 2006. pp. 429-470.

Le point de vue des historiens[modifier | modifier le code]

Le personnage de fiction[modifier | modifier le code]

Jeanne de Bourgogne est un personnage secondaire du roman Le Lis et le Lion (1960), sixième tome de la célèbre suite romanesque Les Rois maudits de Maurice Druon. Dans l'adaptation télévisée de la série de 1972, elle est personnifiée par l'actrice Ghislaine Porret[4].

Dans la mini-série Gaston Phébus, le Lion des Pyrénées (1978) créée d'après l'oeuvre de Myriam et Gaston de Béarn, la reine Jeanne de Bourgogne prend les traits de Claude Gensac[5].

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Sources historiques[modifier | modifier le code]

- Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), publiée pour la première fois pour la Société de l'histoire de France par M. Siméon Luce, Paris, Renouard, 1862

Études[modifier | modifier le code]

Études portant sur Jeanne de Bourgogne[modifier | modifier le code]

- Anne-Hélène Allirot, « La "male royne boiteuse" : Jeanne de Bourgogne », dans Anne-Hélène Allirot, Gilles Lecuppre et Lydwine Scordia, éditeurs, Royautés imaginaires, Turnhout, Brepols, (ISBN 978-2-503-51916-6 et 978-2-503-53740-5, DOI 10.1484/M.CSM-EB.3.407), p. 119-133.

- Anne-Hélène Allirot, « Jeanne de Bourgogne », notice biographique, sur Dictionnaire des Femmes de l'ancienne France [en ligne], Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime (SIEFAR), .

- (nl) Claudine A Chavannes-Mazel, « De boeken van Jeanne de Bourgogne, koningin van Frankrijk (r. 1328-1349) », dans Johann-Christian Klamt et Kees Veelenturg, éditeurs, Representatie. Kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller, Nijmegen, Valkhof Pers, (ISBN 9056251597, lire en ligne), p. 84-110.

- brouillon de traduction anglaise : (en) Claudine A. Chavannes-Mazel, The books of Jeanne de Bourgogne, queen of France, 2007, 23 p. [ébauche inédite]

- Pierre Gasnault, « Une lettre missive de Clément VI à la reine Jeanne de Bourgogne », Mélanges d'archéologie et d'histoire, vol. 73, , p. 365-373 (lire en ligne)

- Murielle Gaude-Ferragu, « Les dernières volontés de la reine de France : les deux testaments de Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe VI de Valois (1329, 1336) », Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, , p. 23-66 (JSTOR 23408517)

- Marc Gil, « Question de goût, question de genre ? Commandes de sceaux royaux et princiers autour des reines Jeanne II de Bourgogne (1328-1349) et Jeanne II de Navarre (1329-1349) », dans Cynthia J. Brown et Anne-Marie Legaré, éditrices, Les femmes, la culture et les arts en Europe entre Moyen Âge et Renaissance, Turnhout, Brepols, (DOI 10.1484/M.TCC-EB.5.107673), p. 327-343

- Guillaume Mollat, « Clément VI et Jeanne de Bourgogne, reine de France », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 101, no 4, , p. 412-419 (lire en ligne)

- Marie-Adélaïde Nielen, « Le sceau de la "virago" », Historia, no 732, (présentation en ligne) Présentation du sceau de Jeanne de Bourgogne par une conservatrice des Archives Nationales dans une revue de vulgarisation consacrée à l'histoire

- Aline Vallée-Karcher, « Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe VI de Valois : une reine maudite ? », Bibliothèque de l'école des chartes, vol. 138, no 1, , p. 94-96 (DOI 10.3406/bec.1980.450185, lire en ligne)

Mécénat et bibliophilie[modifier | modifier le code]

- Jeanne-Marie Boivin, « Un fabuliste anonyme du XIVe siècle démasqué: Jean de Chavanges, conseiller au Parlement », Romania, vol. 123, nos 3-4, , p. 459-485 (lire en ligne).

- Samuel Berger, La Bible française au Moyen Âge : Étude sur les plus anciennes versions de la Bible écrites en prose de langue d'oïl, Paris, Imprimerie nationale, 1884 [lire en ligne] Traduction des Évangiles et Épitres par Jean de Vignay pour JdeB (p. 221-229). Pseudo-traduction de la bible demandée par JdeB au pape - Éclaicissement par Berger (p. 228-229

- Hedeman, Anne D. The Royal Image: Illustrations of the Grandes Chroniques de France, 1274-1422. Berkeley: University of California Press, c1991 1991. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft8k4008jd/

- Anne Hedeman, "Constructing Saint Louis in John the Good's Grandes Chroniques de France (Royal MS. 16 G. VI) https://www.bl.uk/eblj/2014articles/pdf/ebljarticle102014.pdf

- travaux de Cavagna sur Jean de Vignay

Études portant sur d'autres personnages[modifier | modifier le code]

- Françoise Autrand, Charles V, Paris, éditions Fayard, , 916 p. (ISBN 9782213027692)

- Pierre Gasnault, « Nouvelles lettres closes et "de par le roy" de Philippe VI de Valois », Bibliothèque de l'école des chartes, vol. 120, , p. 172-178 (lire en ligne)

- [Petit, Charles de Valois] Joseph Petit, Charles de Valois (1270-1325), Paris, Alphonse Picard et fils, éditeurs, (lire en ligne)

- Jules Viard, « Philippe de Valois avant son avènement au trône », Bibliothèque de l'École des chartes, t. 91, , p. 307-325 (lire en ligne).

- Jules Viard, « Philippe VI de Valois : début du règne (février-juillet 1328) », Bibliothèque de l'École des chartes, t. 95, , p. 259-283 (lire en ligne).

- Jules Viard, « Le Siège de Calais », Le Moyen Âge, vol. 39, , p. 129-169 (lire en ligne)

- Jules Viard, Les journaux du trésor de Philippe VI de Valois : suivis de l'Ordinarium thesauri de 1338-1339, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne).

Contexte général[modifier | modifier le code]

- Anne-Hélène Allirot, Filles de roy de France : Princesses royales, mémoire de saint Louis et conscience dynastique (de 1270 à la fin du XIVe siècle), Turnhout, Brepols, , 630 p. (ISBN 978-2-503-53594-4 et 978-2-503-56692-4, DOI 10.1484/M.CSM-EB.5.106619)

- Raymond Cazelles, La Société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, D'Argences, coll. « Bibliothèque elzévirienne. Nouvelle série. Études et documents », , 495 p.

- Jean Favier, La guerre de Cent Ans, Paris, Fayard, , 678 p. (ISBN 2-213-00918-X)

- Murielle Gaude-Ferragu, La Reine au Moyen Âge : Le pouvoir au féminin, XIVe-XVe siècle, Paris, Tallandier, , 352 p. (ISBN 9791021002654)

- La guerre de Cent Ans : Naissance de deux nations, Paris, Perrin, , 650 p. (ISBN 2262024405) Dispo BAnQ version numérique

- [Petit, Histoire des ducs de Bourgogne] Ernest Petit, Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, t. VI, VII, VIII et IX, Dijon, Imprimerie Darantière, 1898, 1901, 1903 et 1905 [Tome VI en ligne] [Tome VII en ligne] [Tome VIII en ligne] [Tome IX en ligne]

Divers[modifier | modifier le code]

- Anne-Hélène Allirot, « Les mariages royaux à la cour de France, entre faste et discrétion (du règne de Saint Louis à celui de Charles V », dans La Cour du prince. Cour de France, cours d'Europe (XIIe-XVe siècles), , p. 231-242.

- Michel Hayez, « Un exemple de culture historique au XVe siècle : La Geste des Nobles François », Mélanges de l'École française de Rome, vol. 75, no 1, , p. 127-178 (lire en ligne).

- Jean Longnon, L'Empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, Paris, Payot,

- Jean-Marie Moeglin, Les Bourgeois de Calais : Essai sur un mythe historique, Paris, Albin Michel, , 462 p. (ISBN 2-226-13284-8).

- Françoise Autrand, Charles V, Paris, Fayard, .

- Roland Delachenal, Histoire de Charles V, t. 1 : 1338-1358, Paris, Librairie Alphonse Picard & fils, (lire en ligne).

- index Jeanne de Bourgogne (suivi dépouillement) :

- I :

1, 17 et n. 5,20 et n. 2, 21 et n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 37 - III :

20, 28 n. 1,145(aucune mention à 145) - V, 75

- I :

- I, p. 20 et n. 2, 21 et n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mauvaise réputation de la reine Jeanne, appuyée sur les citations des chroniqueurs***

- I, p. 37 (morte de la peste, selon Villani ou son continuateur)***

- III, p. 20 (commande des tombes à André Beauneveu)

- III, p. 28 n. 1 : succession de Bourgogne vs Navarre

- index Jeanne de Bourgogne (suivi dépouillement) :

Œuvres littéraires[modifier | modifier le code]

- Maurice Druon, Les Rois maudits, Plon, coll. « Volumes », (1re éd. 1955-1977), 1620 p. (ISBN 2259191746 et 9782259191746) Réédition en un seul volume des sept tomes de l'édition originale.

- <ref>{{harvsp|Druon|1999|loc=''Le Roi de fer'', partie 2 : « Les Princesses adultères »}}.</ref>.

- Myriam de Béarn et Gaston de Béarn, La Vie fabuleuse de Gaston Phoebus, t. I : Le Lion des Pyrénées (roman), Verviers, Gérard et cie, coll. « Bibliothèque Marabout Géant », (1re éd. 1959), 565 p. (OCLC 15503444)

Voir aussi[modifier | modifier le code]

- Notices d'autorité (pour Jeanne de Bourgogne) :

Notes de recherche[modifier | modifier le code]

mariage Bourgogne-Valois et négos Tarente/Constantinople[modifier | modifier le code]

- Bovesse Jean. Notes sur Harelbeke et Biervliet dans le cadre de l'histoire des Maisons de Namur et de France. In: Bulletin de la Commission royale d'histoire. Académie royale de Belgique. Tome 150, 1984. pp. 453-474. - p. 465 (conventions de mariage de 1313)

- passage Plancher parlant d'un projet de mariage avec Philippe de Tarente; confusion avec Ph de Valois???

- ambitions bourguignonnes en Orient sous Robert II

- Hélary, De la croisade de Tunis à la chute d'Acre, p. 34

- Dunbabin, The French in the kingdom of Sicily, p. 139-141

- ambitions en Orient de Charles de Valois

- Quicherat Jules. Traité d'alliance et d'amitié entre Charles de Valois et les ambassadeurs du roi de Servie Ouroch..., par Ubicini.., In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1873, tome 34. pp. 115-118.

Comtesses de Maine[modifier | modifier le code]

- par son contrat de mariage, Ph se faisait promettre la jouissance immédiate du Maine, s'il cessait de résider avec son père

- 1315, Ph obtient le Maine (Petit, Ch de Valois, p. 267)

- Philippe VI de Valois dans le Maine ; L'Union historique et littéraire du Maine [1893-1894] (1ère série, t. 1, n° 12, décembre 1893 ) ; 1293-1350

- p. 377, mention de la nourrice de sa fille Marie en 1326

- http://www.vendomois.fr/societeArcheologique/bibliotheque/index.php?lvl=categ_see&id=1385&rec_history=1 autre réf pour Ph de Valois dans le Maine

Une femme de pouvoir[modifier | modifier le code]

- participation au gouvernement / influence

- Gasnault Pierre. Nouvelles lettres closes et "de par le roy" de Philippe VI de Valois. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1962, tome 120. pp. 172-178.

- Bautier Robert-Henri. Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI (deuxième article). In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1965, tome 123, livraison 2. pp. 313-459.

- gasnault, viard, bautier, cazelles, chancellerie philippe vi...

- aussi lettres closes de philippe vi par cazelles

- relations privilégiées avec la papauté

Ordonnance de 1338[modifier | modifier le code]

- ordonnance de août 1338

- ordonnance de 1338 lui confiant pouvoir de gouverner en l'absence du roi

- contexte : Débarquement d'Édouard III 22 juillet 1338 à Anvers, à la tête de quelques milliers d'hommes (reste sur place à négocier avec ses créanciers et ses alliés) (voir narration article Philippe VI de Valois). Philippe VI prend l'oriflamme à Saint-Denis le 5 août et convoque l'ost à Amiens, où le roi attendra l'offensive anglaise un mois[6], avant de renvoyer l'armée et de revenir en Île-de-France. Pour assurer le gouvernement pendant son absence, il institue l'ordonnance confiant une délégation générale/universelle de pouvoir à son épouse Jeanne et institue un sceau de régence pour sceller les documents en son absence et permettre le fonctionnement des institutions. Voir : Bautier Robert-Henri. Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI (deuxième article). In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1965, tome 123, livraison 2. pp. 313-319.) Voir aussi les itinéraires de Philippe VI de Valois

- rech "Jeanne de Bourgogne" "sceau de régence"

- article d'André Poulet

- « Pour autant qu'une telle antériorité ait une portée, la première régence explicitement destinée à une épouse, et non à une mère, en se réclamant d'une relation fondée sur la confiance est celle organisée en août 1338, qui n'a peut-être d'ailleurs pas été suivie d'effet, et que ne mentionnent ni Dupuy, ni Félix Olivier-Martin (A. Poulet, op. cit., p. 333). Voir aussi J. Barbey, Être roi..., p. 294 »

- citation de : Pierre Bonin, « Régences et lois fondamentales », Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, 2003, 77-135, ici p. 100, suite de la note 92 JSTOR:23408483.

- A. Poulet, La Régence et la majorité des Rois au Moyen Age : histoire de la continuité monarchique et étatique sous les Capétiens et les Valois directs, thèse d'histoire, Université de Strasbourg II, 1989.

- Fé. Olivier-Martin, Les Régences et la majorité des rois sous les Capétiens directs et les premiers Valois (1060-1375), thèse de droit, Paris, 1931

- Barbey, Etre roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI, Paris, 1992.

- Pierre Dupuy, Traité de la majorité de nos rois et des régences du royaume (1655)

- citation de : Pierre Bonin, « Régences et lois fondamentales », Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, 2003, 77-135, ici p. 100, suite de la note 92 JSTOR:23408483.

Ordonnance de 1346[modifier | modifier le code]

- ordonnance de janvier 1346 lui confiant responsabilité fiancière, Allirot, male royne boiteuse, p. 128.

- ici : *"L'ordonnance de 1338 a donc une vaste portée théorique, mais elle ne donne pas lieu à un exercice prolongé du pouvoir par la reine. La paix qui règne entre" "la seconde ... "patentes enregistrées en la Chambre des comptes le 17 janvier 1346, confie à la reine pouvoir de « lever et recevoir […] si granz sommes, nombres et quantitez comme avoir pourra » pour l'année en cours(199). lettres est très différente de celle de l'ordonnance de 1338."

- "La paix qui règne entre 1340 et 1343 a certainement évité qu'elle ait à l'exercer sur une durée plus longue. Toutefois, entre le 3 et le 13 août 1338, le roi fait fabriquer un sceau de régence ou sceau de substitution, sigilllum regium in absentia magni. Ce « nouveau sceau » est utilisé jusqu'à sa suppression le 6 février. 1348."

- "Toutefois, entre le 3 et le 13 août 1338, le roi fait fabriquer un sceau de régence ou sceau"

Montée de l'influence des Bourguignons[modifier | modifier le code]

- montée de l'influence des Bourguignons

- elle aurait obtenu du pape la nomination de Pierre Bertrand le Jeune comme cardinal

- liens avec Pierre Bertrand le Vieux et Pierre Bertrand le Jeune ?

- Miles de Noyers (bon développement fondé sur Cazelles)

- protège Guy Baudet qui devient chancelier

- favorise à la cour de France et auprès du pape l'avancement de nombreux clercs bourguignons (nomination à des bénéfices...)

- augmentation des Bourguignons et de leur influence dans l'entourage royal (Cazelles) (Ex : Miles de Noyers)

- influence de son frère Eudes IV de Bourgogne à la cour de France

- Courtel Anne-Lise. La chancellerie et les actes d'Eudes IV, due de Bourgogne (1315-1349). In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1977, tome 135, livraison 1. pp. 23-71.

- Jugie, Pierre, « Les cardinaux issus de l'administration royale française. Typologie des carrières antérieures à l'accession au cardinalat (1305-1378) ». (1991) - In: Crises et réformes dans l'église p. 157-180

- Guy Baudet, chancelier de France, protégé de JdeB

- Tessier Georges. Les chanceliers de Philippe VI. In: Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 101ᵉ année, N. 4, 1957. pp. 356-373.

- http://parismoyenage.fr/parisiens/nom_p.php?search=Baud%E9&nom=Baudet&prenom=Guy

Affaire Robert d'Artois[modifier | modifier le code]

- voir aussi la partie "mauvaise réputation"

- opposition à Robert d'Artois

- Robert III d'Artois, Jeanne de Divion

- témoignage de Jean Aimery et Henry Sagebran, à propos des tentatives d'envoûtement et des propos tenus par Robert d'Artois envers la reine

- ici

- là

- Antoine Le Roux de Lincy, « Le Procès de Robert d’Artois », dans la Revue de Paris, 1839

- Robert d'Artois

- Lancelot, études sur Robert d'Artois..., ici

- figurine pour envouter la reine, p. 626

- E. Poulle, « Les faux de Robert d'Artois et l'histoire de l'écriture », Clio et son regard. Mélanges Jacques Stiennon, Liège, 1982, p. 5 19-534

- « Les faux de Robert d'Artois : un procès exemplaire », dans Le pouvoir en actes : fonder, dire, montrer, contrefaire l'autorité, 2013

- Diller, George T.. , « Robert d'Artois et l'historicité des Chroniques de Froissart », (1980) - In: Le Moyen Âge vol. 86 (1980) p. 217-231 (pas dispo Gallica, voir version papier UL)

- empoisonnement/sorcellerie par Robert d'Artois

- https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89018110783;view=1up;seq=56;skin=mobile Le procès de Robert d'Artois: Coupable - mais de quoi?

Ledwidge, Frank. (1984) - In: Proceedings of the Tenth Annual Meeting of the Western Society for French History p. 28-37 (Robert d'Artois jamais formellement accusé de sorcellerie)

- William R. Jones, Political uses of sorcellery in Medieval Europe, 1972

- tentative de meurtre/envoûtement de Robert Langlois en 1340

- Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319-1200), publiés par Monique Langlois et Yvonne Lanhers. Paris, S. E. V. P. E. N., 1971. (Ministère des Affaires culturelles. Direction des Archives de France. Archives nationales.) : (Robert Langlois p. 145-147; Hennequin Lallemand, p. 145) (dispo UL : KJV 3935.8 C748 1971)

- mentionnée par Guillaume de Nangis

- En 1340, maître Robert Langlois (l'Anglois, l'Anglais) et deux moines cisterciens allemands « plotted the death of the king and queen, and the perdition of the whole kingdom by wicked art and invocation of the devil » (Cutter, citant les aveux). Langlois et les moines parviennent à échapper au châtiment[7] Un certain Hennequin Lallemand est exposé au pilori pour n'avoir pas révélé à la justice la conspiration[8]

- Robert Langlois et les deux moines parviennent à s'enfuir, mais Hannequin, après avoir été mis en prison à Saint-Martin-des-Champs, torturé, s'être enfui et repris, est condamné à être exposé au pilori avec cet écriteau : « C’est Hanequin li Alemens qui a sceu que maistre Robert li Anglois et deux moines Alemans qui demeuroient à Saint-Bernard, machinoient en la mort du Roy et de la Reine et en la perdition de tout le royaume par mauvais art et par invocation du Deable, faire venir en un cerne qu’ils firent ès Jardins de l’hostel de la comtesse de Valois, lesquiex maistre Robert et moines sont fu(g)itifs pour ce faict : et pour ce que ledit Hanequin ne le dit et revela en justice et fut mis en prison à Saint-Martin-des-Champs, laquelle prison il brisa et fut repris quand il s’enfuit. Il est mis au pilory. »[9]

- « Le même auteur [Guillaume de Nangis, Chronique] fait part d'une tentative d'envoûtement qu'un certain Robert Langlois avait tramée contre le roi et la reine. Mais il avait encore plus confiance dans son poignard que dans les sortilèges diaboliques, car on l'arrêta comme il faisait le dessein d'amener les souverains dans le jardin de la comtesse de Valois, pour les assassiner tout à son aise (Guillaume de Nangis, Chronique). »[10]

- Plus de détails ici, ici, ici, ici

- ico

- autres :

Mécénat, culture, piété, bibliophilie[modifier | modifier le code]

Girart de Roussillon[modifier | modifier le code]

Jean de Vignay[modifier | modifier le code]

- traduction du Miroir historial faite à la requête de JdeB

- mention de l'auteur non ds le Miroir historial, mais dans sa traduction de la Légende dorée

- faire rech. avec Jehanne de Bourgoigne / iehanne de bourgoigne pour retrouver le passage

- pas de mention directe de la Légende dorée faite à la demande de JdeB : l'allusion contenue ds le texte concerne le Miroir historial

Manuscrits liés à JdeB[modifier | modifier le code]

- Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 156 (Bible historiale)

- cote complète : Paris, Bibliothèque nationale de France, français, 156-157

- contient la Bible historiale traduite en français par Guyart des Moulins, version dite « Bible historiale complétée Moyenne », en abrégé « B.h.c. Moyenne »[11]

- aurait appartenu à Jeanne de Bourgogne

- Origine : Paris, France. / Date : 1320-1330. / Artiste : l’artiste enlumineur est le Maître du Roman de Fauvel / Provenance : on trouve, dans le manuscrit, les armes de Jeanne de Bourgogne (1293-1349)[12]

- [moi : présence des armes vérifier, sur Mandragore ?]

- notice du manuscrit de la BNF

- manuscrit numérisé noir et blanc sur Gallica

- enluminures dispo sur Mandragore

- "Le Maître du Roman de Fauvel participe à la réalisation de onze ouvrages, dont le plus ancien est daté de 1314 et le plus tardif vers 1340. Il s’agit des ouvrages suivants, que nous donnons tout au long de ce chapitre par ordre chronologique dans la carrière de l’artiste : Édimbourg, B.u., ms 19 ; Londres, B.L., Yates Thompson 20 ; Oxford, B.L., Douce 211-212 ; Paris, Bibl. Mazarine, ms 311 ; Baltimore, W.a.m., ms W 145 a& b et W 146 a&b ; Paris, B.n.F., Français 8, Français 156 ; Paris, BSG, ms 20 et ms 20-21 ; Troyes, B.m., ms 59 ; Londres, B.L., Royal 19 D IV-V ; La Haye, B.R., ms 71 A 23 vers 1340 ; quant à Montpellier, B.é.M., ms 49, ce sont deux artistes issus de son atelier."[11]

- Londres, British Library, Yates Thompson 20 (Bible historiale)

- Notice du manuscrit de la British Library (voir pour l'attribution potentielle à JdeB)

- description : Eléonore Fournié, « Catalogue des manuscrits de la Bible historiale (2/3) », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 03.2 | 2009 (ne mentionne pas JdeB comme proprio potentiel)

- Paris, Bibliothèque nationale de France, Nouvelles acquisitions françaises, 24541 (NAF 24541) (Miracles de Notre Dame de Gautier de Coincy)

- Exemplaire des Miracles de Notre Dame de Gautier de Coincy enluminé par Jean Pucelle pour Jeanne de Bourgogne

- notice bnf détaillée du manuscrit

- manuscrit numérisé sur Gallica

- enluminures du manuscrit sur Mandragore

- enluminures du manuscrit sur Biblissima

- ARLIMA

- Travaux d'Anna Russakoff sur les manuscrits des Miracles de Coincy :

- Anna Russakoff, Portraiture, Politics and Piety: the Royal Patronage of Gautier de Coinci’s Miracles de Nostre Dame (Paris BnF nouv. acq.fr. 24541). Studies in Iconography, vol. 37 (2016)

- Anna Russakoff Collaborative Illumination: Jean Pucelle and the Visual Program of Gautier de Coinci's Les Miracles de Nostre Dame (Paris, BnF n.acq.fr. 24541)

-

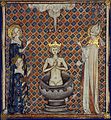

Jeanne de Bourgogne priant

chartes décorées[modifier | modifier le code]

- chartes décorées

- chartes décorées de douaire pour Jeanne de Bourgogne

- Ghislain Brunel, « Entre art et pouvoir : L'illustration des chartes en France (fin du XIIIe-milieu du XVe siècle) », Bibliothèque de l’École des Chartes 169, no. 1 (2011): 41-77.

- Charte de la reine de France Jeanne de Bourgogne approuvant le traité de mariage entre Gautier VI de Brienne et Jeanne d'Eu, 18 juin 1342 (miniature représentant Saint George et le dragon - illustration 18, p. 63 = commentaire, p. 62, 64)

- annonce d'une publication à venir : G. Brunei, « Saint Georges et le dragon : le décor d'une charte de la reine Jeanne de Bourgogne (18 juin 1342) », dans Bulletin de la Société nationale des antiquaires, année 2010, à paraître

- Ghislain Brunel, « Saint Georges et le dragon ; le décor d'une charte de la reine Jeanne de Bourgogne (18 juin 1342) », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 2010 [publié en 2015], p. 177-186 réf

- figure au sommaire de 2010

- Ghislain Brunel. Images du pouvoir royal. Les chartes décorées des Archives nationales, XIIIe-XVe siècle, Paris : Centre historique des Archives nationales : Somogy, 2005. (dispo UL : DC 60 B894 2005) (acte 7, p. 82) (acte 9, p. 90)

- acte de Paris, mars 1332 par laquelle Philippe VI modifie l'assiette du douaire de son épouse Jeanne de Bourgogne, Cette lettrine modifie l'assiette du douaire de son épouse, représente le roi remettant à la reine une charte sur laquelle on peut lire « tenez vostre douaire ».

- image en ligne** (téléchargée) (ico!!)

- Autre acte de Philippe pour Jeanne (Paris, octobre 1332) (image)

- idem Paris, juin 1336

- Autre acte de Philippe pour Jeanne (Paris, décembre 1347)

- autres réf. potentielles

- Ghislain Brunel, « Les chartes ornées des Valois : triomphe et limites d’un modèle esthétique », dans Le rayonnement de la cour des premiers Valois à l’époque d’Eustache Deschamps, 2017

- Chapitre 5. Chartes endiablées. Les sciences à l’heure médiévale In : Le Service éducatif des Archives nationales : Par chemins de traverse [en ligne]. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2012.

- mention de la charte de douaire (avec illustration NB) en annexe

Douaire[modifier | modifier le code]

- travaux de Marie-Pierre Buscail sur la prisée de 1332

- Marie-Pierre Buscail, "L’expression des rapports de pouvoir par et pour l’espace au Moyen Âge : L’exemple du domaine royal au 14e siècle.", EspacesTemps.net, Travaux, 24.02.2015, http://www.espacestemps.net/articles/rapports-de-pouvoir-moyen-age/

- lien archivé

- longs développements prisée, douaire de Jeanne...

- Marie-Pierre Buscail, « Le domaine royal : entre territoires et réseaux », Études rurales [En ligne], 188 | 2011, mis en ligne le 18 janvier 2014, consulté le 03 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/etudesrurales/9491

- thèse de Buscail, 2011 : [Archéogéographie du domaine royal en Gâtinais d'après la prisée de 1332]

- rech Buscail "Jeanne de Bourgogne" sur Google

Entourage / hôtel[modifier | modifier le code]

- « Some medical entourages were quite considerable: Jeanne de Bourgogne (1311-1348), first wife of Philip VI of France, had over the course of her twenty-year rnarriage at least six different personal physicians in her employ. »

- Monica H. Green, "The Possibilities of Literacy and the Limits of Reading: Women and the Gendering of Medical Literacy", dans Women's Healthcare in the Medieval West : Texts and Contexts, Ashgate Variorum, 2000, chap. VII, p. 1-76 [lire en ligne], ici p. 22 et note 62 : "Danielle Jacquart, "Medical Practice in Paris in the First Half of the Fourteenth Century", in Practical Medicine from Salerno to the Black Death, ed. Luis Garcia-Ballester, Roger French, Jon Arrizabalaga, and Andrew Cunningham (Cambridge: Cambridge University Press. 1994). pp. 186-210, at p. 210."

légende noire[modifier | modifier le code]

- male roine, male royne

- FURROW, Melissa M. The Politics of Queen Philippa’s Mottoes: Five English Words. Modern Philology, 2017, vol. 114, no 3, p. 503-523, ici p. 522 :

- In the 1340s, Jean’s mother Queen Jeanne had served for a London chronicler as an example of the antithesis to benevolent queenly intercession; she is depicted as egging on her husband in his threat to kill the captive earls of Salisbury and Suffolk:

- Et adonkes le roy de Fraunce à eux dit, “A! tretours, vous serrez pendus pur çeo qe vous ne pussetz amender le damage qe vostre roy et vous avetz fait en ma tere.” “Sertis, sire,” dit monsieur William Mountagu, “vous avez le tort et nostre roy le verité, et çeo voille jeo prover vers qi qe le countredirra, cum leal chivaler ferra en estraunge tere.” Et adonke dit la royne de Fraunce jurra q’ele ne serra jammès lée ne joyouse, si ils ne soyent vilement mis à mort.

- [And then the King of France said to them, “Ah, traitors, you will be hanged because you cannot amend the damage that your king and you have done in my land.” “Certainly, sir,” said Sir William Montague, “you are in the wrong and our king in the right, and I will prove this against whoever contradicts it, as a loyal knight should do in a foreign land.” And then the queen of France swore an oath that she would never again be happy if they were not put to a shameful death.]

- note 45 : G. J. Aungier, ed., Chroniques de London (London, 1844), 73–74.

- source

- sur cette source : Cox, D. C., The French Chronicle of London, Medium Ævum, vol. 45, no. 2, 1976, pp. 201–208

- Salisbury et Suffolk, faits prisonniers en avril 1349. Selon Murimuth et Geoffroi le Baker, Ph. VI veut les mettre à mort, seule L'intervention de Jean de Bohême l'en empêche

- Autre traduction : "At this time Monsieur William Mountagu, Earl of Salisbury, and Monsieur Robert de Offorde, Earl of Suffolk,95 were captured and led in shame to Paris. Then the King of France said to them: ‘Ah, you traitors! you shall be hanged, as you are not capable of making amends for the damage that you and your king have done to my land.’ ‘In truth, Sir,’ said Monsieur William Mountagu, ‘you are wrong and our king is right. This I wish to prove against any who shall contradict me, as any loyal knight should do in a foreign land.’ The the Queen of France spoke, swearing she would never be happy or joyful unless they were shamefully put to death. ‘Sire,’ said the King of Bohemia, ‘it would be the greatest injury and folly to kill such lords as these, for if it happened that the King of England should come again into your realm of France and capture any peer of your realm, one could still go in exchange for another from among our friends."

- Jane Bliss, An Anglo-Norman Reader, 2018, p. 59.

- version html

- In the 1340s, Jean’s mother Queen Jeanne had served for a London chronicler as an example of the antithesis to benevolent queenly intercession; she is depicted as egging on her husband in his threat to kill the captive earls of Salisbury and Suffolk:

- Whiting, B. J. “The Vows of the Heron.” Speculum, vol. 20, no. 3, 1945, pp. 261–278. www.jstor.org/stable/2854609.

- sur l'épisode de la capture des 2 comtes et ses sources, p. 271-272

- Peter F. Ainsworth, Jean Froissart and the Fabric of History: Truth, Myth, and Fiction in the Chroniques, 1990

- p. 54: "Philippe de Valois is depicted initially as 'tres excellent prince et puissant', though the chronicler later refers to him as 'bien hastif homs'; it is also suggested (17) that Philippe is dominated by his wife, 'la male royne boiteuse Jehanne de Bourgoingne' (without whose interference he might have raised the siege"

- (p. 290) après avoir mis rn parallèle les 2 rois et les deux cours (Anglais, positif; France, mauvais), "note 109- Ibid., p. 182. The two queens are similarly contrasted. Only the Rome MS implicates the male roine boiteuse in the affair of R. of Artois's banishment. On Queen Philippa as Edward III's devoted, submissive helpmeet (the 14th- c. ideal: cf. Krynen, op. cit. 140), see Diller, 157-9, 296, 697, 788, 792, 890 (all ofwhich are passages unique ..."

- ici

- Chronique de Melsa

- Melsa = Abbaye de Meaux

- description de la source

- l'auteur, Thomas de Burton, est attesté de 1399 à 1437

- voir ici

- p. Xxxiii"Under the year 1342, in speaking of the danger incurred by king Edward, in crossing from France, our chronicler ascribes the violence of the storm to the agency of evil spirits under the spell of four masters in necromancy, urged to the exercise of their art by the queen of France. He stigmatises this lady,—Jeanne of Burgundy,—as a Jezebel, a monster of vindictiveness; and rejoices that she was punished by bringing forth abortive progeny, the last of whom was born without joints to either feet or hands, and with eyes rigid as wood."

- index :

- her life endangered by the falling of a tower at Vincennes, ii, 384 ici

- raise a storm by necromancy, iii, 51

- vindictiveness, punished by abortive births, iii, 52 ici

- persécute Henri de Malatrec, secrétaire de Philippe VI = Henri de Malestroit (p. 51 = Malatrec pour trêve de Malestroit)

- Henri de Malestroit, maître des requêtes de Philippe VI, passé aux Montfort, arrêté, lapidé par la foule parisienne (contexte exécution Bretons par Philippe VI, 1343-1344)... pour chronique de Meaux, la reine est responsable;***

- voir ici (the truce of Malestroit 1343-1345)*****

- aussi Geoffroy de Malestroit

- Henri de Malestroit, maître des requêtes de Philippe VI, passé aux Montfort, arrêté, lapidé par la foule parisienne (contexte exécution Bretons par Philippe VI, 1343-1344)... pour chronique de Meaux, la reine est responsable;***

- persécute Henri de Malatrec, secrétaire de Philippe VI = Henri de Malestroit (p. 51 = Malatrec pour trêve de Malestroit)

- l'accusant d'être une Jezabel ayant demandé à des nécromanciens de provoquer une tempête pour empêcher le roi d'Angleterre en Angleterre; comme châtiment, elle met au monde des enfants morts-nés, le dernier monstrueux

- de nombreux chroniqueurs anglais rapportent cette tempête, qui aurait été causé par des nécromanciens au service de Philippe de Valois (faire rech. Mot-clé "nécro" pour trouver réf ailleurs ds la présente page

- [après campagne 1342-1343 en Bretagne, après signature de la trêve de Malestroit] "Edward III arrived back in England on 2 March 1343. There had been a terrible storm in the Atlantic that had forced his fleet repeatedly back on to the west coast of Brittany and made for a highly treacherous three-day crossing. A rumour spread that the adverse conditions had been whipped up by necromancers working to the orders of the queen of France. Edward was sufficiently alarmed by the danger that he made a vow to found an abbey in return for the protection of the Virgin Mary 31 The fleet eventually docked at Melcombe" (W. Mark Omrod, Edward III, YALE University Press, 2012 p. 253

- note 31 : Chron. Meaux, iii, 51-52; Chron. Lanercost, 347; BL, MS Cotton Faustina B. V, fol. 90

- faire rech. avec "Necromancers of the King of France, said to have caused loss to Edward III" pour autre source

Recherche iconographique[modifier | modifier le code]

- commons:Category:Joan the Lame

- autres pages potentielles sur commons : commons:Category:Philip VI of France, commons:Category:John II of France...

- Jeanne de Bourgogne sur Mandragore

- Philippe de Valois sur Mandragore

- reproduction du sceau de Jeanne de Bourgogne, Petit, Histoire des ducs de Bourgogne..., vol. 9, planches avant la p. 17; pas reproduit sur version Gallica, voir original UL?

CC de la section du brouillon Reine de France[modifier | modifier le code]

- Brachet, Pathologie mentale des rois de France : Louis XI et ses ascendants : une vie humaine étudiée à travers six siècles d'hérédité, 852-1438, 1903, Jeanne de Bourgogne, p. 463 et suiv.

- totalement inutile pour l'analyse (sauf pour l'historiographie), mais rassemble un grand nombre de mentions dans les chroniques, notamment les 3 sur la boiterie de Jeanne (regina clauda).

rech. "Jeanne de Bourgogne" + Cazelles; "Jeanne de Bourgogne était accordée à Philippe de Valois"; For Jeanne de

- Carra F. O'Meara, Monarchy and Consent: Coronation Book of Charles V (Hmsah 27), Harvey Miller, 2001 (ISBN 1872501109 et 9781872501109)

- p. 154 : "Jeanne de Bourgogne, the first wife of Philipp VI Valois, was especially active and visible in governing the realm (17). Jeanne was her husband's most trusted confidant and advisor whom he designated to govern the realm while he conducted his wars. Jeanne was invested with judicial authority, and she had full responsability for raising the finances to support Philipp's military campaigns. According to André Poulet no king had ever before put so much authority into the hands of a queen (18). The grandmother of Charles V (...) was an educated woman who took and active interest in sponsoring translations of the Bible and historical compendia. Jean de Vignay, who was in her service as a translator, dedicated his translation of [Vincent de Beauvais, Miroir Historial], to her, and among the numerous translations that she commissioned was a french translation of a Bible historiale(19). Jeanne correspondence's with popes John XXII, Benedict XII and Clement VI reveals the workings of a skilled diplomat with an astute political mind (20). On numerous..."

- p. 328, note 23 : "For Jeanne de Bourgogne's correspondence with popes and her patronage of translations and of illustrated manuscripts see Berger, 1884, 221, 228, and Avril, 1981, 296 (no. 241), 298-9 (no. 245).

- note 24. Beaune, 1985, 264-9; Krynen, 1993, 127-42.; note 25. Beaune, 1985, 264-9; F. Autrand, 1995, 25-32. ...

- Allirot, La Reine Jeanne de Bourgogne : le pouvoir au féminin en France (1328-1348), mémoire de maîtrise, 1998 (réf)

- mariage Bourgogne-Valois et négos 1313 avec Tarente

- fiançailles de Jeanne avec Philippe de Tarente en 1302 ???

- Allirot, notice Siefar

- Allirot, Filles de roy de France: Princesses royales, mémoire de saint Louis et conscience dynastique (de 1270 à la fin du XIVe siècle), chapitre 2 : "En 1302, le sceau qu'Agnès utilise pour sceller avec son époux le contrat de fiançailles de sa fille Jeanne de Bourgogne avec Philippe de Tarente porte en légende « Agnetis filie regis Francorum ducisse Burgondie », titre..."

- confusion avec les conventions de mariage de 1302 conclues entre le duc et la duchesse de Bourgogne d'une part, Charles de Valois et Catherine de Courtenay d'autre part, pour le mariage de Jeanne de Bourgogne avec Philippe de Valois (?) (et Hugues de B. avec Catherine de Valois) ? par exemple, voir ici

- à cette époque Philippe est marié avec Thamar

- [https://books.google.ca/books?id=h_3p9kUnmrsC&pg=PA57&lpg=PA57&dq=%22Blanche+et+Robert+d'Artois%22&source=bl&ots=eWgrVNt7Kr&sig=ZSelX-zLHzbW8OhSeDu-WBK7hbk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi33v7thrXVAhWJ34MKHedTC4IQ6AEIIjAC#v=onepage&q=Duc%20de%20Bourgogne&f=false table chrono, diplomes Philippe Iv, dont accords de mariage Bourgogne Valois

- double mariage projeté Bourgogne-Valois de 1302/1303

- sur fond des ambitions de Charles de Valois pour la reconquête de l'empire latin de Constantinople

- négos Bourgogne-Valois-Tarente de 1313 pour permettre à Philippe de Tarente d'épouse Catherine de Valois, héritière des droits des Courtenay sur l'empire latin de Constantinople

- nombreux actes datés du 6 avril 1312 ou 6 avril 1313

- éléments sur le wiki anglais : Charles of Taranto (fiançailles Mahaut de Hainaut, puis Jeanne de Valois) - Philip I, Prince of Taranto - Philip, Despot of Romania (achat droits Eudes IV sur l'Achaïe) - Matilda of Hainaut

- DAVIES, Stephen Rhys; Marriage and the politics of friendship: the family of Charles II of Anjou, King of Naples (1285-1309). Doctoral thesis, University of London, 1998 (téléchargé)

- Topping, Peter, éd. "The Morea, 1311–1364". In Hazard, Harry W. A History of the Crusades, Volume III: The fourteenth and fifteenth centuries. University of Wisconsin Press, 1975, p. 104–140. (téléchargé)

- Geanakopolos, D. « Byzantium and the crusades, 1261-1354 », In Hazard, Harry W. A History of the Crusades, Volume III: The fourteenth and fifteenth centuries. University of Wisconsin Press, 1975, p. ...-68

- Lognon, Jean (1969). "The Frankish States in Greece, 1204–1311". In Setton, Kenneth M.; Wolff, Robert Lee; Hazard, Harry W. A History of the Crusades, Vol. II: The later Crusades, 1189-1311. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. pp. 235–276.

- J. Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché (xie-xive s.), Paris, les Belles-Lettres, 1954

- Moranvillé Henri. Les projets de Charles de Valois sur l'Empire de Constantinople, In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1890, tome 51. pp. 63-86.

- Du Cange, Histoire de Constantinople

- Longnon, Jean, L'empire latin de Constantinople et la principauté de Morée, Paris: Payot, 1949

- ici, ici, ici

- https://books.google.fr/books?id=lUoPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=RA1-PA115#v=onepage&q&f=false accord latin publié par Duchesne, p. 115, 116, 122

- rel. avec sa famille

- ducs de Bourgogne, comtes de Bar, Savoie/Bretagne, enfants...

- « Quand, sous l'influence de la France, des fiançailles unissent Henri IV comte de Bar à Yolande, fille de Robert de Cassel, promise auparavant à Louis de Maele, le pape appréhende qu'un conflit n'éclate entre les maisons de Flandre et de Bar et, pour parer au péril, remet à la reine Jeanne de France une dispense de mariage dont elle disposera suivant son bon plaisir. »[13]

- Alphonse Fierens, Lettres de Benoit XII (1334-1342) : textes et analyses, 1910, p. XVIII-XIX [lire en ligne] : En 1339, Jeanne de Bourgogne intervient pour obtenir du pape une nouvelle dispense pour le mariage de son neveu d'[Henri IV de Bar] et de Yolande de Flandre.

- Henri IV de Bar, en instituant son testament, confie la tutelle de ses enfants à un conseil formé de Jeanne de Bourgogne et son fils Jean, Eudes IV de Bourgogne et son fils Philippe de Rouvre.

- Jeanne instituée exécutrice testamentaire de son frère Eudes IV...

- dans son 2e testament de 1348, Eudes désigne sa soeur Jeanne comme bail du duché jusqu'à la majorité de Philippe de Rouvre; si Philippe et sa soeur Jeanne meurent, la reine Jeanne est désignée héritière

- Exécutrice testamentaire de sa sœur Blanche (morte en 1348), comtesse de Savoie et de sa nièce Jeanne de Savoie (morte en 1344), duchesse de Bretagne, Jeanne est excommuniée pour avoir pratiqué la partition du corps sans dispense.

- activités de mécénat

- La traduction vers le moyen français. Actes du IIe colloque de l’AIEMF, Poitiers, 27-29 avril 2006 (dispo ul : PQ 151 A849 2007 ), notamment :

- Commentaires pour le Prologue du Miroir historial de Jean de Vignay. Le dessein et la stratégie du traducteur

- Olivier Delsaux, La traduction en moyen français chez les dames de la haute noblesse à la fin du Moyen Âge : entre outil de savoir et instrument de pouvoir **

- Rhétorique et poétique des Isopets : les enjeux de la traduction des apologues en français (???)

- pose de la première pierre de l'église du collège des Bernardins, le 24 mai 1338

- notice Jonas (manuscrits associés à JdeB)

- ARLIMA - commanditaires

- Girart de Roussillon, version en alexandrins (lui est dédié ainsi qu'à ses frères Eudes IV et Robert de Tonnerre)

- 2e rédaction d'Isopet I de Paris (Avionnet) (p.e. Jean de Chavenges)

- Boivin, Jeanne-Marie, « Un fabuliste anonyme du XIVe siècle démasqué: Jean de Chavanges, conseiller au Parlement », Romania, 123:3-4, 2005, p. 459-485.

- texte de la dédicace de Jean de Chavenges à Jeanne de Bourgogne : Lucken Christopher, « Dans l'hiver de la lecture Le temps de la fable », Littérature, 4/2007 (n° 148), p. 98-120.

- Jean de Vignay, Le miroir historial; Chronique de Primat; La legende doree; p.e. aussi Epitres et Evangiles ? Jeu des eschés moralisé de Jacques de Cessoles [commandé par JdeB pour Jean le Bon ??]

- Arlima - Jean de Vignay

- travaux de Mattia Cavagna

- Cavagna, Mattia, « Jean de Vignay: actualités et perspectives », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 27:1, 2014, p. 141-149.

- Brun Laurent, Cavagna Mattia. Pour une édition du Miroir historial de Jean de Vignay. In: Romania, tome 124 n°495-496, 2006. pp. 378-428.

- miniature JdeB avec Jean de Vignay

- Traduction des Échecs moralisés de Jacques de Cessoles

- rôle de la reine et de la loi salique dans Jean de Vignay (voir Ferragu, la reine au Moyen Âge, section idéologie)

- Sarah Olivier, Femme dont lignie me puist venir...

- Virtue Ethics for Women...

- traduction des extraits concernant la reine

- ico : miniature représentant le roi et la reine

- Jeu d’Échecs et Loi Salique

- Jean-Michel Mehl, « La Reine de l'échiquier », dans Reines et princesses au Moyen Âge, 2001, p. 323-331 (p.e. réédité dans le recueil Des jeux et des hommes dans la société médiévale, 2010 (UL : GV 73 M498 2010 )

- et autres travaux de Mehl, dispo UL : traduction de Cessoles : UL : PA 8303 C422 M498 1995

- Traduction des Échecs moralisés de Jacques de Cessoles

- Marc Gil, Le rôle des femmes dans la commande de manuscrits à la cour de France vers 1315-1358: la production de Jean Pucelle et de ses disciples, dans «Bulletin du bibliophile» 2, 2013, pp. 225-239. résumé

- sceau

- Marc Gil, « Question de goût, question de genre ? Commandes de sceaux royaux et princiers autour des reines Jeanne II de Bourgogne (1328-1349) et Jeanne II de Navarre (1329-1349) », dans Cynthia J. Brown et Anne-Marie Legaré, éd., Les Femmes, la culture et les arts en Europe entre Moyen Âge et Renaissance, Turnhout, Brepols Publishers, 2016, p. 327-343 DOI 10.1484/M.TCC-EB.5.107673 (photographié sur ipad)

- Jean-Luc Chassel, « Le nom et les armes : la matrilinéarité dans la parenté aristocratique du second Moyen Âge », Droit et cultures, 64 | 2012, 117-148. (sceau rond féminin Yolande de Flandre et cie, rareté de ce type de sceau chez les femmes; le sceau rond de Jeanne de Bretagne, dame de Cassel aurait inspiré celui de Jeanne de Bourgogne)

- études dans le corpus des sceaux des reines de France

- Marc Gil, « L’enlumineur Jean Pucelle et les graveurs de sceaux parisiens : l’exemple du sceau de Jeanne de France, reine de Navarre (1329-1349) », dans Marc Gil et Jean-Luc Chassel (éd.), Pourquoi les sceaux ? La sigillographie, nouvel enjeu de l’histoire de l’art, actes de colloque (Lille, Palais des Beaux-Arts, 23-25 novembre 2008), IRHIS – Université Lille 3 / CEGES, Villeneuve d’Ascq, 2011, p. 421-435.

- Marie-Adélaïde Nielen, « Les sceaux des reines de France, un instrument de pouvoir ? », dans Des images et des mots : les documents figurés dans les archives, CTHS, 2011 (dispo UL : CD 971 D441 2010) résumé

- Marie-Adélaïde Nielen, Les sceaux des reines et des enfants de France, Archives nationales, Corpus des sceaux français du Moyen Age, tome 3, 2011, (ISBN 978-2-911601-52-1)

- le sceau de Jeanne de Bourgogne apparaît en couverture de ce tome, voir ici et ici

- « Ainsi, Jeanne II de Bourgogne (v. 1293-1349), bien que reine consort de France mais connue par la grande influence qu’elle eut sur son époux Philippe VI, et assumant à plusieurs reprises la lieutenance du royaume – ce qui lui valut, d'ailleurs, d'être qualifiée de « male royne boiteuse » qui « estoit comme roy », – adopta pour son sceau la forme circulaire réservée auparavant aux princes laïcs, et l'iconographie qui renvoie aux sceaux des rois de France et des empereurs germaniques, d'autant plus que même l'image de la reine prête flanc à l'ambiguïté car, par ses habits et sa coiffure, elle s'apparente plutôt à une figure masculine (514)[14] »

- note 514 : Nielen, op. cit., p. 39, 94-95, n° 28 ; Allirot, Filles de roy de France, p. 447-449. Pour l'analyse détaillée de l'iconographie du sceau de Jeanne, et sur son impact sur les sceaux d'autres femmes de pouvoir, voir Marc Gil, « Question de goût, question de genre ? Commandes de sceaux royaux et princiers autour des reines Jeanne II de Bourgogne (1328-1349) et Jeanne II de Navarre (1329-1349) », dans Les femmes, la culture et les arts en Europe, entre Moyen Âge et Renaissance (à paraître).

- source ("une souveraine qui voulait réussir à imposer son pouvoir devait être, d'une certaine façon, l'homme et la femme en même temps... il semble que les femmes exerçant le pouvoir n’aient pas manqué l’occasion de se « caler » dans le rôle de l’homme et de s'intégrer ainsi dans l’espace masculin chaque fois que la situation paraissait propice" (p. 220-221))

- jeton ici

- reliquaire de la Sainte Épine, ou ici

- attribution à J. de Bourgogne : Marc Gil, « Deux « pieds-forts » en argent émaillé de Philippe VI : un premier essai de monnaie-médaille ? », p. 49

- pistes biblio

- Officium et vita sancte Crotilde

- Office en l'honneur de sainte Clotilde, exemplaire commandé par Jeanne de Bourgogne, miniature l'associant à Clothilde

-

Miniature en question

-

Détail

- travaux de Sarah Olivier

- Page institutionnelle unige.ch

- Sarah Olivier (academia.edu), Femme dont lignie me puist venir. Maternité et maintien dynastique au travers des réécritures de la Vie de sainte Clotilde au XIVe siècle

- document plus dispo sur academia.edu

- parution à surveiller : Sarah Olivier, « Image de pouvoir et pouvoir de l’image. Parallèles, filiation et légitimation dynastique dans deux enluminures commandées par Jeanne de Bourgogne (c. 1330-1340) in Catalina Girbea (sous la dir.), Langages du pouvoir au Moyen Âge : textes, témoignages, approches, Actes du colloque international organisé par le CEREFREA-Villa Noël, le Département de Français et le Centre Iconographè, Université de Bucarest, 15-16 décembre 2016, Paris, Classiques Garnier (en voie de parution).

- communication : Sarah Olivier, « La sainte et l’histoire. Le ms. BnF lat. 917, libellus de de sainte Clotilde au XIVe siècle : entre pratiques dévotionnelles et interpellations politiques » programme

- faire recherche avec "Jeanne de Bourgogne" et "Clotilde"

- Colette Beaune

- son goût pour la collection d'objets précieux influencera les princes Valois

- Danielle Gaborit-Chopin, L'inventaire du dauphin futur Charles V, 1363. Les débuts d'un grand collectionneur. Avant-propos de Michel Laclotte. Société de l'Histoire de l'Art Français, Archives de l'Art Français, t.XXXII. Nogent-le-Roi, Librairie des Arts et Métiers, éditions J.Laget, 1996. 141 p., 12 ill. coul. et n. et bl.. (dispo Bibl MNBAQ)

- Les Fastes du gothique : le siècle de Charles V : Galeries nationales du Grand Palais, 9 octobre 1981-1er février 1982. Paris : Ministère de la culture et de la communication : Editions de la Réunion des musées nationaux, c1981. (dispo BAnQ) nombreux passages et objets sur Jeanne de Bourgogne

- "Au sujet de l'influence du couple formé par Philippe VI et Jeanne de Bourgogne sur l'intérêt pour les traductions de Jean II puis de Charles V, voir : R. Cazelles, « Jean II le Bon : quel homme ? quel roi ? », Revue historique..." (extrait Allirot, Filles de roy de France: Princesses royales, mémoire de saint Louis et conscience dynastique (de 1270 à la fin du XIVe siècle), chap 13 : A la requeste de tres haute poissant et noble dame. La légitimité des Valois dans quelques manuscrits destinés aux dames

- Raymond Cazelles, « Jean II le Bon : Quel homme? Quel roi? », Revue Historique, T. 251, Fasc. 1 (509) (JANVIER-MARS 1974), pp. 5-26 JSTOR:40952980 [dispo sur Gallica]

- Guido da Vigevano, l'un de ses médecins

- ici : « D’après R. Cazelles, c’est la reine Jeanne de Bourgogne qui aurait encouragé son médecin à rédiger ce traité (R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958, p. 159 n. 8). Rien dans le Texaurus ne permet d’étayer cette hypothèse. »

- notice ARLIMA

- tombeau

- tombeau réalisé par André Beauneveu (1364-1366) à la demande de Charles V, qui commande aussi ceux de Philippe VI, Jean II et le sien. Tombeaux détruits en 1793, les 3 autres gisants sont conservés, seul celui de Jeanne de Bourgogne a été détruit. Connu par un dessin de Gaignières

- croquis d'après tombeau

- dessin de Gaignières

- douaire

- Guy Fourquin, Le domaine royal en Gâtinais d'après la prisée de 1332, Paris, S.E.V.P.E.N, 1963 (dispo UL : DC 611 G261 F781)

- lettres de rémission, injures

- Jacqueline Hoareau-Dodinau, Dieu et le roi: la répression du blasphème et de l'injure du roi à la fin du moyen âge, Presses universitaires de Limoges, 2002, p. 199, 235

- mauvaise réputation

- voir analyse/note 2002 téléchargé sur ekladata (enregistré répertoire "Notes trouvées sur Ekladata", p. 6 et suiv. : "Jeanne de Bourgogne, une reine haïe")

- source : 46/47/48 p1/p2/p3/p4 – jetons armoriés a légendes satiriques, Reines scandaleuses 2002

- "Le livre des Mereils" : Bulletin du Centre national de recherche sur les jetons et les méreaux du Moyen Âge, 2002, no 46, 47, 48, le pdf téléchargé est le p3, mais le reste du texte est dans les autres

- source : 46/47/48 p1/p2/p3/p4 – jetons armoriés a légendes satiriques, Reines scandaleuses 2002

- Michelle Bubenicek, « De l’image des femmes de pouvoir chez quelques chroniqueurs de France du Nord au XIVe siècle », Emmanuelle Poulain-Gautret et al., éd. Le Nord de la France entre épopée et chronique. Actes du colloque international de la Société Rencesvals (section française), Arras, 17–19 octobre 2002, Arras : Artois presses université, 2005, p. 209-224 (ISBN 2848320222) (dispo NFSM - Memorial University of Newfoundland & Labrador, Queen Elizabeth II Library (PQ201 .S68 2002)

- compte-rendu : « Michelle Bubenicek constate que dans les chroniques du XIVe siècle se profile une image négative des dames nobles qui faisaient valoir leur influence dans le domaine politique. Un exemple illustratif est bien celui de Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe VI. Elle est décrite dans les sources d’archives contemporaines comme une femme intelligente, instruite et pieuse, qui exerce le pouvoir de façon effective. Froissart, par contre, la dépeint dans sa chronique comme une reine haineuse, qui serait responsable de l’exécution d’Enguerran de Marigny et de la condamnation de Robert d’Artois. L’attitude critique de Froissart envers des femmes puissantes serait un reflet de la conception réactionnaire concernant la répartition des rôles des sexes dans la société chevaleresque de la fin du Moyen Âge, enrayant l’émancipation des femmes aristocratiques dans la politique. »

- "nigromancien", invocateur de démons[15]

- tempête violente s'abattant sur Vincennes et manquant tuer la reine qui venait d'accoucher de son fils Philippe (ou d'un autre enfant) vs fêtes de relevailles luxueuses, annulées, etc. (sans doute 4 août 1336)

- Mentionnées par de nombreuses chroniques, à des dates différentes, parfois plusieurs fois : Grandes Chroniques de France, Guillaume de Nangis, Chronique anonyme parisienne, Fleurs des chroniques, Chronica monasterii de Melsa

- Tempête ayant marquée les mémoires, mentionnées plusieurs fois (avec ou sans référence à la reine)

- ico : Présage à la naissance de Philippe d'Orléans : 'de la nativite du duc dorleans au bois et de la tempeste qui y cheut'. An 1336. Lors d'une tempête au bois de Vincennes, des pierres tombent du pignon de la chambre de la mère du duc, "Jeanne de Bourgogne". ((Besançon, BM, ms. 0677, f. 001-128v), fol. 083

- lien vers enluminure

- image seule

- Manuscrit des Fleurs des chroniques (édition du texte dispo via PROQUEST (voir ARLIMA) pour repérer le passage)

- Enluminures sur la base Enluminures

- Manuscrit numérisé disponible ici (cliquer sur voir la table)

- Chronographia Rerum Francorum

- Voir les histoires/chronologies du climat

- « Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe VI de Valois: une reine maudite », p. 96

- Allirot, Male royne boiteuse, en parle aussi

- Viard Jules. Les projets de croisade de Philippe VI de Valois. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1936, tome 97. pp. 305-316, p. 315 : Philippe VI perçoit la tempête comme un reproche parce qu'il n'a pas encore accompli son vœu de croisade. D'autres y voient une allusion aux guerres à venir entre France et Angleterre

- Alphonse Dùpront, Le mythe de croisade, Volume 4, Editions Gallimard, 1997, (ISBN 2070750507 et 9782070750504), p. 1730 :« La Chronique des quatre premiers Valois, p. 3, porte témoignage : « La royne Jehanne de Bourgoingne ot ung filz qui ot nom Philippe, et fut né au bois de Vincennez ; et comme elle gesoit il vint une tempeste au dit bois où il avoit malignes esperis. » Le système associatif, dans la mémoire collective, est clair : naissance du fils ; gésine de la reine ; la tempête ; les forces paniques. Les Continuateurs de Nangis, plus proches de l'événement, donnent pour lui... avec ces traits émotifs... » (dispo UL : D 160 D943 1997 4)

- Hayez, Michel, « Un exemple de culture historique au XVe siècle: la Geste des nobles François », Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome, 75, 1963, p. 127-178, ici p. 139 (pas dispo Persee ni Gallica, voir UL) : (sur la tempête, la chronologie, les diverses sources...)

- Mézeray

- Chronique parisienne anonyme du XIVe siècle, p. 159...

- p. 133-134 no 204, 205, 207, 209, naissance, mort et sépulture du prince Louis

- p. 148 no 228, tentatives d'empoisonnement de Robert d'Artois, notamment contre le roi Philippe et sa femme

- p. 154 no 247 (mort de la princesse Marie); no 249 (mort d'un fils mort-né de la reine)

- p. 155-156 no 253 (écuyer Philippe de Moustiers médisant du roi et de la reine); no 254 (propos de Robert d'Artois contre la reine)

- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5438578z/f163.item.r=roynne%20jehanne p. 158-159) (tentative de Robert d'Artois d'empoisonner la reine, et de celle-ci d'empoisonner Robert d'Artois)

- p. 163, no 284, naissance d'un fils mort-né en mai 1335 à Maubuisson, "après le VIe fils mort-né qu'elle avait eu"

- p. 167-168, no 274, 276 (naissance du fils Philippe et fête des relevailles

- p. 173, no 292, naissance d'une Jeanne au Bois-de-Vincennes en 1338, morte le lendemain

- etc., continuer recherches pour d'autres grossesses, conflit avec Robert d'Artois, etc.

- Chronique normande de Pierre Cochon, notaire apostolique à Rouen

- "plus malvesse qui omcques pissat de con sur terre", p. 59, etc.

- Chronique des quatre premiers Valois

- ici, etc. (cause de la reddition de Calais)

- démenti par Moeglin : Jean-Marie Moeglin. Les bourgeois de Calais : essai sur un mythe historique, 2002, p. 56.

- ici, etc. (cause de la reddition de Calais)

- Jean Froissart, chronique

- index Jeanne de Bourgogne

- cause de la mort Enguerrand de Marigny et du comte de Guînes

- "male roine de France", p. 308, etc. (faire recherche avec cette expression pour autres versions)

- index Jeanne de Bourgogne dans Froissart

- DODU (G.). Les débuts d'une dynastie. Philippe VI et Jean II, Revue des études historiques, 1932, vol. 99, p. 9 et suiv. (influence de Jeanne de Bourgogne sur le roi et mauvaise réputation) ,

- symbolique du boiteux

- « Dans les chroniques, le sort des princes et des nobles handicapés paraît relativement privilégié. Ils ont une vie sociale, sont mariés, figurent dans les banquets et ont des activités politiques. Le handicap ne crée pas un préjugé hostile à leur égard. Il le confirme tout au plus en cas de polémique, comme pour Jeanne de Bourgogne la « male reine », qui est boiteuse, ce qui n’est pas d’abord signalé. »[16]

- Des chaussures et des boiteux / Karin Ueltschi, Marqueurs d'identité dans la littérature médiévale : mettre en signe l'individu et la famille (XIIe-XVe siècles) : actes du colloque tenu à Poitiers les 17 et 18 novembre 2011, 2014, dispo UL PN 663 M357 2014

- Karin Ueltschi, Le pied qui cloche ou le lignage des boiteux, Paris, Honoré Champion, 2011 pas dispo UL

- rech. avec "male roine" (royne, roynne...)

- groupe de donateurs royaux priant (un roi, une reine, un prince) daté de vers 1350, conservé au MET (identifiés respectivement à Philippe de Valois, Blanche de Navarre (ou Jeanne de Bourgogne, Jeanne de Boulogne, Jeanne de Bourbon) et le futur Jean II (aussi Charles V)

- identification de la statue à Jeanne de Bourgogne : "Medieval Sculpture at the Metropolitan, 800–1400": The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 62, no. 4 (Spring, 2005)

- reliquaire de la sainte épine du British Museum

- bijou-reliquaire de la Sainte-Epine, Paris, vers 1340

- reliquaire de Philippe VI et Jeanne de Bourgogne du British Museum (ico pas libre)

- Reliquary pendant of the Holy Thorn; gold; large kidney-shaped amethyst consisting of a central leaf and two covers; central panel of rock crystal enclosing the Thorn; central panel and covers painted with six scenes from the Passion and the Annunciation to the Shepherds in translucent enamel; kneeling figures of Philip VI of France and Jeanne de Bourgogne.

- autres images du reliquaire

- Les fastes du gothique. Le siècle de Charles V, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1981, pp. 235-236, ° 190.

- NAOMI C. SPEAKMAN, Reliquary Pendant for the Holy Thorn

- ici aussi

- l'objet sur Google Institute

- "Le bijou-reliquaire de la Sainte Épine (Paris, vers 1340), est une petite boîte de forme ovale irrégulière, recouverte d’un feuillet de parchemin, avec la scène de la Nativité, et de trois feuilles d’or émaillées, représentant la Vierge à l’Enfant trônant, la Présentation au temple et la Fuite en Égypte ainsi que la Descente de croix et la Crucifixion" source

Notes (Brouillon et notes de recherche)[modifier | modifier le code]

- Manuscrit Reg. 897 (Geste des nobles François), folio 19v, cité dans Hayez 1963, p. 139 et note 5.

- (en) Barbara Drake Boehm, « Reliquary Busts : "A Certain Aristocratic Eminence”, dans Charles T. Little, éd. Set in Stone: The Face in Medieval Sculpture, New York, Metropolitan Museum of Art, 2006, p. 171-172. [lire en ligne]

- Hayez 1963, p. 139.

- « Les Rois maudits » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database

- Hervé Dumont, « La Guerre de Cent Ans (1339 à 1453) - Le désastre à Crécy et le siège de Calais (1347/47) » sur Encyclopédie du film historique [en ligne], volume 2 : Moyen Âge et Renaissance, 2013.

- Itinéraire de Philippe VI de Valois, année 1338 : le roi est à Amiens du 24 août au 23 septembre 1338.