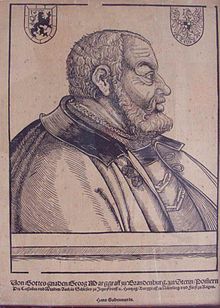

Georges de Brandebourg-Ansbach

| Georges de Brandebourg-Ansbach | |

| |

| Titre | |

|---|---|

| Margrave de Brandebourg-Ansbach | |

| – (28 ans) |

|

| Prédécesseur | Frédéric II |

| Successeur | Joachim-Ernest |

| Biographie | |

| Dynastie | Hohenzollern |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Ansbach |

| Date de décès | (à 59 ans) |

| Lieu de décès | Ansbach |

| Père | Frédéric II de Brandebourg-Ansbach |

| Mère | Sophie Jagellon |

| Conjoint | Béatrice Frankopan (1480-1510) Hedwige de Münsterberg-Œls (1508-1531) Émilie de Saxe (1516-1591) |

| Enfants | Anne-Marie (1526-1589), Sabine (1529-1575) |

| Héritier | Georges-Frédéric de Brandebourg-Ansbach |

|

|

|

|

|

| modifier |

|

Georges, dit der Fromme, « le Pieux » (, Ansbach – , Ansbach) est margrave de Brandebourg-Ansbach de 1515 à sa mort.

Biographie[modifier | modifier le code]

Jeunesse[modifier | modifier le code]

Georges était le deuxième fils du margrave Frédéric II de Brandebourg-Ansbach et de Sophie Jagellon, fille du roi Casimir IV de Pologne et d'Élisabeth de Habsbourg. Par sa mère, il était lié à la cour royale de Hongrie et entra au service de son oncle Vladislas II en 1506. Ce dernier le considérait comme un fils et lui confia le duché d'Opole en 1515, puis le fit entrer au gouvernement hongrois en 1516 et le nomma tuteur de son fils Louis II.

Territoire et influence[modifier | modifier le code]

À la cour, deux clans se formèrent : le parti magyar sous la conduite de Jean Zápolya et le parti allemand conduit par Georges, dont la puissance augmenta après l'acquisition des duchés de Ratibor et d'Opole après la signature d'un traité. Chacun de ces duchés eut un duc respectif. En outre, Georges fit l'acquisition des territoires d'Oderberg, de Beuthen et de Tarnowitz, garanties du roi de Bohême qui ne pouvait honorer ses dettes.

Conversion[modifier | modifier le code]

Par l'acquisition du duché de Jägerndorf (aujourd'hui Krnov), Georges hérita de toute la partie sud-est de la Silésie. Propriétaire et créancier hypothécaire de ces territoires, Georges prépara ses possessions à l'introduction de la Réforme protestante, il en fut de même pour la Franconie. Avant tous les princes allemands, les membres de la Maison de Hohenzollern, avant même son frère Albert de Brandebourg, Georges se tourna vers la Réforme : les idées de Martin Luther (1521) avaient fait une grande impression sur Georges ; les sermons des prédicateurs évangéliques à Nuremberg en 1522, approfondirent davantage sa foi en l'Église évangélique. Georges Ier de Brandebourg-Ansbach étudia la traduction du Nouveau Testament publié en 1522 et se forgea une conviction personnelle. Il entama une correspondance avec Martin Luther, discuta avec lui des problèmes importants de la foi. En 1524, il rencontra personnellement Martin Luther pour lui exposer les problèmes de sécularisation des terres de Prusse orientale appartenant à l'Ordre Teutonique dans un duché séculaire appartenant à son frère Albert de Brandebourg, duc de Prusse.

Après l'accession au trône de Louis II, les efforts réformateurs de Georges furent facilités par la reine Marie de Habsbourg. Comme conseiller de Louis II, Georges préconisa avec force la cause de la Réforme contre les influences et les intrigues de ses adversaires. Ses rapports avec le duc Frédéric II de Liegnitz et le duc Charles Ier de Munsterberg, tous deux convertis à la foi protestante contribuèrent à l'expansion de la Bible dans ses propres territoires. Mais ce fut principalement son énergie, son influence personnelle, son esprit pratique qui lui permirent l'expansion de la nouvelle doctrine et contribuèrent à la fondation de nouvelles églises évangéliques. Il s'efforça de placer des prédicateurs de la Réforme en Hongrie, en Silésie, en Franconie.

Réforme en Franconie[modifier | modifier le code]

Dans ses possessions franconiennes ou avec son frère Casimir de Brandebourg-Kulmbach, Georges assuma la régence au nom de son père, dans ces territoires il rencontra de plus grandes difficultés, bien que l'esprit du peuple pencha vers la Réforme. En raison de son union avec une princesse bavaroise, son service dans l'armée impériale, son frère resta étroitement lié à l'Église romaine catholique et résista à la Réforme. Mais la pression dans ses possessions le contraignirent à laisser prêcher la nouvelle doctrine de Martin Luther, mais assura la pérennité des vieux rites de l'Église catholique romaine, même ceux contraires à la Réforme.

Georges contesta contre les demi-mesures prises par son frère Casimir et montra son mécontentement concernant les résolutions hésitantes d'octobre 1526. Après la mort de son frère, Georges devint l'unique prince régnant, il put entreprendre avec succès et effectuer la Réforme dans les possessions franconiennes. Dans cette tâche, il fut aidé par des conseillers tels que Johann von Schwarzenberg et par les nouvelles résolutions de l'État d'Ansbach (1528). Dans le même temps, Georges maintint sa correspondance avec Martin Luther et Philippe Melanchthon, discutant de questions tels que l'évangélisation des monastères, l'utilisation des biens monastiques à des fins d'évangélisation, mais également destinés aux écoles pour le peuple, aux lycées pour l'éducation des jeunes hommes voués au service de l'État et de l'Église. Il tenta de gagner, par sa correspondance continue avec Martin Luther et d'autres réformateurs tels qu'Urbanus Rhegus, des hommes efficaces pour la prédication de la Bible et pour l'organisation de la Réforme.

Influence au-delà des possessions[modifier | modifier le code]

L'influence de Georges de Brandebourg-Ansbach se manifesta également dans le développement de la Réforme en Allemagne. Une union des Églises évangéliques du nord et du sud de l'Allemagne fut considérée comme un moyen de défense contre les mesures de rétorsions de l'Église catholique romaine. Georges rencontra Jean de Saxe en 1529, tous deux étudièrent certains articles de la foi et de la confession élaborée par Martin Luther. À Schwabach, une commission exécuta dix-sept articles sur la base des quinze thèses de l'entretien de Marbourg.

À la réunion de Schwabach, à la Ligue de Smalkade (1531) Georges de Brandebourg-Ansbach n'approuva pas la résistance armée contre Charles Quint, même en légitime défense. Il s'opposa énergiquement à Charles V du Saint-Empire lors de la Diète d'Augsbourg en 1530. Lorsque Charles Quint exigea la prohibition de la prédication évangélique, Ferdinand de Habsbourg tenta d'attirer Georges en lui promettant des territoires en Silésie au cas où il apporterait son soutien à l'Empereur, Georges refusa cette proposition. Aux côtés de l'électeur de Saxe, il fut un des principaux princes à défendre la foi luthérienne. Après le décès de son cousin, Joachim Ier de Brandebourg, qui fut un catholique romain très pieux, il aida les fils de ce dernier à introduire l'Église réformée dans les possessions brandebourgeoises. Georges prit part à la réunion de Ratisbonne en 1541 où l'électeur Joachim II de Brandebourg tenta une dernière fois de jeter un pont entre les catholiques romains et les protestants, avec son neveu il demanda l'appui de Martin Luther. La réunion de Ratisbonne fut la dernière réunion religieuse à laquelle Georges assista.

Il fut inhumé en l'église de Heilsbronn.

Mariages et descendance[modifier | modifier le code]

En 1509, Georges épouse Béatrice Frankopan (1480-1510), elle-même veuve de Jean Corvin ; ils n'ont pas d'enfants.

Veuf, il se remarie en 1525 avec Edwige de Münsterberg-Oels (1508-1531), fille du duc Charles Ier de Münsterberg-Œls. Deux enfants sont nés de cette union :

- Anne-Marie de Brandebourg-Ansbach (1526-1589), épouse en 1544 le duc Christophe de Wurtemberg ;

- Sabine (1529-1575), épouse en 1548 l'électeur Jean II Georges de Brandebourg.

De nouveau veuf, Georges épouse en troisièmes noces le Émilie de Saxe (1516-1591), fille du duc Henri IV de Saxe. Quatre enfants sont nés de cette union :

- Sophie (1535-1587), épouse en 1560 le duc Henri XI de Legnica ;

- Barbara (1536-1591) ;

- Dorothée-Catherine de Brandebourg-Ansbach (1538-1604), épouse en 1555 le burgrave Henri V de Plauen ;

- Georges-Frédéric (1539-1603), margrave de Brandebourg-Bayreuth.

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressource relative à la musique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :