Famine soviétique de 1946-1947

| Famine soviétique de 1946-1947 | |

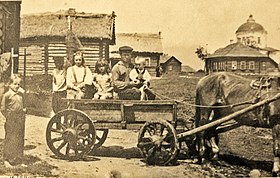

Famille paysanne de l'oblast de Tver en 1946 | |

| Pays | |

|---|---|

| Période | 1946 - 1947 |

| Victimes | 1 à 1,5 million de personnes |

| modifier |

|

La famine soviétique de 1946-1947 s'est produite après trois autres famines (1917–1922, 1931–1934 et 1941-1945) en Union soviétique[1].

L'estimation jugée la meilleure actuellement indique un nombre de morts compris entre 1 et 1,5 million de morts mais l'estimation précise des victimes est difficile par suite de l'absence d'enregistrement d'une partie des décès ; beaucoup d'enfants morts n'ont pas été enregistrés, notamment les orphelins errants (ou « enfants-loups ») et ceux dont le père était tombé à la guerre ou bien, ayant été fait prisonnier par l'ennemi et ayant survécu, avait été envoyé au Goulag à la victoire, conformément à la politique de Staline considérant la reddition comme une haute trahison[2],[3],[4].

Pendant la famine, les réserves alimentaires de l'état auraient été suffisantes pour nourrir tous ceux qui sont morts de faim, mais le choix des autorités staliniennes a été de réserver les stocks de nourriture prioritairement à la bureaucratie militaire, policière et civile plutôt qu'aux citoyens ordinaires, aux citadins plutôt qu'aux kolkhoziens (ces derniers étant considérés comme plus aptes à survivre, étant à la base de la production) et à l'exportation pourvoyeuse de devises fortes plutôt qu'à la consommation intérieure[5].

Conséquences

La première conséquence, générale, est que l'URSS et le bloc de l'Est n'ont pas connu le baby boom d'après-guerre, caractéristique de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Une autre conséquence fut localisée dans les régions annexées par l'URSS en 1940 conformément au pacte Hitler-Staline, dont beaucoup d'habitants avaient accueilli, un an après, la Wehrmacht en libératrice : dans ces régions où le régime stalinien souhaitait terroriser la population, l'Armée rouge et le NKVD procédèrent à des réquisitions particulièrement sévères, de sorte que des cas de cannibalisme ou plus exactement d'anthropophagie s'y produisirent[6],[7].

Exégèse

La famine soviétique de 1946-1947, quasi inconnue en Occident avant 1989, n'a été dévoilée que grâce à des documents d'archives déclassifiés depuis la dislocation de l'URSS. Entre 1945 et 1956, elle était tout simplement niée par l'URSS, ses satellites et le mouvement communiste international (dont de prestigieux intellectuels d'Occident). Les témoignages se multipliant après la déstalinisation, l'URSS admit son existence mais l'attribua exclusivement à la sécheresse et aux conséquences de la guerre. Le nombre de morts reste contesté dans la référence 3 sur la démographie de l'Ukraine[1] en raison de l'absence de statistiques précises de l'URSS par régions.

Articles connexes

Références

- http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0173/analit06.php

- Camb. J. Econ. (2000) 24 (5): 603-630. doi: 10.1093/cje/24.5.603

- http://www.paulbogdanor.com/left/soviet/famine/ellman1947.pdf [PDF]

- [1].

- [2]

- (ro) M.P. Colț, Foametea în Moldova, 1946–1947 (« La famine en Moldavie »), coll. "Documente", ed. Știința, Chișinău 1993

- (ru) M.P. Kolts, Golod v zapadnii Ukrainii 1946–1947 (« La famine en Ukraine occidentale »), à compte d'auteur, Kyiv et New York 1996.

Bibliographie

- Nicolas Werth, Les grandes famines soviétiques, PUF, Que sais-je ?, 2020.