« Mycohétérotrophie » : différence entre les versions

m →Biogéographie et espèces concernées : broutille |

→Biogéographie et espèces concernées : réponse évolutive |

||

| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||

== Biogéographie et espèces concernées == |

== Biogéographie et espèces concernées == |

||

{{Article détaillé|Liste de genres de plantes mycohétérotrophes}} |

{{Article détaillé|Liste de genres de plantes mycohétérotrophes}} |

||

En date d'aujourd'hui, il existe plus de 810 espèces<ref name=Merckx-Biogeo-2012/> de mycohétérotrophes connues en 2012 notamment chez les [[burmanniacées]], les [[orchidacées]], les [[éricacées]], les [[gentianacées]]. Ce phénomène est apparu plus de cinquante fois au cours de la diversification des [[plantes terrestres]], marquant ainsi une tendance évolutive forte qui a conduit plusieurs groupes de plantes de sous-bois, pourtant éloignés en parenté, à [[Convergence évolutive|converger]] vers ce mode de vie<ref>{{Article|langue = Français|auteur1 = Hugues B. Massicotte|titre = Défier les règles botaniques : mycohétérotrophie et mixotrophie comme stratégie végétale - implications pour la forêt boréale|périodique = UNBC|numéro = |jour = 06|mois = Octobre|année = 2009|issn = |lire en ligne = |pages = 33}}</ref>. |

En date d'aujourd'hui, il existe plus de 810 espèces<ref name=Merckx-Biogeo-2012/> de mycohétérotrophes connues en 2012 notamment chez les [[burmanniacées]], les [[orchidacées]], les [[éricacées]], les [[gentianacées]]. Ce phénomène est apparu plus de cinquante fois au cours de la diversification des [[plantes terrestres]], marquant ainsi une tendance évolutive forte qui a conduit plusieurs groupes de plantes de sous-bois, pourtant éloignés en parenté, à [[Convergence évolutive|converger]] vers ce mode de vie<ref>{{Article|langue = Français|auteur1 = Hugues B. Massicotte|titre = Défier les règles botaniques : mycohétérotrophie et mixotrophie comme stratégie végétale - implications pour la forêt boréale|périodique = UNBC|numéro = |jour = 06|mois = Octobre|année = 2009|issn = |lire en ligne = |pages = 33}}</ref>, qui serait une réponse à la compétition intense pour l'accès à la lumière dans les habitats forestiers<ref name=Merckx-Evol-2012>{{Article | langue = en | auteur1 = Vincent S. F. T. Merckx et al. | titre = Evolution and Diversification | périodique = Mycoheterotrophy | éditeur = Springer New York | jour = 20 | mois = octobre | année = 2012 | pages = 215-244 | doi = 10.1007/978-1-4614-5209-6_5}}.</ref>. |

||

Les plantes mycohétérotrophes se trouvent dans tous les [[biome]]s forestiers du monde et montrent une préférence prononcée pour les [[forêts primaires]] humides à [[canopée]] fermée. Leur diversité atteint leur apogée dans les régions tropicales et particulièrement en Asie du Sud-Est. De nombreuses espèces ont une distribution étendue qui couvre plusieurs continents alors que d'autres sont d'une extrême rareté et d'un fort endémisme local, ceci principalement en raison d'une spécificité élevée des lignées de champignons. La destruction continue de leurs habitats et l'augmentation des températures mondiales menacent de nombreuses espèces d'extinction, et quelques espèces pourraient déjà avoir disparu. La protection de leurs habitats est la meilleure et actuellement la seule façon de conserver efficacement ces plantes<ref name=Merckx-Biogeo-2012>{{Article | langue = | auteur1 = Vincent S. F. T. Merckx | auteur2 = Erik F. Smets | auteur3 = Chelsea D. Specht | titre = Biogeography and Conservation | périodique = Mycoheterotrophy | éditeur = Springer New York | jour = 20 | mois = octobre | année = 2012 | pages = 103-156 | isbn = 978-1-4614-5209-6 | doi = 10.1007/978-1-4614-5209-6_3 }}.</ref>. |

Les plantes mycohétérotrophes se trouvent dans tous les [[biome]]s forestiers du monde et montrent une préférence prononcée pour les [[forêts primaires]] humides à [[canopée]] fermée. Leur diversité atteint leur apogée dans les régions tropicales et particulièrement en Asie du Sud-Est. De nombreuses espèces ont une distribution étendue qui couvre plusieurs continents alors que d'autres sont d'une extrême rareté et d'un fort endémisme local, ceci principalement en raison d'une spécificité élevée des lignées de champignons. La destruction continue de leurs habitats et l'augmentation des températures mondiales menacent de nombreuses espèces d'extinction, et quelques espèces pourraient déjà avoir disparu. La protection de leurs habitats est la meilleure et actuellement la seule façon de conserver efficacement ces plantes<ref name=Merckx-Biogeo-2012>{{Article | langue = | auteur1 = Vincent S. F. T. Merckx | auteur2 = Erik F. Smets | auteur3 = Chelsea D. Specht | titre = Biogeography and Conservation | périodique = Mycoheterotrophy | éditeur = Springer New York | jour = 20 | mois = octobre | année = 2012 | pages = 103-156 | isbn = 978-1-4614-5209-6 | doi = 10.1007/978-1-4614-5209-6_3 }}.</ref>. |

||

Version du 1 mai 2020 à 15:58

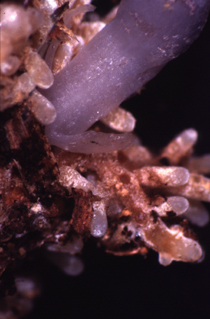

La mycohétérotrophie est une relation symbiotique qui s'établit entre certains types de plantes non chlorophylliennes, des champignons et des arbres voisins, dans laquelle la plante obtient tout ou partie de ses nutriments en établissant un réseau mycorhizien avec le champignon plutôt que par la photosynthèse. Dans cette relation, le mycohétérotrophe est la plante qui établit la symbiose avec son partenaire.

Description

Le mycohétérotrophe ne peut exercer la photosynthèse (capacité photosynthétique nulle ou réduite) en raison de son feuillage caduc, de sa vie dans des conditions de faible luminosité. Au lieu d’acquérir le carbone via la photosynthèse, ces plantes hétérotrophes vont le puiser dans leur milieu grâce au complexe ectomycorhizien formé par l'association entre des champignons et des arbres voisins. La mycohétérotrophie est parfois considérée comme une relation de parasitisme et les mycohétérotrophes sont parfois désignés de façon informelle comme des « exploiteurs de mycorhizes ». Cette relation est parfois appelée « mycotrophie », bien que ce terme soit aussi utilisé pour des plantes engagées dans une relation de mutualisme avec les mycorhizes. Les termes d’épi-parasites ou de plantes « tricheuses » sont aussi parfois employés pour désigner ces organismes. Les « exploiteurs de mycorhizes » obtiennent a priori un bénéfice sans réciprocité mais il est possible qu'ils produisent de la vitamine B, ou qu'ils aient un effet protecteur sur les champignons. La mycohétérotrophie est envisagée comme une adaptation à ces conditions de faible luminosité, lorsque la photosynthèse ne peut suffire aux besoins métaboliques de la plante. Le carbone apporté par le champignon compense l’ombre, et permet aux plantes mixotrophes de s’épanouir sous une canopée très fermée. Elle est l'expression extrême d'un mécanisme présent chez bien d'autres plantes vertes, la capacité à exploiter les réseaux mycorhiziens, c'est-à-dire une symbiose entre partenaires multiples[2],[3]

Historique

En 1820, la nutrition d'une plante non chlorophyllienne a suscité de vives controverses. Au début des années 1840, lors de débats acharnés, on remarqua de fins filaments reliant les racines du monotrope à celles des résineux. Sans trop y accorder d'importance, l'Anglais Thomas Ryland montra qu'il s'agissait de simples filaments de champignons colonisant la racine, n'ayant aucun rôle essentiel selon lui. Toutefois, il pouvait s'agir d'un appareil parasitaire.

En 1881, Franz Kamienski suggéra que ces champignons pourraient nourrir le monotrope à partir des arbres dont ils colonisent aussi les racines. Enfin, en 1960, le Suédois Erik Björkman démontra cette hypothèse en injectant des sucres marqués à l'aide d'un isotope radioactif dans la sève de résineux voisins : il observa un transfert de radioactivité vers le monotrope, mais non vers les autres plantes voisines. Il montra aussi que le monotrope dépérit lorsqu'on coupe les filaments de champignon qui le relient aux arbres[4]. Aujourd'hui, cette interaction décrite sous le nom de mycorhize par un autre Allemand, Albert Franck, en 1885, est très fréquente. Les filaments d'un champignon du sol colonisent les tissus superficiels de la racine chez plus de 80 pour cent des plantes, formant un organe mixte : la mycorhize.

Le monotrope possède donc deux particularités : c'est l'une des premières plantes où les mycorhizes ont été observées, mais il inverse la relation habituelle avec le champignon. En effet, dans les mycorhizes des plantes vertes, le champignon reçoit des sucres de la plante, tandis que celle-ci reçoit de l'eau et des sels minéraux du champignon. En revanche, le monotrope se nourrit intégralement du champignon[4].

Une stratégie mixte

Certaines plantes sont partiellement mycohétérotrophes et phototrophes, une stratégie mixte appelée mixotrophie. La nutrition carbonée est assurée par la mycohétérotrophie au début de la croissance de la plante et est essentielle pour la survie du rhizome. Puis, lorsqu'elle a développé ses feuilles, elle est assurée principalement par la phototrophie, notamment durant sa floraison et sa fructification[5]. L'analyse des distributions phylogénétiques suggère que la mixotrophie a souvent précédé, et donc prédisposé à l'évolution de la mycohétérotrophie[6].

Biogéographie et espèces concernées

En date d'aujourd'hui, il existe plus de 810 espèces[7] de mycohétérotrophes connues en 2012 notamment chez les burmanniacées, les orchidacées, les éricacées, les gentianacées. Ce phénomène est apparu plus de cinquante fois au cours de la diversification des plantes terrestres, marquant ainsi une tendance évolutive forte qui a conduit plusieurs groupes de plantes de sous-bois, pourtant éloignés en parenté, à converger vers ce mode de vie[8], qui serait une réponse à la compétition intense pour l'accès à la lumière dans les habitats forestiers[9].

Les plantes mycohétérotrophes se trouvent dans tous les biomes forestiers du monde et montrent une préférence prononcée pour les forêts primaires humides à canopée fermée. Leur diversité atteint leur apogée dans les régions tropicales et particulièrement en Asie du Sud-Est. De nombreuses espèces ont une distribution étendue qui couvre plusieurs continents alors que d'autres sont d'une extrême rareté et d'un fort endémisme local, ceci principalement en raison d'une spécificité élevée des lignées de champignons. La destruction continue de leurs habitats et l'augmentation des températures mondiales menacent de nombreuses espèces d'extinction, et quelques espèces pourraient déjà avoir disparu. La protection de leurs habitats est la meilleure et actuellement la seule façon de conserver efficacement ces plantes[7].

En Europe, seulement sept espèces mycohétérotrophes ont été recensées : Monotropa hypopitys, et six espèces d'Orchidées : Neottia nidus-avis, Limodorum abortivum, L. rubriflorum, L. trabutianum, Corallorhiza trifida , et Epipogium aphyllum[7] .

Notes et références

- (en) S Yang, « Monotropa uniflora plants of eastern Massachusetts form mycorrhizae with a diversity of russulacean fungi », Mycologia, vol. 98, no 4, , p. 535–540 (DOI 10.3852/mycologia.98.4.535, lire en ligne)

- Preiss K, Adam IKU, Gebauer G (2010) Irradiance governs exploitation of fungi: fine-tuning of carbon gain by two partially mycoheterotrophic orchids. Proc R Soc B 277:1333–1336

- Bidartondo MI, Burghardt B, Gebauer G, Bruns TD, Read DJ (2004) Changing partners in the dark: isotopic and molecular evidence of ectomycorrhizal liaisons between forest orchids and trees. Proc R Soc Lond Ser B 271:1799–1806

- (en) Marc-André Selosse, « Chlorophyllous and Achlorophyllous Specimens of Epipactis microphylla (Neottieae, Orchidaceae) are Associated with Ectomycorrhizal Septomycetes, including Truffles », Microbial Ecology, no 47, , p. 416-426

- Selosse MA, Roy M. Green plants that feed on fungi: facts and questions about mixotrophy. Trends Plant Sci. 2009 Feb;14(2):64-70

- (en) Félix Lallemand Myriam Gaudeul Josie Lambourdière Yosuke Matsuda Yasushi Hashimoto Marc‐André Selosse, « The elusive predisposition to mycoheterotrophy in Ericaceae », New Phytologist, vol. 212, no 2, , p. 314-319 (DOI 10.1111/nph.14092).

- Vincent S. F. T. Merckx, Erik F. Smets et Chelsea D. Specht, « Biogeography and Conservation », Mycoheterotrophy, Springer New York, , p. 103-156 (ISBN 978-1-4614-5209-6, DOI 10.1007/978-1-4614-5209-6_3).

- Hugues B. Massicotte, « Défier les règles botaniques : mycohétérotrophie et mixotrophie comme stratégie végétale - implications pour la forêt boréale », UNBC, , p. 33

- (en) Vincent S. F. T. Merckx et al., « Evolution and Diversification », Mycoheterotrophy, Springer New York, , p. 215-244 (DOI 10.1007/978-1-4614-5209-6_5).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Vincent Merckx, Mycoheterotrophy: The Biology of Plants Living on Fungi, Springer Science & Business Media, , 356 p. (lire en ligne)

- (en) James A. McAuliffe, Epiparasitism and Mycoheterotrophy, Lake Forest College, , 75 p.