Les Joueurs de cartes (Cézanne)

| Artiste | |

|---|---|

| Date |

1890–1895 |

| Type | |

| Technique | |

| Dimensions (H × L) |

47,5 cm × 57 cm |

| Localisation |

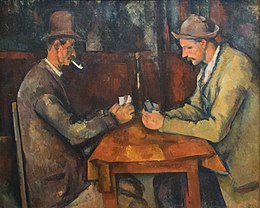

Les Joueurs de cartes est le titre de plusieurs tableaux de Paul Cézanne, qui a produit plusieurs versions de ce thème. La première composition comporte plusieurs personnages, mais au fur et à mesure que Cézanne traite le sujet, il en réduit le nombre jusqu'à aboutir à une composition à deux personnages dont le caractère évoque une nature morte.

Description

[modifier | modifier le code]Dans la version à quatre personnages, une lumière diurne blafarde à la tonalité bleue et froide domine le tableau. Les visages et les mains des joueurs sont peints dans un ton chaud d'orange qui indique la concentration, la tension intérieure sous une apparence tranquille. Ce contraste est repris en haut à droite dans la tenture bouffante et dans la blouse bleue du personnage de droite.

Dans la version à deux personnages, la composition est totalement différente. L'arrière-plan est presque complètement sombre Les visages sont angulaires. Les personnages sont peints dans un camaïeu de bruns et d'ocre. Refusant toute mise en scène naturaliste ou représentation anecdotique, Cézanne parvient ici à réaliser une composition soigneusement conçue, constituée de lignes axiales et de correspondances chromatiques et formelles[1].

Il existe cinq versions connues, conservées au musée d'Orsay[1], au Courtauld de Londres[1], au Metropolitan Museum of Art de New York[1], à la Barnes Foundation de Philadelphie[1]. La dernière version en mains privées a appartenu à l'armateur grec George Embiricos et a été vendue à la famille royale du Qatar, dans le cadre d'une transaction privée pour un montant de 191,5 millions d’euros[2],[3].

Galerie

[modifier | modifier le code]-

Les Joueurs de cartes, 1890-1892, 134 × 181,5 cm, Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania

-

Les Joueurs de cartes, 1892–1893, 65 × 81 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York

-

Les Joueurs de cartes, 1892–1895, 60 × 73 cm,

Courtauld Institute, London -

Theo van Doesburg Composition IX - D'après Les Joueurs de cartes, 1917-1918, Musée municipal de La Haye

-

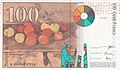

Le billet de banque 100 francs Cézanne montre une représentation stylisée des personnages présents dans le tableau Les Joueurs de cartes.

-

On retrouve, comme au recto, en bas à droite du motif principal, la représentation stylisée de la toile pour un effet « transvision » très difficile à imiter.

Notes et références

[modifier | modifier le code]- Vincent Brocvielle, « Les Joueurs de cartes. Cézanne », dans Pourquoi c’est connu ? Le fabuleux destin des icônes du XIXe siècle, Réunion des musées nationaux-Grand Palais, (ISBN 9782711864331), p. 102-103

- Chloé da Fonseca, « Le Qatar achète un tableau de Cézanne pour une somme record », Le Journal des Arts, (lire en ligne)

- Harry Bellet, « Le Qatar, Cézanne et les 250 millions de dollars », Le Monde, (lire en ligne)

Bibliographie

[modifier | modifier le code]- Ronald Bonan, Le style de Cézanne et l'enjeu de l'art. Étude sur les joueurs de cartes, Coaraze, L'Amourier (e-book), 2010.

- Bernard Dorival, Cézanne, Paris, Tisné, 1948.

- Joachim Gasquet, Cézanne, Paris, Bernheim jeune, 1921 ; réédition Paris, Encre Marine, 2002.

- Michel Hoog, Cézanne, « puissant et solitaire », Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Arts » (no 55), 2011.

- Lionello Venturi, Cézanne, son art, son œuvre, Paris, Rosenberg, 1936.

- Ambroise Vollard, Cézanne, Paris, Vollard, 1914.

- Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, Degas, Renoir, Paris, Grasset, 1938 ; réédition, Paris, Grasset, 1994.

Liens externes

[modifier | modifier le code]