Terreur

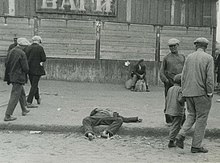

« Les sans-culottes assiègent la Convention le 5 septembre 1793. Longtemps il a été dit que la Terreur avait été mise à l'ordre du jour, version désormais démentie par les historiens. (Jean Clément Martin) »

— Refus des députés de décréter la Terreur à l'ordre du jour. Seule l'armée révolutionnaire est accordée aux sans-culottes.

Le mot « terreur », dans le sens que lui donne le dictionnaire de « peur collective qu'on fait régner dans une population pour briser sa résistance; régime politique fondé sur cette peur, sur l'emploi des mesures d'exception »[1], apparaît en 1789. Le mot « terrorisme » (apparu en 1794) sera enregistré pour la première fois dans le supplément de 1798 au Dictionnaire de l'Académie française pour désigner une réalité nouvelle créée par la Révolution française, de même que ses dérivés « terroriser » (apparu en 1796 dans le sens premier de « frapper de mesures d'exception ») ; « terroristes » (apparu en 1794). La terreur est un mode de gouvernement, « permettant au pouvoir en place de briser, à force de mesures extrêmes et d'effroi collectif, ceux qui lui résistent[2]. »

Le sens du mot « terrorisme » évolue par la suite, dès le début du XIXe siècle, pour désigner désormais une stratégie de contestation violente de l'État (par exemple, l'attentat de la rue Saint-Nicaise). De méthode de conservation et de protection de l'État, il devient alors l'outil de sa remise en cause.

Le terme « terreur » renvoie à :

- pour l'individu, l'état de peur extrême ;

- pour l'expression de la violence politique, voir terrorisme.

Histoire

- en France pour la période de la Révolution française comprise approximativement entre et thermidor an II (), la Terreur désigne tout à la fois l'Etat d'exception, les violences d'Etat et les exactions d'individus se réclamant de son autorité[3] commises dans le cadre de la guerre de Vendée, des insurrections fédéralistes ou contre des individus censés menacer la Première République. Les actions réactionnaires ou conservatrices exercées contre la Terreur jusqu'au Consulat, avec un pic en 1795, ont été qualifiées de Terreur blanche.

- pour la période qui suit le coup d'État du 18 fructidor an V, la terreur fructidorienne fut principalement administrative et consista notamment à empêcher le retour des émigrés[4]; Voir aussi la Terreur blanche de 1815 et Verdets.

- en Russie pour la période qui suit la Révolution d', la Terreur rouge désigne la terreur exercée par le Parti communiste, dont la principale est celle de 1918-1920 en Russie, exercée par la police politique Tchéka ; les actions commises par les contre-révolutionnaires russes de 1917 à 1919 ont été dénoncées comme de Terreur blanche. L'expression « Grande Terreur » a souvent été utilisée pour désigner l'époque des Grandes Purges décidées par Staline et organisées par Nikolaï Iejov en URSS (1937-1938).

Arts

- Terreur est aussi le nom d'un genre musical ;

- Terreur est une nouvelle de Tanizaki ;

- Terreur, film français réalisé par Gérard Bourgeois et Edward José sorti en 1924 ;

- Terreur, un film italien réalisé par Francesco Prosperi en 1978 ;

- Terreur, un roman de Dan Simmons ;

- Terreur, film de Vincent Robert sorti en 1995 ;

- Terreur, bande dessinée de René Follet et André-Paul Duchâteau parue en 2009 ;

- Terreur (en), film de Anthony DiBlasi, sorti en 2009 ;

- Les Visiteurs 3 : La Terreur, film de Jean-Marie Poiré sorti en 2016 ;

- Terreur est une collection française de romans fantastiques et d'horreur

Références

- Le Petit Robert, 1993.

- Gérard Chaliand, Pierre Dabezies, Sylvia Preuss-Laussinotte, Jean Servier, « Terrorisme », Encyclopædia Universalis (lire en ligne), consulté le 9 février 2013.

- Jean-Clément Martin, La Terreur, Perrin, , 234 p., p10-11

- Denis Woronoff, La République bourgeoise de Thermidor à Brumaire, 1794-1799, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire, Nouvelle histoire de la France contemporaine », , 246 p. (ISBN 2-02-000654-5), p. 195

Voir aussi

- Équilibre de la terreur de la fin de la Guerre froide.

- Guerre contre le terrorisme pour le concept lancé par les États-Unis après le .