YHW2016 183.35901+63.98555

| [YHW2016] 183.35901+63.98555 | |

Image en ondes radio et optique de [YHW2016] 183.35901+63.98555 | |

| Données d’observation (Époque J2000.0) | |

|---|---|

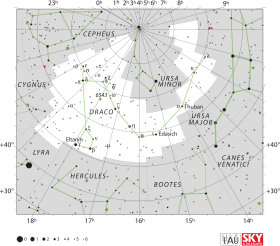

| Constellation | Dragon |

| Ascension droite (α) | 12h 13m 26,1527703648s |

| Déclinaison (δ) | +63° 59′ 07,969669476″ |

Localisation dans la constellation : Dragon | |

| Astrométrie | |

| Distance | ∼ 1,59 milliards d'a.l. (∼ 487 Mpc) |

| Caractéristiques physiques | |

| Type d'objet | Radiogalaxie |

| Découverte | |

| Découvreur(s) | Sara Ellison |

| Date | Mai 2009 |

| Désignation(s) | SDSS J121326.16+635907.9, SDSSCGB 16981.1, [YHW2016] 183.35901+63.98555 |

| Liste des Radiogalaxies | |

| modifier |

|

[YHW2016] 183.35901+63.98555 (également désignée SDSSCGB 16981.1 et SDSS J121326.16+635907.9) est une galaxie elliptique géante, et la galaxie la plus brillante de l'amas de galaxies MLCG 1252. La galaxie supergéante est entourée d'une radiogalaxie hypergéante ainsi que deux lobes radio géants, créés par l'activité d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie[1]. Elle a été découverte en mai 2009 par l'astronome Sara Ellison avec les données du Sloan Digital Sky Survey[2]. Plusieurs estimations de sa distance existent et mettent en place la même méthode de mesure. Les mesures par décalage vers le rouge donnent une distance allant d'environ 463 ± 32 Mpc (∼1,51 milliard d'al) à environ 489 Mpc (∼1,59 milliard d'al) de la Terre et de la Voie lactée[3],[4].

La galaxie hôte de la radiogalaxie hypergéante est une galaxie elliptique géante de type morphologique E0-7[5], ainsi que la galaxie la plus brillante de l'amas compacts de galaxies désigné MLCG 1252, ou SDSSCGB 16981 dans le catalogue érigé grâce aux données récoltées dans le cadre du relevé astronomique Sloan Digital Sky Survey[2]. La galaxie hôte de la radiogalaxie est dite géante, puisque que son diamètre est d'environ 77,74 kpc (∼254 000 al), dépassant la limite d'environ 50 kpc (∼163 000 al) des galaxies elliptiques normales. Elle est aussi très lumineuse, particulièrement dans l'infrarouge lointain, avec des magnitudes absolues de, -22,9 dans l'optique, -25,1 dans le proche infrarouge, et de -29,2 de l'infrarouge lointain[5], atteignant quasiment la luminosité des quasars[a],[6],[7],[8].

La radiogalaxie associée à la galaxie elliptique est dite hypergéante par son importante taille apparente et physique. La surveillance du ciel profond par le LOFAR dans les ondes radio a permis de mesurer la taille apparente des deux lobes radio à 6,87 minutes d'arc, soit une taille projetée de ∼ 2 millions d'a.l. (∼ 613 kpc) de diamètre[b],[9]. Les lobes radio sont dans une morphologie appelée des lobes doubles-doubles (Double-Double Radio Galaxy, abrégé en DDRG en anglais), et ont été créées par l'activité d'un trou noir supermassif dans le centre de la galaxie, un trou noir probablement situé dans un quasar. La luminosité du quasar est d'ailleurs éclipsée par une grande quantité de poussière et de gaz autour du centre de la galaxie[10].

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Les quasars sont, des galaxies actives particulièrement lumineuses, connus pour être les astres les plus lumineux de l'univers.

- On obtient le diamètre d'une galaxie par le produit de la distance qui nous en sépare et de l'angle, exprimé en radian, de sa plus grande dimension.

Références[modifier | modifier le code]

- Z. S. Yuan, J. L. Han et Z. L. Wen, « Radio luminosity function of brightest cluster galaxies », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 460, , p. 3669–3678 (ISSN 0035-8711, DOI 10.1093/mnras/stw1125, lire en ligne, consulté le )

- Alan W. McConnachie, David R. Patton, Sara L. Ellison et Luc Simard, « Compact groups in theory and practice - III. Compact groups of galaxies in the Sixth Data Release of the Sloan Digital Sky Survey », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 395, , p. 255–268 (ISSN 0035-8711, DOI 10.1111/j.1365-2966.2008.14340.x, lire en ligne, consulté le )

- « Redshifts and Derived Quantities », sur ned.ipac.caltech.edu (consulté le )

- Christoph Saulder, Eelco van Kampen, Igor V. Chilingarian et Steffen Mieske, « The matter distribution in the local Universe as derived from galaxy groups in SDSS DR12 and 2MRS », Astronomy and Astrophysics, vol. 596, , A14 (ISSN 0004-6361, DOI 10.1051/0004-6361/201526711, lire en ligne, consulté le )

- « Detailed Information for [YHW2016] 183.35901+63.98555 », sur ned.ipac.caltech.edu (consulté le )

- (en) Kevork Abazajian, Jennifer K. Adelman-McCarthy, Marcel A. Agüeros et Sahar S. Allam, « The Second Data Release of the Sloan Digital Sky Survey », The Astronomical Journal, vol. 128, no 1, , p. 502–512 (ISSN 0004-6256 et 1538-3881, DOI 10.1086/421365, lire en ligne, consulté le )

- T. H. Jarrett, T. Chester, R. Cutri et S. Schneider, « 2MASS Extended Source Catalog: Overview and Algorithms », The Astronomical Journal, vol. 119, , p. 2498–2531 (ISSN 0004-6256, DOI 10.1086/301330, lire en ligne, consulté le )

- R. M. Cutri, E. L. Wright, T. Conrow et J. W. Fowler, « Explanatory Supplement to the AllWISE Data Release Products », WISE Data Release, , p. 1 (lire en ligne, consulté le )

- T. W. Shimwell, M. J. Hardcastle, C. Tasse et P. N. Best, « The LOFAR Two-metre Sky Survey -- V. Second data release », Astronomy & Astrophysics, vol. 659, , A1 (ISSN 0004-6361 et 1432-0746, DOI 10.1051/0004-6361/202142484, lire en ligne, consulté le )

- (en) PAG Scheuer, « Models of extragalactic radio sources with a continuous energy supply from a central object », Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 166, , p. 513 (DOI 10.1093/mnras/166.3.513, Bibcode 1974MNRAS.166..513S)

Liens externes[modifier | modifier le code]

- (en) YHW2016 183.35901+63.98555 sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) YHW2016 183.35901+63.98555 sur la base de données NASA/IPAC Extragalactic Database.