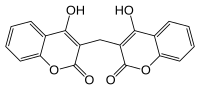

Dicoumarol

| Dicoumarol | |

| |

| Identification | |

|---|---|

| Nom UICPA | 3,3'-méthanediylbis(4-hydroxy-2H-chromén-2-one) |

| No CAS | |

| No ECHA | 100.000.575 |

| Code ATC | B01 |

| SMILES | |

| InChI | |

| Apparence | cristaux à odeur agréable, goût légèrement amer |

| Propriétés chimiques | |

| Formule | C19H12O6 [Isomères] |

| Masse molaire[1] | 336,295 ± 0,017 8 g/mol C 67,86 %, H 3,6 %, O 28,55 %, |

| Propriétés physiques | |

| T° fusion | 287 à 293 °C |

| Solubilité | Presque insol dans l'eau, l'alcool, l'éther. Peu sol dans le benzène et le chloroforme. Sol dans la pyridine, les solutions aqueuses alcalines |

| Précautions | |

| SGH[2] | |

| H302, H372 et H411 |

|

| Écotoxicologie | |

| DL50 | rats 541,6 mg·kg-1 |

| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |

| modifier |

|

Le dicoumarol ou hydroxycoumarine est un dérivé de la coumarine.

Initialement utilisé à forte dose comme raticide (antivitamine K qui cause de graves hémorragies internes, employé dans l'appât rodenticide de type mort aux rats), il a été utilisé à faible dose en clinique comme anticoagulant avant d'être supplanté par un de ses dérivés : la warfarine (Coumadine®)[3].

Au même titre que l'héparine (F. C. Mac Lean, 1917), le dicoumarol (K. Link, 1941) fait partie des chefs de file des anticoagulants.

.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.

- Numéro index dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)

- François Couplan, Eva Styner, Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, Delachaux et Niestlé, , p. 106