« Corde vibrante » : différence entre les versions

m syntaxe + formatage + wikif. + nettoyage |

Compléments |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir homonymes|corde}} |

{{Voir homonymes|corde}} |

||

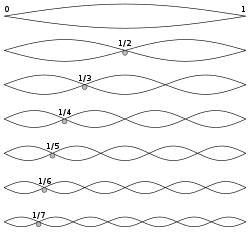

[[Image:Harmonic partials on strings.svg|thumb|250px|Cordes vibrantes [[Harmonique (musique)|harmonique]]s.]] |

[[Image:Harmonic partials on strings.svg|thumb|250px|Cordes vibrantes [[Harmonique (musique)|harmonique]]s.]] |

||

La '''corde vibrante''' est un type de capteur utilisé pour mesurer les variations absolues d'allongement. Son principe est la variation de la fréquence de vibration fondamentale (souvent dans le [[spectre audible]]) d'une corde tendue, qui dépend de la tension selon une loi déterminée. Un allongement ou un raccourcissement se traduit par une altération de la [[Tension mécanique|tension]] de la corde, et donc de la fréquence fondamentale. Ce type de capteur comporte un [[électro-aimant]] qui permet à la fois d’exciter l'oscillateur, et de faire microphone pour la détermination de la fréquence. |

|||

== Principe == |

|||

Le phénomène [[physique]] de la '''corde vibrante''' met en relation trois grandeurs physiques : |

Le phénomène [[physique]] de la '''corde vibrante''' met en relation trois grandeurs physiques : |

||

* La tension de la corde notée F ; |

* La tension de la corde notée F ; |

||

* La longueur de la corde notée l ; |

* La longueur de la corde notée l ; |

||

* La fréquence de [[résonance]] de la corde notée |

* La fréquence de [[résonance]] de la corde notée ν. |

||

Le capteur à corde vibrante permet de déterminer la tension de la corde en mesurant sa fréquence de [[résonance]] ([[Onde sur une corde vibrante|premier mode de vibration]]). Sa longueur initiale est déterminée lors de sa fabrication. |

|||

À partir de la tension de la corde, on déduit son allongement. Ce principe physique permet donc de mesurer la déformation de la structure sur laquelle est fixé le capteur en ses deux extrémités. |

Le capteur à corde vibrante permet de déterminer la tension de la corde en mesurant sa fréquence fondamentale ([[Onde sur une corde vibrante|premier mode de vibration]]). Sa longueur initiale est déterminée lors de sa fabrication. À partir de la tension de la corde, on déduit son allongement. Ce principe physique permet donc de mesurer la déformation de la structure sur laquelle est fixé le capteur en ses deux extrémités. |

||

L'oscillateur est un fil d'acier de type [[corde à piano]], tendu entre deux points fixes, qui sont les touches du capteur. Une bobine placée au milieu du fil est utilisée d'abord comme électro-aimant d'excitation : en écartant le fil de sa position d'équilibre par une flexion ponctuelle, elle met le fil en vibration ; puis les vibrations s'amortissent, et le fil, comme conducteur en mouvement dans un champ magnétique, est parcouru par un courant induit alternatif. La fréquence ν de ce courant est obtenue par un compteur de pulsations. |

|||

Or, la fréquence d'oscillation est |

|||

<math>\nu = \frac{1}{2L} \cdot \sqrt{\frac{T}{\mu}}</math> |

|||

où |

|||

* ''T'' est la tension du fil, |

|||

* ''μ'' est la masse linéique du fil, |

|||

* ''L'' est la longueur du fil. |

|||

L'élasticité du fil d'acier permet de relier sa tension à son allongement relatif ''ε''. |

|||

<math>T = A \cdot E \cdot \epsilon</math> |

|||

où |

|||

* ''A'' est la section du fil, |

|||

* ''E'' est le module d'Young de l'acier. |

|||

On peut donc écrire, en négligeant l'allongement devant la longueur ''L'' du fil, |

|||

que la fréquence d'oscillation est pratiquement proportionnelle à la [[racine carrée]] de l'allongement, |

|||

ce qui donne une mesure particulièrement sensible de cette dernière grandeur : |

|||

<math>\nu = \frac{1}{k} \sqrt{\epsilon}</math> avec <math>k = 2L \sqrt{\frac{\mu}{AE}}</math>. Ainsi : |

|||

<math>\epsilon = k \cdot (\nu^2 - \nu_0^2)</math> |

|||

où <math>\nu_0</math> est la fréquence de la corde avant déformation (« point zéro » de la mesure). |

|||

La mesure de la fréquence de résonance est obtenue par l'intermédiaire d'une bobine électromagnétique. C'est cette même bobine qui sera utilisée pour exciter la corde via une impulsion électrique et permettre ainsi la mesure. |

La mesure de la fréquence de résonance est obtenue par l'intermédiaire d'une bobine électromagnétique. C'est cette même bobine qui sera utilisée pour exciter la corde via une impulsion électrique et permettre ainsi la mesure. |

||

Souvent le capteur inclut une deuxième corde vibrante non liée à la structure afin de tenir compte de l'influence de la température sur la mesure. |

Souvent le capteur inclut une deuxième corde vibrante non liée à la structure afin de tenir compte de l'influence de la température sur la mesure (cf. infra). |

||

== |

== Propriétés == |

||

Les capteurs à corde vibrante, lorsque leur longueur est convenablement choisie pour la plage de déformation à étudier, restent fiables pendant au moins une année, et parfois même plusieurs années. En outre, le point zéro d'allongement est remarquablement stable, c'est-à-dire que les cordes vibrantes se caractérisent par une bonne [[Qualité métrologique des appareils de mesure#Justesse|justesse]]. |

|||

On utilise fréquemment ces capteurs pour l'instrumentation : ils offrent en effet une durée de vie et une stabilité métrologique supérieure aux jauges d'[[extensométrie]], et sont moins onéreux que les comparateurs. La fréquence du signal est peu sensible aux facteurs d’influence que sont l'[[humidité]] ambiante ou la longueur de câblage ; il est facile de rabouter de la longueur de câble, et les centrales d'acquisition sont des plus simples dans leur principe. |

|||

| ⚫ | |||

En revanche, la constante reliant l'allongement à la fréquence dépend fortement de la température ambiante : le fil se dilate, et sa masse linéique varie également. Pour cette raison, les cordes vibrantes sont souvent équipées de [[Sonde de température|capteurs de température]] intégrés, qui permettent de compenser la mesure. |

|||

== Applications == |

|||

| ⚫ | |||

Le principe de la '''corde vibrante''' est utilisé dans de nombreux capteurs du [[génie civil]] ou de l'[[hydrologie]]. |

Le principe de la '''corde vibrante''' est utilisé dans de nombreux capteurs du [[génie civil]] ou de l'[[hydrologie]]. |

||

Les avantages de ce type de capteurs sont en effet très nombreux pour ces domaines d'application : |

Les avantages de ce type de capteurs sont en effet très nombreux pour ces domaines d'application : |

||

| Ligne 28 : | Ligne 56 : | ||

=== Méthode de contrôle du génie civil === |

=== Méthode de contrôle du génie civil === |

||

Le phénomène de la corde vibrante est également utilisé pour vérifier la tension des [[haubans]] et leur [[amortissement physique|amortissement]]. Il s'agit alors de mesurer les [[harmonique (physique)|harmonique]]s vibratoires du hauban sous l'influence du trafic ou sur une excitation de type impulsion ou entretenue, à l'aide d'accéléromètres. |

Le phénomène de la corde vibrante est également utilisé pour vérifier la tension des [[haubans]] et leur [[amortissement physique|amortissement]]. Il s'agit alors de mesurer les [[harmonique (physique)|harmonique]]s vibratoires du hauban sous l'influence du trafic ou sur une excitation de type impulsion ou entretenue, à l'aide d'accéléromètres. |

||

==== La jauge de déformation : jauge extensométrique à corde vibrante à noyer dans le béton ==== |

==== La jauge de déformation : jauge extensométrique à corde vibrante à noyer dans le béton ==== |

||

La jauge extensométrique à noyer dans le béton permet de mesurer les déformations causées par les variations de contraintes. |

La jauge extensométrique à noyer dans le béton permet de mesurer les déformations causées par les variations de contraintes. |

||

Elle permet de calculer les contraintes là où les modules de déformation sont connus après corrections pour les effets de température, de fluage et les réactions autogènes du béton. |

Elle permet de calculer les contraintes là où les modules de déformation sont connus après corrections pour les effets de température, de fluage et les réactions autogènes du béton. |

||

| Ligne 55 : | Ligne 81 : | ||

Les déformations entre les têtes de fixation aux extrémités du capteur induisent des variations de la longueur et de la fréquence de vibration de la corde. La relation fréquence-élongation caractérise chaque type de jauge extensométrique et permet de calculer les déformations unitaires à partir du coefficient extensométrique K. |

Les déformations entre les têtes de fixation aux extrémités du capteur induisent des variations de la longueur et de la fréquence de vibration de la corde. La relation fréquence-élongation caractérise chaque type de jauge extensométrique et permet de calculer les déformations unitaires à partir du coefficient extensométrique K. |

||

== Historique == |

|||

Le capteur à corde vibrante, imaginé par l'Italien Pietro Cardani (1858-1924), a été breveté en 1899 par l'Américain Edward McGarvey<ref>US Patent No. 633,471</ref>. Ce dispositif a été énormément utilisé pour la surveillance des barrages hydroélectriques, par exemple à l'initiative de Davidenkoff<ref name=Davidenkoff>Cf. {{article|auteur=N. Davidenkoff|titre=The vibrating wire method of measuring deformations|journal=Proc. ASTM|série=34|numéro=2|pages=847-860|année=1934}}.</ref>{{,}}<ref name="">Cf. {{ouvrage|nom1=Robert C. McWilliam |nom2=Robert Bud |nom3=Deborah Jean Warner|titre=Instruments of Science|sous-titre= An Historical Encyclopedia|chap=Strain Gauge (general)||éditeur=Garland Publishing|lieu=The Science Museum, Londres|année=1998|passage=535-536}}</ref> en Russie (1928) ou d'[[André Coyne]]<ref name=Coyne>Cf. {{article|prénom1=André |nom1=Coyne|lien auteur1=André Coyne|titre= Quelques résultats d'auscultation sonore sur les ouvrages en béton, béton armé ou métal|journal=Annales de l'ITBTP|date= juillet et août 1938}}. </ref>{{,}}<ref name=Bordes>D'après {{ouvrage |nom1=Nathalie Rosin-Corre|nom2= Christine Noret |nom3=Jean-Louis Bordes|titre=L’auscultation par capteurs à corde vibrante, 80 ans de retour d’expérience|titre volume=Actes du colloque du CFBR : Auscultation des barrages et des digues. Pratiques et perspective|lieu=Chambéry||lire en ligne=http://www.barrages-cfbr.eu/IMG/pdf/col2012-2-06-auscultation_par_capteurs_a_corde_vibrante-rex.pdf|format=PDF}}.</ref> aux [[Truyère#Aménagement hydroélectrique de la Truyère|barrages de la Bromme]] et [[barrage de Marèges|de Marèges]] (1930). |

|||

== Bibliographie == |

|||

| ⚫ | |||

* {{ouvrage|auteur=A. W. Hendry|titre=Elements of Experimental Stress Analysis|sous-titre= Structures and Solid Body |éditeur=Pergamon Press|lieu=Oxford|année=1964|publi=1977|isbn=0080213014}} |

|||

* {{ouvrage|auteur=Dan Mihai Stefanescu|titre=Handbook of Force Transducers: Principles and Components |chap=11. Vibrating-wire Transducers|éditeur=Springer Verlag|lieu=Oxford|année=2011|doi=10.1007/978-3-642-18296-9|isbn=9783642182952}} |

|||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

| ⚫ | |||

* [[Onde sur une corde vibrante]] |

* [[Onde sur une corde vibrante]] |

||

* [[Onde mécanique]] |

* [[Onde mécanique]] |

||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* {{fr}} [http://sculsnay.free.fr/tpe/cordes.html Théorie des cordes vibrantes pour la guitare électrique] |

* {{fr}} [http://sculsnay.free.fr/tpe/cordes.html Théorie des cordes vibrantes pour la guitare électrique] |

||

* {{fr}} [http://www.jpbourgeois.org/guitar/ Organologie de la guitare électrique] |

* {{fr}} [http://www.jpbourgeois.org/guitar/ Organologie de la guitare électrique] |

||

| Ligne 73 : | Ligne 100 : | ||

{{portail physique}} |

{{portail physique}} |

||

[[Catégorie:Instrument de mesure mécanique]] |

|||

[[Catégorie:Systèmes oscillants]] |

[[Catégorie:Systèmes oscillants]] |

||

[[Catégorie:Mesure physique]] |

[[Catégorie:Mesure physique]] |

||

Version du 24 juin 2017 à 10:34

La corde vibrante est un type de capteur utilisé pour mesurer les variations absolues d'allongement. Son principe est la variation de la fréquence de vibration fondamentale (souvent dans le spectre audible) d'une corde tendue, qui dépend de la tension selon une loi déterminée. Un allongement ou un raccourcissement se traduit par une altération de la tension de la corde, et donc de la fréquence fondamentale. Ce type de capteur comporte un électro-aimant qui permet à la fois d’exciter l'oscillateur, et de faire microphone pour la détermination de la fréquence.

Principe

Le phénomène physique de la corde vibrante met en relation trois grandeurs physiques :

- La tension de la corde notée F ;

- La longueur de la corde notée l ;

- La fréquence de résonance de la corde notée ν.

Le capteur à corde vibrante permet de déterminer la tension de la corde en mesurant sa fréquence fondamentale (premier mode de vibration). Sa longueur initiale est déterminée lors de sa fabrication. À partir de la tension de la corde, on déduit son allongement. Ce principe physique permet donc de mesurer la déformation de la structure sur laquelle est fixé le capteur en ses deux extrémités.

L'oscillateur est un fil d'acier de type corde à piano, tendu entre deux points fixes, qui sont les touches du capteur. Une bobine placée au milieu du fil est utilisée d'abord comme électro-aimant d'excitation : en écartant le fil de sa position d'équilibre par une flexion ponctuelle, elle met le fil en vibration ; puis les vibrations s'amortissent, et le fil, comme conducteur en mouvement dans un champ magnétique, est parcouru par un courant induit alternatif. La fréquence ν de ce courant est obtenue par un compteur de pulsations.

Or, la fréquence d'oscillation est où

- T est la tension du fil,

- μ est la masse linéique du fil,

- L est la longueur du fil.

L'élasticité du fil d'acier permet de relier sa tension à son allongement relatif ε. où

- A est la section du fil,

- E est le module d'Young de l'acier.

On peut donc écrire, en négligeant l'allongement devant la longueur L du fil, que la fréquence d'oscillation est pratiquement proportionnelle à la racine carrée de l'allongement, ce qui donne une mesure particulièrement sensible de cette dernière grandeur : avec . Ainsi :

où est la fréquence de la corde avant déformation (« point zéro » de la mesure).

La mesure de la fréquence de résonance est obtenue par l'intermédiaire d'une bobine électromagnétique. C'est cette même bobine qui sera utilisée pour exciter la corde via une impulsion électrique et permettre ainsi la mesure.

Souvent le capteur inclut une deuxième corde vibrante non liée à la structure afin de tenir compte de l'influence de la température sur la mesure (cf. infra).

Propriétés

Les capteurs à corde vibrante, lorsque leur longueur est convenablement choisie pour la plage de déformation à étudier, restent fiables pendant au moins une année, et parfois même plusieurs années. En outre, le point zéro d'allongement est remarquablement stable, c'est-à-dire que les cordes vibrantes se caractérisent par une bonne justesse.

On utilise fréquemment ces capteurs pour l'instrumentation : ils offrent en effet une durée de vie et une stabilité métrologique supérieure aux jauges d'extensométrie, et sont moins onéreux que les comparateurs. La fréquence du signal est peu sensible aux facteurs d’influence que sont l'humidité ambiante ou la longueur de câblage ; il est facile de rabouter de la longueur de câble, et les centrales d'acquisition sont des plus simples dans leur principe.

En revanche, la constante reliant l'allongement à la fréquence dépend fortement de la température ambiante : le fil se dilate, et sa masse linéique varie également. Pour cette raison, les cordes vibrantes sont souvent équipées de capteurs de température intégrés, qui permettent de compenser la mesure.

Applications

Instrumentation du génie civil

Le principe de la corde vibrante est utilisé dans de nombreux capteurs du génie civil ou de l'hydrologie. Les avantages de ce type de capteurs sont en effet très nombreux pour ces domaines d'application :

- le signal électrique correspondant à la mesure de la fréquence de résonance de la corde vibrante peut être transmis sans perturbation sur une centaine de mètres de câble ;

- les capteurs à corde vibrante ont prouvé une très grande fiabilité et robustesse dans le temps (retour d'expérience sur plus de cinquante ans) ;

- les fréquences de mesure peuvent difficilement être supérieures à l'hertz compte tenu de l'excitation de la corde, mais cela n'est pas gênant dans le domaine du génie civil ou de l'hydrologie, où les phénomènes mesurés sont lents.

Les capteurs de déplacement (ou de contrainte) à corde vibrante sont communément appelés : jauge de contrainte témoin sonore ou extensométriques. Il est également possible de mesurer des efforts appliqués à une surface via des vérins plats. En hydrologie, le principe est utilisé dans les piézomètres, sondes de pressions interstitielles et sondes de niveau.

Méthode de contrôle du génie civil

Le phénomène de la corde vibrante est également utilisé pour vérifier la tension des haubans et leur amortissement. Il s'agit alors de mesurer les harmoniques vibratoires du hauban sous l'influence du trafic ou sur une excitation de type impulsion ou entretenue, à l'aide d'accéléromètres.

La jauge de déformation : jauge extensométrique à corde vibrante à noyer dans le béton

La jauge extensométrique à noyer dans le béton permet de mesurer les déformations causées par les variations de contraintes. Elle permet de calculer les contraintes là où les modules de déformation sont connus après corrections pour les effets de température, de fluage et les réactions autogènes du béton.

Les principales structures en béton instrumentées avec ces jauges extensométriques sont :

- les barrages ;

- les centrales nucléaires ;

- les ponts et viaducs ;

- les grands édifices ;

- les revêtements de tunnel ;

- les pieux et caissons.

Elles peuvent être installées avant le coulage du béton frais ou préalablement placées dans un petit bloc de béton qui, lui, sera placé dans le béton frais. Il est aussi possible d’injecter les jauges ou le petit bloc dans un trou préforé.

La jauge extensométrique est constituée d’un fil d’acier soudé à deux têtes en acier à l’aide d’une soudure à l’étain de faible module de déformation. La distance entre les flasques rondes des têtes détermine la base de mesure. Un petit bloc latéral à mi-longueur du tube renferme les électroaimants d’entretien et d’écoute. Une résistance électrique d’une des bobines électromagnétiques peut également fournir la température.

La lecture des jauges à corde vibrante s’effectue à l’aide d’un poste portable ou d’une centrale d’acquisition de données. Elle peut être effectuée en mode « amorti » ou « entretenu » selon les fabricants.

Les déformations entre les têtes de fixation aux extrémités du capteur induisent des variations de la longueur et de la fréquence de vibration de la corde. La relation fréquence-élongation caractérise chaque type de jauge extensométrique et permet de calculer les déformations unitaires à partir du coefficient extensométrique K.

Historique

Le capteur à corde vibrante, imaginé par l'Italien Pietro Cardani (1858-1924), a été breveté en 1899 par l'Américain Edward McGarvey[1]. Ce dispositif a été énormément utilisé pour la surveillance des barrages hydroélectriques, par exemple à l'initiative de Davidenkoff[2],[3] en Russie (1928) ou d'André Coyne[4],[5] aux barrages de la Bromme et de Marèges (1930).

Bibliographie

- A. W. Hendry, Elements of Experimental Stress Analysis : Structures and Solid Body, Oxford, Pergamon Press, (réimpr. 1977) (ISBN 0080213014)

- Dan Mihai Stefanescu, Handbook of Force Transducers: Principles and Components, Oxford, Springer Verlag, (ISBN 9783642182952, DOI 10.1007/978-3-642-18296-9), « 11. Vibrating-wire Transducers »

Voir aussi

Articles connexes

- Musique : voir Corde (musique).

- Onde sur une corde vibrante

- Onde mécanique

Liens externes

- (fr) Théorie des cordes vibrantes pour la guitare électrique

- (fr) Organologie de la guitare électrique

- US Patent No. 633,471

- Cf. N. Davidenkoff, « The vibrating wire method of measuring deformations », Proc. ASTM, 34e série, no 2, , p. 847-860.

- Cf. Robert C. McWilliam, Robert Bud et Deborah Jean Warner, Instruments of Science : An Historical Encyclopedia, The Science Museum, Londres, Garland Publishing, , « Strain Gauge (general) », p. 535-536

- Cf. André Coyne, « Quelques résultats d'auscultation sonore sur les ouvrages en béton, béton armé ou métal », Annales de l'ITBTP, juillet et août 1938.

- D'après Nathalie Rosin-Corre, Christine Noret et Jean-Louis Bordes, L’auscultation par capteurs à corde vibrante, 80 ans de retour d’expérience, Actes du colloque du CFBR : Auscultation des barrages et des digues. Pratiques et perspective, Chambéry, PDF (lire en ligne).