Wikipédia:Sélection/Monde antique

Égypte antique Les Mystères d'Osiris sont des festivités religieuses célébrées en Égypte antique en commémoration du meurtre d'Osiris. Le déroulement des cérémonies est attesté par des sources écrites variées, mais le document majeur est le Rituel des mystères d'Osiris au mois de Khoiak, une compilation de textes du Moyen Empire. Dans la religion égyptienne, sacré et secret sont intimement liés. De ce fait, les pratiques rituelles sont hors d'atteinte des profanes, car réservées aux prêtres, seuls habilités à pénétrer dans les sanctuaires divins. Le mystère théologique le plus insondable, le plus empreint de précautions solennelles, est la dépouille d'Osiris. D'après le mythe osirien, cette momie est conservée au plus profond de la Douât, le monde souterrain des morts. Chaque nuit, durant son voyage nocturne, Rê le dieu solaire vient s'y régénérer en s'unissant momentanément à Osiris sous la forme d'une âme unique. Les Mystères se fondent sur la légende du dépècement du cadavre d'Osiris par Seth et sur la dissémination de ses membres à travers toutes les régions du territoire égyptien. Retrouvés un à un par Isis, les membres disjoints sont rassemblés en une momie dotée d'une puissante force de vie. La régénération de la dépouille osirienne par Isis-Chentayt, la « veuve éplorée », est pratiquée chaque année durant le mois de Khoiak, le quatrième du calendrier nilotique (situé à cheval sur nos mois d'octobre et de novembre). Au sein des temples, les officiants s’attèlent à fabriquer de petites figurines momiformes, appelées « Osiris végétants », destinées à être pieusement conservées durant toute une année. Ces substituts du corps osirien sont ensuite inhumés dans des nécropoles spécialement dédiées, les Osiréions ou « Tombeaux d'Osiris ». Les Mystères sont observés durant l'amorce de la décrue du Nil, quelques semaines avant que les champs puissent à nouveau être ensemencés par les paysans. Chaque ingrédient entrant dans la composition des figurines (orge, terre, eau, dattes, minéraux, aromates) est doté d'un fort symbolisme, en relation avec les principaux cycles cosmiques (révolution solaire, phases lunaires, crue nilotique, germination). Leur mélange et leur moulage sous la forme du corps d'Osiris ont pour but d'invoquer les forces divines assurant le renouvellement de la vie, la renaissance de la végétation ainsi que la résurrection des morts. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

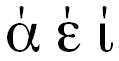

Grèce antique L’alphabet grec originel ne possédait aucun diacritique : la langue s'est pendant des siècles écrite seulement en capitales. Les diacritiques, cependant, sont apparus à la période hellénistique et devenus systématiques au Moyen Âge, dès le IXe siècle ; le grec (ancien et moderne) tel que typographié actuellement est donc le résultat de plusieurs siècles d'évolution ; les diacritiques y sont maintenant obligatoires. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Grèce antique |

Rome antique Le palais de Dioclétien (en croate : Dioklecijanova palača) est la résidence impériale fortifiée construite par l'empereur Dioclétien sur la côte dalmate pour s'y retirer après son abdication volontaire en 305. C'est l'un des édifices de l'Antiquité tardive les mieux conservés. Ces vestiges sont préservés dans le cœur historique de Split, en Croatie. Contrairement à une légende populaire, la ville — Spalatum en latin — doit son nom à celui de la cité grecque voisine d'Aspalathos — « buisson blanc » — et non au terme latin signifiant palais — palatium. L'empereur Dioclétien y vécut l'essentiel des dernières années de sa vie et, à sa mort, son corps fut déposé dans un sarcophage placé dans le mausolée qu'il y avait fait construire. Le palais est un témoignage exceptionnel de la mise en scène architecturale de l'idéologie tétrarchique qui ne survécut pas à son fondateur. Réunissant une résidence de prestige, un temple dynastique et un mausolée, c'est le prototype d'un modèle palatial tétrarchique qui connut deux autres itérations moins grandioses, à Romuliana pour Galère et à Šarkamen sans doute pour Maximin Daïa. Après la disparition de son commanditaire, le palais continua jusqu'au VIe siècle de servir de résidence officielle pour l'administration provinciale et de grands personnages en exil, mais elle abrita aussi une manufacture de textile. Après les invasions slaves, une petite ville se développa dans ses murs et succéda à Salone comme siège épiscopal et siège administratif des autorités byzantines. Elle finit par passer sous contrôle vénitien et demeura une place forte de la République jusqu'à la dissolution de cette dernière en 1797. Dès le XVIe siècle, les vestiges du palais attirèrent l'attention des architectes et érudits européens, et eurent une influence certaine sur le courant néoclassique. Autres articles sélectionnés au sein du portail Rome antique |

Amérique précolombienne Des Amérindiens aux États-Unis, premiers occupants du continent américain et leurs descendants, sont notamment présents sur le territoire des États-Unis. En 1492, l’explorateur Christophe Colomb pense avoir atteint les Indes orientales alors qu’il vient de débarquer en Amérique, aux Antilles. À cause de cette erreur, on continue d’utiliser des mots ou locutions comme « Indiens » et « Indiens d’Amérique » pour parler des populations autochtones du Nouveau Monde. Le nom propre Autochtones est d’usage assez récent. L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens : leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements. Leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Avec l'avancée de la Frontière et la colonisation des Blancs américains, ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. Leur situation démographique, sociale et économique ne cessa de se dégrader. Depuis les années 1970, la communauté amérindienne connaît un certain renouveau : leur population augmente, la pauvreté recule lentement, les traditions revivent. Si les Amérindiens sont désormais des citoyens à part entière, ils restent malgré tout en marge du développement américain. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne |

Proche-Orient ancien L'Israël antique désigne des populations qui ont vécu dans les territoires actuels d'Israël et de Palestine dont le récit national est donné par la Bible hébraïque. Celle-ci présente les Israélites comme descendants d'une même famille divisée en douze tribus indépendantes puis fédérées en un royaume unifié qui se scinde ultérieurement. L'archéologie tend en revanche à situer les débuts de leur histoire aux derniers siècles du IIe millénaire av. J.-C., après l'effondrement des grands empires égyptien et hittite dominant le Proche-Orient. Des sociétés sédentaires émergent alors dans les hautes terres situées entre la plaine côtière palestinienne et le Jourdain, où se développent par la suite des entités politiques qui deviennent de plus en plus complexes, jusqu'à l'apparition de deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud, peut-être issus de la scission d'un royaume unifié. Ces deux États connaissent ensuite des fortunes diverses. Prospère, organisé autour de sa capitale Samarie, le premier est finalement vaincu et absorbé par les Assyriens en 722 av. J.-C., qui ne parviennent pas à faire subir le même sort au second. Celui-ci, dont la capitale est Jérusalem, est finalement battu et annexé à son tour par l'empire babylonien en 587 av. J.-C., et une partie de sa population est déportée en Babylonie d'où elle revient plusieurs décennies plus tard durant la domination des Perses achéménides (à partir de 539 av. J.-C.). La rédaction et la composition de la Bible hébraïque par l'élite intellectuelle judéenne dotent progressivement les survivants et déportés puis leurs descendants d’une identité résistant à leur soumission et leur exil, centrée sur le culte de son Dieu national et son grand temple reconstruit, situé à Jérusalem. S'ouvre alors la période du Second Temple (c. 538 av. J.-C.-70 ap. J.-C.), dont les premiers 150 ans peuvent être considérés comme marquant la fin de l'époque de l'Israël antique : les coutumes et croyances développées prennent finalement le nom de judaïsme, et ceux qui les suivent sont désignés sous le nom de Juifs. Les populations vivant dans la région de Samarie, les Samaritains, qui se considèrent comme les descendants du royaume d'Israël, élaborent de leur côté une tradition religieuse proche de celle du judaïsme... Autres articles sélectionnés au sein du portail Proche-Orient ancien |