Assolement triennal

L'expression assolement triennal, traduite de l'allemand Dreifeldersystem, apparaît au début du XIXe siècle (Thaër, 1811) pour nommer une pratique agricole du Moyen Âge dans les régions tempérées d'Europe du Nord, où ce type d'assolement est mieux adapté à l'exploitation agricole que l'assolement biennal des régions méditerranéennes jusque-là en vigueur, du fait de l'amélioration des moyens de culture (outils et animaux de trait) et de l'utilisation de fumier. L'assolement triennal est l'élément essentiel d'un système agraire où la terre cultivée (ager) est divisée en deux soles de culture et une sole de jachère, il est caractéristique des systèmes de culture attelée lourde qui s'imposent progressivement dans l'Europe féodale du Nord à partir du XIe siècle mais il était connu bien avant[1].

Fonctionnement[modifier | modifier le code]

[D'après G. Duby[2] et F. Mazel[3]]

L'assolement triennal suppose la division du finage cultivé en trois soles : une sole de céréale d'hiver (majoritairement du blé), une sole de céréale de printemps (orge, avoine) ou de légumineuse et une sole de jachère.

Le cycle débute par la jachère, mot qui désignait l'ensemble des façons culturales (labours) de printemps et d'automne préparant le semis d'une céréale d'hiver (blé ou seigle, appelée hivernage ou yvernail, gros blé...), semée à l'automne et récoltée en juin ou juillet de l'année suivante. Les chaumes sont ensuite livrés à la communauté villageoise qui exerce ses droit d'usage : chaumage, glanage, vaine pâture. À la sortie de l'hiver, au mois de mars de l'année suivante, une culture de printemps – céréale ou légumineuse, appelée mars, carême, trémois, petit blé, menu grain (Vouette, 2010)... – est semée et récoltée en juillet. Les chaumes sont à nouveau laissés aux habitants et aux troupeaux[2].

On peut illustrer ce fonctionnement avec le tableau suivant[4]:

| Années | Sol 1 | Sol 2 | Sol 3 |

|---|---|---|---|

| 1 | Blé d'hiver | Les « mars » | Jachère |

| 2 | Les « mars » | Jachère | Blé d'hiver |

| 3 | Jachère | Blé d'hiver | Les « mars » |

L'assolement triennal permet de mieux répartir le travail du sol et les récoltes pendant l’année puisque les deux parcelles cultivées sont semées et récoltées à des moments différents[5]. Cette pratique permet également de diversifier la production en cultivant des espèces ou variétés dont la tolérance aux parasites, aux adventices et aux aléas climatiques est différente, soit une céréale d'hiver puis une céréale de printemps[6]. Cette meilleure utilisation de la terre permet aussi la culture de trèfle, lentilles ou pois qui sont source de protéines pour les habitants et le bétail et qui laissent un reliquat azoté au sol. L’utilisation de plus en plus importante des chevaux comme animaux de trait justifie la production d'avoine[6]. Globalement l'intérêt du passage à l'assolement triennal est de permettre l'amélioration de l'élevage, en particulier d'animaux de trait qui à leur tour, avec un outillage amélioré[7], autorisent la culture d'une plus grande surface[1].

Charlemagne lui-même aurait constaté l'efficacité de l'assolement triennal et encouragé sa pratique[8].

Étendue[modifier | modifier le code]

En France, l'assolement triennal concernait le bassin parisien, les plaines d'Alsace et de Garonne, le Poitou. Au niveau européen on le retrouve surtout dans le nord, en Angleterre, dans les Provinces-Unies (futurs Pays-Bas et Belgique), en Allemagne et dans les terres noires d'Ukraine. À partir de 1600 approximativement, il laisse la place progressivement à des modes plus modernes d'exploitation, avec aménagement, puis disparition de la jachère[1].

Historique[modifier | modifier le code]

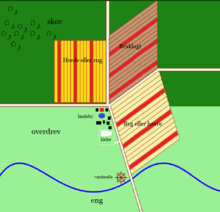

L'assolement triennal fonctionnait de manière collective dans la plupart des terroirs. Son bon fonctionnement est conditionné à l'existence d'un saltus (friche, lande, prairies) à proximité, ou d'une forêt pour le renouvellement de la fertilité par l'élevage. Historiquement, la pratique de cet assolement est contemporaine de l'introduction de la charrue en Europe vers le IXe siècle : sa généralisation a permis la phase d'extension agraire et les défrichements des Xe, XIe et XIIe siècles[3].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, Histoire des agricultures du monde: du néolithique à la crise contemporaine, Seuil, (ISBN 978-2-02-032397-0)

- Georges Editions du Seuil, Georges Duby et Armand Wallon, La formation des campagnes françaises: des origines au XIVe siècle, Éd. du Seuil, coll. « Histoire de la France rurale », (ISBN 978-2-02-004267-3)

- Florian Mazel, Nouvelle histoire du Moyen-Âge Le grand essor agraire, Seuil,

- Marc Bloch, Les Caractères originaux de l'histoire rurale française, Oslo, 1931, p. 31.

- Samuel Leturcq, La vie rurale en France au Moyen Âge, Paris, Armand Colin, , p. 44

- Jean Gimpel, La révolution industrielle du Moyen Âge, Paris, Éditions du Seuil, , p. 55

- Pascal Reigniez, L'outil agricole en France au Moyen âge, Errance, coll. « Collection des Hespérides », (ISBN 978-2-87772-227-8)

- P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam. Het Karolingische rijk en zijn ontbinding., 1948-1959 (lire en ligne), p. 33

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Thaër A. von, [1809] 1811. Principes raisonnés d’agriculture, traduction de EVB Crud, tome premier. Paris, Paschoud, ix + 372 p.

- Vouette I.,2010. Menus grains, in Les mots de l'agronomie, dictionnaire historique et critique, INRA, Paris.