Villa des roses d'Asnières-sur-Seine

La villa des roses est située sur la commune d'Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France.

La villa des roses est indissociable de la ville d'Asnières car les familles Rancy et François Bidel sont liées à l'histoire de la ville d'Asnières. Non seulement ils y établirent leur hôtel particulier, mais ils disposaient d'un chapiteau proche de la Seine, rue de Châteaudun, où ils faisaient hiverner leurs animaux[1],[2],[3]

Ce chapiteau servit pendant le premier conflit mondial, alors que l'activité des spectacles tournait au ralenti, de centre de dressage de chiens pour l'Armée[4].

Certains animaux de la ménagerie furent enterrés au cimetière des chiens[5].

Dès 1883, une rue d'Asnières fut baptisée du nom de François Bidel[5],[6].

Toute la famille repose dans le caveau familial Rancy/Bidel au cimetière d'Asnières sur seine. Un caveau pour le moins original puisqu'il était surmonté d'une statue grandeur nature d'un lion assis. Statue malheureusement récemment volée. La devise de la famille y est inscrite : "Leo inter leones."[5],[7]

Localisation[modifier | modifier le code]

Cette propriété était mitoyenne de celle du célèbre malletier Louis Vuitton qui a en partie disparue dans les années 1980 à la création du groupe LVMH.

Elles se situe sur une voie créée en 1860 au nord de l’ancienne propriété de la princesse Palatine et du baron de Prony. C’est le qu’elle prit la dénomination de « rue de la Comète.»[5],[6]

La propriété, dans le cadre du plan d’occupation des sols, (POS) révisé de la ville d’Asnières-sur-Seine, figure à l’annexe « patrimoine et paysage. » À ce titre, elle fait partie des édifices protégés et mis en valeur dans le plan local d’urbanisme. (PLU)[8],[9]

La propriété est incluse dans les « balades urbaines » organisées par le service tourisme de l’hôtel de ville d’Asnières/ Seine[9],[7]

Histoire[modifier | modifier le code]

Le temps des Rancy et des Bidel[modifier | modifier le code]

Cette propriété située au 13, rue de la Comète à Asnières-sur-Seine, est le reflet de deux célèbres dynasties du monde du cirque du XIXe siècle : la famille Rancy et la famille Bidel.

Théodore Rancy (1818-1892) est un héritier d’une longue lignée de saltimbanque. Il fut rendu célèbre par ses spectacles équestres[7],[3],[10].

Il triomphe le au cirque national des Champs-Élysées. Le tsar Nicolas Ier le sollicita pour donner à son seul profit des représentations au cirque impérial de Saint-Pétersbourg, dont la première eut lieu le [4]. Le , il fut invité par le vice-roi d'Égypte, Ismaël Pacha, à organiser les festivités pour l’inauguration du canal de Suez. Il inaugura le cirque du Caire le . Il mourut le . Il laissa cinq enfants, dont son fils Alphonse Rancy, qui avait épousé le à la mairie d’Asnières Jeanne Bidel, la fille de François Bidel[11],[12].

François Bidel (1839-1909)[modifier | modifier le code]

Il fut le plus fameux dompteur de son époque[13],[10],[4]. Sa célébrité était telle que le nom de Bidel fut donné aux voitures de banlieue à impériale de l'ancien réseau ferré français. Ce surnom leur a été donné car leur forme et celle des fenêtres à barreaux de l'étage supérieur évoquaient les roulottes de sa ménagerie[8]. En 1882, Victor Hugo dit de lui « c’est un lion parmi les lions. »[11]Sa ménagerie compta jusqu’à 150 pensionnaires : panthères noires, ours blancs, tigres du Bengale, loups, et bien sûr des lions dont le célèbre fauve Sultan[14].

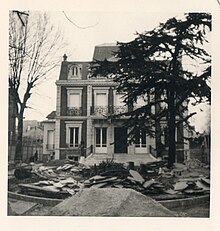

En 1882, il acheta au 13, rue de la Comète, à Asnières-sur-Seine, un terrain d’environ 1 300 m2 pour y faire édifier un hôtel particulier de 310 m2 de deux étages, au fond du jardin mais visible de la rue, flanqué de deux pavillons annexes donnant directement sur la rue[5]

La pendaison de crémaillère eut lieu le à la foire de Neuilly, appelée aussi fête à Neu-Neu[7].

Durant la période François Bidel, puis sous celle de son non moins célébre gendre Alphonse Rancy et de sa fille Jeanne, beaucoup de personnalités de l'époque défilèrent dans la villa des roses, tels que Victor Hugo, Sarah Bernhardt qui venait en voisine car elle vivait également à Asnières, rue Magenta depuis 1879, Rosa Bonheur et Alexandre Dumas fils qui y venait dîner très souvent, et qui y dormait lorsque le souper s'était quelque peu trop éternisé pour rentrer à Paris[15],[16].

Jules Verne était un ami très proche de Théodore Rancy. Alors qu'il était membre du conseil municipal d'Amiens, le cirque municipal fut inauguré le 23 juin 1889 par un discours de Jules Verne et par Théodore Rancy . Il fait partie de ce que l’on appelle les cirques Rancy, rares cirques d’hiver en France. Des relations assez étroites se poursuivirent avec Alphonse jusqu'au décès de Jules Verne en 1905, alors qu'Alphonse vivait avec sa femme Jeanne à la villa des Roses..

La fille de François Bidel, Jeanne Bidel Rancy, vécut dans cette maison jusqu’à son décès en 1955. Ses trois héritiers Marcelle, Albert et André Rancy vendirent la propriété en 1958[16].

André Rancy (1898/1964) épousa en avril 1939 Sarah Caryth. Cette dernière fut sans doute la dernière célébrité à habiter cette maison avec son mari. Elle fut célèbre tout d'abord comme danseuse nue avec un boa autour du cou, puis surtout comme dresseuse de lions[17].

Dans les années 50, André et Sarah travaillèrent pour le cirque d'Albert Rancy, le frère d'André. Lequel fit faillite[18].

Sabine Rancy, née en 1929, a créé en 1963 son cirque. Il fut le dernier cirque Rancy. Sabine était l'arrière petite fille de Théodore Rancy. Ce cirque périclita en 1977 et clôtura la saga Rancy dans le monde du cirque[18].

Le temps des Viguier[modifier | modifier le code]

En 1958. un couple de médecins, Christian et Jacqueline Viguier firent l'acquisition de la propriété[16].

Celle-ci était en très mauvais état. Elle avait de fait été lotie entre les différents propriétaires Rancy. Il n'existait pas de salle d'eau. Le jardin était en friche et le bassin central servait de piscine aux otaries.

Christian (1914-1990) et Jacqueline (1922-2011) Viguier entreprirent immédiatement une restauration complète des bâtiments et du jardin, qui dura quatre ans. (1958-1962)[18]

Fers forgés, mascarons, perron, statues : tous les éléments extérieurs de décoration furent sauvés. La façade de la villa fut remis à l'identique de 1886.

Le parc fut redessiné en 1962.

À la mort de Christian Viguier, en 1990, l’usufruit de la propriété revint à sa veuve Jacqueline Viguier[19].

Au décès de cette dernière, en , aucun travail de restauration n’avait plus été entrepris depuis 1960.

Ses enfants héritèrent du droit de propriété[20]. Ils prirent alors la décision de restaurer l’ensemble des bâtiments .

Un dossier fut présenté à la fondation du patrimoine avec le soutien des affaires culturelles de la mairie d'Asnières[9]. Néanmoins, cette fondation refusa toute aide financière au motif que le jour de la pendaison de crémaillère, en 1886, Asnières/seine ne pouvait déjà plus être considérée comme une zone rurale. L’arrivée du chemin de fer avait déjà fait exploser sa démographie[21].

Il fallait choisir des entreprises particulièrement performantes et habituées à intervenir sur des bâtiments d’exception.

La société CP Multi système fut immédiatement élue. Elle était déjà intervenue après la terrible tempête de 1999 qui avait endommagé une partie du toit en zinc. On avait donc pu juger la qualité de son travail. Elle avait préalablement été retenue pour effectuer la restauration du toit du magasin Le Printemps, de Reims, classé monument historique[22].

La société CP Multi systèmes introduisit l’entreprise J.M, avec laquelle elle avait l’habitude de travailler. Elle fut donc retenue pour tous les travaux de peintures et de restauration de pierres[22].

Décoration[modifier | modifier le code]

La construction de la villa des roses s'inscrit dans le contexte artistique particulier de la fin du XIXe siècle. Un certain académisme prédomine encore en milieu urbain. Mais une certaine extravagance architecturale apparaît aussi dans la construction de demeures bourgeoises qui mettent en scène des statues de héros ou déesses grecs, des grottes ou des cascades ruisselantes, comme dans le jardin de l'hôtel Vuitton, aujourd'hui disparu, mitoyen de la villa des roses. Certains architectes « officiels », ou tout du moins établis, présentent des projets qualifiés d'exotiques, sinon de « délirants. » comme Auguste Mayet, architecte qui fut maire d'Asnières de 1920 à 1925[10],[21].

La villa des roses est le fruit de ces différents courants. C'est un mélange particulier de styles architecturaux. On retrouve le style haussmannien dans la porte d'entrée de la villa ou les fers forgés du balcon et des fenêtres, mais aussi des inspirations puisées dans la mythologie grecque avec les deux statues portant des candélabres de chaque côté du perron[1].

Elle est surtout le fruit de la personnalité de François Bidel[10].

C'est pourquoi le monde du cirque est omniprésent dans les décors. La façade principale est ornée de motifs rappelant la vie du cirque, notamment des têtes de lion.

C'est aussi pourquoi la décoration extérieure de la « villa des roses » est flamboyante et hors du commun. On accède au rez-de-chaussée par un vaste perron en marbre, éclairé par deux lampadaires tenus au-dessus de leur tête par deux esclaves en bronze, l’une égyptienne et l’autre grecque[3].

La décoration intérieure était beaucoup plus sobre, Le mobilier choisi par Bidel était de style Louis XV[23],[24].

Mademoiselle Bidel, future madame Rancy, passait ses journées à jouer au piano[23].

Il existait dans la salle à manger deux panneaux de bois peints par Rosa Bonheur (qui ne sont plus aujourd'hui dans la villa) représentant les lions Sultan et Saida[25],[26].

L'un des tableaux représentant le couple de fauves est passé en ventes aux enchères à Paris, salle Drouot, le 18 juin 2010. Vente de la maison PIASA. (Lot 17)[27]

Ils sont le reflet de la profonde amitié qui liait Rosa Bonheur et François Bidel[3],[4],[10],[14],[15].

Rosa Bonheur a également peint pour Bidel une aquarelle représentant le lion Sultan. Cette aquarelle n'est plus dans la Villa des roses. Elle est conservée au Minneapolis Institute of art. (USA)[26]

Des articles de presse révèlent que Bidel possédait en outre chez lui deux autres œuvres de Rosa Bonheur. Une étude de la tête du lion Sultan et un galet de la plage de Nice sur lequel l'artiste a peint une tête de lion[17],[25],[26].

Il reste aujourd'hui des éléments de décors d'origine : de superbes cheminées ainsi que des parquets datant de la création de la villa, plafond à caisson dans la salle à manger, un magnifique pavement dans l'entrée et les couloirs du rez-de-chaussée, quelques vitraux dont un triptyque représentant l'assassinat de César par Brutus signé Janin.

Les Janin furent des maîtres verriers célèbres qui exécutèrent les vitraux de la verrière de la propriété Vuitton.

Jardins[modifier | modifier le code]

Le cèdre du Liban devant le corps de logis principal est inscrit à l’inventaire départemental des « arbres remarquables » et est répertorié comme arbre à protéger au titre de l’article L 123-1 7 du Code de l’urbanisme[9].

En 2023, l'actuelle maîtresse de maison, aidée par le jardinier paysagiste Yann Léger installé à (77) Baby, repensa et recomposa le jardin dans l'esprit de son origine, tel que décrit par François Bidel dans ses mémoires de 1888[11].

Architectes[modifier | modifier le code]

Qui est l'architecte de la villa des roses ? Voici une question très délicate car les premiers permis de construire en France ont été délivrés à partir de 1902. Préalablement, il n'y avait aucune obligation légale. De plus, La Mairie d’Asnières ne conserve dans ses archives que des permis de construire à partir de 1930. Il est donc hautement probable qu’il n’y ait pas eu de permis de construire pour la villa des roses[5].

Malgré des recherches approfondies à la Bibliothèque Nationale de la rue de Richelieu, la bibliothèque François Mitterrand, à la documentation du musée d'Orsay, des contacts avec les descendants des Rancy, du musée Sarah Caryth, la visite aux archives départementales des Hauts de seine, et bien d'autres recherches, nous ne pouvons émettre que des hypothèses et une seule certitude[5],[28],[29],[30].

Hypothèse Vielard architecte[modifier | modifier le code]

Cet architecte d'Asnières a proposé vers 1880/1890 à ses clients des pilastres de clôtures très similaires à ceux de la Villa des roses, mis à part bien entendu les effigies de lions[30].

Est-il à l'origine de la construction du mur d'enceinte et de la grille d'entrée dont François Bidel était si fier ? Par extension, peut-on imaginer qu'il fut le concepteur du logis principal ?

Hypothèse Goddard / Léonard, architectes[modifier | modifier le code]

A. Goddard, aidé d'Alfred Léonard qui prit sa succession en 1890, fut l'architecte du « château » Pouget, à Asnières, bâti en 1889.

Le « château Pouget », nom donné à cette propriété par les habitants d'Asnières, était en fait l'hôtel particulier d'une famille aisée, situé face au château d'Asnières, dans le parc Voyer-d'Argenson.

Au grand dam de l'association des amis du château d'Asnières, cet hôtel particulier fut détruit au début des années 1980[5],[30].

Il offrait des similitudes troublantes avec la Villa des roses.

Une grande maison en pierre de taille sur 3 niveaux ;

- un premier niveau bâti à 180 cm du sol, sorte de rez-de-chaussée surélevé ;

- Un premier étage majestueux ;

- un balcon au premier étage ;

- un deuxième étage partiellement mansardé ;

- une parfaite symétrie de la façade ;

- un perron de pierre précédé d'un escalier avec rampes s'écartant vers le bas ;

- des fenêtres à meneaux avec encadrement sculpté ;

- des toits assez pentus en ardoises et des ornements en zinc ;

- des lucarnes ; un accès au sous-sol par un escalier de service extérieur mais aussi par un escalier intérieur sous l'escalier magistral.

- Un grand vestibule avec au sol une mosaïque ;

- des parquets en panneaux de chênes qui, du fait de l'assemblage des panneaux, formaient des losanges ;

- un plafond à caisson dans la salle à manger ;

Toutes ces particularités se retrouvent dans la villa des roses.

Nous savons que François Bidel a privilégié les entreprises locales. Les vitraux Janin en sont le meilleur exemple.

Or, les corps de métier étant intervenus lors de la construction du château Pouget étaient tous d'Asnières ou très proches[30].

La certitude Mayet[modifier | modifier le code]

L'architecte renommé Auguste Mayet, installé à Asnières, 18, rue de la Concorde, est bien intervenu sur la villa. Pas en tant que créateur de la propriété, mais bien plus tard dans des circonstances tout à fait exceptionnelles[29].

Le 21 mars 1915, Asnières fut victime d'un bombardement par Zeppelin. La Villa des roses fut touchée et subit des dégâts sur sa toiture et certains « vitraux artistiques. »[28]

Le 10 juin 1916, Rancy donna mandat à Auguste Mayet de le représenter à titre gratuit devant la commission de versement des dommages de guerre[28].

Le 28 juin 1919, Rancy a accepté le montant des dommages proposé par la commission d'indemnisation[28].

Rappelons qu'entre 1920 et 1925, Auguste Mayet fut le maire d'Asnières[5].

Quels liens unissaient Auguste Mayet et François Bidel au point que l'un travaille gratuitement pour l'autre ? Mystère ! A moins que l'explication soit que les deux hommes appartenaient à une même loge maçonnique. Hypothèse émise par le rédacteur en chef de la revue "le monde du cirque".

Références[modifier | modifier le code]

- « Bidel », Le Figaro Illustré, no Numéro Spécial 92,

- « Estimation de Ménagerie Bidel », Le Monde,

- « Bidel », Les Hommes d'Aujourd'hui,

- La Magie du cirque : les Rancy de 1785 à nos jours de J. Rancy.

- Archives de la ville d'Asnières

- René Deflandre, Dictionnaire historique et géographique des Voies Publiques d'Asniéres,

- Office du tourisme d'Asnières. Bulletin "Asnières info."

- PLU de la ville d'Asnières

- Courrier privé de l'adjoint au maire d'Asnières chargé de la culture

- « Un lion parmi les lions » d’Albert Rancy

- François Bidel, Mémoires,

- Jacques Bruyas, Les 100 ans du cirque Rancy

- « Bidel », La Revue Comique de Normandie,

- Conférence de Katie Hornstein, professeure d'histoire de l'art à l'Université de Yale (USA).

- Archives du château de Rosa Bonheur

- Acte Notarié chez maitre Sainte-Beuve Colombes 1958.

- Courriers musée Sarah Caryth Février 2024

- Factures diverses de restauration (1958-1961)

- Acte de notoriété chez maître Etasse Notaire à Paris

- Acte notarié chez maitre Beuve à Paris

- Archives Municpales - Démographie de la ville d'Asnières

- Factures émises en 2012 par les sociétés CP multisystème, JM et Pinheiro, -

- Hugues Leroux, Les jeux du cirques

- Jacques Rancy, La magie du cirque : les Rancy de 1785 à nos jours, Éditions LUGD,

- Lettre Musée Rosa Bonheur

- Katie Horstein, Myth and Menagerie,

- Artprice répertoire 2010

- Archives départementales des Hauts de seine

- Archives de la préfecture de police de Paris

- Services de documentation du musée d'Orsay

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Hugues Leroux, Les jeux du cirque et la vie foraine, Éditions Plon, .

- Jacques Rancy, La magie du cirque : les Rancy de 1785 à nos jours, Éditions LUGD, .

- Armand Gatti, En direct de la cage aux lions, Éditions du Seuil.

- Albert Rancy, Un lion parmi les lions, .

- Jacques Bruyas, Les 100 ans du cirque Rancy, Éditions du cirque Rancy.

- Isabelle Hannequart, Sarah Caryth Rancy, la dame du cirque, Éditions Monumenta, .

- Mémoires. Bidel. 1888. Librairie de l'art.

- Asnières sur seine au cours de siècles. Lucienne Jouan. 1976 UNAL

- Dictionnaire historique et géographique des voies publiques d'Asnières. Renè Deflandre. 1995

- Myth and Ménagerie. Katie Hornstein. Yale university. 2024

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- La ville d'Asnières-sur-Seine

- François Bidel

- Théodore Rancy

- Le cirque Rancy

- La rue de la Comète

- La Fête à Neu-Neu

- Joseph Janin

- Immeuble Bergeret

- Cimetière ancien d'Asnières-sur-Seine

- Jules Verne

- Parc Voyer-d'Argenson

- Sarah Bernhardt

- Rosa Bonheur

- Alexandre Dumas fils