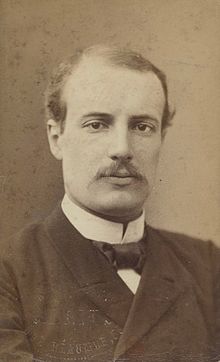

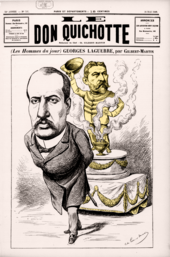

Georges Laguerre

| Georges Laguerre | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Député 1883-1893 puis 1910-1912 | |

| Gouvernement | IIIe république |

| Groupe politique | Extrême-Gauche (1883-1888) Groupe boulangiste (1888-1891) PRS (1910-1912) |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Ancien 1er arrondissement de Paris |

| Date de décès | (à 55 ans) |

| Conjoint | Marguerite Durand (1888-1895) |

| Résidence | Vaucluse et Seine |

| modifier |

|

Georges Laguerre né le à Paris et mort le à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) est un avocat et homme politique français boulangiste.

L'avocat[modifier | modifier le code]

Georges Laguerre fit ses classes au lycée Condorcet de Paris, souhaitant intégrer Saint-Cyr mais fit finalement des études de droit, qu'il termine en 1879.

Il devint secrétaire d'Adolphe Thiers avant de s'en éloigner pour devenir un avocat radical, défenseurs des ouvriers[1].

Au cours des années 1880, l'avocat radical se fit une réputation en assurant la défense des anarchistes. En octobre 1882, il plaida pour les ouvriers de Montceau-les-Mines, accusés d'être des émeutiers, puis il assura la défense de Fournier, un ouvrier de Roanne, soupçonné d'avoir tiré sur son patron lors d'une grève. Puis, il gagna la célébrité pour ses plaidoiries lors des procès d'Émile Pouget et de Louise Michel en 1883. Enfin, à Lyon, il était à la barre pour défendre les anarchistes lors du procès des 66[2].

Il subit pourtant un retentissant échec lors du procès d'Antoine Cyvoct où sa plaidoirie est jugée médiocre car mal préparée. Son client est condamné à mort, puis voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité en Nouvelle-Calédonie sur intervention du ministère public[2]. Cependant, s'il est un talentueux orateur, il fait souvent dans la facilité dans la recherche de cas à défendre[1].

L'homme politique[modifier | modifier le code]

Collaborateur à La Justice, le journal de Clemenceau, il remplaçant Alfred Naquet, élu sénateur, comme député de Vaucluse (1883-1889) et (1910-1912) et de la Seine (1889-1893). Il s'inscrit alors au groupe de l'extrême-gauche. Il collabore quelque temps au Matin. Il s'éloigne de Clemenceau pour se rapprocher de Henri Rochefort dans les intransigeants, voyant qu'il ne peut dépasser l'aura de Clemenceau chez les radicaux.

Ardent révisionniste, il est réélu en 1885 et choisit l'aile intransigeance en 1886 puis le boulangisme, une voie qui lui semble mener au pouvoir. Il le choisit aussi car il est menacé de saisie pour dette et que l'entourage de Georges Boulanger peut lui donner des subsides. Il devient un proche conseiller politique du général, le recruteur et le principal fondateur du Comité républicain national, ainsi que le chef parlementaire du boulangisme[1]. Laguerre prend la direction du journal La Presse en juin 1887 qui devient l'organe principal du boulangisme, lorsque Laguerre le rachète en avril 1888. Le titre ne se vendant très peu et Laguerre écrivant finalement peu à l'intérieur, il est vendu au trois quart aux royalistes en avril 1889[3].

Il rejoint le « groupe ouvrier » de 1886. Il termine ensuite sa carrière dans les rangs du Parti républicain-socialiste, héritier des Socialistes indépendants.

Franc-maçon, il est initié dans la loge « La libre conscience », qu'il préside entre 1870 et 1871, il quitte cet atelier pour rejoindre « Les libres penseurs » du Pecq de la Grande Loge symbolique écossaise. À la mise en sommeil de cette loge pour avoir initié Maria Deraismes, il rejoint « Les disciples du progrès » à Paris, où il retrouve Alfred Naquet[4].

Famille et vie privée[modifier | modifier le code]

Jean-Henri-Georges Laguerre est le fils de Léon Laguerre (1822-1904), docteur en droit et maître-clerc de notaire chez Me Dufour, et d'Augustine-Marie-Clarisse Guichard (1829-1887). Il s'agit d'une famille conservatrice qui a des liens avec les milieux politiques[1].

Fils de M. Beaulieu, professeur de droit à la faculté de Nancy, Léon Laguerre porte le patronyme de son père adoptif, le docteur Jean-Nicolas Laguerre (1795-1873)[5].

Les grands-parents maternels de Georges Laguerre sont Pierre Guichard et Madeleine-Françoise-Camille Amic. Cette dernière est la cousine issu-de-germain d'Adolphe Thiers[6].

Laguerre a publié ces dernières informations généalogiques en 1889, en réponse à une note publiée par la Gazette de Francfort et rapportée par Le Temps du , il évoque le grand-père maternel de sa première épouse et cousine germaine[7] : c'était un Allemand nommé Wœhnitz, installé à Paris après avoir fait fortune à l'île Maurice[6]. Wöhrnitz (avec un « r »). Il est le frère de Henri-Maxime Laguerre, futur député de l'Ain et petit-fils du docteur Jean-Nicolas Laguerre[8].

En 1888, Georges Laguerre épouse en secondes noces Marguerite Durand, dont il divorce le . Le de la même année, il se remarie au Vésinet avec Apolline-Marie-Eugénie Tarin (1861-1935), veuve de René Garin de Lamorflan[9] (beau-frère d'Henri-Maxime Laguerre).

Il habite au 30 rue Pierre-Guérin (16e arrondissement de Paris)[10].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Origine populisme, p. 300-301.

- Georges Laguerre, avocat des anarchistes

- Origine populisme, p. 462.

- Julien Rycx, La franc-maçonnerie et la crise boulangiste : 1886-1891, Éditions du Septentrion, , 232 p. (ISBN 978-2-7574-2855-9), p. 82 .

- La Croix, 12 avril 1888, p. 1.

- Georges Laguerre, « Un mot personnel », La Presse, 7 mars 1889, p. 1.

- Geneanet

- Archives de Paris, état civil du 9e arrondissement, registre des naissances de 1863, acte no 716 du 9 avril (vue 16 sur 22).

- Archives des Hauts-de-Seine, état civil du Vésinet, registre de 1895-1897, acte no 172 du 16 octobre 1895 (vue 107 sur 377).

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, septième édition, 1963, t. 2 (« L-Z »), « Rue Pierre-Guérin », p. 272.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- « Georges Laguerre », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

- Julien Rycx, « Apprentissage, réception et diffusion d'une culture républicaine : la jeunesse au service de la nation, l’exemple de Georges Laguerre (1876-1880) », dans Pierre Allorant, Walter Badier et Jean Garrigues (dir.), Les dix décisives : 1869-1879, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 450 p. (ISBN 978-2-7535-8386-3, lire en ligne), p. 83-92.

- Bertrand Joly, Aux origines du populisme : histoire du boulangisme, Paris, CNRS Éditions, (ISBN 978-2-271-13972-6).

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à la vie publique :

- Biographies Assemblée nationale (1889-1940)

- Avocat français du XIXe siècle

- Boulangiste

- Personnalité du Parti républicain-socialiste

- Personnalité provençale du XIXe siècle

- Député de Vaucluse (Troisième République)

- Député de la Seine (Troisième République)

- Député de la troisième législature de la Troisième République

- Député de la quatrième législature de la Troisième République

- Député de la cinquième législature de la Troisième République

- Député de la dixième législature de la Troisième République

- Membre de la Ligue des patriotes

- Collaborateur de La Justice

- Naissance en juin 1856

- Naissance dans l'ancien 1er arrondissement de Paris

- Décès en juin 1912

- Décès à Gournay-sur-Marne

- Décès en Seine-et-Oise

- Décès à 55 ans