Chalcophora oligocenica

Le coléoptère Chalcophora oligocenica est une espèce fossile du genre Chalcophora, de la famille des Buprestidae, dans l'ordre des Coleoptera.

Classification[modifier | modifier le code]

L'espèce Chalcophora oligocenica a été publiée en 1937 par le paléontologue français Nicolas Théobald (1903-1981)[1].

Fossile[modifier | modifier le code]

Cet holotype 5, de l'ère Cénozoïque, et de l'époque Oligocène (33,9 à 23,03 Ma.) fait partie de la collection Coquand, de l'école des Mines de Paris[note 1] et se trouvait dans les marnes calcaires séparant des bancs de gypse exploités à la "Montée d'Avignon" d'Aix-en-Provence.

Étymologie[modifier | modifier le code]

L'épithète spécifique oligocenica signifie en latin « oligocène », la période géologique du fossile.

Description[modifier | modifier le code]

Caractères[modifier | modifier le code]

La diagnose de Nicolas Théobald en 1937[2],[note 2] :

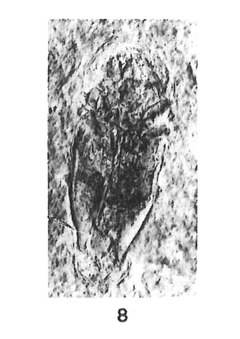

« Insecte de grande taille, dont on voit le moule de la face dorsale. tête vaguement indiquée; arrondie à l'avant; front sillonné. Prothorax légèrement rétréci à l'avant; côtés à peine convexes; bord postérieur sinué; surface du corselet marquée de bosselures longitudinales irrégulières et portant une plage médiane lisse dessinant une crête peu élevée dans la moitié postérieure du corselet; par transparence apparaît l'impression du fémur I gauche. Écusson petit, à pointe mousse. Élytres environ 3 fois plus longs que larges, amincis vers l'extrémité, légèrement contractés et rebordés dans la moitié antérieure; surface peu bombée, sauf sur le bord extérieur et principalement vers le sommet; ornementation formée de stries ponctuées; stries apparaissant comme une succession de petits carrés portant chacun une légère dépression circulaire en son centre; cette ornementation n'est d'ailleurs bien visible que dans la partie médiane ; élytres bâillant fortement vers l'arrière, faisant apparaître quelques segments abdominaux et le pygidium. »[2].

Dimensions[modifier | modifier le code]

La longueur totale est de 38 mm et les élytres 19 mm pour une largeur maxima des élytres de 6,5 mm[2]

La taille est supérieure à celle de tous les Buprestidae de nos régions et aussi à celle des fossiles de Buprestidae d'Oeningen.

Affinités[modifier | modifier le code]

La conformation de la tête (arrondie à l'avant, front sillonné) le rapproche du genre ChalcophoraSOLIER.

L'ornementation des élytres (stries ponctuées) rappelle le genre Ancylochira.

Il n'a pas le thorax nettement rétréci après le milieu du genre Capnodis[2].

Biologie[modifier | modifier le code]

« Les Buprestidae sont des insectes thermophiles »[2].

Galerie[modifier | modifier le code]

- Quelques espèces vivantes du genre Chalcophora.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Publication originale[modifier | modifier le code]

- [1937] Nicolas Théobald, « Les insectes fossiles des terrains oligocènes de France 473 p., 17 fig., 7 cartes,13 tables, 29 planches hors texte », Bulletin Mensuel de la Société des Sciences de Nancy et Mémoires de la Société des sciences de Nancy, Imprimerie G. Thomas, , p. 1-473 (ISSN 1155-1119 et 2263-6439, OCLC 786027547).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives au vivant :

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

Références taxonomiques[modifier | modifier le code]

- (en) Référence Paleobiology Database : †Chalcophora oligocenica Theobald 1937 (jewel beetle) (consulté le )

- (fr + en) Référence GBIF : Chalcophora oligocenica Theobald, 1937 (consulté le )

Références[modifier | modifier le code]

- (en) Référence Paleobiology Database : †Chalcophora oligocenica Theobald 1937 (jewel beetle) (consulté le )

- Nicolas Théobald 1937, p. 296.