Wikipédia:Sélection/Monde antique

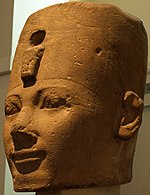

Égypte antique Thoutmôsis Ier ou Djéhoutymosé Ier est le troisième pharaon de la XVIIIe dynastie durant le Nouvel Empire. Il prend le pouvoir à la mort d’Amenhotep Ier, avec qui il ne semble pas avoir de liens familiaux directs. D’après Manéthon, Thoutmôsis Ier règne douze ans et neuf mois. On situe son règne aux alentours de -1504 à -1492. Sans doute d'un âge au moins égal à celui de son prédécesseur, Thoutmôsis Ier est déjà père lorsqu'il monte sur le trône. Durant son règne, il fait de grandes campagnes au Levant (jusqu'à l'Euphrate) et en Nubie, repoussant les frontières de l’Égypte plus loin que jamais auparavant. Il construit de nombreux temples en Égypte et fait vraisemblablement creuser, pour lui-même, le premier tombeau de pharaon attesté dans la vallée des rois et établit son temple funéraire à Deir el-Bahari à l'emplacement où sa fille, Hatchepsout construira le sien. Cette dernière est mariée à son fils et successeur Thoutmôsis II. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Grèce antique Diomède l'Argien, qui ne doit pas être confondu avec son homonyme Diomède de Thrace célèbre pour ses chevaux anthropophages, est un héros qui apparaît dans plusieurs conflits légendaires. Fils de Tydée, un des sept contre Thèbes, il venge son père en prenant part à la guerre des Épigones au cours de laquelle il prend la cité thébaine. Il participe ensuite à la guerre de Troie, où selon le Catalogue des vaisseaux il commande 24 nefs de guerriers. Constamment protégé par Athéna, il figure le guerrier absolu dans l'Iliade où il se distingue par ses exploits martiaux et pousse l'audace jusqu'à s'attaquer aux dieux : il blesse Arès et Aphrodite, et poursuit Apollon. Après son retour de Troie, il est néanmoins en butte à la vengeance d'Aphrodite, qui détourne de lui sa femme ; Diomède part alors s'installer en Grande Grèce. Lire cet article Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Grèce antique |

Rome antique La Psychomachia, ou en français Psychomachie (du grec ancien Ψυχομαχία, « combat de l'âme » ou « combat pour l'âme »), est une œuvre du poète chrétien Prudence (né en 348 et mort après 405) qui met en scène le combat entre les figures allégoriques des vices et des vertus. Ce poème passe pour une des œuvres majeures de l'épopée chrétienne en langue latine. Du point de vue stylistique, il est très proche de la poésie latine classique, notamment de modèles comme l'Énéide, de Virgile. Les manuscrits médiévaux sont souvent copieusement annotés de gloses et partiellement accompagnés d'enluminures, témoignant de la popularité du texte. L’œuvre en effet a eu une influence considérable sur l'art du Moyen Âge, aussi bien sur la poésie allégorique que sur la peinture et la sculpture. C'est un des poèmes antiques les plus cités au Moyen Âge. Autres articles sélectionnés au sein du portail Rome antique |

Amérique précolombienne L’économie des Iroquois, telle qu’elle est apparue aux premiers colons européens, reposait sur une organisation collective de la production qui combinait l’agriculture et des activités de type chasse et cueillette. Ce système économique était commun dans ses grands traits à toutes les tribus de la Confédération iroquoise – les Iroquois proprement dit – et plus largement à l’ensemble des peuples iroquoiens du nord - dont les mieux connus sont les Hurons – qui vivaient dans la région correspondant aujourd’hui à l’État de New York et à la zone des Grands Lacs. La Confédération iroquoise s’était constituée peu de temps avant la venue des Européens par le regroupement de cinq tribus, les Cinq-Nations (Sénécas, Cayugas, Onondaga, Oneidas et Mohawks), auxquelles une sixième (les Tuscaroras) s’adjoignit plus tard. Quant aux peuples hurons, bien qu’ennemis traditionnels des Iroquois, ils appartenaient à la même famille linguistique et pratiquaient une économie similaire. Ces peuples étaient avant tout agriculteurs et se nourrissaient des « trois sœurs » communément cultivées parmi les groupes amérindiens : le maïs, le haricot et la courge. Semi-sédentaires, ils complétaient leur alimentation par la pêche, au printemps, et la chasse, pour laquelle les hommes quittaient les villages de l’automne à l’hiver. Ils avaient élaboré des formes culturelles spécifiques, en rapport avec leur mode de vie. Au nombre de ces créations figuraient leurs conceptions de la nature et de la gestion de la propriété. Les Iroquois avaient développé une économie très différente du système occidental aujourd’hui dominant. Elle se caractérisait notamment par la propriété collective du sol, une division du travail selon le genre et un mode d’échange fondé principalement sur l’économie de don. Dans cette société relativement homogène, les conflits endémiques avec les nations voisines entretenaient un élément de différenciation interne par le flux de captifs qu’ils produisaient et dont le statut pouvait aller de l’esclavage à l’adoption… Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne |

Proche-Orient ancien L'Urartu ou Ourartou (en arménien Ուրարտու) est un royaume constitué vers le IXe siècle av. J.-C. sur le haut-plateau arménien, autour du lac de Van (actuelle Turquie orientale). À son apogée au milieu du VIIIe siècle, son territoire s'étend également sur les pays voisins : Arménie autour du lac Sevan, nord-ouest de l'Iran autour du lac d'Ourmia, nord de la Syrie et de l'Irak, voire le sud de la Géorgie. Le terme « Urartu » servait à désigner cet État dans les sources de l'Assyrie, son grand adversaire. Dans leurs inscriptions dans leur propre langue, ses rois parlaient de Biaineli. Ce royaume et sa culture disparaissent dans le courant de la première moitié du VIe siècle av. J.-C. dans des conditions inconnues, laissant la place aux Arméniens. L'Urartu a d'abord été connu par les sources écrites provenant de l'Assyrie, royaume qui est son principal adversaire au sud de son territoire (du Xe au VIIIe siècle av. J.-C.). Cela a permis de situer les rois urartéens dans la chronologie de l'histoire du Proche-Orient ancien. L'exploration des territoires qu'ils ont dominés a permis la redécouverte de plusieurs de leurs inscriptions. Les fouilles régulières ou clandestines sur de nombreux sites urartéens ont permis de mieux connaître l'organisation de ce royaume et sa culture, même si les connaissances restent encore essentiellement limitées aux manifestations de son administration et de ses élites. Cela a révélé un État qui a certes été marqué par l'influence assyrienne, mais a aussi développé de forts caractères propres, qui se voient notamment dans la réalisation de vastes forteresses servant de centres administratifs, ou encore la mise au point d'une métallurgie du bronze d'une qualité remarquable. Autres articles sélectionnés au sein du portail Proche-Orient ancien |