Wikipédia:Sélection/France/Par région

Alsace La saison 2010-2011 du Racing Club de Strasbourg voit le club disputer la treizième édition du Championnat de France de football National, championnat auquel le club participe pour la première fois de son histoire, ceci après avoir terminé 19e de Ligue 2 à l'issue de la saison 2009-2010, qui a été particulièrement chaotique. Début , le club aurait pu, si son appel auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des clubs professionnels n'avait pas été reçu, intégrer pour raisons financières le groupe A (Est) du Championnat de France amateur (CFA), le quatrième échelon footballistique français. La première moitié de saison du Racing se caractérise par « un départ poussif et des nuls qui s'accumulent » selon Barbara Schuster, pour aboutir à une onzième place au classement à la pause hivernale. En janvier, l'équipe entame une « improbable remontée » qui la voit revenir vers les premières places et finalement échouer à la quatrième, à trois points du dernier club promu, l'EA Guingamp. La saison, « calamiteuse en coulisses, la pire de l'histoire du club », est marquée par de nombreux problèmes extra-sportifs. La fin de la saison est ponctuée par maints rebondissements, dont notamment un abandon du statut professionnel, une relégation administrative en Championnat de France amateur de football par la DNCG, décision maintenue en appel malgré une tentative de rachat du club. Après un dépôt de bilan et un placement en redressement judiciaire, le Racing Club de Strasbourg, racheté par Frédéric Sitterlé, annonce en août sa relégation volontaire en CFA 2 (D5). La saison 2011-2012 est ainsi la première depuis 1944 à être disputée sous statut amateur. |

Aquitaine Jacques Delisse, né le à Dax et mort le à Bordeaux, est un botaniste et pharmacologue français qui participa à la première partie de l'expédition vers les Terres australes commandée par Nicolas Baudin au départ du Havre à compter du . Installé à bord du Naturaliste, il herborisa à Tenerife puis descendit à l'île de France, l'actuelle île Maurice, durant une escale qui vit plusieurs autres membres renoncer à la suite du voyage d'exploration scientifique dans lequel ils étaient engagés. Il demeura dans la colonie de l'océan Indien malgré la capture de cette dernière par les Britanniques, y ouvrit la première pharmacie connue et fut par la suite le cofondateur de la Société d'histoire naturelle de l'île Maurice et d'une banque appelée banque de Maurice. Il ne rentra en France avec ses enfants qu'à la mort de sa femme rencontrée sur place. |

Auvergne-Rhône-Alpes Joseph Malègue est un écrivain français né le à La Tour-d'Auvergne et mort à Nantes le . Aîné de cinq enfants, renfermé et solitaire, il a cependant une enfance heureuse marquée par la foi de sa mère. Élève d'abord médiocre, il termine brillamment ses humanités, puis de nouveaux échecs dus à la maladie altèrent sa santé au physique et au moral, hypothéquant les carrières dont il rêve. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie rurale liée aux notables catholiques en déclin, évincés par une classe en ascension depuis la proclamation de la République en 1870. Cette première crise du catholicisme, aggravée par la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 l'affecte lui et les siens. Elle précède de peu la crise moderniste de 1907, critique radicale mettant en cause scientifiquement l'interprétation traditionnelle des Évangiles. La crise, cette fois, ronge, chez Malègue, jusqu'à ses raisons de vivre. Pour Hervé Serry, le modernisme contraint l'Église à faire taire un clergé tenté par cette critique, ouvrant ainsi un espace dans le champ intellectuel religieux pour les écrivains de la Renaissance littéraire catholique. L'Église compte, pour s'imposer à nouveau dans le domaine des idées, sur ces laïcs plus sûrs qu'un clergé formé aux savoirs liés à l'exercice de son autorité doctrinale, disposant, s'il le veut, des armes intellectuelles pour la subvertir. Or, ses quinze années d'études à Paris mettent Malègue au contact des intelligences et acteurs (de tous bords) de ces bouleversements pénibles aux catholiques. Il acquiert ainsi, malgré son échec à l'École normale, une immense culture philosophique, théologique, sociologique, géographique, littéraire, économique, juridique, qui lui permet de comprendre et d'assumer ce que les écrivains de la renaissance catholique appréhendent mal, intellectuellement (le modernisme) ou sociologiquement (le déclin des notables catholiques). Malgré cet échec, les maladies, la Première Guerre mondiale et le sentiment souvent exprimé d'avoir « raté sa vie », il travaille de 1912 à 1933 à un très long manuscrit sur cette crise. Le , à Nantes, il épouse Yvonne Pouzin première femme praticien hospitalier en France, alors âgée de 39 ans. Yvonne Pouzin va jouer un rôle décisif dans la carrière de son mari. Elle l'aide moralement à compléter puis à faire publier le manuscrit d'Augustin ou Le Maître est là. Ce roman, qui paraît en 1933, consacre tardivement le parfait inconnu qu'est Malègue jusque-là comme « un grand de la littérature ». Cinq décennies plus tard, Émile Goichot le considère toujours comme « le roman du modernisme ». Il souligne fortement l'importance de l'intelligence dans la démarche de la foi, face à cette plus grande crise du catholicisme qui le frappe en plein cœur. Dans ce roman « philosophique » et de la mort de Dieu (Lebrec), racontant beauté des femmes, splendeur des paysages, ironie des situations, sons, couleurs, odeurs, la pensée jaillit du récit concret pour marquer durablement ses lecteurs jusqu'au XXIe siècle avec des gens comme André Manaranche ou le pape François... |

Bourgogne L'histoire de la Bourgogne retrace le passé du territoire que l'ancienne région administrative française de Bourgogne a en majeure partie repris de l'ancien duché. Elle l'inscrit dans la suite des ensembles géopolitiques qui, dans cet espace et au-delà, ont partagé le même nom. Terre de passage, ouverte entre le Nord et le Sud, la région de Bourgogne et ses ressources naturelles ont très tôt favorisé la présence de l'homme. Depuis Homo erectus, la présence de l’homme a été continue en Bourgogne où il a laissé d'abondants vestiges. Le vase de Vix, objet exceptionnel, témoigne notamment de la présence des tribus celtes sur le sol bourguignon. De Bibracte à Alésia, en passant par Autun, s'y relèvent les traces de la conquête de la Gaule par Jules César. Le premier royaume portant le nom de « Bourgogne », regnum Burgundiæ en latin (« royaume de Burgondie »), est l'œuvre des Burgondes. Vaincu par les Francs, ce peuple laisse en héritage un ensemble territorial qui perpétue son nom. Tour à tour, pendant dix siècles, au milieu de luttes continuelles, les familles régnantes de l'histoire – Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons – effacent et redessinent les frontières et le statut politique de ce territoire, donnant au vocable « Bourgogne » des acceptions différentes. La Bourgogne du Moyen Âge voit naître avec les abbayes de Cluny et de Cîteaux les plus grands mouvements de la réforme monastique. Les deux célèbres abbayes furent pendant plusieurs siècles tout à la fois des foyers de science dogmatique, de pensée réformatrice, des centres d'activité économique et sociale, artistiques et même politiques de premier ordre pour toute l'Europe. Des édifices comme la basilique de Vézelay et l'abbaye de Fontenay témoignent encore de ce rayonnement. Quelques siècles plus tard, l'entreprise des ducs de Valois marque profondément son histoire. Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire font de leur État une grande puissance européenne qui englobe la Belgique et la Hollande actuelles et qui devient la rivale du royaume de France. Philippe le Bon, fondateur de l'ordre de la Toison d'or, fait rayonner sa cour et étend sa renommée jusqu'en Orient. Son fils Charles le Téméraire mate les révoltes de Gand en Flandre et de Liège. Il élève à son apogée l'État bourguignon, mais sa mort à la bataille de Nancy en 1477 fait rentrer définitivement la partie proprement bourguignonne du duché dans le domaine de la couronne. Cependant, la fille de Charles, Marie de Bourgogne, sauve son pouvoir sur les États du nord, donnant naissance à une descendance qui aboutit à Charles V dit Charles Quint, né à Gand, qui ne cessa de revendiquer la Bourgogne, source de conflits incessants avec la monarchie française... |

Bretagne L'hôtel Gabriel est un ensemble de bâtiments du XVIIIe siècle situé dans l'enclos du port à Lorient, en France. Ils sont l'œuvre de Jacques Gabriel, dans le cadre d'une commande passée par la compagnie perpétuelle des Indes pour la construction d'un siège des ventes de ses marchandises. Les deux pavillons sont construits selon un plan symétrique et dans un style classique. Ils sont situés de part et d'autre d'une cour d'honneur, bordés au sud par un jardin à la française de deux hectares, et au nord par une place d'armes. Ils sont détruits lors de la Seconde Guerre mondiale mais reconstruits à l'identique entre 1956 et 1959. Récupérés par la Marine royale en 1770 après la dissolution de la compagnie perpétuelle des Indes, ils sont utilisés par son état-major pendant près de deux siècles. En 2000, la municipalité de Lorient les rachète et y installe son service des archives. |

Centre Saint-Quentin-sur-Indrois (prononcé [sɛ̃ kɑ̃.tɛ̃ sy.ʁ‿ɛ̃d.ʁwa]) est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire et l'ancienne province de Touraine. Dès le Néolithique, l'Homme s'installe à Saint-Quentin, sur le plateau fertile de la Champeigne tourangelle. Cette occupation est pérenne au fil des millénaires, attestée par les vestiges de mégalithes, de tumulus, de voies antiques et de sarcophages mérovingiens. L'histoire médiévale de la paroisse, dont le nom apparaît dans les textes vers la fin du XIIe siècle, est marquée par les figures de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé qui y naquit et d'Adam Fumée, médecin et proche conseiller de plusieurs rois de France qui se rendit acquéreur du château des Roches. Saint-Quentin fut également le lieu d'une des scènes d'une tentative d'enlèvement politique du sénateur Clément de Ris à l'instigation de Fouché. Partagée entre le plateau de la Champeigne au nord, la forêt domaniale de Loches au sud et parcourue dans sa partie médiane par la vallée de l'Indrois, Saint-Quentin offre une grande variété de paysages et d'habitats naturels qui hébergent une flore et une faune très diversifiée. Son territoire communal est d'ailleurs intégré à un site du réseau Natura 2000 et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). La courbe démographique de Saint-Quentin-sur-Indrois présente une physionomie très comparable à celle d'autres communes rurales du même département. Après un exode rural important entre les années 1880 et la fin des années 1960, la commune regagne peu à peu une part de sa population depuis le dernier quart du XXe siècle et compte, en 2014, 512 habitants. Ce redressement ne se traduit pourtant pas par une redynamisation de l'économie locale : les habitants de Saint-Quentin-sur-Indrois travaillent en très grande majorité en dehors de la commune, sur les pôles d'emploi attractifs constitués par Amboise et Loches, que dessert la même route passant par Saint-Quentin-sur-Indrois. |

Champagne-Ardenne L'Ardennais est une très ancienne race rustique de cheval de trait, de taille moyenne, à la robe généralement baie ou rouanne. Il est historiquement élevé dans la région des Ardennes, qui lui a donné son nom, et par extension dans tout le quart nord-est de la France, dans le Sud de la Belgique, et au Luxembourg. Connu et mentionné depuis l'Antiquité romaine où il sert à la remonte des armées, l'Ardennais devient jusqu'au début du XIXe siècle l'une des meilleures races de chevaux de selle et de trait léger pour la traction du matériel d'artillerie militaire. Sous l'empire napoléonien, les ardennais sont réputés pour avoir survécu à la campagne de Russie, où 13 000 chevaux trouvent la mort. De nombreux croisements et une sélection rigoureuse des éleveurs orientée vers les travaux agricoles transforment la race dès le milieu du XIXe siècle, pour en faire le cheval de trait lourd et puissant connu de nos jours. Destiné à la traction du matériel agricole, l'ardennais est aussi un grand améliorateur de races. Il donne naissance à l'Ardennais suédois et à de nombreux autres chevaux de trait, tels que l'Auxois et le trait du Nord. La fin de la traction hippomobile et l'utilisation du tracteur motorisé entraînent le déclin de son élevage, et une réduction drastique de ses effectifs. Cantonné au rôle presque unique d'animal de boucherie durant deux décennies, l'ardennais bénéficie au début du XXIe siècle d'un nouvel engouement dû au côté écologique de son utilisation pour l'entretien des espaces verts, le débardage en forêt et les loisirs équestres, grâce à son habileté sur le terrain. Bien que considéré comme en danger critique d'extinction à l'échelle européenne, il est la quatrième race de cheval de trait la plus représentée en matière d'effectifs en France. Les éleveurs belges ont développé par croisements une nouvelle lignée destinée à l'attelage de compétition, l'Aratel. En raison de son lien historique avec sa région d'origine, fertile en légendes, l'Ardennais est assimilé à la monture héroïque des quatre fils Aymon, le cheval Bayard. |

CorseL'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné.

|

Franche-Comté Lure (prononcé [lyʁ] Écouter), également connue sous le nom de cité du sapeur, est une commune française du département de la Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté. Ses habitants sont appelés les Lurons. Elle fait partie de la Communauté de communes du Pays de Lure. Troisième ville la plus peuplée du département après Vesoul et Héricourt et devant Luxeuil-les-Bains et Gray et 12e de Franche-Comté, elle était la 1 175e ville de France en 2010. Bien que les premières traces de civilisation datent de la fin de l'Antiquité, on s'accorde à faire remonter sa fondation, par le moine irlandais saint Colomban, à 610. Le Moyen Âge fut une sombre époque pour Lure ; la ville subit de nombreux pillages fréquemment accompagnés de destructions. Lure changea souvent de seigneurs : elle fut bourguignonne, lorraine, allemande, autrichienne, espagnole et enfin rattachée à la France lorsque la Franche-Comté devint française sous Louis XIV. Cette histoire tourmentée freina le développement de la ville qui, à plusieurs reprises, se retrouva très endettée. L'une des conséquences de la Révolution française aura été la dissolution de l'abbaye, et la vente de son église comme bien national, ce qui mit fin à huit siècles de vie monastique. Au XIXe siècle, la construction du chemin de fer de la ligne Paris - Mulhouse en 1858 et l'arrivée des entreprises venues d'Alsace-Lorraine permirent enfin à Lure de se développer tant économiquement que démographiquement et de passer du bourg rural et agricole à une ville moderne. Celle-ci est marquée par une désertification des services publics depuis la fin des années 1990. Avec ses Modèle:Données/Par région/évolution population habitants en Modèle:Données/Par région/évolution population, Lure demeure prospère notamment grâce à une variété d'activités implantées à proximité d'un axe routier important. La ville est connue pour être la patrie du Sapeur Camember, l'un des premiers personnages de la bande dessinée française. |

Guadeloupe Théodore-Augustin Forcade (né à Versailles le – décédé à Aix-en-Provence le ) est un religieux français. Considéré comme un grand voyageur, il est tour à tour vicaire apostolique de Tōkyō (Japon) de 1846 à 1852, puis évêque de Basse-Terre (Guadeloupe) de 1853 à 1860, évêque de Nevers de 1860 à 1873 et enfin archevêque d'Aix-en-Provence de 1873 à 1885. Évêque à Nevers, il contribue à éveiller la vocation de Bernadette Soubirous dans les années 1860. Il s'éteint à Aix-en-Provence des suites du choléra, après avoir été contaminé au contact de malades qu'il venait réconforter. |

GuyaneLa Montagne d'Or ou mine de la Montagne d'Or est un projet d'exploitation minière d'une concession aurifère de l'Ouest de la Guyane porté par la Compagnie Minière Montagne d'Or, une co-entreprise de la société junior canadienne Columbus Gold, chargée de l'exploration, et la société russe Nordgold, chargée de l'extraction.

Le projet est contesté par des citoyens, des élus et des associations, en particulier les organisations amérindiennes et le collectif Or de question. |

Île-de-France La voie des Fêtes et la voie navette du métro de Paris sont deux tunnels de raccordement à voie unique entre les lignes 3 bis à la station Porte des Lilas, et 7 bis aux stations Place des Fêtes et Pré-Saint-Gervais, situés dans le 19e arrondissement de Paris. La voie des Fêtes tient son nom de la station dans laquelle elle prend naissance ; c'est sur cette voie que l'on trouve notamment la station fantôme Haxo, qui n'a jamais été ouverte au public. La voie navette tient, elle, son nom d'une navette reliant les terminus des lignes 3 et 7 (aujourd'hui 3 bis et 7 bis) de 1921 à 1939. Durant les années 1950, elle sert de terrain d'expérimentation pour la RATP, notamment pour les premiers essais de pilotage automatique en 1951, puis du premier prototype au monde de métro sur pneumatiques, le MP 51, de 1952 à 1956. |

Languedoc-Roussillon La basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende est le siège épiscopal du diocèse de Mende. Située dans le centre-ville de la préfecture de la Lozère, elle est classée monument historique depuis 1906. Il s’agit du seul édifice pleinement gothique de l’ensemble du département. L’église, dont la construction fut décidée dans les années 1360 par le pape Urbain V, a succédé à trois autres sanctuaires, le premier d’époque mérovingienne, le deuxième préroman, l’avant-dernier roman. Richement décorée, elle fut victime des troubles des guerres de religion et dut être en grande partie reconstruite au début du XVIIe siècle ; elle sera achevée au XIXe siècle par l’adjonction d’un portail néo-gothique… |

Limousin L’astroblème de Rochechouart-Chassenon (entre la Haute-Vienne et la Charente, France), aussi surnommé la météorite de Rochechouart, est un ensemble de marques laissées par l’impact d’un astéroïde tombé il y a environ 214 millions d’années. L’astéroïde, d’un kilomètre et demi de diamètre, percute la Terre à une vitesse d’environ 20 kilomètres par seconde, au lieu-dit de La Judie, dans la commune de Pressignac en Charente. Il laisse un cratère d’au moins 21 kilomètres de diamètre, et ravage tout à plus de 100 kilomètres à la ronde. Des éjectas retombent à plus de 450 kilomètres de là. L’impact modifie également les roches du sous-sol sur plus de 5 kilomètres de profondeur. L’érosion a complètement effacé toute trace dans le relief et seul le léger détour de la Vienne vers le sud dans la commune de Chassenon pourrait lui être attribué. Par contre, le sous-sol conserve de nombreuses roches fracturées, fondues, remuées, que l’on appelle des brèches. Ces roches particulières ont été utilisées pour la construction des monuments gallo-romains, comme les thermes de Chassenon, ainsi que des habitations et monuments dans toute la région. En 1969, François Kraut géologue au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) fait officiellement état de l’existence du cratère d’impact dans la revue de la société Geologica Bavarica en Allemagne. Cette publication mettait fin au mystère qui entourait l’origine de ces roches et durait depuis leur première analyse scientifique au début du XIXe siècle. L’astroblème de Rochechouart est la première structure d’impact terrestre à avoir été découverte uniquement par l’observation des effets du choc sur les roches alors qu’aucune structure topographique circulaire n’est identifiable. |

Lorraine Nicolas Théobald, né à Montenach (Alsace-Lorraine) le et mort à Obernai (Bas-Rhin) le , est un géologue, paléontologue et entomologiste français. Il est surtout connu pour l'orientation nouvelle de sa thèse d'État sur Les Insectes fossiles des Terrains oligocènes de France (1937). Il a découvert plusieurs genres et plus de 300 espèces d'insectes ; toutefois, ces fossiles étant souvent très proches des espèces actuelles, ce n'est pas leur valeur stratigraphique qui est mise en avant, mais leur signification biogéographique, permettant de déterminer les caractères climatiques et environnementaux de leurs milieux de vie et de décrire les paysages de la « France » oligocène. Il est aussi un spécialiste de l'histoire géologique de tout le bassin du Rhin moyen et de la Moselle. Il insiste sur les preuves de mouvements tectoniques quaternaires principalement dans le fossé rhénan. Agrégé de sciences naturelles, il a très tôt la vocation d'enseigner et, comme professeur de géologie à l'Université de Sarrebruck, puis à l'Université de Besançon, forme de nombreux chercheurs, tout en attirant l'attention sur la nécessaire protection des ressources en eau potable et des milieux naturels fragiles. |

MartiniqueL'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné.

|

Midi-Pyrénées Albi est une commune française, située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées. Ses 51 800 habitants (88 000 pour l’agglomération constituée par la communauté d’agglomération de l’Albigeois) sont appelés les Albigeois et Albigeoises. La banlieue s’étend vers Arthès et St-Juéry. Albi est surnommée la ville rouge du fait de la couleur des briques de sa cathédrale et de son centre ancien. Albi est une ville d’art et d’histoire avec la cité épiscopale composée de la cathédrale Sainte-Cécile et du Palais de Berbie qui domine le centre-ville. Ville natale d’Henri de Toulouse-Lautrec, elle abrite un musée regroupant une très importante collection d’œuvres du peintre post-impressionniste. Enfin, Albi est surtout un haut-lieu historique dont le nom a été donné aux adeptes du catharisme, les Albigeois, qui subirent une répression violente au XIIIe siècle de la part de l’Église catholique romaine connue sous le nom de Croisade des Albigeois. |

Nord-Pas-de-Calais Maximilien Marie Isidore de Robespierre, ou Maximilien Robespierre, né le à Arras (Artois) et mort guillotiné le à Paris, place de la Révolution, était un avocat et un homme politique français. Aîné de quatre enfants, il perd sa mère à l'âge de six ans. Puis son père abandonne ses enfants, et il est pris en charge par son grand-père maternel. Après d'excellentes études au collège d'Arras et au collège Louis-le-grand de Paris, licencié en droit, il devient avocat et s'inscrit en 1781 au Conseil provincial d'Artois, occupant même un temps la charge de juge au tribunal épiscopal. Élu député du Tiers état aux États généraux de 1789, il devient bientôt l'une des principales figures des « démocrates » à l'Assemblée constituante, défendant l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort, le droit de vote des gens de couleur, des juifs ou des comédiens, ainsi que le suffrage universel et l'égalité des droits, contre le marc d'argent. Son intransigeance lui vaut bientôt d'être surnommé « l'Incorruptible ». Membre du club des Jacobins dès ses origines, il en est le plus illustre membre et l'une des figures de proue. Après la scission des Feuillants, il contribue à sa réorganisation et lui permet grandement de conserver le soutien de la plupart des sociétés affiliées de province... |

Basse-Normandie Brucourt est un petit village de Normandie situé dans le pays d'Auge à mi-distance entre Dives-sur-Mer (5 kilomètres) et Dozulé (4,5 kilomètres) et à vingt kilomètres de Caen. Administrativement, c'est une commune du canton de Dozulé, dans le département du Calvados, en région Basse-Normandie. Traversée par l'Ancre et la Dives, la commune est l'exemple typique d'un habitat dispersé du bocage augeron et présente également un paysage de marais. Brucourt apparaît pour la première fois dans l'histoire en 1060, lors de la tentative de reconquête de la Normandie par Henri Ier. Demeurée relativement éloignée des grands événements historiques, elle est, durant la Seconde Guerre mondiale, le témoin de la bataille de Normandie. La population brucourtoise, stabilisée à environ cent vingt habitants depuis plus d'un siècle, ne dispose pas de la plupart des services et activités secondaires et tertiaires. Brucourt est un village qui a toujours été à orientation agricole, même si, le XXe siècle l'ayant transformée aussi en lieu résidentiel. |

Haute-Normandie Le Pays de Caux est une région naturelle de Normandie appartenant au Bassin parisien. Il s’agit d’un plateau crayeux sis en Haute-Normandie, délimité au sud par la Seine, à l’ouest et au nord par les falaises de la Côte d’Albâtre et à l’est par les hauteurs dominant les vallées de la Varenne et de l’Austreberthe. Son territoire occupe toute la partie occidentale du département de la Seine-Maritime. Le nom du Pays de Caux provient d’une tribu celte, les Calètes, qui occupe le territoire avant la présence romaine. Il est conquis en 56 av. J.-C. par les légions de Jules César avant d’être intégré à la Lyonnaise par l’empereur Auguste. À la chute de Rome au Ve siècle, les peuplades franques qui s’y installent encouragent le développement du monachisme – abbaye de Saint-Wandrille (649), de Jumièges, de Fécamp (709) – et substituent le pagus à la civitas, avant son intégration à l’Empire carolingien. À partir de la fin du VIIIe siècle, des pillards vikings dévastent la région, puis s’y implantent, en fondant le duché de Normandie, en 911. Intégré en même temps que le duché au royaume de France en 1204, le pays de Caux est particulièrement frappé par les effets de la Guerre de Cent Ans et des guerres de religion, les Cauchois comme les autres Normands s’étant convertis au protestantisme en grand nombre. Au XXe siècle, après le débarquement allié en Normandie, un bombardement massif ravage la ville du Havre en . |

Pays de la Loire Le domaine de la Garenne Lemot est un parc situé sur les communes de Gétigné et Clisson en Loire-Atlantique et de Cugand en Vendée. Il a été créé par le sculpteur François-Frédéric Lemot au début du XIXe siècle. L'ensemble se veut un hommage aux paysages et à l'architecture de l'Italie. Le domaine se compose d'une villa néo-palladienne surplombant la vallée de la Sèvre nantaise ainsi que des bois et des jardins où sont érigés des fabriques et des statues rappelant le style Antique ainsi que les maisons du jardinier et du portier de style italianisant. Le conseil général de la Loire-Atlantique achète le domaine à la famille Lemot en 1968. Il est inscrit au titre des monuments historiques l'année suivante, et classé par étapes depuis 1988. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade et un centre culturel où sont régulièrement organisés des expositions d'art contemporain et des spectacles. |

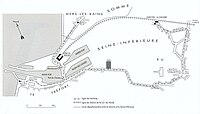

Picardie Le tramway d'Eu-Le Tréport-Mers fut mis en service en 1902 aux confins des départements de la Seine-Inférieure (aujourd'hui Seine-Maritime) et de la Somme et assura le transport des riverains et des touristes entre les trois villes pendant plus de trente ans. Avant la Première Guerre mondiale, moyen de transport populaire, le tramway, à voie métrique, véhiculait près de 500 000 voyageurs par an et des projets d'extension en direction des stations touristiques voisines de la côte d'Albâtre étaient envisagés. Le conflit, le manque de modernisation, la concurrence des automobiles et des autobus conduisirent à un lent déclin du trafic durant les années 1920 et au début des années 1930. Le tramway dut arrêter son exploitation à la fin de l'année 1934 non sans avoir marqué durablement la mémoire locale. |

Poitou-Charentes La Rochelle est une ville du Sud-Ouest de la France, capitale historique de l'Aunis et préfecture du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. La Rochelle est la commune la plus peuplée du département, devant Saintes, Rochefort et Royan. Ses habitants sont appelés les Rochelais et les Rochelaises. Située en bordure de l’océan Atlantique, au large du pertuis d'Antioche, et protégée des tempêtes par la « barrière » des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, la ville est avant tout un complexe portuaire de premier ordre, et ce depuis le XIIe siècle. Elle conserve plus que jamais son titre de « Porte océane » par la présence de ses trois ports (de pêche, de commerce et de plaisance). Cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain, La Rochelle est aujourd’hui devenue la plus importante ville entre l'estuaire de la Loire et l’estuaire de la Gironde. Ses activités urbaines sont multiples et fort différenciées. Ville aux fonctions portuaires et industrielles encore importantes, elle possède un secteur administratif et tertiaire largement prédominant que viennent renforcer son université et un tourisme en plein développement. |

Provence-Alpes-Côte d'Azur Le mont Ventoux est un sommet situé dans le département français de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Culminant à 1 910 mètres, il fait environ 25 kilomètres de long sur un axe est-ouest pour 15 kilomètres de large sur un axe nord-sud. Surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, il est le point culminant des monts de Vaucluse et le plus haut sommet de Vaucluse. Son isolement géographique le rend visible sur de grandes distances. Il constitue la frontière linguistique entre le nord et le sud-occitan. Avant d'être parcourue par trois routes principales, qui ont permis le développement du tourisme vert et des sports de pleine nature aussi bien en été qu'en hiver notamment avec l'organisation de grandes courses cyclistes, de bolides motorisés ou autres événements, la montagne était sillonnée de drailles tracées par les bergers à la suite de l'essor de l'élevage ovin entre le XIVe et le milieu du XIXe siècle. Ces chemins ont désormais été transformés en sentiers de randonnée, à l'instar des GR 4 et GR 9. Sa nature essentiellement calcaire et de nombreux pierriers dans la partie sommitale expliquent la remarquable blancheur du sommet. La montagne présente également une intense karstification due à l'érosion par l'eau. Les précipitations y sont particulièrement abondantes au printemps et à l'automne. L'eau de pluie s'infiltre dans des galeries et rejaillit au niveau de résurgences au débit variable telles la fontaine de Vaucluse ou la source du Groseau. Le mont Ventoux est soumis à un régime méditerranéen dominant, responsable parfois l'été de températures caniculaires, mais l'altitude induit aussi une grande variété de climats, de sommet au climat de type montagnard, en passant par un climat tempéré à mi-pente. En outre, le vent peut être très violent et le mistral souffle pratiquement la moitié de l'année. Cette géomorphologie et ce climat particuliers en font un site environnemental riche et fragile, constitué de nombreux étages de végétation, comme en témoigne son classement en réserve de biosphère par l'UNESCO et en site Natura 2000. Si des peuplements humains sont avérés au niveau des piémonts durant la Préhistoire, la première ascension documentée jusqu'au sommet serait l'œuvre, le , du poète Pétrarque depuis Malaucène sur le versant nord. Il ouvre la voie, plus tard, à de nombreuses études à caractère scientifique. Par la suite, pendant près de six siècles, le mont Ventoux va être intensément déboisé, au profit des constructions navales à Toulon, des fabricants de charbon de bois et des éleveurs ovins. Durant la Seconde Guerre mondiale, la montagne abrite le maquis Ventoux. Depuis 1966, le sommet est coiffé d'une tour d'observation de plus de quarante mètres de haut surmontée d'une antenne TDF. Alors que l'élevage ovin a presque disparu, l'apiculture, le maraîchage et la viticulture, la récolte des champignons parmi lesquels la truffe, ainsi que la culture de la lavande sont toujours pratiqués. En raison de ces particularités, le mont Ventoux est une figure symbolique importante de la Provence ayant alimenté récits oraux ou littéraires, et maintes représentations graphiques artistiques ou scientifiques. |

La Réunion Le Formica Leo est un petit cône volcanique adventif du Piton de la Fournaise, le volcan actif de l’île de La Réunion, un département d’outre-mer français dans l’océan Indien. Il est situé au cœur du massif du Piton de la Fournaise sur le fond de la caldeira appelée Enclos Fouqué et en contrebas du passage de montagne nommé Pas de Bellecombe, le site naturel le plus touristique de l’île. D’une vingtaine de mètres de hauteur relative, il y culminerait, d’après les cartes de l’Institut national de l'information géographique et forestière, à 2 218 mètres d’altitude. Si l’on en croit Honoré de Crémont, qui fut ordonnateur de Bourbon, le Formica Leo s’est formé sous les yeux du chasseur d’esclaves Jean Dugain lors d’une éruption volcanique exceptionnelle en 1753 mais n’a été approché pour la première fois que le lorsque Joseph Hubert a effectué la première traversée documentée de l’Enclos après être descendu le long du rempart de Bellecombe. Selon Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent, botaniste voyageur à l’origine de sa première description scientifique connue, c’est ce même savant qui a ensuite baptisé le petit cône en se référant au fourmi-lion, un insecte dont le nom scientifique aurait pu être Formica-leo. Surmonté par deux petits cratères volcaniques presque circulaires, le Formica Leo rappelle toujours, de par sa forme actuelle, le piège du névroptère. Cependant, il est soumis à une importante érosion due au nombre élevé de randonneurs qui gravissent tous les jours ses pentes composées de scories rougeâtres depuis les sentiers voisins, lesquels sont très fréquentés. Attractif et accessible, le petit cône aux teintes changeantes constitue en effet une icône du tourisme à La Réunion. |