Master Juba

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

Entre et |

| Surnom |

Master Juba |

| Pseudonyme |

Boz's Juba |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Période d'activité |

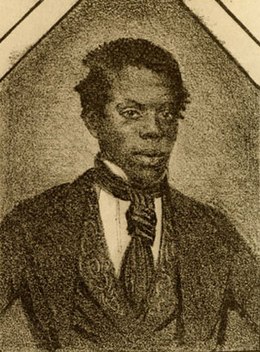

William Henry Lane, dit Master Juba, est un danseur de claquettes afro-américain des années 1840, né vers 1825 à Providence et mort entre 1852 et 1857 à Dublin, Liverpool ou Philadelphie. C'est l'un des premiers Noirs des États-Unis à se produire devant un public blanc durant la période qui précède la ségrégation raciale, et le seul de sa génération à partir en tournée avec un minstrel show composé de Blancs. « Master Juba » est issu du nom de scène sous lequel il se produit, Boz's Juba, d'après la description imagée de Dickens dans Notes américaines.

Adolescent, il commence sa carrière dans les salons et les dancings du quartier Five Points de Manhattan à New York, avant de se lancer dans des minstrel shows au milieu des années 1840. Master Juba défie et bat fréquemment les meilleurs danseurs blancs, y compris le favori de l'époque, John Diamond. Au sommet de sa carrière américaine, le numéro de Juba comporte une séquence dans laquelle il imite une série de danseurs célèbres de l'époque et termine en se produisant dans son propre style. Il apparaît dans des troupes de minstrels dans lesquelles il imite des danseurs de minstrels blancs caricaturant la danse noire dans le style blackface. Bien qu'il soit noir, il reprend au départ les codes du genre en appliquant un maquillage qui masque sa couleur naturelle, puis abandonne le maquillage après avoir été dévoilé par Dickens.

En 1848, Boz's Juba se rend à Londres avec les Ethiopian Serenaders, une troupe de minstrels blancs. Il fait sensation en Grande-Bretagne grâce à son style de danse. Il est l'un des favoris des critiques et l'interprète le plus médiatisé de la saison 1848. Néanmoins, les caricatures raciales le suivent à travers les îles britanniques et les écrivains le traitent comme un phénomène de foire. Il continue sa tournée en solo en Grande-Bretagne dans les années 1850 mais quitte Manchester en , en butte au racisme. De retour à New York, les critiques américaines sont moins aimables et Juba disparaît progressivement de la scène. Il meurt en 1852 ou 1853, probablement de surmenage et de malnutrition. Il est largement oublié par les historiens jusqu'à ce qu'un article de Marian Hannah Winter, paru en 1947, fasse connaître à nouveau son histoire.

Les documents existants offrent des récits confus du style de danse de Juba, mais certains thèmes émergent : il est percussif, varié dans son tempo, expressif et différent de tout ce qui est vu auparavant. Son style de danse incorpore probablement à la fois de la danse folklorique européenne, telle que la jig irlandaise, et des pas d'origine africaine utilisés par les esclaves des plantations du sud des États-Unis, comme le walkaround ou le clogging. Avant lui, la danse de type blackface imitait des pas et éléments de la culture noire, mais la carrière de Juba et son style influencent l'authenticité des mouvements et la reconnaissance du genre. Par son niveau de performance, Juba a une grande influence sur le développement de styles de danse américains tels que les claquettes, le jazz, le stepping et de nombreuses autres danses de type step dance. Il est reconnu par les historiens et danseurs comme le premier artiste afro-américain à briser la barrière raciale, ce qui ouvre la porte aux collaborations mixtes dans les arts de la scène à l'aube de la ségrégation qui suivra l'abolition de l'esclavage.

Biographie[modifier | modifier le code]

Jeunesse[modifier | modifier le code]

La vie de William Henry Lane est assez largement méconnue[1]. Peu de détails apparaissent dans les sources primaires, et les sources secondaires — la plupart datant de plusieurs années après sa mort — sont d'une validité douteuse[2]. L'historienne de la danse Marian Winter suggère qu'il est né de parents libres vers 1825[3]. Le showman Michael B. Leavitt écrit en 1912 que Juba est originaire de Providence, dans l'État de Rhode Island[4], et l'historien du théâtre Thomas Allston Brown indique que son vrai nom est William Henry Lane[5]. James W. Cook souligne en 2006, après vérification des différents documents du XIXe siècle, qu'il est difficile de trancher sur ses dates et lieux de naissance et de mort. Il est au mieux possible de confirmer qu'il s'agit d'un jeune danseur réputé de Providence dans les années 1840[6].

Selon un article paru dans l'édition du du New York Herald, Juba vit dans le quartier Five Points de New York[7]. C'est un bidonville où les immigrants irlandais et les Noirs libres vivent au milieu de bordels, de maisons de danse et de bars où les Noirs dansent régulièrement[8]. Cette population est à l'époque considérée comme la lie de l'humanité, forcée à vivre en communauté[9]. Les populations irlandaise et noire se mélangent et s'empruntent mutuellement des éléments de culture populaire. L'un des domaines d'échange est la danse, et la jig irlandaise se mêle aux pas du folklore noir[8]. Dans cet environnement, Juba apprend à danser auprès de ses pairs[10], dont Jim Lowe, surnommé « Uncle », un danseur noir de jig et de reel qui se produit dans des établissements modestes[3]. Juba attire déjà l'attention avec son talent pour la danse dès l'âge de dix ans[note 1],[9].

Début de carrière[modifier | modifier le code]

Au début des années 1840, Juba danse pour manger et gagner un peu d'argent[note 2],[11],[12]. Vers l'âge de 15 ans, il s'émancipe probablement de sa famille[3] et vit aux côtés d'une troupe de danseurs blancs[9]. Des sources contemporaines indiquent qu'il se produit dans des concours de danse, des minstrel shows et des théâtres de variétés dans le nord-est des États-Unis à partir du milieu des années 1840[10]. Son nom de scène, Juba, dérive probablement de la danse Juba, elle-même nommée d'après le terme giouba, originaire d'Afrique centrale ou occidentale[13],[14]. Jube et Juba sont des noms courants pour les esclaves de cette période, en particulier ceux qui, selon la rumeur, ont des talents de danseur ou de musicien[13]. La documentation prête à confusion, car à cette époque, au moins deux danseurs noirs utilisent le nom de Juba[15]. Ainsi, en 1840, un homme est arrêté à New York pour vol : nommé Lewis Davis, il se fait cependant connaître sous le nom de « Maître Juber » et gagne sa vie en effectuant des représentations de danse dans plusieurs États[16],[17].

Une lettre anonyme de 1841 ou début 1842 dans le journal tabloïd Sunday Flash déclare que Juba travaille pour le showman Phineas Taylor Barnum depuis 1840. Celui-ci fait passer le garçon pour un interprète de minstrel blanc — en le maquillant avec un blackface — et le fait danser au Vauxhall de New York. En 1841, d'après la lettre, Barnum fait passer Juba pour l'artiste irlandais-américain John Diamond, le danseur le plus célèbre de l'époque. La lettre accuse en outre Barnum d'avoir inscrit Juba, sous l'identité de Diamond, dans des concours de danse truqués contre d'autres artistes[18] :

« Le garçon a quinze ou seize ans ; son nom est « Juba » ; et, pour lui rendre justice, c'est un très bon danseur. Il est d'un caractère doux et inoffensif, et n'est pas, je le crois sincèrement, conscient de la mesquinerie et de l'audace de l'escroc dont il est actuellement complice. Quant aux paris que les affiches dévoilent quotidiennement, ils sont, comme le reste de son entreprise, une tricherie. Pas un seul dollar n’est jamais parié ou mis en jeu, et les prétendus juges qui participent à cette farce ne sont que de simples vantards. »

Rivalité avec John Diamond[modifier | modifier le code]

John Diamond, le « roi des diamants » de Phineas Taylor Barnum[20] est un danseur blanc qui se fait connaître, grimé en blackface, au travers de challenge dances dans lesquels il affronte d'autres danseurs[21]. Juba l'affronte dans cette période tandis que John Diamond annonce exécuter une prestation de style éthiopien[note 3],[22]. Les sources sont discordantes sur la date du premier concours ; cela s'est peut-être produit alors que Diamond travaille encore pour Barnum ou un an ou deux plus tard[note 4].

L'historien James W. Cook suggère que Juba et Diamond auraient pu organiser leur premier concours dans le but d'assurer leur publicité mutuelle. À l'époque, nul ne croit qu'un danseur noir puisse l'emporter sur un célèbre rival blanc, dans le climat de ségrégation raciale et de suprémacisme blanc qui imprègne la ville de New York et le pays dans son ensemble au milieu des années 1840[23].

Ces challenges emploient généralement trois juges. Le premier, assis sur scène, prend en charge la mesure du temps. Le second, assis dans ou près de la fosse d'orchestre, juge le style. Le troisième, sous la scène, observe la prestation du danseur afin de repérer les gestes techniques manquants, les pauses superflues et les éventuels défauts dans les pas[24]. Après la danse, ils comparent leurs notes et déterminent le gagnant. Les membres du public et les amis des concurrents parient sur le résultat[25] et peuvent désigner le vainqueur par acclamation populaire au cas où les juges ne parviennent pas à arrêter leur décision[26]. Selon une référence non datée de Michael B. Leavitt, Juba perd l'un de ces challenges, au Boylston Garden de Boston[note 5], mais les articles indiquent qu'il remporte toutes les autres compétitions qui l'opposent à John Diamond[27],[28],[29].

En 1841, la rivalité avec John Diamond explose à cause d'un conflit avec Phineas Taylor Barnum. En effet, après avoir extorqué de l'argent à Barnum, leur association prend fin et Barnum interdit à ses collègues d'embaucher le danseur[9]. L'écrivain Thomas Low Nichols appuie certaines parties de l'histoire dans un livre d'histoire sociale de 1864. Il déclare qu'en 1841, Diamond met fin à son association avec Barnum et est remplacé par « un véritable nègre »[30], que Barnum présente comme « le champion mondial des danseurs nègres »[30]. Ce danseur aurait fait ses débuts au printemps 1841[31]. Thomas Nichols n'identifie jamais ce danseur comme Juba, mais des auteurs ultérieurs concluent que le garçon et cet artiste ne font qu'un[32]. L'historien Eric Lott dénote l'ironie de cet arrangement : un homme noir imitant un homme blanc imitant un homme noir. Il est à l'époque plus acceptable de voir sur scène des caricatures de Noirs que des artistes noirs, ce à quoi Juba fait exception[33].

Un extrait non daté de la Harvard Theatre Collection, écrit par un fan de minstrels, décrit le concours de danse unique que Diamond parvient à remporter. « L'un des violoneux lui [Juba] a joué un reel, et il a exécuté des shuffle, des torsades et des walkaround ; et il a dansé pendant une heure et quinze minutes d'après ma montre ». Ensuite, Juba enchaîne un dernier mouvement avec son pied gauche sous les applaudissements de la foule et se rend au bar pour prendre un verre. Diamond le suit sur scène et se montre calme mais déterminé. Il sait que cela déplairait à Barnum qu'il perde car : « Il y a autre chose dans ce match qui donnait envie à Diamond de gagner. Vous voyez, ce n’était pas seulement une affaire du Barnum's American Museum contre la maison de danse de Pete Williams, mais c’était une affaire entre les Blancs et les Noirs ». John Diamond aurait redoublé d'énergie et un homme noir se serait écrié : « C'est un homme blanc, bien sûr... mais il a un nègre dans les talons »[34].

Le plus célèbre affrontement qui oppose les deux hommes se déroule à New York, en 1844. Juba bat Diamond pour 500 $. Après cette victoire, il se rend à Boston et s'y présente comme le roi de tous les danseurs. Il y joue, pendant deux semaines, au travers de compétitions qui l'opposent à un autre danseur, Frank Diamond[note 6],[35].

Révélé par Charles Dickens[modifier | modifier le code]

En 1842, l'écrivain anglais Charles Dickens visite le quartier Five Points de New York. C'est à peu près à l'époque où les challenges de danse se déroulent. Dickens est peut-être attiré par les rumeurs selon lesquelles Barnum déguiserait un jeune noir en interprète de minstrel blanc[23]. Là, l'écrivain est témoin d'une représentation d'un « jeune nègre plein d'entrain » à la taverne et au bordel d'Almack au 67 Orange Street dans le tristement célèbre Mulberry Bend[36]. L'édition du du New York Herald identifie plus tard ce danseur comme étant Juba[37]. Dickens écrit dans ses Notes américaines :

« Le corpulent violoniste noir et son ami qui joue du tambourin foulent du pied le petit orchestre surélevé dans lequel ils siègent et jouent une mesure entraînante. Cinq ou six couples arrivent sur la piste, dirigés par un jeune nègre vif, qui est l'esprit de l'assemblée et le plus grand danseur connu. Il ne cesse de faire des grimaces bizarres et fait le délice de tous les autres, qui sourient sans cesse jusqu'aux oreilles. […] Mais la danse commence. Chaque gentleman s'attache autant qu'il veut à la dame opposée à lui, et tous s'y attardent si longuement que le jeu commence à languir, quand tout à coup le héros vif se précipite à son secours. Instantanément, le violoneux sourit et s'y met bec et ongles ; il y a une nouvelle énergie dans le tambourin ; de nouveaux rires chez les danseurs ; nouveaux sourires chez la propriétaire ; nouvelle confiance dans le propriétaire ; une nouvelle luminosité dans les bougies mêmes. Shuffle simple, shuffle double, coupe et coupe croisée ; claquant des doigts, roulant des yeux, tournant sur les genoux, présentant l'arrière de ses jambes devant lui, pivotant sur la pointe des pieds et sur les talons avec la même aisance que les doigts de l'homme sur le tambourin ; dansant avec deux jambes gauches, deux jambes droites, deux jambes de bois, deux jambes fines, deux jambes à ressorts — toutes sortes de jeu de jambes — qu'est-ce que c'est pour lui ? Et dans quel domaine de la vie, ou dans quelle danse de la vie, l'homme reçoit-il jamais des applaudissements aussi stimulants que des tonnerres autour de lui, quand, après avoir fait danser sa partenaire et lui-même aussi, il finit par sauter glorieusement sur le comptoir du bar, et commandant à boire, avec le rire d'un million de Jim Crows contrefaits, dans un son inimitable ! »[note 7]

Juba bénéficie de la visibilité que lui offre Dickens et parvient ainsi à passer des bars à la scène[23]. D'après les descriptions données par le New York Herald, son spectacle évolue en une succession d'imitations de danseurs renommés avant de conclure sur ses propres enchaînements de danse uniques[38]. Dans ces performances, Juba imite les minstrels blancs Richard Pelham, Frank Brower, John Daniels, John Smith, James Sanford, Frank Diamond et John Diamond[39]. Les imitations de Juba de ses rivaux blancs démontrent sa plus grande maîtrise des styles alors en vigueur dans la danse blackface. Ce faisant, il aide à démocratiser le blackface et en fait un médium artistique digne d'être imité[23].

Membre de troupes[modifier | modifier le code]

Tournée en Nouvelle-Angleterre en 1844[modifier | modifier le code]

Les commentaires de Dickens ont un impact important sur la capacité de Juba à dépasser la barrière raciale et gagner en popularité auprès du public blanc. Un bon indicateur de cette réussite est que des journalistes réputés hostiles aux Afro-américains, comme James Gordon Bennet, n'hésitent pas à faire la promotion des spectacles de Juba et valoriser ses talents de danseur[40]. Les danseurs en viennent à reconnaître Juba comme le meilleur[3],[41], et sa renommée monte en flèche[29]. Il fait une tournée à travers la Nouvelle-Angleterre avec les Georgia Champion minstrels en 1844[26]. L'affiche l'annonce comme « Juba, la merveille du monde, reconnu comme le plus grand danseur du monde »[26]. En 1845, il est si connu qu'il n'a plus besoin d'incarner un minstrel blanc sur scène et peut endosser son vrai visage[42]. Il joue également avec les African Troubadours et les American Chimers. Durant ses tournées dans la Nouvelle-Angleterre, il se forge un nouveau public qui lui permet d'établir sa popularité en dehors de scènes accoutumées aux minstrel shows[40].

En 1845, Juba commence à tourner avec les Ethiopian Serenaders. La troupe lui donne la première place parmi ses quatre membres blancs, ce qui est sans précédent pour un artiste noir[3]. À partir de 1846, Juba part en tournée avec les White's Serenaders, sous la tutelle de Charles « Charlie » White, en tant que danseur et joueur de tambourin par intermittence jusqu'en 1850[32],[43]. Il joue un personnage nommé Ikey Vanjacklen, le garçon du barbier[44] dans une pièce intitulée Going for the Cup, or, Old Mrs. Williams's Dance, l'un des premiers sketchs de minstrel connus. Ce rôle se concentre sur le style personnel de Juba dans un milieu de compétition avec une importante exposition. L'intrigue suit deux personnages essayant d'arranger un concours de danse en savonnant le sol d'une manière qui fera tomber tous les concurrents sauf Ikey. Ils parient sur Vanjacklen, mais à la fin, le juge vole l'argent[44].

Tournée en Grande-Bretagne en 1848[modifier | modifier le code]

Si le succès de William Henry Lane est important aux États-Unis, c'est au Royaume-Uni qu'il prend toute son ampleur sous un nom de scène qui lui donne par la suite le surnom de Maître Juba[45]. C'est également durant cette tournée qu'il épouse une femme blanche[46].

En 1848, il se présente sous le nom de Boz's Juba à Londres[10]. Boz est un nom de plume utilisé par Dickens[47]. Il est membre des Ethiopian Serenaders. La compagnie se produit pendant deux ans durant lesquels elle démocratise le genre minstrel auprès de la classe moyenne en adoptant des raffinements tels que des tenues de soirée. Avec Boz's Juba comme nouveau membre, la compagnie fait une tournée dans les théâtres et les amphithéâtres destinés à un public de classe moyenne[10].

Les Serenaders citent des extraits des Notes américaines de Dickens dans leurs communiqués de presse, et The Illustrated London News considère que le danseur noir est la même personne que Dickens a vue à New York en 1842. Dickens ne réfute jamais ces allégations[48]. Néanmoins, les affirmations des Serenaders sont promotionnelles et Dickens ne se souvient peut-être pas de l'apparence exacte ou des caractéristiques du danseur qu'il a vu dans Five Points[10]. Les écrivains de l'époque et des années ultérieures considèrent généralement que Boz's Juba est bien le danseur que Dickens décrit durant sa visite à New York[10].

Juba semble être un membre à part entière de la troupe des Serenaders. Il porte un grimage de blackface et joue le rôle de l'homme de fond, M. Tambo (le joueur de tambourin) face à M. Bones (sur des castagnettes en os). Il chante des chansons classiques de minstrel, telles que Juliana Johnson et Come Back, Steben, et il participe à des sketches et à des concours. Malgré ce niveau apparent d'intégration dans le spectacle, les publicités pour la troupe distinguent le nom de Juba des autres membres[49]. Les Serenaders continuent leur tournée à travers la Grande-Bretagne jusqu'en 1850 et jouent dans des établissements tels que le Vauxhall. Cette tournée de 18 mois est la plus longue tournée ininterrompue de minstrels en Grande-Bretagne à cette époque[10],[50]. Juba intègre alors la troupe dirigée par le frère du directeur des Serenaders, Richard Pelham. La société est rebaptisée G. W. Pell's Serenaders[51].

Favori de la presse[modifier | modifier le code]

Juba est l'artiste sur lequel les chroniqueurs écrivent le plus à Londres durant l'été 1848, ce qui n'est pas rien compte tenu du grand nombre de concurrents[10],[52]. Il obtient rapidement les faveurs de la critique[53], avec des commentateurs raffolant des éloges normalement accordés aux danseurs de ballet populaires[46]. En août de la même année, le Theatrical Times décrit ses performances qui dépassent de loin celles des danseurs conventionnels. La critique considère que sa prestation relève d'un équilibre idéal entre la poésie et le grotesque[11]. Une coupure anonyme de la saison 1848 rajoute [54] :

« [L]a danse de Juba a dépassé tout ce que l'on a jamais vu en Europe… L'Américain Juba attire depuis quelques années un immense public à chaque fois qu'il apparaît. Il est assez jeune, n'ayant que dix-sept ans. M. Dickens, dans ses Notes américaines, donne une description graphique de ce jeune extraordinaire qui, nous n'en doutons pas, aura l'honneur d'exposer ses talents de danseur au palais de Buckingham. »

Un critique écrit : « Juba est à la fois musicien et danseur. Pour lui, le maniement complexe du tambourin nègre se limite à lui et il en produit de merveilleuses harmonies [sic]. Nous nous demandons presque si, en cas de grande urgence, il ne pourrait pas jouer une fugue dessus »[55]. Sa seule critique négative connue lors de sa tournée britannique provient de The Puppet-Show du [56] :

« L'élément principal des divertissements à Vauxhall est Juba : en tant que tel, au moins, il est mis en avant — ou plutôt mis en premier — par les propriétaires. Par compliment à Dickens, cet extraordinaire nègre est appelé Boz's Juba, en conséquence, croyons-nous, du fait que l'écrivain populaire a dit un bon mot pour lui dans ses Notes américaines : sur ce principe, nous ne pourrions pas mentionner les puces industrieuses comme étant intelligentes sans que ces petits animaux talentueux soient vantés dans tout Londres comme étant sous le patronage écrasant du showman. Le talent de Juba consiste à se promener sur scène d'un air satisfait et les orteils repliés ; en sautant en arrière d'une manière moins gracieuse que nous aurions cru possible ; et en secouant ses cuisses comme un homme atteint de paralysie. Il fait un bruit terrible avec ses pieds, non pas tant par activité de sa part que par stupidité de son bottier, qui lui a fourni une paire de grosses bottes Wellington, suffisamment grandes pour les pieds et les jambes de tous les gens éthiopiens à Londres. En outre, il se déplace parfois sur la scène à genoux, comme s'il priait pour être doué d'intelligence et avoir un crédit illimité auprès de son tailleur. En dernière ressource, il retombe sur le sol… »

Le passage de Juba au sein des Ethiopian Serenaders fait de lui le premier artiste noir connu à tourner avec une troupe de minstrels blancs[57]. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur les raisons pour lesquelles il est autorisé à le faire. Marian Hannah Winter affirme que Juba est tout simplement trop talentueux pour en être empêché. L'historien de la danse Stephen Johnson considère le talent de Juba comme un élément moins central et met l'accent sur l'élément d'exotisme et d'exposition de la tournée. Au cours de la même période, des expositions de familles arabes, de Bushmen, de Cafres Zoulous et de guerriers Ojibwés sont apparues à Londres[58]. Un critique du Manchester Guardian donne une description presque anthropologique de Juba, inédite pour d'autres artistes[59] :

« [Boz Juba] est un adepte cuivré de Terpsichore, le Monsieur Perrot de la vie nègre dans les États du Sud ; et possède l'attrait supplémentaire d'être un « vrai nègre », et non un « imposteur », comme ses associés vocaux. Il a apparemment environ dix-huit ans ; Environ 5 pieds 3 pouces de hauteur, de forme élancée, mais possédant une grande activité musculaire. Sa tête est très petite et son visage, au repos, a une expression plutôt douce, calme et loin d'être désagréable. »

La publicité de Pell affirme à plusieurs reprises que la danse de Juba est authentique, et les critiques semblent l'avoir cru. Le même critique de Manchester fait remarquer que les danses de Juba « illustraient les danses de son propre peuple lors d'occasions festives »[59].

Enfin, alors qu'il est au sommet de sa célébrité britannique, Juba décide de se séparer de Pell afin d'effectuer des spectacles en solo. Richard Pelham s'en plaint ouvertement dans un article. Selon Cook, cela constitue l'un des premiers actes d'indépendance noire de l'histoire du show business moderne. Sa décision ne lui porte pas préjudice initialement, puisqu'il continue de faire l'objet de critiques positives dans la presse. Cependant, la tendance s'inverse rapidement et il devient la cible d'un ressentiment raciste à Manchester à partir d'. Les raisons sont incertaines, mais cela coïncide avec une grogne des artistes locaux concernant les bas salaires[60].

Fin de vie soudaine[modifier | modifier le code]

De retour aux États-Unis, Juba se produit en solo dans des music-halls populaires, des salons de concert et se produit durant les entractes dans des théâtres à New York. Après être passé de l'obscurité à la scène, il semble y revenir[49]. Les critiques américaines se montrent moins agréables que les anglaises. Un critique de l'Era indique le que l'ascension fulgurante de Juba devrait l'inviter à plus de sagesse, car il est très facile de chuter. Le Huddersfield Chronicle and West Yorkshire Advertiser du décrit la sensation qui entoure les représentations de Juba et le qualifie de « maître parfait de son art »[49].

Le dernier article connu qui parle de Juba date du et le situe au Byrne’s City Tavern & Music Saloon de Dublin, en Irlande, où il jouerait tous les soirs[61]. Deux semaines plus tard, un artiste nommé Jumbo meurt à Dublin[49]. Cependant, l'historienne de la danse Marian Hannah Winter suggère que Juba est mort en 1852 à Londres[11]. L'historien du théâtre Thomas Allston Brown ajoute qu'il s'est marié tardivement avec une femme blanche et qu'il est mort prématurément[5]. Il pointe également une note adressée à Charlie White dans laquelle Juba l'informe que, la prochaine fois qu'il le verrait, il monterait dans sa propre voiture[62]. Après sa mort, son squelette aurait été exposé dans un musée ou au Surrey Music Hall de Sheffield[62],[63]. L'année 1853 est également évoquée pour son décès[64]. Enfin, Knowles suggère une autre date et indique qu'il aurait eu des déboires avec l'alcool et serait mort à Philadelphie le sans argent, si bien que des proches minstrels se cotisent pour payer ses funérailles[65].

Une autre piste est l'année 1854. En janvier, le journal anglais Northern Daily Times publie des publicités pour un spectacle au Royal Colosseum Theatre de Paradise Street, à Liverpool, mettant en vedette « le célèbre Boz's Juba, immortalisé par Charles Dickens dans ses notes sur l'Amérique »[66]. Cette même année, une épidémie de choléra éclate à Liverpool, provoquant une forte mortalité. Le , le décès d'un homme nommé « Bois Juba » est enregistré dans la ville et l'Oxford Dictionary of National Biography accepte « Bois Juba » comme une erreur d'écriture probable pour « Boz's Juba », le sobriquet sous lequel Juba est le plus connu. Il souligne que d'autres détails biographiques figurant sur l'acte de décès — selon lesquels le défunt est un musicien né aux États-Unis et âgé de 30 ans — correspondent à Juba[67]. Son décès est enregistré par le service des fièvres de l'infirmerie de Brownlow Hill à Liverpool et est enterré le dans la partie libre du cimetière de l'église voisine de St Martin[67].

La cause et la date de la mort de William Henry Lane ne sont donc pas connues avec certitude[68]. Marian Hannah Winter considère que son emploi du temps surhumain a dû le dévorer de l'intérieur et réduire sa santé à néant. En supposant que tous les Juba soient la même personne, Juba aurait travaillé jour et nuit pendant 11 ans — de 1839 à 1850. Surtout à ses débuts, Juba travaille pour se nourrir et le repas lui est servi à la taverne typique de l'époque, constitué d'anguilles frites et de bière. Un emploi du temps aussi exigeant, associé à une mauvaise alimentation et à un manque de sommeil, a probablement condamné Juba à une mort prématurée[11],[69].

Style et technique[modifier | modifier le code]

Sources descriptives[modifier | modifier le code]

Les affiches montrent ce que Juba fait lors de ses représentations. Cependant, il n'existe aucune description contemporaine réalisée par un Afro-Américain, une personne de son rang social ou un danseur. Même s'il est clairement un danseur remarquable, il est impossible d'acquérir une connaissance précise de son style et de sa technique, ni de la mesure dans laquelle il différait de ses contemporains noirs largement oubliés. Les sources manquent de points de comparaison précis. Les récits les plus détaillés proviennent de critiques britanniques, pour qui Juba est une plus importante nouveauté que pour les Américains. Ces écrivains s'adressent à un public britannique blanc de classe moyenne. D'autres descriptions proviennent de matériel promotionnel et ne peuvent donc pas être considérées comme objectives[8]. Ces récits n'offrent que des descriptions chorégraphiques ambiguës. Même si celles-ci offrent souvent des détails précis, elles se contredisent. Certains tentent une précision quasi scientifique, tandis que d'autres soulignent l'impossibilité du style de Juba[70].

Les images existantes de Juba offrent davantage d'indices. Deux représentations d'une prestation de Juba au Vauxhall, publiées dans The Puppet-Show le , montrent un homme ivre imitant la performance de Juba. Il semble faire un cake-walk, la jambe levée haut, son chapeau dans son bras tendu. Une autre caricature de Juba le montre les genoux pliés et les jambes écartées, une jambe prête à atterrir durement sur le sol, bras serrés. L'image la plus courante de Juba, originaire de l'édition du de The Era, le montre dans une position similaire à celle-ci, ses mains reposant dans ses poches[71]. Un récit britannique, dans un numéro de The Illustrated London News du , est accompagné d'une illustration montrant Juba exécutant ce qui semble être une jig[72].

Caractère unique du style[modifier | modifier le code]

Juba est décrit comme un « danseur de jig » à une époque où le mot évoque encore la danse folklorique irlandaise mais est en train de changer pour englober la danse noire. La jig irlandaise est courante à cette époque, une improvisation habile peut donc expliquer l'attention excessive que Juba reçoit[8]. Parfois, la presse contemporaine compare son style par analogie au Highland Fling, au clog dancing ou à la polka[70]. Les critiques s'accordent à dire que la danse de Juba est nouvelle au point d'être indescriptible, frénétique, variée en tempo et en ton, bien synchronisée, percutante et expressive[70].

Il fait partie intégrante des troupes avec lesquelles il tournait, comme en témoignent les rôles qu'il a joués dans le minstrel show présenté par les Ethiopian Serenaders de Pell. Il exécute des danses « festival » et « plantation » en tenue de soirée avec Thomas F. Briggs au banjo, et s'habille parfois en drag pour interpréter le rôle de Lucy Long dans la chanson de ce nom, chantée par Pell[73]. Il existe peu de preuves indiquant si Juba a représenté le rôle de la jeune fille dans un style sexuel ou burlesque[74]. Cependant, un article du Manchester Guardian déclare qu'il s'agissait du premier[59] :

« Avec un bonnet et un voile des plus envoûtants, une robe très rose à volants jusqu'à la taille, un pantalon à franges de dentelle d'une pureté irréprochable et des bottes de cuir rouge, l'ensemble complété par l'ombrelle verte et le mouchoir de poche en batiste blanche, Master Juba […]. »

Ce rôle contraste fortement avec les stéréotypes masculins véhiculés par son style, bien que son interprétation soit décrite comme convaincante. Cependant, juste après sa performance féminine, il reprend des rôles masculins comportant des chorégraphies élaborées[75]. L'emphase mise sur le caractère masculin de la danse de Juba brise une seconde barrière sociale, puisqu'il est souvent présenté devant un public essentiellement féminin. L'hypothèse d'un danseur exotique objectifié est renforcé par Ondra Thomas-Krouse qui y associe la dimension du regard féminin porté sur le style de Juba[76].

Le spécialiste de la danse Thomas DeFrantz considère que le personnage scénique de Master Juba expose la puissance des corps noirs sur la scène en contradiction avec l'esclave masculin que la société préfère[77]. Maurice O. Wallace, spécialiste des études afro-américaines, rajoute qu'il est un exemple des stratégies de performance culturelle noire qui permettent de façonner la subjectivité masculine noire dans le contexte eurocentrique, permettant à Juba de transcender le regard racial et d'être considéré comme un danseur avant son statut d'homme noir[78].

Style indescriptible[modifier | modifier le code]

Les écrivains peinent à trouver les mots pour décrire la danse de Juba. Un critique de Brighton indique que « [l]'effort déroute la description. C'est certainement original, et ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant »[79]. Un autre écrit « une série d'étapes qui déroutent complètement toute description, en raison de leur nombre, de leur bizarrerie et de la rapidité avec laquelle elles sont exécutées »[59]. Les écrivains peinent à comparer les pas de danse de Juba à ceux auxquels le public britannique est coutumier. Inévitablement, des comparaisons sont faites avec les danses folkloriques rurales ou avec celles des confins exotiques de l'Empire britannique[80] :

« Les danses qu'il introduisit se distinguaient par l'excentricité, la rapidité du mouvement et la précision du temps respecté. Elles se rapprochaient, à certains égards, de ces danses sauvages qu'on peut parfois observer dans les régions les plus reculées des Highlands, y compris la danse de l'épée, comme on l'appelle là-bas ; en plus d'avoir la même idée de claquer les talons, comme celle qui imprègne la Polka. Mais ce n’est pas aux jambes seules de faire tout cela ; la tête, les bras et le corps prennent généralement toute leur place et adoptent des positions si extraordinaires que seul un être doté du pouvoir de Protée pourrait envisager de les prendre. »

Néanmoins, de telles comparaisons ne peuvent pas être considérées comme de véritables indications sur le style personnel de Juba. En tant que blackface minstrel, et donc parodiste, Juba incorpore probablement des parodies conscientes de ces danses dans son numéro[81]. Il ajoute également à sa danse un élément visuel par des expressions faciales qui s'éloignent des codes conventionnels des spectacles de danse[82]. Charles Dickens écrit à propos du jeune danseur noir de New York qu'« [il] ne cesse de faire des grimaces bizarres »[36].

Style excentrique[modifier | modifier le code]

Juba semble avoir présenté des styles variés à des tempos différents au cours d'une même représentation. Les critiques ne comprennent pas comment il parvient à bouger chaque partie de son corps indépendamment l'une de l'autre à un tempo différent, et changer à plusieurs reprises de rythme[83]. Un critique du Morning Post tente de décrire les mouvements pouvant être considérés comme une séquence de mouvements de claquettes : « Tantôt il languit, tantôt il brûle, tantôt l'amour semble influencer ses mouvements, et bientôt la rage semble pousser ses pas »[84],[85]. Les différentes critiques soulignent la qualité et la maîtrise de la vitesse et du rythme, décrivant des gestes extravagants et des changements très fréquents[86]. Le Mirror and United Kingdom Magazine ajoute : « Une telle mobilité des muscles, une telle flexibilité des articulations, de tels bonds, de tels glissements, de telles girations, de tels mouvements d'orteils et de telles pointes, de tels pas en arrière et en avant, de telles postures, une telle fermeté du pied, une telle élasticité du pied. tendon, une telle mutation du mouvement, une telle vigueur, une telle variété, une telle grâce naturelle, une telle puissance d'endurance, une telle puissance de la cheville[note 8] »[87]. Le Manchester Examiner parvient à décrire en partie le rythme de la performance de Juba[88] :

« Il ne peut sûrement pas être de chair et de sang, mais une substance plus subtile, ou comment pourrait-il se retourner, s'enrouler, se tordre, virevolter, bondir, sauter, donner des coups de pied et lancer ses pieds presque avec une vitesse qui fait penser qu'ils jouent à cache-cache avec un éclair ! Talons ou pointes, pieds ou genoux, au sol ou en l'air, ça revient au même pour Juba ; ses membres bougent comme s'ils étaient remplis de fils électriques. »

Comparaison de sa danse avec des percussions[modifier | modifier le code]

Les sons percussifs émis par Juba lors de ses performances sont un autre élément qui distingue sa danse des jigs irlandaises standards. Les critiques contemporains font souvent allusion à ces sons[29]. Les affiches demandent au public de garder le silence pendant les danses de Juba afin de pouvoir entendre les percussions de ses pas[73]. Le Manchester Guardian fait remarquer : « Pour nous, la partie la plus intéressante de la performance a été le tempo exact, que même dans les pas les plus compliqués et les plus difficiles, le danseur a respecté pour suivre la musique. »[59]. Une coupure anonyme de 1848 mentionne que la façon dont il bat la mesure avec ses pieds est inédite en Europe[54]. Un critique de Liverpool compare ses pas aux rythmes des castagnettes en os de Pell et du banjo de Briggs[11]. « ll trille, il tremble, il crie, il rit, comme par le génie même de la mélodie africaine »[89]. Les descriptions montrent également des éléments du hand jive dans sa danse[90].

Juba accompagne ses danses de rires rapides synchronisés avec le tempo de la danse[91]. Un critique anonyme de Londres écrit[92] :

« [Il] n'y a jamais eu de rire tel que le rire de Juba - il y a en lui le rire concentré de cinquante pantomimes comiques ; cela n'a aucun rapport avec le rire, et encore moins avec le fameux horselaugh [rire tonitruant] ; pas du tout - c'est un rire distinct, un rire à part, un rire en soi - clair, retentissant, résonnant, harmonieux, plein de réjouissance et de gaieté puissante, et d'amusement fervent ; vous pouvez l'entendre comme le bourdonnement continu de la nature, imprégnant partout ; il entre dans votre cœur et vous riez avec sympathie - il se glisse dans votre oreille et s'y accroche, et tous les sons ultérieurs semblaient dotés d'un caractère cachinatoire. […] Eh bien, même si le rire de Juba est merveilleux, que peut-on dire de la danse de Juba ? »

Lien avec la culture noire[modifier | modifier le code]

La danse de Juba incorpore certainement des éléments de la culture noire, mais on[style à revoir] ne sait pas dans quelle mesure. Les éléments du style de Juba font partie de l'esthétique de la danse noire : percussions, signature rythmique variable, utilisation du corps comme instrument, changements de ton, de rythme, gestes et poses extrêmes[7], et accent sur la danse en solo[93]. Juba a peut-être inspiré la cool-attitude africaine : sang-froid et vitalité[7],[94].

Les historiens attribuent l'incapacité des critiques britanniques à décrire le style de Juba à son utilisation de formes d'origine africaine peu familières à la classe moyenne britannique[95]. Les récits blancs de ses performances reflètent des descriptions similaires de danses d'esclaves des Caraïbes et des États-Unis[95]. Juba est l'héritier des traditions des peuples noirs libres du Nord des États-Unis[57] puisqu'il perpétue des danses typiques des plantations, dont le clogging[7]. Les descriptions de sa danse suggèrent que Juba exécute des pas typiques de la culture noire tels que le walkaround, le pigeon wing (un charleston primitif), le long-bow J, le trucking, le turkey trot, le backward spring, le wailing jawbone et le tracking upon the heel. D'autres pas de danses sont également distingués, mais les descriptifs ne parviennent pas à les identifier ou les décrire[71].

Juba se trouve dans un domaine dominé par les Blancs et joue devant un public majoritairement blanc ; il a probablement intégré la musique et la danse de sa culture afin de survivre dans le show business[10]. Ceux-ci se retrouvent au travers de ses sketches comiques et de ses chansons qui ne s'éloignent pas du style standard du minstrel[96]. Dans les années 1840, un observateur londonien qui est témoin de danses d'esclaves dans une plantation de Caroline du Sud les décrit comme des mouvements pauvres en comparaison des pieds inspirés de Juba[97]. La danse de Juba est probablement un amalgame de mouvements africains et européens puisqu'il évolue et grandit dans un milieu où ces deux cultures se mêlent. L'article de Dickens sur le danseur new-yorkais, décrivant uniquement les mouvements des jambes, fait référence à la jig irlandaise, mais il fait également référence à Juba exécutant le shuffle simple et double[27]. Les historiens Shane et Graham White soutiennent que les Noirs de cette période exécutent les pas européens dans un style différent de celui des Blancs[95]. L'historien Robert Toll considère qu'en apprenant une danse européenne, il y intègre la tradition africaine et produit une nouvelle forme de danse afro-américaine qui a eu un grand impact sur le minstrel[29]. Les historiens de la danse Marshall et Jean Stearns sont du même avis, affirmant que William Henry Lane mélange le folk britannique et la danse noire américaine. Ce mélange aboutit, d'après eux, à un développement important de différents mouvements qui découlent du minstrel. Les observateurs étrangers, qui sont en mesure d'envisager objectivement son émergence, considèrent ce style comme sa création originale[98].

Postérité[modifier | modifier le code]

Influence sur la culture afro-américaine[modifier | modifier le code]

Dès le début des années 1830, le phénomène des minstrels et des blackface apparaît, principalement représenté par des Blancs. Il naît de la cohabitation entre Afro-américains et émigrés blancs[99]. La culture noire et sa caricature sont alors reléguées dans un état de soumission aux cultures européennes. Les blackface ont la particularité de provoquer des rencontres socialement proscrites entre artistes noirs qui évoquent l'authenticité de la caricature et les Blancs qui l'interprètent. Il faut attendre le succès de Juba pour que les Afro-américains puissent s'emparer des codes du blackface et briser cette barrière raciale[100]. Les danses et le style de Juba, notamment lorsqu'il imite ses rivaux, soulignent la conséquence fondamentale des spectacles de minstrel et surtout de type blackface minstrels pour la culture noire. Elles démontrent la capacité d'appropriation et de contrôle culturels qu'exercent les Blancs sur la population noire[42]. De manière générale, les historiens considèrent que Juba est le premier danseur noir connu à parvenir à briser la barrière raciale et à ouvrir la porte de ce marché aux autres Afro-américains[101].

Les termes « danseur de Juba » et « danse Juba » deviennent courants dans les théâtres de variétés après que Master Juba les a popularisés. Les acteurs, minstrels et clowns britanniques inspirés par Juba adoptent le blackface et exécutent des danses similaires à celles qu'il exécute sous son personnage de scène appelé « Gay Negro Boy ». Ce personnage se répand en France (à partir de 1860) et en Belgique (à partir de 1865) lorsque les cirques britanniques y sont en tournée. Des éléments de ces danses se retrouvent encore parmi les clowns britanniques à visage blanc jusque dans les années 1940[46],[102]. L'accueil enthousiaste de Juba à Manchester présage peut-être que cette ville devienne plus tard le centre de la danse au Royaume-Uni[103]. Malheureusement, Juba renforce également la caricature raciale noire et les préjugés au sein du public blanc[97]. En effet, Lee B. Brown pointe dans son article qu'il contribue particulièrement à l'enracinement du blackface dans les minstrel shows, réduisant pour les artistes noirs les possibilités d'échapper à l'héritage de ces deux mouvements[104].

Au cours des dernières décennies, les chercheurs désignent à plusieurs reprises Juba comme l'ancêtre des claquettes et, par extension, du step dancing[90],[105]. Marian Hannah Winter ajoute que le répertoire des danseurs de claquettes actuels contient des éléments que Juba établit et crée de son vivant[106]. Le danseur Mark Knowles approuve et considère Juba comme le premier véritable danseur de claquettes d'Amérique[107]. L'historienne de la musique Eileen Southern le considère comme le principal minstrel professionnel noir de la période d'avant-guerre[108]. Johnson met en garde contre les interprétations qui en font une influence majeure du jazz. Sa lecture des sources primaires voit plus de preuves d'excentricité dans la danse de Juba que de manifestations d'un précurseur du jazz[109].

De manière générale, les chercheurs s'accordent sur le fait que Juba est le premier Afro-américain à insérer des aspects de la culture noire authentique dans la danse et le théâtre américains[110]. Ce faisant, Juba permet au blackface de reprendre plus de mouvements authentiquement africains que les autres éléments du minstrel show[102]. En parlant de l'histoire de la danse masculine noire, Wallace va jusqu'à considérer Juba comme « l'initiateur et le déterminant de la forme elle-même, une forme qui donne une expression visible à la dialectique difficile de la masculinité noire »[78].

Historiographie[modifier | modifier le code]

Si le nom de Juba est entré dans l'histoire de la danse en tant que style, l'homme lui-même n'y parvient pas alors qu'il est l'un des pionniers du divertissement, et en particulier des blackface minstrels[111]. Près d'un siècle après sa mort, Juba est oublié de l'Histoire et n'apparaît que dans de brefs passages, dans des sources racontant les histoires des minstrels[note 9]. Stephen Johnson émet le postulat d'une minimisation consciente de l'importance et de l'influence de Juba au regard du contexte de ségrégation raciale américain[109]. Même les historiens noirs l'ignorent jusqu'au milieu du XXe siècle, préférant se concentrer sur Ira Aldridge, un acteur afro-américain, contemporain de Juba, qui devient une figure de proue de la scène européenne[112],[106]. Ralph Olmstaed Keeler, un danseur de la seconde moitié du XIXe siècle, reste une rare exception à ce silence en expliquant qu'il apprend la danse en étudiant les pas compliqués de Juba auxquels il assiste alors enfant[113].

En 1947, Marian Hannah Winter ressuscite la réputation de Juba avec son article Juba and American minstrelsy. Juba, selon Winter, surmonte les obstacles de race et de classe sociale pour réussir en tant que danseur professionnel. Winter décrit Juba comme un homme qui introduit des éléments de la danse africaine dans le lexique occidental et favorise ainsi la création d'un langage de danse américain distinct. Ce faisant, il se réapproprie des éléments afro-américains dérobés par la culture raciste de l'Amérique du XIXe siècle et invente les claquettes[114].

Lorsque Winter écrit son article, il existe peu de recherches sur la culture afro-américaine, l'histoire de la danse ou les études sur les minstrels. Winter base son article sur six sources au maximum. Néanmoins, les auteurs ultérieurs valident la qualité du travail et font écho à sa thèse[2]. En 1997, le musicologue Dale Cockrell écrit qu'il s'agit probablement du meilleur traitement de Juba, bien qu'il soit truffé d'erreurs[37]. L'opinion de Winter selon laquelle Juba est l'interprète noir le plus influent de la danse américaine du XIXe siècle[106] fait désormais consensus. Sa carrière montre que les Noirs et les Blancs collaborent dans une certaine mesure au minstrel blackface[29].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Master Juba » (voir la liste des auteurs).

Notes[modifier | modifier le code]

- Knowles 2002, p. 88, écrit qu'« à l'âge de dix ans, Lane attira l'attention grâce à sa danse » (« At age ten, Lane attracted attention with his dancing »).

- Watkins 1999, p. 107, estime la date au début des années 1840.

- Le terme éthiopien désigne ici un style de danse caricatural africain.

- Cockrell 1997, p. 138, avance l'année 1843, tandis que Winter 1996, p. 228, dit que le premier concours de danse a eu lieu au Bowery Amphitheatre en 1844. Gerteis 1997, p. 99-100, affirme que la compétition a eu lieu à la maison de la danse de Pete Williams une nuit après le spectacle de Diamond pour Barnum, qui aurait eu lieu en 1841 ou avant.

- L'emplacement exact est la Park House, située dans le Park Square qui jouxte la Boylston Street et le Boston Public Garden, alors appelé Boylston Garden.

- Sans lien de parenté avec John Diamond.

- Dickens 1842, p. 274-275. Notes américaines est généralement cité comme la première exposition au public de Juba et le début de sa carrière plus large. Cependant, la lettre anonyme citée par Cook 2003, est antérieure aux écrits de Dickens.

- Knowles 2002, p. 91, écrit que « « pastern » » signifie « pattern » (modèle), tandis que Nathan 1962, p. 83, affirme que cela signifie « ankle » (cheville).

- Une exception rare, citée dans le livre de Johnson, Juba's Dance, a lieu dans un entretien de London Labour and the London Poor, volume 3, page 191, quatre ou cinq ans après sa mort. Dans ce livret, un minstrel des rues de Londres se souvient de lui.

Références[modifier | modifier le code]

- Southern 1997, p. 94.

- Johnson 2003, p. 1.

- Winter 1996, p. 226.

- (en) Michael B. Leavitt, Fifty Years in Theatrical Management, New York, Broadway Publishing Co., , p. 33-34. Cité dans Stearns et Stearns 1994, p. 44.

- Brown 1903, p. 237.

- Cook 2006, p. 7.

- Johnson 2003, p. 6.

- Stearns et Stearns 1994, p. 45.

- Knowles 2002, p. 88.

- Johnson 2003, p. 2.

- Winter 1996, p. 231.

- Sanjek 1998, p. 169.

- Winter 1996, p. 224.

- Lawal 2002, p. 46.

- Cockrell 1997, p. 187. note 109

- New York Daily Express, , cité dans Cockrell 1997, p. 88.

- Cockrell 1997, p. 88.

- Lettre anonyme au Sunday Flash, 1841 or 1842. Cité dans Cook 2003.

- (en) Joseph Norton Ireland, Records of the New York stage, from 1750 to 1860, Books on Demand, (ISBN 978-0-608-41692-2, lire en ligne)

- Knowles 2002, p. 86.

- Knowles 2002, p. 89.

- Programme du New Theatre, , Nathan 1962, p. 61.

- Cook 2003.

- (en) Douglas Gilbert, Lost Chords : The Diverting Story of American Popular Songs, Garden City (État de New York), Doubleday, , p. 217, cité dans Knowles 2002, p. 89.

- Gerteis 1997, p. 99-100.

- Winter 1996, p. 228.

- Stearns et Stearns 1994, p. 46.

- Knowles 2002, p. 90.

- Toll 1974, p. 43.

- Nichols 1864, p. 370.

- Southern 1996, p. 48.

- Southern 1996, p. 49.

- Lott 1993, p. 113.

- Gerteis 1997, p. 100.

- (en) Rhett Krause, « Step Dancing on the Boston Stage : 1841–1869 », Country Dance and Song, no 22, , p. 8, cité dans Knowles 2002, p. 232.

- Dickens 1842, p. 274-275.

- Cockrell 1997, p. 187. note 101

- Winter 1996.

- D'après un prospectus de 1845, cité dans Winter 1996, p. 226-227.

- Cook 2006, p. 13.

- (en) « Modern Jig Dancing », Little Rock Daily Republican, :

.« Though John Diamond stood without an equal there really was his superior, and that man was Juba, a colored jig dancer »

- Lott 1993, p. 115.

- Mahar 1999, p. 158.

- Mahar 1999, p. 158, 162.

- (en) Deborah Gray White, Mia Bay et Waldo E. Martin Jr., Freedom on My Mind : A History of African Americans, With Documents, Boston, Bedford/St. Martin's, , 1004 p. (ISBN 978-0-312-64883-1), p. 317.

- Knowles 2002, p. 91.

- The Era, « Provincial Theatricals », .

- Winter 1996, p. 228-229.

- Johnson 2003, p. 3.

- Winter 1996, p. 229-231.

- Gerteis 1997, p. 100-101.

- Johnson 1999, p. 83.

- Winter 1996, p. 229.

- Winter 1996, p. 230-231.

- « Juba à Vauxhall », Illustrated London News, , page 77-78, cité dans Floyd 1995, p. 55.

- Johnson 2003, p. 12.

- Nathan 1962, p. 71.

- Johnson 2003, p. 7.

- The Manchester Guardian, , cité dans Johnson 1999, p. 84.

- Cook 2006, p. 17.

- Era, , cité dans Johnson 2003.

- (en) Brown, « Titre inconnu », New York Clipper, , cité dans Johnson 2003.

- (en) « William Henry Lane: The First African-American Minstrel », The Journal of Blacks in Higher Education, no 58, , p. 88–88 (ISSN 1077-3711, lire en ligne, consulté le ).

- Mahar 1999, p. 19.

- Knowles 2002, p. 82.

- Northern Daily Times, , p. 4.

- (en) « Lane, William Henry [performing name Juba, Master Juba] (c. 1824–c. 1854), dancer », sur Oxford Dictionary of National Biography (consulté le ).

- (en) « Modern Jig Dancing », Little Rock Daily Republican, :

.« Juba went to England, and there he danced before the Duchess of Sutherland by royal command, but became so elated by his success that he died from the effects of dissipation. »

- The Times, , page 5 : « VAUXHALL GARDENS — The gardens were attended last night by a more than usual number of persons, and amongst them were many of the nobility and people of fashion. In addition to the usual amusements […] the still more astonishing performances of 'Juba', the protege of the original 'Bones'. Mr. Pell, in the character of Lucy Long, attracted a great attendance. The performances of this young man are far above the common performances of the mountebanks who give imitations of American and negro character, there is an ideality in what he does that makes his efforts at once dramatic and poetical, without losing sight of the reality of representation. He was loudly applauded, and compelled to repeat his efforts three times. ».

- Johnson 1999, p. 84.

- Johnson 2003, p. 5.

- Johnson 1999, p. 88.

- Johnson 2003, p. 4.

- Johnson 1999, p. 80.

- (en) Josephine Lee, « Blackface Minstrelsy’s Japanese Turns », dans Oriental, Black, and White, University of North Carolina Press, coll. « The Formation of Racial Habits in American Theater », (ISBN 978-1-4696-6961-8, DOI 10.5149/9781469669632_lee.8, JSTOR 10.5149/9781469669632_lee.8), p. 60–78.

- (en) Ondra Thomas-Krouse, « Dancing to Transgress », The Langston Hughes Review, vol. 19, , p. 27–39 (ISSN 0737-0555, JSTOR 26434702).

- DeFrantz 1996, p. 96.

- Wallace 2002, p. 148.

- Un journal de Brighton cité dans le Birmingham Journal le . Cité dans Johnson 1999.

- The Manchester Courier and Lancashire General Advertiser, . Cité dans Johnson 1999.

- Johnson 1999, p. 85.

- Nathan 1962, p. 83.

- Johnson 2003, p. 4-5.

- Sterling Journal and Advertiser, , citant une critique du Morning Post. Cité dans Johnson 1999.

- Johnson 1999, p. 81.

- Johnson 1999, p. 82.

- The Mirror and United Kingdom Magazine, juillet 1848, cité dans Johnson 2003.

- Manchester Examiner, , cité dans Johnson 2003.

- Morning Post, , cité dans Johnson 2003.

- Watkins 1999, p. 107.

- Nathan 1962, p. 81.

- The Mirror and United Kingdom Magazine, juillet 1848, cité dans Winter 1996, p. 229-230.

- Floyd 1995, p. 55.

- Hill et Hatch 2003, p. 99.

- White et White 1998, p. 79.

- Watkins 1999, p. 109.

- Winter 1996, p. 230.

- Stearns et Stearns 1994, p. 47.

- Denis-Constant Martin, « Le Cap ou les partages inégaux de la créolité sud-africaine », Cahiers d’études africaines, vol. 42, no 168, , p. 687–710 (ISSN 0008-0055, DOI 10.4000/etudesafricaines.162, lire en ligne, consulté le ).

- Thomas Horeau, « Exagérer les exagérations : les blackface minstrels », Le Jazz et la scène, Presses universitaires de Vincennes, (lire en ligne).

- Cook 2006, p. 11.

- Winter 1996, p. 232.

- Scott 2006, p. 275.

- Brown 2013, p. 96-97.

- Fine 2003, p. 92.

- Winter 1996, p. 223.

- Knowles 2002, p. 30.

- Southern 1997, p. 95.

- Johnson 2003, p. 8.

- Watkins 1999, p. 107-108.

- Myers 2016.

- Stearns et Stearns 1994, p. 44.

- Knowles 2002, p. 106.

- Johnson 1999, p. 79.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- [Brown 1903] (en) Thomas Allston Brown, A History of the New York Stage : From the First Performance in 1732 to 1901, vol. 1, New York, Dodd, Mead and Company, , 580 p. (lire en ligne).

- [Brown 2013] (en) Lee B. Brown, « Can American Popular Vocal Music Escape the Legacy of Blackface Minstrelsy ? », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 71, no 1 « Song, Songs and Singing », , p. 91-100 (DOI 10.1111/j.1540-6245.2012.01545.x, lire en ligne

).

).

- [Cockrell 1997] (en) Dale Cockrell, Demons of Disorder : Early Blackface minstrels and Their World, Cambridge University Press, , 262 p. (ISBN 978-0-521-56828-9, OCLC 35919255, lire en ligne).

- [Cook 2003] (en) James W. Cook, « Dancing across the Color Line », Common-place, vol. 4, no 1, (lire en ligne).

- [Cook 2006] (en) James W. Cook, « Master Juba, the king of all dancers ! : A story of stardom and struggle from the dawn of the transatlantic culture industry », Discourses in dance, vol. 3, no 2, , p. 7-20 (lire en ligne [PDF]).

- [DeFrantz 1996] (en) Thomas DeFrantz, « Simmering Passivity : The Black Male Body in Concert Dance », dans Moving Words: Re-writing Dance, New York, Routledge, (ISBN 0-415-12542-1, lire en ligne).

- [Dickens 1842] (en) Charles Dickens, Pictures from Italy, and American Notes for General Circulation, Boston, Houghton, Osgood and Company, (lire en ligne).

- (en) Moira Rose Donohue, Tapping Feet : How Two Cultures Came Together to Make an American Dance, Reycraft Books, (ISBN 978-1-478-87591-8)

- [Fine 2003] (en) Elizabeth C. Fine, Soulstepping : African American Step Shows, Urbana, University of Illinois Press, , 193 p. (ISBN 0-252-02475-3, lire en ligne).

- [Floyd 1995] (en) Samuel A. Floyd, The Power of Black Music : Interpreting Its History from Africa to the United States, New York/Oxford, Oxford University Press, , 316 p. (ISBN 0-19-508235-4, lire en ligne).

- [Gerteis 1997] (en) Louis S. Gerteis, « Blackface minstrelsy and the Construction of Race in Nineteenth-Century America », dans David W. Blight, Brooks D. Simpson, Union & Emancipation: Essays on Politics and Race in the Civil War Era, Kent (Ohio), Kent State University Press, (ISBN 0-87338-565-9, lire en ligne).

- [Hill et Hatch 2003] (en) Errol G. Hill et James V. Hatch, A History of African American Theatre, Cambridge, Cambridge University Press, , 608 p. (ISBN 0-521-62443-6, lire en ligne).

- [Johnson 1999] (en) Stephen Johnson, « Past the Documents, to the Dance : The Witness to Juba in 1848 », The Performance Text - The Juba Project, Legal Press, , p. 78-96 (lire en ligne [PDF]).

- [Johnson 2003] (en) Stephen Johnson, « Juba's Dance : An Assessment of Newly Acquired Information », Proceedings of the 26th Annual Conference of the Society of Dance History Scholars - The Juba Project, (lire en ligne).

- [Knowles 2002] (en) Mark Knowles, Tap Roots : The Early History of Tap Dancing, Jefferson (Caroline du Nord), McFarland & Company, Publishers, , 288 p. (ISBN 0-7864-1267-4, lire en ligne).

- [Lawal 2002] (en) Babatunde Lawal, « The African Heritage of African American Art and Performance », dans Black Theatre : Ritual Performance in the African Diaspora, Philadelphie, Temple University Press, (ISBN 1-56639-944-0, lire en ligne).

- [Lott 1993] (en) Eric Lott, Love and Theft : Blackface minstrelsy and the American Working Class, New York, Oxford University Press, , 336 p. (ISBN 0-195-07832-2, OCLC 27069069, lire en ligne).

- [Mahar 1999] (en) William J. Mahar, Behind the Burnt Cork Mask : Early Blackface minstrelsy and Antebellum American Popular Culture, Chicago, University of Illinois Press, , 444 p. (ISBN 0-252-06696-0, lire en ligne).

- (en) James McNiff, The Memoirs of Master Juba and His Associates, Amazon Digital Services, , 51 p. (ISBN 9781973309079)

- [Myers 2016] (en) Walter Dean Myers, Juba! : A Novel, New York, Quill Tree Books, , 208 p. (ISBN 978-0-062-11273-6, lire en ligne).

- [Nathan 1962] (en) Hans Nathan, Dan Emmett and the Rise of Early Negro minstrelsy, Norman, University of Oklahoma Press, , 498 p. (ISBN 0-8061-0540-2, OCLC 715086398).

- [Nichols 1864] (en) Thomas Low Nichols, Forty Years of American Life, Londres, Longmans, Green, & Co., , 2e éd. (lire en ligne).

- [Sanjek 1998] (en) Russell Sanjek, American Popular Music and Its Business : The First Four Hundred Years, vol. 2 : From 1790 to 1909, New York, Oxford University Press, , 504 p. (ISBN 0-19-504310-3, lire en ligne).

- [Scott 2006] (en) Derek B. Scott, « Blackface minstrelss, Black minstrelss, and Their Reception in England », dans Europe, Empire, and Spectacle in Nineteenth-century British Music, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, (ISBN 0-7546-5208-4, lire en ligne).

- [Southern 1996] (en) Eileen Southern, « Black Musicians and Early Ethiopian minstrelsy », dans Inside the minstrels Mask : Readings in Nineteenth-Century Blackface minstrelsy, Middletown, Wesleyan University Press, (1re éd. 1975) (ISBN 978-0-819-56300-2, lire en ligne), p. 43-50.

- [Southern 1997] (en) Eileen Southern, Music of Black Americans, New York, W.W. Norton & Co., , 710 p. (ISBN 0-393-03843-2).

- [Stearns et Stearns 1994] (en) Marshall Stearns et Jean Stearns, Jazz Dance : The Story of American Vernacular Dance, New York, Da Capo Press, , 2e éd., 472 p. (ISBN 0-306-80553-7).

- [Toll 1974] (en) Robert C. Toll, Blacking Up : The minstrels Show in Nineteenth-century America, New York, Oxford University Press, , 328 p. (ISBN 0-195-01820-6, OCLC 1121331).

- [Wallace 2002] (en) Maurice O. Wallace, Constructing the Black Masculine : Identity and Ideality in African American Men's Literature and Culture, 1775-1995, Durham, Duke University Press, , 260 p. (ISBN 0-8223-2869-0, lire en ligne).

- [Watkins 1999] (en) Mel Watkins, On the Real Side : A History of African American Comedy from Slavery to Chris Rock, Chicago, Lawrence Hill Books, , 696 p. (ISBN 1-55652-351-3, lire en ligne).

- [White et White 1998] (en) Shane White et Graham White, Stylin' : African American Expressive Culture from Its Beginnings to the Zoot Suit, Cornell University Press, , 324 p. (ISBN 0-8014-8283-6, lire en ligne).

- [Winter 1996] (en) Marian Hannah Winter, « Juba and American minstrelsy », dans Inside the minstrels Mask : Readings in Nineteenth-Century Blackface minstrelsy, Middletown, Wesleyan University Press, (1re éd. 1947) (ISBN 978-0-819-56300-2, lire en ligne), p. 223-241.

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :