Wikipédia:Sélection/Monde antique

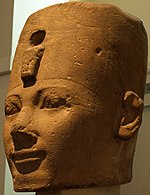

Égypte antique Thoutmôsis Ier ou Djéhoutymosé Ier est le troisième pharaon de la XVIIIe dynastie durant le Nouvel Empire. Il prend le pouvoir à la mort d’Amenhotep Ier, avec qui il ne semble pas avoir de liens familiaux directs. D’après Manéthon, Thoutmôsis Ier règne douze ans et neuf mois. On situe son règne aux alentours de -1504 à -1492. Sans doute d'un âge au moins égal à celui de son prédécesseur, Thoutmôsis Ier est déjà père lorsqu'il monte sur le trône. Durant son règne, il fait de grandes campagnes au Levant (jusqu'à l'Euphrate) et en Nubie, repoussant les frontières de l’Égypte plus loin que jamais auparavant. Il construit de nombreux temples en Égypte et fait vraisemblablement creuser, pour lui-même, le premier tombeau de pharaon attesté dans la vallée des rois et établit son temple funéraire à Deir el-Bahari à l'emplacement où sa fille, Hatchepsout construira le sien. Cette dernière est mariée à son fils et successeur Thoutmôsis II. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |

Grèce antique Cléopâtre VII Philopator (en grec ancien : Κλεοπάτρα Θεὰ Φιλοπάτωρ / « Déesse qui aime son père »), puis Théa Néôteria Philopatris (en grec ancien : Θεὰ νεωτέρα Φιλοπάτριϛ / « Déesse nouvelle qui aime sa patrie »), est une reine d'Égypte antique de la dynastie des Ptolémées. D'origine macédonienne, elle est née vers 69 av. J.-C. et morte le Elle règne sur l’Égypte entre -51 et -30 avec ses frères-époux Ptolémée XIII et Ptolémée XIV, puis au côté du général romain Marc Antoine. Elle est célèbre pour ses relations avec Jules César et Marc Antoine avec lesquels elle a eu plusieurs enfants. Prenant part à la guerre civile entre ce dernier et Octave, elle est vaincue à la bataille d'Actium en -31. La conquête de l’Égypte par les Romains marque la fin de l'époque hellénistique. Cléopâtre est un personnage dont la légende s'est emparée, de son vivant même. Sa mort tragique n'a fait que renforcer la tendance au romanesque qui entoure le personnage, et qui parfois gêne l'historien dans une approche objective de cette reine d'Égypte, l'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Grèce antique |

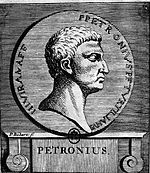

Rome antique Pétrone (en latin : Petronius Arbiter) est un écrivain romain, auteur supposé du Satyricon. Il est généralement (mais pas unanimement) identifié avec le Pétrone (Titus Petronius Niger) de la cour de Néron, mort vers 66, et dont un portrait nous est donné dans les Annales de Tacite. Toutefois, d'autres hypothèses quant à son identité existent. Le Satyricon, que la tradition littéraire attribue à Pétrone, est considéré comme l'un des premiers romans de l'histoire de la littérature. Œuvre fragmentaire, il constitue une satire sociale, qui est, grâce à la psychologie des personnages et l'observation réaliste, une véritable innovation littéraire. Pétrone est également l'auteur de poésies dont certaines se sont cependant révélées ne pas être de sa main. On lui attribue également des fragments narratifs, retrouvés au cours des siècles et supposés intégrer le récit du Satyricon. L'esthétique de Pétrone est essentiellement parodique et satirique : ses écrits interrogent le monde romain par la dérision et le travestissement. Cependant, nombre de spécialistes lui reconnaissent un message social novateur, un style littéraire innovant et une recherche dans l'observation réaliste qui en fait l'un des auteurs précurseurs du roman. Pétrone a influencé la littérature, le cinéma et la musique. Henryk Sienkiewicz, dans son roman Quo vadis ? (1895), fait de Petronius Arbiter un personnage clé de l'intrigue alors que Federico Fellini adapte le Satyricon en 1969. Le compositeur italien Bruno Maderna en a composé un opéra en un acte. Plus généralement, la vie de Pétrone et son esthétique ont inspiré de nombreux auteurs tels, par exemple, Henry de Montherlant, Laurence Sterne, Tobias Smollett, Henry Fielding ou encore Marcel Schwob. Autres articles sélectionnés au sein du portail Rome antique |

Amérique précolombienne L’économie des Iroquois, telle qu’elle est apparue aux premiers colons européens, reposait sur une organisation collective de la production qui combinait l’agriculture et des activités de type chasse et cueillette. Ce système économique était commun dans ses grands traits à toutes les tribus de la Confédération iroquoise – les Iroquois proprement dit – et plus largement à l’ensemble des peuples iroquoiens du nord - dont les mieux connus sont les Hurons – qui vivaient dans la région correspondant aujourd’hui à l’État de New York et à la zone des Grands Lacs. La Confédération iroquoise s’était constituée peu de temps avant la venue des Européens par le regroupement de cinq tribus, les Cinq-Nations (Sénécas, Cayugas, Onondaga, Oneidas et Mohawks), auxquelles une sixième (les Tuscaroras) s’adjoignit plus tard. Quant aux peuples hurons, bien qu’ennemis traditionnels des Iroquois, ils appartenaient à la même famille linguistique et pratiquaient une économie similaire. Ces peuples étaient avant tout agriculteurs et se nourrissaient des « trois sœurs » communément cultivées parmi les groupes amérindiens : le maïs, le haricot et la courge. Semi-sédentaires, ils complétaient leur alimentation par la pêche, au printemps, et la chasse, pour laquelle les hommes quittaient les villages de l’automne à l’hiver. Ils avaient élaboré des formes culturelles spécifiques, en rapport avec leur mode de vie. Au nombre de ces créations figuraient leurs conceptions de la nature et de la gestion de la propriété. Les Iroquois avaient développé une économie très différente du système occidental aujourd’hui dominant. Elle se caractérisait notamment par la propriété collective du sol, une division du travail selon le genre et un mode d’échange fondé principalement sur l’économie de don. Dans cette société relativement homogène, les conflits endémiques avec les nations voisines entretenaient un élément de différenciation interne par le flux de captifs qu’ils produisaient et dont le statut pouvait aller de l’esclavage à l’adoption… Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne |

Proche-Orient ancien Les Hittites sont un peuple ayant vécu en Anatolie au IIe millénaire av. J.-C. Ils doivent leur nom à la région dans laquelle ils ont établi leur royaume principal, le Hatti, situé en Anatolie centrale autour de leur capitale, Hattusa. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle avant notre ère, les rois du Hatti construisent un des plus puissants royaumes du Moyen-Orient, dominant l'Anatolie jusqu'aux alentours de 1200 av. J.‑C. À partir du XIVe siècle avant notre ère, ils réussissent à faire passer la majeure partie de la Syrie sous leur coupe, ce qui les met en rivalité avec d'autres puissants royaumes du Moyen-Orient : l'Égypte, le Mitanni et l'Assyrie. L'histoire et la civilisation des Hittites ont été reconstituées par les chercheurs à partir de la fin du XIXe siècle grâce aux fouilles de sites anatoliens, en premier lieu desquels Boğazköy, où se trouvent les ruines de Hattusa ; y ont été mises au jour des milliers de tablettes cunéiformes documentant plusieurs aspects de la vie politique, religieuse et économique du royaume hittite. Ces sources ont été complétées par la fouille de nouveaux sites et les apports d'informations concernant des royaumes ayant été en contact avec les Hittites : Égypte, Assyrie, vassaux syriens comme Ugarit et Emar. Les sources sur l'histoire hittite en ont révélé le caractère composite. La dénomination de civilisation hittite est trompeuse dans la mesure où l'Anatolie du IIe millénaire av. J.-C. était une mosaïque ethnique et culturelle dans laquelle coexistaient plusieurs peuples : certains parlant des langues indo-européennes comme les Hittites et les Louvites, d'autres étant locuteurs de langues non indo-européennes comme les Hattis et les Hourrites. Cette coexistence et les contacts afférents, mêlés aux influences venues de Syrie et de Mésopotamie, ont construit la civilisation hittite. Autres articles sélectionnés au sein du portail Proche-Orient ancien |