John Garang

| John Garang | |

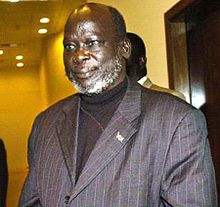

John Garang en août 2004. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Vice-président de la République du Soudan | |

| – (6 mois et 21 jours) |

|

| Président | Omar el-Bechir |

| Prédécesseur | Ali Osmane Taha |

| Successeur | Salva Kiir |

| Président de la région autonome du Soudan du Sud | |

| – (21 jours) |

|

| Président | Omar el-Bechir |

| Prédécesseur | Premier titulaire |

| Successeur | Salva Kiir |

| Leader du Mouvement populaire de libération du Soudan | |

| – (22 ans) |

|

| Prédécesseur | Fondateur |

| Successeur | Salva Kiir |

| Biographie | |

| Nom de naissance | John Garang de Mabior |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Wangulei (Soudan anglo-égyptien) |

| Date de décès | (à 60 ans) |

| Lieu de décès | New Cush (Soudan) |

| Nationalité | Soudanaise |

| Parti politique | Mouvement populaire de libération du Soudan |

| Conjoint | Rebecca Nyandeng De Mabior |

| Enfants | Deux : Akuol De Mabior et Mabior Garang De Mabior |

| Diplômé de | Université de Dar es Salam Grinnell College Université d'État de l'Iowa |

| Profession | Militaire Économiste Homme d'État |

| Religion | Catholicisme |

|

|

|

|

|

| Vice-présidents de la République du Soudan | |

| modifier |

|

John Garang De Mabior, né le dans le village de Wangulei dans la province de Jonglei de l'actuel Soudan du Sud et mort le près de New Cush (Soudan du Sud), est un économiste, militaire, et homme politique soudanais.

Leader du Mouvement populaire de libération du Soudan et de l'Armée populaire de libération du Soudan qu'il fonde en 1983, il est une personnalité clé de la seconde guerre civile soudanaise sur laquelle il exerce une influence majeure en luttant contre la dictature islamiste au pouvoir à Khartoum. Après vingt ans de lutte, les accords de paix Nord-Sud du mettent fin à la guerre, et lui permettent d'accéder six mois plus tard au poste de vice-président du Soudan, sous la présidence de son ancien ennemi Omar el-Béchir.

Décédé seulement trois semaines après cette prise de fonction lors d'un accident d'hélicoptère, il ne peut empêcher la partition du Soudan en deux États, l'actuel Soudan et le Soudan du Sud, après avoir pourtant toute sa vie défendu l'objectif d'un Soudan unifié et démocratique. Son bras droit au SPLM, le général Salva Kiir, lui succède à la présidence de son parti et à la vice-présidence du Soudan, et devient en 2011 le premier président du Soudan du Sud indépendant.

Biographie[modifier | modifier le code]

Jeunesse et études[modifier | modifier le code]

John Garang naît le à Wagkulei, dans la province de Jonglei, dans une famille pauvre, chrétienne et dinka[1]. Après avoir perdu ses deux parents à l'âge de 9 et 11 ans, il fréquente l’école primaire sous administration britannique, puis le collège de Rumbek dans la région de Bahr el-Ghazal[1]. En 1964, il rejoint la Tanzanie où il poursuit ses études secondaires au collège de Lushoto, puis à l'université de Dar es Salam[1]. Il y fait la connaissance de Yoweri Museveni, le futur président de l’Ouganda et d’Eduardo Mondlane, le futur fondateur du Front de libération du Mozambique, tout en s'imprégnant des idées révolutionnaires de l'époque, notamment marxistes[2]. Il poursuit ses études en sciences économiques au Grinnell College (Iowa, États-Unis), dont il sort diplômé à 23 ans[2].

En 1968, lors de la première guerre civile soudanaise, John Garang rejoint le mouvement rebelle Anyanya (qui réclame l'indépendance du Soudan du Sud) contre le régime de Khartoum[1]. Après la signature d’un accord de paix à Addis-Abeba en 1972 qui met fin au conflit et accorde une semi-autonomie au Soudan du Sud, il est intégré dans l’armée soudanaise avec le grade de capitaine[3]. Devenu colonel, il se rend aux États-Unis (alors alliés du Soudan) pour y recevoir une formation militaire sur la base de Fort Benning en Géorgie[3]. En 1976, John Garang se marie avec la femme politique Rebecca Nyandeng De Mabior, avec qui il aura deux enfants, la réalisatrice et mannequin Akuol De Mabior[4], et l'homme politique sud-soudanais Mabior Garang De Mabior[5]. L'année suivante, il soutient avec succès une thèse d'économie agricole[3] à l'université d'État de l'Iowa sur le développement agricole du Soudan[1]. Ce nouveau diplôme lui vaut d'être désigné, par ses amis comme ses ennemis, par son titre de « docteur »[6]. De retour au Soudan en 1981, il reprend sa place dans l'armée, et enseigne le développement agricole au Collège militaire de Khartoum[1].

Deuxième guerre civile soudanaise[modifier | modifier le code]

De la reprise de la guerre à l'accord d'Addis-Abeba de 1988[modifier | modifier le code]

En début d'année 1983, après la découverte d'importants gisements pétroliers au Soudan du Sud, le général Gaafar Nimeiry, au pouvoir au Soudan, révoque la semi-autonomie de ce territoire, prévue par les accords d'Addis-Abeba ce qui provoque plusieurs soulèvements[7]. En mai, John Garang, chrétien et dinka comme la majorité de la population sud-soudanaise, est envoyé par le gouvernement pour calmer la mutinerie d'une garnison, le bataillon 105, composé de 2 000 à 3 000 soldats et stationné à Bor[3]. Le colonel sud-soudanais a par ailleurs lui-même commandé cette garnison entre les accords d'Addis-Abeba de 1972 et son départ aux États-Unis[6].

Sur place, John Garang désobéit aux ordres du gouvernement, se rallie aux mutins, et fonde avec eux le le Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) et sa branche armée, l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA)[3]. La plupart des soldats qu'il commandait dans l'armée soudanaise le rejoignent[3]. Le , à la suite de plusieurs rencontres entre différents opposants au gouvernement, John Garang proclame le « Manifeste du mouvement populaire soudanais », avec pour objectif de lutter pour l'établissement du Soudan, « uni, laïc et démocratique »[8]. Son ambition est aussi économique, que les ressources pétrolières du sud du pays bénéficient davantage aux populations qui habitent sur ces terres[8]. Le SPLM, dont le manifeste est d'inspiration marxiste, est d’emblée soutenu par l'Union soviétique et par le régime éthiopien de Mengistu Haile Mariam qui lui permet d'installer son quartier général à Addis-Abeba[1].

Le , Gaafar Nimeiry impose la loi islamique à l’ensemble du Soudan, enfonçant le pays dans la deuxième guerre civile[7]. Le , la SPLA entre en guerre en attaquant une garnison militaire gouvernementale, ainsi que les installations pétrolières de Chevron et le chantier du canal de Jonglei conduit par l’entreprise Grands travaux de Marseille, leur reprochant d'exploiter les terres et les ressources des Sud-Soudanais pour le compte du régime de Khartoum[9]. Certains employés expatriés sont pris en otage par la SPLA, puis libérés au bout de quelques jours sur ordre de John Garang, qui profite néanmoins de cet incident médiatisé pour faire connaitre son combat et ses revendications sur la scène internationale[7].

Le , confronté à des contestations croissantes et à des revers militaires dans le sud du pays, Gaafar Nimeiry, en visite à Washington, est renversé par un coup d'État organisé par son ministre de la Défense, le général Swar-ed-Dahab[10]. Ce dernier prend la présidence du Conseil militaire de transition et invite John Garang à venir à Khartoum pour prendre part au gouvernement provisoire[9]. Mais le colonel sudiste, méfiant, refuse cette offre qui implique que les rebelles déposent les armes, évoquant une ressemblance du nouveau gouvernement militaire en place avec son prédécesseur[9]. Abdel Rahman Swar al-Dahab démissionne pourtant l'année suivante et un nouveau gouvernement, civil cette fois-ci, lui succède sous la présidence d'Ahmed al-Mirghani qui nomme Sadeq al-Mahdi premier ministre[11]. Après une première rencontre infructueuse entre ce dernier et John Garang à Kampala, capitale de l'Ouganda, le [9], un accord de paix est finalement signé entre les deux hommes à Addis-Abeba le [12]. Entre temps, la SPLA remporte plusieurs victoires militaires au sud du pays[12]. Cet accord prévoit la réunion d'une conférence constitutionnelle, un gel des lois islamiques, une levée de l'état d'urgence, et une dénonciation des pactes militaires[9]. Mais Sadeq al-Mahdi, affaibli par une crise économique et par une famine, voit son pouvoir contesté par les islamistes qui l'obligent à associer au gouvernement le National Islamic Front d'Hassan Al-Tourabi[1]. Mais cela ne suffit pas à le maintenir au pouvoir[1].

Coup d'État d'Omar el-Béchir et reprise du conflit[modifier | modifier le code]

Le , Sadeq el-Mahdi est à son tour renversé par un coup d'État qui ramène au pouvoir un gouvernement militaire et islamiste dirigé par Omar el-Béchir et Hassan Al-Tourabi[13]. Une semaine plus tard, Sadeq el-Mahdi devait s’entretenir avec John Garang pour préparer une conférence constitutionnelle prévue dans leur accord de paix[14]. Mais paradoxalement, cette occasion manquée et cette dérive autoritaire du pouvoir soudanais sont vues comme une opportunité pour John Garang de s'afficher en principal réformateur, démocrate, et rassembleur du peuple[15]. Le , une coalition politique soudanaise laïque et démocratique se forme en opposition à ce nouveau gouvernement, la National Democratic Alliance (NDA), rassemblant des forces sudistes comme nordistes[7]. La SPLA rejoint la NDA en 1990, et John Garang obtient le commandement de sa branche militaire, étant le dirigeant du groupe d’opposition armée le plus puissant[15]. Mais la NDA, tout en se targuant de rassembler toutes les forces d’opposition, peine à s’affirmer sur le terrain politique[15].

Décennie 1990 : scission de la SPLA et changements alliances internationaux[modifier | modifier le code]

Sur le front de la guerre civile soudanaise, dans les deux années qui suivent la prise de pouvoir d'Omar el-Béchir, aucun changement significatif n’est constaté dans le rapport de force[15]. Omar el-Béchir hésite notamment sur l'attitude à adopter face à la SPLA, et prend même contact avec John Garang pour entamer des pourparlers de paix, qui resteront sans suite[7]. Mais sur la scène internationale, d'importants bouleversements influent sur cette guerre. Après avoir été dans un premier temps reconnu par les États-Unis et les pays arabes du Golfe, le gouvernement d'Omar el-Béchir décide de soutenir le gouvernement irakien de Saddam Hussein lors de l'invasion du Koweït puis de la guerre du Golfe[12]. En conséquence, ses relations se tendent avec Washington ainsi qu'avec Riyad (soutiens diplomatiques et militaires du Koweït) qui supprime une importante aide financière accordée à Khartoum[16]. Omar el-Béchir tente de compenser cet isolement en se rapprochant du régime islamique iranien devenu son allié depuis sa prise de pouvoir en 1989[17], et de la France[7].

En mai 1991, l'appui du gouvernement soudanais aux nationalistes érythréens et tigréens leur permet de prendre le pouvoir à Asmara et à Addis-Abeba, renversant le régime éthiopien de Mengistu Haile Mariam, principal soutien étranger de la SPLA[18]. À la suite de cet événement concordant avec la dislocation de l'Union soviétique, la SPLA se retrouve pendant deux ans, de 1991 à 1993, sans allié extérieur[11]. Pire, elle est affaiblie en interne à la suite de la sécession en 1991, avec leurs soldats, des commandants Riak Machar et Lam Akol qui fondent leurs propres factions de la SPLA, la « SPLA-Torit » et la « SPLA-Nasir »)[19]. Cette scission dégénère même en affrontements armés entre organisations rebelles sudistes rivales, reflétant et alimentant une fracture ethnique croissante entre Dinka (ethnie de John Garang) et Nuer (ethnie de Riek Machar)[20]. Un facteur de tension que John Garang ne parviendra jamais à réduire, et qui mènera à la guerre civile sud-soudanaise, de 2013 à 2020[21].

Sur la défensive, la SPLA de John Garang parvient à tenir l'essentiel de ses positions, à l'exception de quelques avancées de l'armée soudanaise, qui profite de ses bonnes relations avec le nouveau gouvernement éthiopien de Meles Zenawi pour passer par son territoire afin d'attaquer des villes sud-soudanaises frontalières[22]. Le , la SPLA parvient à entrer dans Djouba, la plus grande ville du Soudan du Sud, mais en est repoussée au bout de quelques heures par une contre-attaque de l'armée soudanaise[8].

Prenant acte, à l'instar d'Omar el-Béchir, de la reconfiguration du monde après la fin de la guerre froide, John Garang se cherche de nouveaux alliés internationaux, africains, mais aussi européens et américains[22]. Entre 1992 et 1993, il effectue une tournée internationale dans plusieurs capitales, notamment Paris, Londres et Washington, où il est reçu par des responsables politiques dont le ministre et médecin français Bernard Kouchner qui organise une assistance humanitaire pour les populations du Soudan du Sud[22].

Les années suivantes, le régime soudanais, accusé de soutenir des mouvements fondamentalistes islamistes armés en dehors de ses frontières, se coupe peu à peu de ses voisins africains : l'Érythrée et l’Ouganda, dans un premier temps, qui rompent leurs relations diplomatiques avec le Soudan, puis l’Éthiopie et l’Égypte[18]. Cette dernière reproche au gouvernement soudanais une complicité dans une tentative d'assassinat contre le président Hosni Moubarak en juin 1995 par le groupe djihadiste égyptien Gamaa al-Islamiya[14]. La radicalisation du régime soudanais, qui accueille le terroriste islamiste saoudien Oussama ben Laden à Khartoum entre 1992 et 1996, bénéficie indirectement à John Garang en lui s'attirant la sympathie de l'administration américaine de Bill Clinton[18].

Lors d'une tournée en Afrique en juillet 1995, le président américain rencontre le colonel sud-soudanais et lui fait part de son soutien[23]. Mais sur le terrain, celui-ci reste limité en raison de divergences dans son gouvernement[18]. Car malgré l'animosité et la méfiance que lui inspire le régime islamiste, une partie de la classe politique américaine doute de la possibilité d’une alternative à Khartoum[18]. La dislocation de la SPLA en factions rivales, voire opposées, alimente cette appréhension qu'un renversement de leur ennemi commun ne ramène pas la paix au Soudan, et ne fasse au contraire qu'aggraver la situation[24]. Il en résulte un comportement américain ambivalent, motivé d'une part par la crainte d'une déstabilisation du pays en cas de chute du régime, et d'autre part par la compassion envers leurs « frères » chrétiens soudanais persécutés[18].

Sur la scène politique soudanaise, dans la deuxième moitié des années 1990, chaque camp dans la guerre civile tente de nouer des alliances avec les opposants de son ennemi. Tandis que le régime soudanais tend la main aux rebelles sécessionnistes de la SPLA, et obtient même le ralliement de Riek Machar, John Garang accroît sa coopération avec l'ancien premier ministre Sadeq al-Mahdi et ses partisans[25]. En octobre 1995, renforcée par de nouveaux ralliements, notamment le retour de plusieurs combattants sécessionnistes ayant déserté les rangs des factions rivales, et par des livraisons d'armes lourdes américaines, la SPLA lance une grande offensive qui lui permet d'encercler Djouba et d'étendre son contrôle des frontières du Zaïre, d'Ouganda et d'Éthiopie[25]. Au total, près de 2 000 km de frontières du Soudan se retrouvent contrôlés par la rébellion sudiste[25]. En , la SPLA renforce à nouveau son contrôle sur le sud du pays grâce des appuis de l’Ouganda, de l’Éthiopie et de l’Érythrée[14]. Mais Djouba, principale ville du sud et future capitale du Soudan du Sud indépendant, reste sous contrôle du régime jusqu'à la fin de la guerre[7].

Le , lors de l'opération Infinite Reach, des navires américains en mer Rouge bombardent une usine pharmaceutique au Soudan, soupçonnée de produire des composants d'armes chimiques[14]. Ces frappes limitées (quatre missiles de croisière BGM-109 Tomahawk) ne font qu'un seul mort, mais franchissent un palier symbolique, étant la première intervention armée directe des États-Unis contre le régime soudanais[14]. Elles visent à accroître la pression américaine sur ce dernier, accusé de complicité dans une série d'attentats ayant frappé des ambassades américaines en Afrique deux semaines plus tôt[14]. À la fin des années 1990, la guerre civile soudanaise semble dans l'impasse, aucun des deux camps n'ayant les moyens de ses ambitions, qui sont, pour John Garang, de renverser le gouvernement d'Omar el-Béchir et pour ce dernier, de reprendre le contrôle du sud du pays[14]. Mais l'administration américaine, engagée dans une guerre internationale contre le terrorisme et sous influence croissante des évangélistes, penche lentement, mais inexorablement, vers la rébellion sudiste[11].

Tournant des années 2000 : accords de paix et fin de la guerre civile[modifier | modifier le code]

Au début des années 2000, des pourparlers de paix sont conduits sous la médiation de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), mais le refus catégorique d'Omar el-Béchir d'envisager une séparation entre religion et État, et sa crainte de perdre l'accès aux gisements pétroliers du sud, bloquent toute avancée[26]. En protestation, Riek Machar, devenu conseiller du président soudanais, démissionne en , et cherche à se rapprocher de nouveau de la SPLA, tandis que Washington renforce ses sanctions économiques contre Khartoum[26]. En mai, John Garang est reçu au Caire par le président égyptien Hosni Moubarak[7]. Les mois suivants, les alliances politiques connaissent de nouveaux bouleversements : le parti « Umma » de Sadiq al-Mahdi se retire de la NDA, marquant une rupture avec le SPLM, tandis qu'Omar el-Béchir se retourne contre son mentor spirituel Hassan al-Turabi, avec qui il a pris le pouvoir onze ans plus tôt[26]. Cherchant à exploiter cette division, John Garang tend la main à ce dernier, et le rencontre à Genève le [26]. Une alliance aussi improbable qu'opportuniste est nouée entre le colonel chrétien et le frère musulman contre le gouvernement soudanais, devenu leur ennemi commun[26].

Le , les attentats du World Trade Center à New York, dont Oussama ben Laden est l’instigateur, accroissent fortement la pression américaine sur le régime soudanais qui a accueilli ce dernier à Khartoum entre 1992 et 1996[11]. Quelques jours auparavant (le ), le diplomate (et prêtre épiscopalien) américain John Danforth a été nommé « représentant spécial du président pour le Soudan » par le nouveau président américain George W. Bush[14] . Omar el-Béchir, craignant des représailles alors que l'armée américaine envahit l'Afghanistan, affiche sa volonté de coopérer avec Washington dans sa lutte contre le terrorisme international[14]. En réaction, l'administration américaine se divise comme à l'époque de Bill Clinton, entre les partisans d'une ligne dure contre Khartoum, et ceux qui souhaitent au contraire en faire un nouvel allié[14]. John Danforth, constatant que le régime et la SPLA cherchent tous deux à se rapprocher de Washington, en profite pour exiger de part et d'autre une cessation des hostilités[14]. Il réclame en outre une commission d’enquête sur l’esclavage, et des zones de sécurité pour les vaccinations[14]. Les deux camps obtempèrent sur la majeure partie du front (bien que l'armée soudanaise mène encore des frappes aériennes), tandis qu'en janvier 2002, les chefs rebelles rivaux John Garang et Riek Machar signent un accord de paix et de réunification de leurs deux armées[26]. Quelques jours plus tard, des négociations s'ouvrent à Genève entre la SPLA et le gouvernement soudanais pour conclure un cessez-le-feu[26]. En , John Garang se rend à Washington à l'invitation du président Georges W. Bush, et rencontre les conseillers de ce dernier Colin Powell et Paul Wolfowitz[26]. Le , Omar el-Béchir et John Garang se rencontrent pour la première fois à Kampala, la capitale ougandaise, et affirment leur détermination à faire la paix[26]. L'Ouganda, bien que favorable à la SPLA, a en même temps un intérêt économique à la paix au Soudan, pour pouvoir importer du pétrole bon marché extrait à proximité de sa frontière[26]. D'autres pourparlers sont annoncés deux semaines plus tard à Nairobi, capitale du Kenya[27]. En août, la SPLA attaque et conquiert la ville de Torit, provoquant une interruption des négociations de paix, qui reprennent en octobre[26]. Un cessez-le-feu est finalement instauré en novembre 2002[26].

Le , Omar el-Béchir et John Garang se rencontrent pour la deuxième fois à Nairobi[7]. En novembre de cette même année, John Garang se rend de nouveau à Washington[7], puis à Rome où il est reçu par le pape Jean-Paul II[28]. Le , puis le , John Garang rencontre le vice-président du Soudan Ali Osman Taha dans la ville de Naivasha au Kenya, pour préparer un accord mettant fin à la guerre civile[7]. Celle-ci prend officiellement fin avec la cérémonie des accords de paix Nord-Sud à Naivasha entre le gouvernement soudanais et la SPLA le [2]. Ces accords prévoient une nouvelle Constitution, le retrait des troupes soudanaises du Soudan du Sud et l'intégration du SPLM au gouvernement d'union nationale du Soudan[29]. Le , vingt-deux ans après avoir quitté la capitale soudanaise pour fonder le SPLM et sa branche armée la SPLA, John Garang y fait un retour triomphal accueilli par des centaines de milliers de personnes[30]. Devant la foule, il déclare : « Ma présence ici, aujourd'hui, à Khartoum, signifie vraiment que la guerre est finie. »[31].

Le lendemain, il est investi vice-président du Soudan (succédant à Ali Osman Taha) au palais présidentiel, en présence notamment d'une dizaine de chefs d'État africains, du secrétaire général des Nations unies, le diplomate ghanéen Kofi Annan, du secrétaire général de la Ligue arabe, le diplomate égyptien Amr Moussa, et du secrétaire d'État adjoint américain, Robert Zoellick[30]. Devant son ancien ennemi et nouveau collaborateur le président soudanais Omar el-Béchir, il prête serment en déclarant : « Moi, John Garang de Mavior, je jure devant Dieu tout-puissant qu'en ma qualité de premier vice-président de la république du Soudan, je serai fidèle et ferai allégeance à la république du Soudan. »[30].

Lors de cette cérémonie, Omar al-Béchir signe la Constitution provisoire organisant la vie du pays pendant les six années à venir[31]. Le nord du Soudan est désormais soumis au régime de la charia, tandis que le sud est administré par ses propres lois et dirigé par le SPLM de John Garang[31]. Un frontière entre les deux est tracée délimitant le Soudan du Sud redevenu « semi-autonome »[11], tandis qu'à l'issue de cette période, ses habitants devront se prononcer par référendum sur leur indépendance[31].

Mort[modifier | modifier le code]

Le , soit trois semaines après son accès à la vice-présidence du Soudan, John Garang embarque en milieu d'après-midi avec treize personnes (dont sept membres d'équipage) dans un hélicoptère du gouvernement ougandais, en revenant d'une rencontre à Kampala avec le président Yoweri Museveni[2]. L'hélicoptère s'écrase environ trois heures après son décollage, au niveau de la frontière entre l'Ouganda et le Soudan et de la chaîne montagneuse Imatong[2]. Un communiqué de la présidence soudanaise annonce que l’appareil a « percuté la chaîne de montagnes des Amatonj, dans le sud du Soudan, en raison de problèmes de visibilité »[32].

L'annonce de la mort de John Garang provoque de violentes émeutes à Khartoum qui font plusieurs dizaines de morts, déclenchées par des partisans qui soupçonnent le gouvernement soudanais d'avoir commandité son assassinat[32]. Yoweri Museveni annonce la création d'une commission spéciale pour enquêter sur le crash, afin d'établir de façon définitive s'il s'agit bien d'un accident et non d'un sabotage ou d'un acte de terrorisme[32].

Les funérailles de John Garang sont célébrées le à la cathédrale de Tous-les-Saints de Djouba, en présence d'une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes[2]. Le président Omar el-Béchir, son ancien ennemi juré, se rend également à Djouba et s'incline devant son cercueil aux côtés du président sud-africain Thabo Mbeki et de l'émissaire des Nations unies Jan Pronk[33]. Le bras droit de John Garang, le général Salva Kiir, lui succède à la vice-présidence du Soudan ainsi qu'à la tête du SPLM, tandis que sa veuve Rebecca Nyandeng De Mabior rejoint le bureau politique de cette organisation[34].

En avril 2006, une commission d’enquête conjointe du Soudan et de l'Ouganda conclut que le crash de l'hélicoptère transportant John Garang est bien un accident, causé par une erreur du pilote et par un manque de visibilité dû aux conditions météorologiques[35].

Idéologie et projet politique[modifier | modifier le code]

Passé par l'université de Dar es-Salaam, dans la Tanzanie socialiste de Julius Nyerere, où convergent plusieurs futurs leaders des mouvements de libération marxistes africains, John Garang, se situe d'abord dans cette filiation idéologique[6]. Il s'instruit également sur la stratégie militaire en étudiant des classiques comme les œuvres de Sun Tzu, Carl von Clausewitz, Mao Zedong et Charles de Gaulle[2], ainsi que sur d'autres thématiques, celles de Frantz Fanon et de Socrate[36]. Le pédiatre franco-polonais Zygmunt L. Ostrowski, parti plusieurs fois en Afrique pour venir en aide aux enfants soldats, fait la connaissance de John Garang dont il admire le génie militaire, la culture philosophique, et la connaissance de l'histoire du Soudan[26].

Pendant la seconde guerre civile soudanaise, John Garang bénéficie de l'appui de l'Éthiopie communiste du « Négus rouge », Mengistu Haile Mariam[6]. Mais si le marxisme est un moyen efficace d'obtenir des soutiens étrangers de la part de pays membre du bloc de l'Est pendant la guerre froide, il est inapplicable dans une population soudanaise pluriethnique et marquée par un fort ancrage de cultures locales[37]. En conséquence, ni le SPLM, ni les intellectuels sudistes n’ont mené de véritable travail doctrinal, privilégiant comme base de rassemblement de la population du sud la résistance à l'oppression du gouvernement central[37]. La personnalité charismatique de John Garang est également un facteur de rapprochement de ses partisans, mais aussi de divergences avec d'autres leaders de l'organisation qui l'accusent de dérive autoritaire[37].

À la suite de la perte du soutien éthiopien en 1991, John Garang délaisse définitivement ses idéaux marxistes pour se rapprocher des évangélistes américains, mettant en avant sa lutte pour l'émancipation d'une minorité chrétienne dans un pays gouverné par une dictature islamiste[6]. Pour autant, il soutient jusque là l'idée d'un « Nouveau Soudan » uni, laïque, respectueux des cultures locales, et permettant aux populations du sud de bénéficier de leurs ressources pétrolières[37].

Ses raisons de craindre une partition du Soudan sont multiples. D'une part, un Soudan du Sud indépendant, dévasté par près de vingt ans de guerre, avec une jeunesse décimée par les combats ou privée d'éducation, aurait beaucoup de difficultés à construire un État stable et prospère[26]. Le risque de « recolonisation » par une puissance étrangère afin d'en piller les ressources naturelles serait par conséquent élevé[26]. D'autre part, la population soudanaise étant répartie de façon hétérogène, environ trois millions de Sud-Soudanais chrétiens et animistes résident alors dans le nord du pays[18]. Une sécession du Soudan du Sud les aurait abandonnés, encore plus minoritaires, dans une théocratie islamiste, ou les aurait contraints à l'exil[18]. Enfin, construire une unité nationale dans un Soudan du Sud fragmenté entre plusieurs ethnies parfois opposées constitue un défi immense[26]. La guerre civile sud-soudanaise, entre 2013 et 2020, donne raison à ses craintes[38].

Selon l'historien spécialiste de l'Afrique Gérard Prunier, c'est la mort de John Garang qui aurait rendu inévitable l'indépendance du Soudan du Sud[11]. Car les rebelles sudistes, privés de leur leader, craignent de ne pas réussir, sans lui, à peser dans un gouvernement arabe où le racisme antinoir et le suprémacisme musulman sont encore très forts[11]. La partition du Soudan, controversée au sein du SPLM durant la seconde guerre civile, aurait donc fini par faire consensus après la mort de son dirigeant-fondateur en 2005[11].

Héritage et suites historiques de son combat[modifier | modifier le code]

Les succès militaires par la SPLA et les concessions obtenues de Khartoum permettent à la population du sud-soudanaise de prendre part à un référendum d'indépendance du au , comme prévu dans les accords de paix de Naivasha[39]. À la suite d'une victoire écrasante du vote indépendantiste, le Soudan du Sud fait officiellement sécession du Soudan le [39].

Deux ans plus tard, les fractures ethniques déjà présentes dans la SPLA pendant la guerre civile soudanaise dégénèrent en une nouvelle guerre civile opposant Salva Kiir et Riek Machar, qui ravage le jeune État nouvellement indépendant pendant six ans[38]. Celle-ci se termine par des accords de paix signés à Addis-Abeba le , puis par la réintégration de Riek Machar au gouvernement sud-soudanais, au poste de vice-président, le [38]. Rebecca Nyandeng De Mabior intègre également ce gouvernement au poste de « quatrième vice-présidente »[34].

Mais les conséquences de l'action de John Garang ne s'arrêtent pas au Soudan du Sud. Il aurait également, selon l'historien Gérard Prunier, encouragé les populations noires musulmanes de l'ouest du pays, elles aussi opprimées par le régime, à se soulever, afin de ne pas faire passer son combat pour un conflit inter-religieux qui nuirait à son ambition de garder le Soudan unifié[11]. Une alliance informelle, mais objective se serait donc nouée au début des années 2000 entre les rébellions du sud principalement regroupées dans la SPLA, et celles du Darfour incarnées notamment par l'Armée de libération du Soudan et par le Mouvement pour la justice et l'égalité[11]. La sécession du Soudan du Sud laisse seules ces populations confrontées à une répression particulièrement féroce du régime soudanais à l'aide des milices extrémistes arabes « Janjawid »[11]. Cette répression conduit dans les années 2000 et 2010 à une catastrophe humanitaire de grande ampleur, qualifiée de « génocide du Darfour »[11].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Michel Raimbaud, Le Soudan dans tous ses états (2012), , p. 97 à 118

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 1 à 6

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 15

- « Akuol de Mabior raconte son Soudan du Sud, une histoire familiale très politique », sur RFI, (consulté le )

- (en-US) Dak Buoth, « Is Riek Machar's Endorsement of Mabior Garang is premature », sur Sudan Tribune,

- « John Garang, ex-chef de la rébellion du sud du Soudan devenu vice-président soudanais », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 277 à 290

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 20

- Gérard Prunier, « Les partis politiques soudanais « africains » depuis la chute de Nimeiry », Mondes arabes, , p. 24

- Olivier Cabon, Histoire et civilisation du Soudan, De la préhistoire à nos jours, Bleu autour, , 955 p. (lire en ligne), p. 723 à 733

- Gérard Prunier, « Soudan : aux marges du génocide », Chapitre du livre : « La guerre, Des origines à nos jours », , p. 7 (lire en ligne)

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 25 à 28

- Brendon Novel, « Corne de l’Afrique et Péninsule arabique : des relations déséquilibrées (1/3) », sur Les clés du Moyen-Orient, (consulté le )

- Alex de Waal, « Une perspective de paix pour le Soudan en 2002 ? », Politique africaine, , p. 24

- Michel Raimbaud, Le Soudan dans tous ses États, , 430 p., p. 155 à 183

- Stéphane Dupont, « Soudan : une dérive suicidaire », Les Echos, (lire en ligne)

- Gwenaëlle Lenoir, « Soudan-Israël. Le changement de cap provoque une crise politique », Orient XXI, , p. 2 (lire en ligne)

- Roland Marchal, « Le facteur soudanais, avant et après », Critique internationale, , p. 7 (lire en ligne)

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 47 à 53

- John Young, « Le SPLM/SPLA et le gouvernement du Sud-Soudan », Politique africaine, , p. 16

- « Les deux hommes forts du Soudan du Sud s’engagent sur une disposition clé de l’accord de paix de 2018 », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 47 à 53

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 104 à 122

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 104 à 112

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 104 à 122

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 131 à 156

- « Rencontre au sommet pour la paix au Soudan », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 59

- Marc Fontrier, Le Darfour : Organisations internationales et crise régionale 2003-2008, L'Harmattan, , 310 p. (ISBN 978-2-296-09372-0), p. 169

- « John Garang, ancien chef rebelle sudiste, devient premier vice-président du Soudan », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Christophe Ayad, « Au Soudan, l'ex-rebelle sudiste intronisé au Nord », Libération, (lire en ligne)

- « Des émeutes à Khartoum font plusieurs morts après l'annonce du décès du vice-président et ex-chef rebelle John Garang », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Soudan : John Garang inhumé, l'accord de paix sera appliqué », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Voyage du pape au Sud-Soudan : qui est Rebecca Nyandeng de Mabior, la mère de la nation ? », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le )

- « Mort de John Garang : l'enquête conclut à une erreur du pilote », sur Les Echos,

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p., p. 191

- John Young, « Le SPLM/SPLA et le gouvernement du Sud-Soudan », Politique africaine, , p. 16

- « Les deux hommes forts du Soudan du Sud s’engagent sur une disposition clé de l’accord de paix de 2018 », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- David Ambrosetti, « Le Sud-Soudan en paix ? Sociologie politique d'une promesse d'indépendance », Politique africaine, , p. 15 (lire en ligne)

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Ouvrages[modifier | modifier le code]

- Zygmunt L. Ostrowski, Le Soudan à l'aube de la paix : combat de John Garang, Éditions L'Harmattan, , 312 p.

- Michel Raimbaud, Le Soudan dans tous ses États, Éditions Karthala, , 430 p.

Articles scientifiques[modifier | modifier le code]

- Gérard Prunier, « Les partis politiques soudanais « africains » depuis la chute de Nimeiry », Mondes arabes, , p. 24 (lire en ligne).

- Alex de Waal, « Une perspective de paix pour le Soudan en 2002 ? », Politique africaine, , p. 24 (lire en ligne).

- Roland Marchal, « Le facteur soudanais, avant et après », Critique internationale, , p. 7 (lire en ligne).

- John Young, « Le SPLM/SPLA et le gouvernement du Sud-Soudan », Politique africaine, , p. 16 (lire en ligne).

- Marc Lavergne, « Darfour : un modèle pour les guerres du XXIe siècle, entre pillards janjawid et flibuste des puissances émergentes de la mondialisation ? », Hérodote, (lire en ligne)

- David Ambrosetti, « Le Sud-Soudan en paix ? Sociologie politique d'une promesse d'indépendance », Politique africaine, , p. 15 (lire en ligne)

- Gérard Prunier, « Soudan : aux marges du génocide », Chapitre du livre : « La guerre, Des origines à nos jours », , p. 7 (lire en ligne)

- Gwenaëlle Lenoir, « Soudan-Israël. Le changement de cap provoque une crise politique », Orient XXI, , p. 2 (lire en ligne)

Presse et vulgarisation[modifier | modifier le code]

- Christophe Ayad, « Au Soudan, l'ex-rebelle sudiste intronisé au Nord », Libération, (lire en ligne)

- « Des émeutes à Khartoum font plusieurs morts après l'annonce du décès du vice-président et ex-chef rebelle John Garang », Le Monde, (lire en ligne)

- Jean-Philippe Rémy, « John Garang, ex-chef de la rébellion du sud du Soudan devenu vice-président soudanais », Le Monde, , p. 2 (lire en ligne)

- « Soudan : John Garang inhumé, l'accord de paix sera appliqué », Le Monde, (lire en ligne)

- « Mort de John Garang : l'enquête conclut à une erreur du pilote », Les Échos, , p. 1 (lire en ligne)

- « Akuol de Mabior raconte son Soudan du Sud, une histoire familiale très politique », RFI, , p. 2 (lire en ligne)

- « Les deux hommes forts du Soudan du Sud s’engagent sur une disposition clé de l’accord de paix de 2018 », Le Monde, 4 avril 2022 à, p. 2 (lire en ligne)

- Augustine Passilly, « Voyage du pape au Sud-Soudan : qui est Rebecca Nyandeng de Mabior, la mère de la nation ? », La Croix, , p. 2 (lire en ligne)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Rebecca Nyandeng De Mabior

- Akuol De Mabior

- Mabior Garang De Mabior

- Mouvement populaire de libération du Soudan

- Salva Kiir

- Soudan du Sud

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Site officiel

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site officiel du SPLM (branche politique de la SPLA)